中国与“一带一路”沿线国家印度的双边贸易研究

2021-09-07叶刘刚

叶刘刚

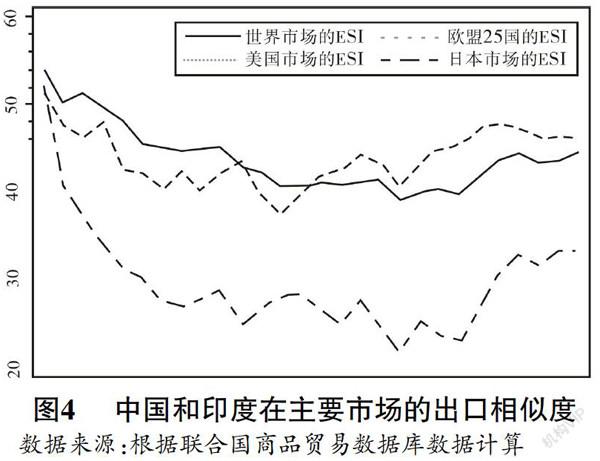

摘 要:综合采用贸易密集度指数、行业内贸易指数、出口相似度指数、显示性比较优势指数等指标,对中国和“一带一路”沿线国家印度的贸易结构、贸易关系紧密程度、行业内贸易、贸易竞争性及互补性等进行了研究。研究发现,1992—2019年间,两国的双边贸易得到长足发展,出口产品结构升级明显,贸易紧密程度不断变化,行业内贸易水平虽然偏低但在逐渐提高。两国的贸易竞争性较弱、贸易互补性较强,双方在世界市场上的贸易竞争性经历了长期下降后又有所回升的过程。

关键词:“一带一路”;行业内贸易;出口相似度;贸易竞争性;印度

中图分类号:F752.7 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2021)23-0048-06

引言

自2003年 “一带一路”倡议提出以来,中国不断深化和发展同沿线国家的经贸合作。2020年,中国与沿线国家的货物贸易额1.35万亿美元,占对外贸易的29.1%。其中,印度是“一带一路”沿线经济规模最大的国家,近年来经济增速较快,是正在崛起的地区大国。2019年,中国与印度贸易总额为928.9亿美元,相比2013年的654.0亿美元,增加了42.0%,年均增长6.0%。中印两国双边贸易的良性发展将对“一带一路”倡议的实施产生积极的影响。在此背景下,对过去几十年来中国与“一带一路”沿线印度的双边贸易进行多方位的测度和研究,将为深化中国与印度经贸合作,促进双边贸易发展提供借鉴。

目前关于中国和印度双边贸易研究主要集中在以下三个方面。一是中国和印度双边贸易的潜力和效率。陈继勇(2019)利用随机前沿引力模型的测算表明,中印两国间贸易潜力巨大,但双方的贸易效率不高。赵青松(2020)认为,两国经贸合作仍有巨大潜力,但中国对印度的进口和出口效率都较低,且出口效率小于进口效率。中印之间可以通过增加进口、扩大投资、达成贸易协议来实现贸易潜力。二是中印自由贸易区的构建及影响。杨宏玲、张志宏(2012)利用引力模型估计了中印自贸区的贸易扩大效应,认为通过构建FTA实现贸易自由化的潜在收益是巨大的。陈淑梅、张思杨(2018)利用全球贸易分析模型(GTAP)的研究显示,中印自贸区能促进中印度贸易的增长,并能提升中国的福利水平。三是中国和印度的贸易竞争力和出口比较优势。杨韶艳等(2017)采用竞争力指标的分析表明,中国在劳动密集、资本密集和技术密集型产品上的,印度在农产品和资源密集型产品上更有竞争力。彭虹(2019)认为,中国在服务贸易竞争力方面弱于印度,特别是在新兴服务贸易行业,中国亟须进一步扩大服务贸易开放程度并大力发展生产型服务贸易。韩景华、张扬(2019)基于贸易增加值的测算表明,中国在高技术产品上总体具有较强的出口比较优势,印度在部分中低技术产品出口上具有明显的劳动力成本优势。

区别于已有文献,本文在一个较长的时间跨度内,在四位数行业细分层面上,综合采用贸易密集度指数(TII)、行业内贸易指数(IIT)、显示性比较优势指数(RCA)、出口相似度指数(ESI)等对中国和印度的贸易结构、贸易关系紧密程度、行业内贸易、贸易竞争性和互补性等的演变进行研究。本文的研究将有助于增进对中国与印度双边贸易的理解,为未来两地经贸合作提供参考。

一、中印贸易发展概况

(一)中国和印度的双边贸易发展迅速

1992—2019年间,中印双边贸易额从3.4亿美元上升到928.9亿美元,年均增长23.1%,远高于同期全球贸易5.6%的增长率(如表1所示)。中国对印度的出口额从1.6亿美元上升到749.2亿美元,年均增长25.6%。中国对印度的进口额从1.8亿美元上升到179.7亿美元,年均增长18.6%。

(二)中国成长为印度最重要的贸易伙伴之一

1992—2019年间,中国占印度出口和进口的比重从0.8%和0.6%逐渐上升为5.3%和14.3%(如图1所示)。其中,中国占印度进口的比重一直稳步增长,直到2018年开始有所回落;中國占印度出口的比重在2010年之前持续上升,此后开始不断下降,2017年后又有所回升。至2019年,中国成为印度的第三大出口目的国(仅次于美国和阿联酋)和第一大进口来源国。在此期间,印度占中国出口和进口的比重分别从0.2%和0.2%逐渐上升到3.0%和0.9%。其中,印度占中国出口的比重一直呈现波动上升的趋势;印度占中国进口的比重则出现了先增长后回落的走势,从2008年2.0%的高点逐渐回落到2019年的0.9%。2019年,印度在中国的出口目的国(地)中排第7,但在中国的进口来源国中仅排第26。

(三)双方的出口产品结构升级明显

双方贸易构成在过去近30年里变化显著,产品结构升级明显。中国对印度的初级产品出口比重下降,制成品出口比重上升。印度对中国的矿物质产品出口比重上升,制成品比重下降,且出口结构较为单一(如表2所示)。首先,从中国对印度的出口来看,SITC 6(按原料分类的制成品)、SITC 7(机械及运输设备)和SITC 8(杂项制品)比重从20世纪90年代平均的12.5%、13.8%和5.4%上升到近10年的平均18.7%、47.3%和11.4%,占比分别增加了6.2、33.5和6个百分点;SITC 0(食品和活动物)、SITC 2(非食用原料)、SITC 3(矿物燃料、润滑油)、和SITC 5(未另列明的化学品)分别出现了不同程度的下降,占比分别减少了5.2、16.1、11.2和12.4个百分点。这显示,中国对印度的出口产品结构升级明显,复杂程度较高的制成品出口逐渐取代了复杂程度较低的初级产品的出口。其次,从印度对中国的出口来看,SITC 5(未另列明的化学品)、SITC 6(按原料分类的制成品)、SITC 7(机械及运输设备)的出口比重出现了较大上升,从7.2%、29.6%和1.8%分别上升到了14.6%、34.6%和7.2%。SITC 0(食品和活动物)、SITC 2(非食用原料)出现了较大的下降,从20世纪90年代平均的14.6%和41.0%分别下降到近10年来的2.9%和33.2%。这表明印度对中国的出口结构同样存在升级现象。