红旗渠精神:劈出太行绝壁上的“人工天河”

2021-09-06张迪马福运

张迪 马福运

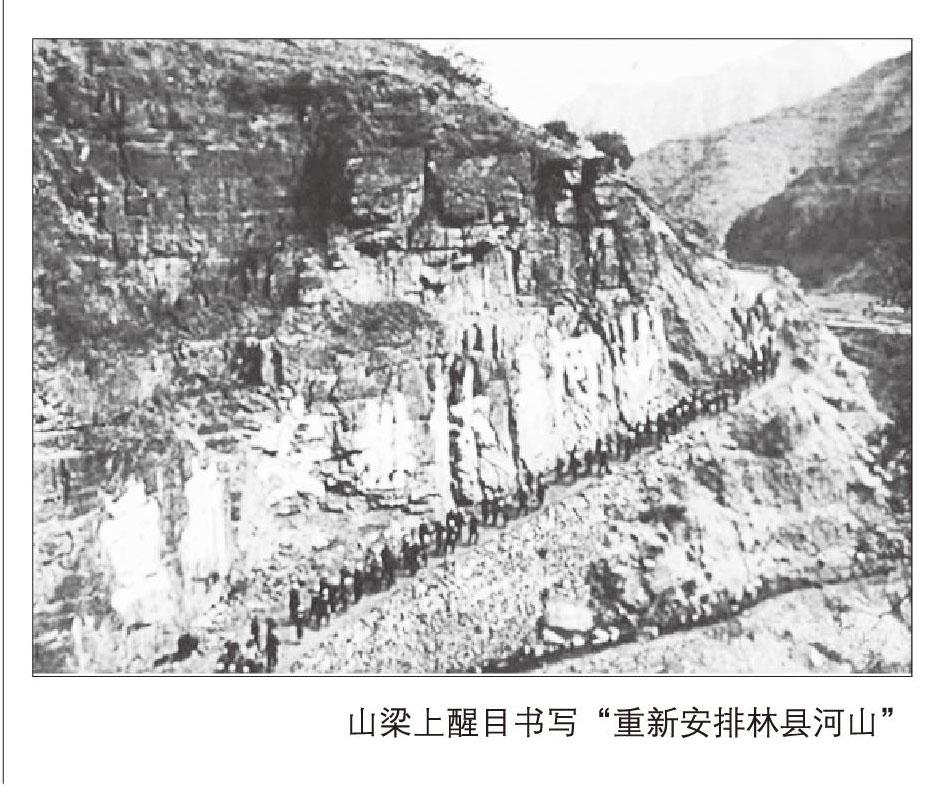

20世纪60年代,在国家经济严重困难的情况下,河南林县人民以“重新安排林县河山”的决心,苦战10个春秋,在太行山悬崖峭壁上修成了总干渠70.6公里,支干总长1500公里的“人工天河”——红旗渠,结束了林县十年九旱、水贵如油的历史,被誉为“世界第八大奇迹”。

伟大的革命实践必然孕育产生伟大的革命精神。在林县人民修建红旗渠艰苦卓绝的伟大实践中,孕育形成了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。红旗渠精神已经成为我们整个国家和民族的精神财富,成为中国共产党革命精神的重要组成部分。2011年3月,习近平同志在参加十一届全国人大四次会议河南代表团审议时指出:“红旗渠精神是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时。”

自力更生:依靠群众、相信自己

林县地处太行山区,山高坡陡、土薄石厚、水源极缺。“天旱把雨盼,雨大冲一片,卷走黄沙土,留下石头蛋”“光岭秃山头,十年九不收,穷人日夜愁”等当地民谣,便是旧社会林县人民生活境况的真实写照。

1954年,26岁的杨贵被任命为林县县委书记。怀揣改变山区面貌、造福林县人民的愿望,在了解到当地干旱缺水的状况后,他决心通过“摸大自然的脾气”来改变现状。于是,该县成立3个调查组,分别到毗邻的山西省平顺、陵川和壶关县进行调查。通过实地调查,得知发源于山西境内的浊漳河水源丰富,便形成引漳入林的初步设想:“浊漳河年径流量7亿多立方米,上游河道与林县坟头岭海拔落差几十米,从自然地理上讲把漳河水引到林县没有问题。组织引漳入林代表了全县人民的根本利益,关系到子孙后代的幸福,必定能够凝聚全县人民的意志,形成与大自然作斗争的强大合力。经过几年来的水利建设实践,不仅积累了经验,而且培养了一大批水利建设骨干,完全有能力把理想变为现实。”适逢全国开始大兴以增产增收为目的的农田灌溉水利建设,毛泽东提出,每县都应当在自己的全面规划中,做出一个适当的水利规划。随即,林县县委发出“重新安排林县河山”的号召和《引漳入林动员令》。

红旗渠开工建设后,虽然社队出劳力,民工自带工具、口粮,但资金缺口仍然很大。林县人多地少,历史上就有外出谋生的传统,杨贵便和县委干部商量,发挥自身优势,外出赚钱修建红旗渠。1961年,县委抽调30余名县、社干部,成立林县劳力管理组,在有关城市建立驻外办事处,由大队组建工程队,全县共组织3.1万人,到全国各个城市承揽工程。劳动收入的2%作为县、社管理费;剩余部分的90%归集体,交2元记一个劳动日,参加集体分配,10%归个人。当年外出建筑业总收入达1800万元,有效弥补了修渠资金的不足。据统计,1960年2月至1969年7月,红旗渠工程建设总投资6865.64万元,其中国家投资1025.98万元,占投资总额的14.94%;县、社、队三级自筹资金5839.66万元,占总投资数的85.06%。在县社队自筹投资中,自筹现金及物资折款2099.40万元,占总额的30.58%;建设投工23740.17万个,民工费用合计3740.17万元,占总额的54.88%。

红旗渠开始建设时一无技术,二无经验,三无材料。自强不息的林县人民认为:55万人民55万双手,自力更生啥都有!开山需要雷管,县委立即着手在紧靠太行山的木皂寺附近建立化工厂,1961年开始生产雷管,基本保证了工程需要。建设需要水泥,县里就在曲山村兴办水泥厂。土炉烧结,人搬石,磙轧料,土箩筛选,自制的水泥源源不断地供应红旗渠建设。劈山需要炸药,林县山区早在抗日战争和解放战争时期就用土炸药做石雷,抗击敌人。修建红旗渠时,总指挥部从各社队物色制造炸药的能工巧匠,开办炸药厂,碾炸药造雷管。建渠需要大量石灰,太行山漫山遍野都是石灰石,林县人民就建窑自己烧。修渠需用大量的抬杠、镐把、抬筐、车篓等,一部分由民工从家里带来,另一部分就地取材,自己制造。抬筐不够用,民工们就上山割荆条自己编;没有抬筐绳,便办起纺绳组,把一捆捆麻丝变成了麻绳,送往工地。林县人民依靠一双双勤劳的手,开创了成功修建红旗渠的伟大事业。

艰苦创业:敢为人先、百折不挠

林县人民的修渠事业,在日子穷、底子薄,教育、科学、文化落后的情况下,充分發挥敢为人先、百折不挠的艰苦创业精神,圆了世代林县人用水梦,为以后的扬帆起航打下坚实的基础。

刚开始修渠时大家按照老百姓盖房子的进度,一致认为只要2月初开工,大干3个月,总干渠一定能够通水!但是实际情况却是,近4万人的修渠大军摆在长达七八十公里的渠线上,手忙脚乱,顾此失彼,工程进展十分缓慢。面对这样的问题,杨贵和县委经过调查研究,决定调整策略。1960年3月6日至7日,林县引漳入林委员会在任村公社盘阳村召开全体(扩大)会议,杨贵在大会上作了《要多快好省地完成引漳入林任务的报告》。报告充分肯定了开工以来取得的成绩,高度评价了建渠干部民工高昂的斗志和不畏艰难的热情,但也明确指出,由于对困难的估计过于乐观,造成战线过长,不便于领导,进而影响到工程的进度和质量。为解决工程中出现的点多线长不便指挥的突出问题,会上决定采取集中力量打歼灭战、段段突击的方法,把工程分成两期完成:第一期工程先集中力量完成渠首至河口一段,然后再完成河口至坟头岭境内一段。同时,采取分段突击的战略,把渠分成几段一段一段修,首先集中力量修山西境内这20公里。修一段渠,通一段水,再修一段渠,通一段水,以通水促修渠,鼓舞群众。最后,杨贵提议:“把引漳入林工程命名为‘红旗渠!”因为红旗象征着革命,象征着胜利。

修渠正值三年困难时期,粮食尤为短缺。林县干部群众每人每天的粮食供应不到一市斤,根本吃不饱。在特别艰苦的条件下,他们就采集树皮、树根、树叶、野草或河草等充饥。由于每人一天粮食定量有限,谁也不够吃,甚至有人抢着去刷锅,只为了喝那刷锅的水。住宿也是一个大问题。数万修渠大军一下子涌入太行山,虽然山西沿途群众给予了很大帮助,但仍然满足不了修渠大军的住宿需求。他们住山崖、裂石庵、挖窑洞、搭凉棚。所住的山崖、山洞、山缝有的地方非常窄,连个平坦处都没有,他们就把外面用石头一砌,把绳子往外面一揽,把铺盖卷往里面一铺,头朝里,脚朝外,还不敢侧着身子睡,若侧身睡,一不小心就会掉进滚滚的漳河。但是林县人民没有被困难吓倒,他们迎难而上,义无反顾,还苦中作乐戏称“清凉宫”,还有人编成顺口溜:“蓝天白云做絮被,大地绿草做绒毡,高山为我站岗哨,漳河流水催我眠。”

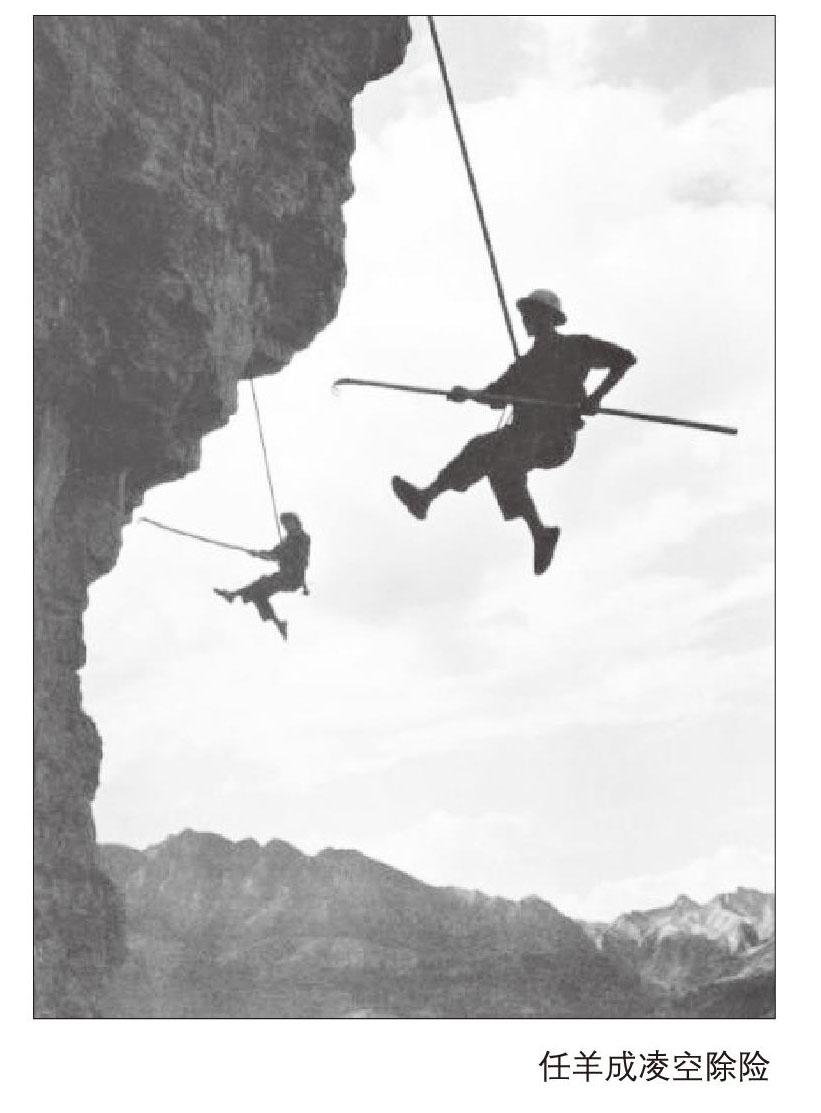

1960年6月12日,在红旗渠鸻鹉崖工地上,民工们正在紧张地施工。突然,山上滚落下一块巨石,从浑然不觉的民工中横扫出一条“血路”滚下山崖,当场砸死民工9名,另有3名重伤致残,血肉横飞,惨不忍睹。一时间,工地民工情绪低落,“放炮惹恼了鸻鹉精”的迷信说法不胫而走。继续施工还是停工?在关键时刻,党员任羊成挺身而出:“不能因为打仗有牺牲,吃了败仗就不继续战斗了。修红旗渠是为了千百万子孙后代着想,一定要继续修下去。我是党员,要除险我带头去!”任羊成等12名勇士组成除险队,他们提出“鸻鹉崖就是张着老虎嘴,我们也要拔掉它几颗牙”的豪迈口号。由于没有先进的技术和工具,每人揣了根粗绳拎了把钢钎就开始除险。他们有时像壁虎一样伏在悬崖上,有时像雄鹰一样飞来荡去,最终用抓钩和钢钎把悬崖上的险石一块块撬下来。有一次,在虎口崖施工时,任羊成被碎石砸到牙齿,为了不耽误除险进度,他用手钳拔下松动的牙齿,鲜血顺着嘴角直流。就这样他又坚持工作了6个小时,才从悬崖上下来。这种不畏艰难困苦不惧流血牺牲、忘记小我成就大我的信念,是任羊成乃至那一代修渠人共同的梦想与追求。

团结协作:众志成城、相互支援

团结协作是一切事业成功的基础。历时10年修筑的红旗渠,参加施工人员众多,关联社会方方面面,如果不是领导干部的相互信任、通力合作,如果不是全县人民、沿线群众的大力支持,如果不是全国有关部门和驻军部队的大力支持,就很难保证工程的顺利进展。

1961年7月初,我国开始纠正农村“左”的错误。有人趁机反映说:“林县群众没有饭吃,把树皮都剥光了。县委为高举红旗不顾群众死活,还在大搞红旗渠建设。”领导同志听后,误认为林县情况严重,批评林县县委说,生活这样困难,还在继续修建红旗渠,要撤销杨贵的职务。小组讨论时,参会的林县县委组织部部长路加林说:“领导同志批评林县,所谈的情况不符合实际。”领导同志听了此话,认为路加林不认识错误,决定将他调离林县。杨贵不惧领导压力,实事求是地反映说:“修建红旗渠是林县人民的迫切要求,如果说修建红旗渠有错误,撤我的职可以,撤组织部长路加林的职务,我不同意。”接着谈到林县干旱缺水,16万人翻山越岭取水吃,大部分民工已回队搞农业生产,只留少部分在凿青年洞,林县县、社、队三级还有一定数量储备粮,绝不是像有些人说的那样。尽快修建红旗渠,正是为干渴的林县人民着想。后经调查,上级认为林县县委反映的情况属实,恢复了路加林的职务。县委班子的高度团结和思想统一、互相信任和支持,使林县人民有了依靠,保证了红旗渠工程的顺利推进。

红旗渠在建设过程中,经济上、技术上都遇到许多困难,但每逢关键时刻,上级党政领导都给予很大关心和支持。周恩来总理和李先念副总理多次询问红旗渠工程的建设情况,也非常关心修渠人员特别是杨贵的处境和情况,在关键时刻给予及时指导和帮助,并号召全国学习林县人民“自力更生,艰苦奋斗”的精神。在修渠整个过程中,山西省委、省政府,晋东南地委、专区,长治市委、市政府,平顺县委、县政府,始终都給予大力支持,尤其是平顺县委、县政府多次召集沿途石城、王家庄两个公社的领导干部开会,要求他们在红旗渠兴建和管理中开绿灯,提供方便。安阳市及驻安部队也给予大力支援。为解决工地运输车辆少的问题,工地领导向安阳市委书记刘东生求援,安阳市车辆虽也很少但仍支援了5辆。工地领导又向安阳白璧棉花研究所求援,所长李庆热情支援了7台拖拉机。同时,驻安阳部队不仅出动汽车帮修渠工地抢运水泥、煤等物资,而且还支援优质钢钎、炸药、雷管、电线等紧缺物资,甚至组织官兵到工地参加劳动,与林县人民建立了深厚情谊。这个看似不可能完成的“人工天河”最终成功建成,离不开各方的大力支持。

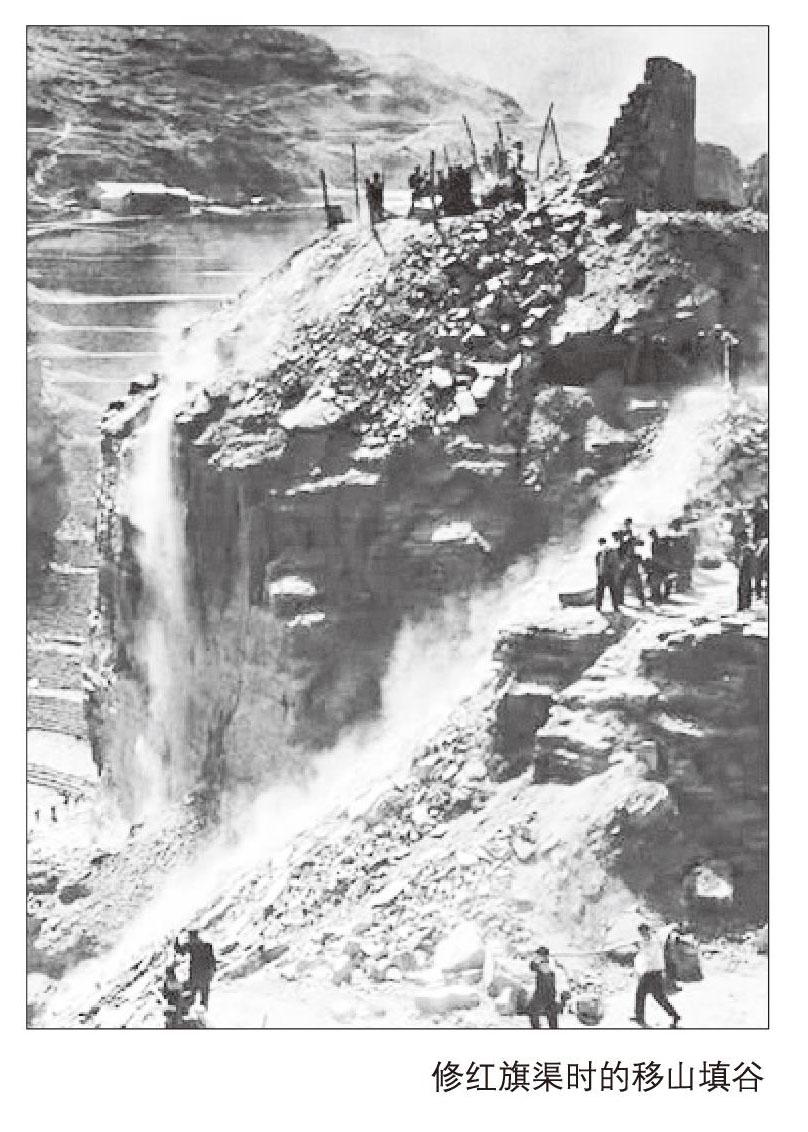

事业要想成,众志拧成绳。红旗渠渠首拦河大坝位于山西省平顺县阳高乡侯壁水电站下约600米处,由拦河溢流坝、引水隧洞、引水渠、进水闸、泄洪冲沙闸联合组成渠道引水枢纽,为无调节河道自流、引水。1960年2月10日动工时,正值冰雪未化的早春,天寒地冻,漳河的流量达每秒20多立方米,水势凶猛,投石难存。工程如果不能赶在汛期到来前完工,一到汛期,上游洪水暴涨,每秒上千立方米的水汹涌而下,截流不成,必然要影响全线工程进展。因此,这是一场重要而艰巨的攻坚战。总指挥部把截流任务交给任村公社,其组织500名青壮年民工,经过一个多月的艰苦奋战,完成了一、二级截流工程,但在龙口截流时,漳河水奔腾咆哮,十分凶猛,投入的大约200公斤的石头都被冲走了。关键时刻,指挥部做出用人挡水的决定,40多名青年带头脱衣跳进冰冷的激流中,手拉手、肩并肩、臂挽臂,组成人墙挡住水势,激流打起回旋,水势变得稍稍平缓。青年们站在河里,顽强抵抗着激流,互相勉励:“团结就是力量,团结就是胜利!”硬是用血肉之躯拦住了汹涌的河水,顺利完成大坝截流的任务。

无私奉献:干部带头、不计得失

在修渠过程中,81位优秀儿女献出了宝贵的生命!其中25岁以下的28人,年龄最小的仅17岁,涌现出了杨贵、任羊成、李贵、李改云、吴祖太等一大批英雄人物。更令人动容的是,在建设红旗渠的10年中,没有一次请客送礼,没有一次挥霍浪费,没有一例贪污受贿,没有一人挪用物资。

红旗渠修建过程中,党员领导干部始终坚持与群众同吃、同住、同劳动、同学习、同商量的“五同”原则。副县长马有金以“五同”原则严格要求自己,身体力行,事事着力。有一次,炊事员李留子特意把平常吃的玉米面团和青菜汤换成白面黑面混合的面馍和小米稀饭,却被他教育了一番。“一顿也不能吃,吃一顿就是破坏‘五同规矩。”当晚,他还召开总指挥部全体干部会议,让炊事员李留子与会旁听。会上,他再次强调:“告诉同志们,我们的‘五同,是扎扎实实的‘五同,无论什么理由,谁也不能违反‘五同,任何人不许搞特殊,任何人也没资格吃小灶。不要把自己当老大,到人家分指挥部,不能叫人家搞特殊招待,民工吃啥,咱就吃啥。同劳动,同吃住,有啥高低贵贱之分?大家一律平等,我们都是为的修渠……”共产党人的初心,是行动的方向,是精神的力量。在修渠过程中,领导干部秉承全心全意为人民服务的根本宗旨,始终将人民放在第一位,真正做到管住手和嘴,不搞特殊化。

党员能搬石头,群众就能搬山头。以杨贵和李贵为代表的林县党员干部始终战斗在修渠第一线。和顺公社团委书记石麦花怀有身孕,但同样和几十名青年妇女一起在南谷洞水库劳动,大家劝她回家休息,她说:“战士们轻伤不下火线,我比受轻伤的战士强,咋能离开工地?”她认为自己是团委书记,又是妇女队队长,不能离开岗位。她一直奋战在修渠工地,就连孩子也生在了水库工棚。另一位妇女队长是姚村公社的李改云,22岁的她是妇女队最年轻的干部,本来没有安排她来修渠,但她再三申请来到工地。在一次施工检查中,当她走到一个工作面时,民工正准备插杠子撬动已开挖的一道壕沟,她突然发现上面的一块大石头在晃动,情况十分紧急,她大声呼喊让大家撤退,然而16岁的郭焕珍没有听到依然在搬石头,李改云一个箭步冲过去,用尽全力推开了她。恰在这时,崖壁塌方,坠落的碎石裹着李改云跌入几十米深的悬崖。获救的郭焕珍毫发无损,而李改云却成了血人,右小腿粉碎性骨折,大动脉血管破裂。李改云用行动诠释了什么是好干部,关键时刻站得出来,危急关头豁得出去。

1958年,吴祖太被分配到林县水利局工作,成为林县少有的专业水利工程技术员。在不长时间里,他几乎跑遍林县的沟沟坎坎,工作的忙碌使他3次延迟婚期,直到1959年大年初一才完婚,可结婚不满5天就返回林县。1960年2月,红旗渠正式动工后,他负责工程设计,既要根据勘测的实际情况绘制每项工程设计图纸,还要考虑每个工段施工的安全措施。3月28日吃晚饭时,民工们反映在山西省境内的王家庄隧洞洞壁上出现了裂缝,不时有石头落下。吴祖太一听,放下饭碗就要往隧洞方向赶,身边有人劝他,天色已晚,明天再看也不迟。吴祖太回答道,还是早一天去好,早一天排除险情,民工就早一天免受伤害!负责安全的姚村医院院长李茂德也说:“祖太说的在理,我跟他一块去。”说着两个人就匆匆离开食堂。万万没有想到,进洞后十来分钟洞顶就塌方了。等大家用双手把吴祖太刨出来时,只见他口鼻全在出血,浑身都是尘土,因公殉职,年仅27岁。人们在整理他的遗物时,发现只有一个破旧的小木箱,里边装的全是红旗渠工程的设计资料。他把毕生都献给了红旗渠。

红旗渠从20世纪60年代一直流淌到今天,红旗渠精神也在岁月的淘洗中愈发光彩夺目。50多年来,林县人民和无数中原儿女顽强拼搏、奋发图强,谱写出改革开放和现代化建设的时代华章,赋予了红旗渠精神“难而不惧、富而不惑、自强不已、奋斗不息”新的时代内涵。红旗渠精神就是一面永恒的旗帜,代表着中国人民不怕困难、不怕牺牲、无私奉献、斗志昂扬、自信乐观的革命精神,更体现出中国共产党服务人民、造福群众的初心与使命。它不仅属于历史,更属于现代和未來,成为跨越时空、富有永恒魅力的人类精神高地,历久弥新,永不过时。

〔本文系国家社科基金重点项目“基于口述史的红旗渠精神生成逻辑与当代价值研究”(18AKS019)阶段性成果。作者分别系河南师范大学马克思主义学院2019级博士研究生;河南省特聘教授,河南师范大学二级教授、博士生导师,中国共产党革命精神与中原红色文化资源研究中心主任﹞

(责编 王燕萍)