江苏制造业融入长三角一体化发展的路径研究

2021-09-05李永明张明

李永明 张明

[摘要]长三角一体化发展战略为江苏实现制造业高质量发展走在前列、加快建设“强富美高”新江苏注入了强劲动力和活力。通过对一市三省的比较研究与数据分析发现,江苏制造业地位突出,战略性新兴产业规模较大,研发机构、研发投入、创新成果等方面居长三角地区领先地位,数字经济整体水平处于全国第一方阵。因此,江苏要充分集成制造业优势,加强与沪、浙、皖战略协同,积极融入长三角一体化发展,助推江苏制造业高质量发展。

[关键词]江苏制造业;长三角一体化;高质量发展

一、 引言

2018年,习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中表示,将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略1。2019年,国务院正式印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》2,标志着长三角一体化战略进入全面实施阶段。2020年,习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调,要紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作,真抓实干、埋头苦干,推动长三角一体化发展不断取得成效3。这是习近平总书记洞察形势变化,运筹帷幄,把握规律,对长三角一体化发展提出的新的任务要求。2021年5月,长三角一体化发展高层论坛在无锡举行,长三角一市三省省(市)长共同揭牌成立了长三角集成电路、生物医药、人工智能、新能源汽车4个长三角重点领域产业链联盟,畅通高效率产业循环,进一步加强资源对接、要素共享、优势互补4。在此背景下,江苏制造业积极融入长三角一体化发展,有利于更好地夯实制造强省的根基和稳定现代化经济体系的底盘,加快构建江苏工业经济“双循环”新发展格局,推动江苏制造业高质量发展继续走在全国前列,为全国经济发展作出更大贡献。

二、 区域一体化内涵与长三角一体化发展

1. 区域一体化内涵

区域一体化是一种通过达成某种协议建立起来的经济合作组织,促进要素充分流动、提高资源配置效率,最终实现区域內经济乃至社会政策高度协调统一的过程。国内关于区域一体化的研究自二十世纪末开始日益丰富。张诏文认为,经济全球化是发展的必然趋势,推动着区域经济一体化不断前进[1]。张学良等认为,一体化本质是实现资源要素无障碍地自由流动和跨区域优化配置[2]。孙久文提出,区域经济一体化最基本特征是各种生产要素在空间上的有序流动[3]。在有关长三角一体化研究方面,王新雅等提出,长三角一体化发展依托产业共同体构建,可以促进资源要素的优化配置和产业功能的整合联动,进而提升长三角地区综合实力[4]。储节旺等认为,发挥长三角作为区域经济一体化的示范作用,要做到强化分工合作、错位发展,推动产业政策载体一体化发展[5]。贾晓峰提出,大力发展高端制造业,推动“江苏制造”向“江苏智造”转变,优化江苏制造业在长三角地区的布局[6]。

2. 长三角一体化发展现状

2020年长三角地区GDP约为24.47万亿元,约占全国经济总量的24%,高端装备产值占全国比重约30%,集成电路产业规模占全国比重达45%,生物医药产值接近全国30%,整车产能占全国比重达21%,新能源汽车占全国市场份额近30%,洗衣机产量占全国比重超过70%,人工智能、量子通信等新兴领域发展也走在全国前列。拥有上海张江、安徽合肥2个综合性国家科学中心,全国约1/4的“双一流”高校、国家重点实验室、国家工程研究中心。长三角地区拥有上汽集团、江苏恒力、浙江吉利、安徽海螺等一批在全球有影响力的企业。集聚格局初步显现,长三角地区在多个领域已形成专业化分工与协作,如生物医药领域,上海专注于创新药物研发和生产,江苏兼顾新药研发与常规药物生产、医药器械制造,浙江是全国重要的化学原料药生产基地,安徽是全国重要的中药生产基地;纺织服装领域,上海专注于设计、研发、品牌展示等服务支撑,江苏、浙江是全产业链制造基地,安徽是重要的生产加工基地[7]。

三、 江苏制造业融入长三角一体化发展的现状分析

江苏地处长三角区域核心位置,在对长三角一体化三十多年的探索中,潜移默化地成为中坚力量,积累了良好的产业优势和创新基础。本节数据选自2016—2020年《国家统计年鉴》《江苏统计年鉴》《浙江统计年鉴》《安徽统计年鉴》《上海统计年鉴》,通过对比研究一市三省制造业规模地位、产业结构、创新能力、企业实力、融合发展、对外开放等,总结江苏制造业在长三角一体化中的现状、地位、特色和优势。

1. 规模地位

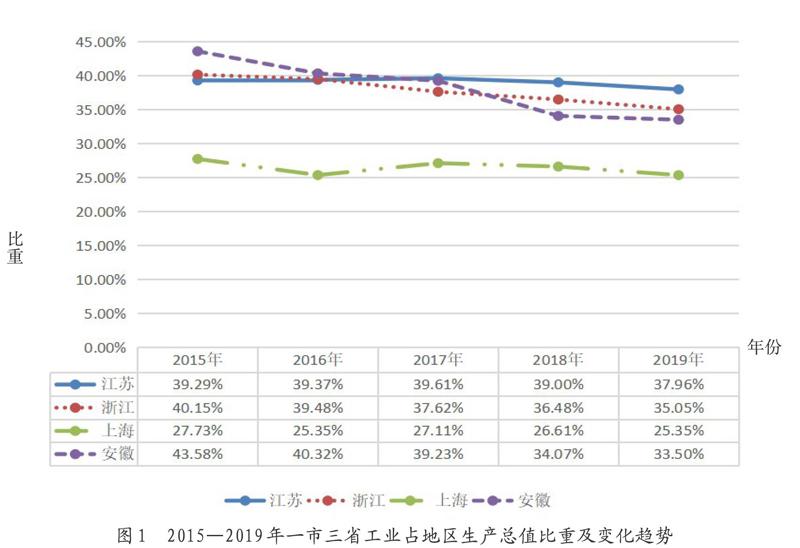

制造业始终是长三角一市三省的绝对主力,江苏制造业的相对地位更加突出。从主营业务收入看,2015—2019年江苏制造业总量规模始终稳居长三角地区第一,2019年江苏制造业实现主营业务收入11.2万亿元,较浙江、上海、安徽分别高4.3万亿元、7.46万亿元、7.21万亿元。从工业增加值看,2015—2019年江苏工业增加值在全国占比保持在12%左右,始终稳居长三角地区第一。2019年江苏工业增加值约3.78万亿元,较浙江、上海、安徽分别多1.6万亿元、2.81亿元、2.54亿元,在长三角地区占比为45.22%,在全国占比为11.93%。从工业经济贡献看,江苏工业经济贡献趋于平稳,工业地位较浙江、上海、安徽相对突出。2015—2018年江苏工业占GDP比重基本维持在39%左右,2019年为37.96%,较2015年小幅下降了1.33个百分点。与浙沪皖相比,2017—2019年江苏工业占GDP比重连续3年居一市三省首位(图1)。

2. 产业结构

长三角一市三省的经济新动能正在加快成长,江苏战略新兴产业规模最大,占比与浙、沪、皖基本持平。从新兴产业看,江苏2019年全省高新技术产业产值52851.89亿元,同比增长6%,占规上工业总产值比重达44.4%,比2015年提高3.5个百分点;战略性新兴产业产值57802.84亿元,增长7.6%,占规上工业总产值比重达32.8%,比2015年提高2.6个百分点。浙江2019年以新产业、新业态、新模式为主要特征的“三新”经济增加值占GDP的25.7%;高新技术、装备制造、战略性新兴产业增加值占比分别为54.5%、40.9%和31.1%。上海2019年节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备、新能源、新能源汽车、新材料等战略性新兴产业完成工业总产值11163.86亿元,比上年增长3.3%,占全市规模以上工业总产值比重达到32.4%。安徽2019年规模以上工业中,高新技术产业、装备制造业增加值比上年分别增长13.7%和10.1%,占比分别为40.1%和32.2%。

3. 创新能力

江苏工业企业创新活动活跃,研发机构、研发投入、创新成果等方面居长三角地区领先地位。从创新投入看,江苏研发资金和人员的投入规模居长三角地区首位。2015—2019年江苏工业企业研发投入呈现持续增长的态势(图2),2019年为2206.16亿元,是浙江的1.73倍、上海的3.74倍、安徽的3.83倍;2015—2019年年均增速达10%,与浙江基本持平,高于上海(5.7%),低于安徽(15.67%)。从创新成效看,江苏规上工业企业在专利申请量、专利拥有量和新产品销售收入等创新成果方面实现了大幅度的增长,整体工业创新成效优于浙江、上海和安徽。专利申请方面,2015—2019年江苏规上工业企业专利申请量保持年均10.83%的增长率,2019年达17.59万件,占全国比重为16.6%,高于浙江(11.43万件,10.78%)、上海(3.53万件,3.33%)和安徽(5.55万件,5.23%)。新产品方面,2015—2019年江苏工业企业新产品销售收入实现稳健增长,2019年达3.01万亿元,全国占比为14.19%;高于浙江(2.6万亿元,12.31%)、上海(1.01万亿元,4.78%)和安徽(0.97万亿元,4.57%)。

4. 企业实力

江苏规上企业数量领先,但龙头企业、骨干企业等企业整体实力还需进一步提升。从企业总数看(图3),江苏规上工业企业数量居一市三省第一,但2015—2019年江苏规上企业总量有所下降,2019年江苏规上企业数为45478家,同比增幅为-0.43%,而浙江、上海分别为5.6%和4%;江苏2019年较2015年少3010家,降幅6.21%,而浙江、安徽分别实现了6.57%、7.78%的增长。从龙头企业看,2020年《财富》世界500强榜单,江苏4家企业上榜,浙江5家,上海9家,安徽2家;江苏共45家企業入选“2020年中国企业500强”,高于浙江(43家)、上海(30家)、安徽(9家)。从独角兽企业看,根据2020胡润全球独角兽排行榜,全国227家独角兽企业中,江苏仅有12家,全国占比5.29%,而上海、浙江分别有47家、24家。江苏12家独角兽企业平均估值133.3亿元,低于上海(195.1亿元)、浙江(598.3亿元)。从瞪羚企业看,根据《2019年中国瞪羚企业数据报告》,2019年江苏瞪羚企业有3180家,全国占比12.69%,优于浙江、上海。从2020长三角百强企业来看,江苏有26家,低于上海(30家)、浙江(35家),高于安徽(9家)。

5. 融合发展

江苏融合发展的基础较好,“两化融合”发展指数全国第一,数字经济整体水平处于全国第一方阵。从数字经济看,2019年江苏数字经济发展指数为56.1,居全国第三,高于上海(52.7)、浙江(50.8)、安徽(33.1)1。一市三省数字经济增速都显著高于同期GDP的增速,上海数字经济发展已经占据主导地位,数字经济占GDP比重超过50%,江苏、浙江数字经济占GDP比重超过40%,安徽数字经济占GDP比重超过30%。江苏“云大移智链”数字核心产业发展有待提升,大数据发展指数位列北京、广东、浙江、上海、贵州之后,排名第六,人工智能发展指数、区块链产业发展水平均位居北京、上海、广东和浙江之后,处于全国第二梯队。从智能制造看,《中国“智能+”社会发展指数报告2019》显示,江苏智能制造发展指数排名全国第一,高于浙江、上海、安徽。2019年江苏“两化融合”发展指数为61.4,居一市三省及全国首位,山东、浙江、上海分别为60.1、60.4和59.9,分列全国第二、第三和第四,安徽排名第八。截至2020年8月31日,江苏“两化融合”贯标企业达到4627家,居长三角地区及全国首位,全国占比达到16.15%(图4);其中国家级贯标试点企业数量为315家,仅次于广东(319家),高于浙江、上海和安徽;通过评定国家级贯标试点企业数量250家,居长三角地区及全国首位,全国占比达13.33%1。

6. 对外开放

江苏对外开放水平稳步提升,但受中美贸易摩擦及全球经济下行等影响,近年来江苏外向型工业增长持续放缓。从进出口看,2019年江苏进出口总额为6295.20亿美元,较上海、浙江分别多1823.0、1356.1亿美元,是安徽的9.16倍;2015—2019年江苏进出口总额以4.1%的年均增速保持稳健增长,较上海高1.5个百分点,但不及浙江(6.8%)、安徽(10.04%)。从出口看,2019年江苏出口额为3948.30亿美元,较浙江高602.3亿美元,是上海的1.98倍、安徽的9.77倍;2015—2019年年均出口增速为4.2%,低于浙江(5.04%)和安徽(6.4%)。从实际利用外资看,2019年江苏实际使用外商直接投资金额达261.2亿美元,居一市三省首位,全国占比达到18.9%(图5)。

四、 江苏制造业融入长三角一体化发展的优劣势分析

1. 优势与条件

工业历史悠久。江苏历来重视发展以制造业为主体的实体经济,工业文化历史悠久,是古代丝绸之路大宗货物的重要生产基地,是近代中国民族工业的重要发祥地,孕育了金陵机器局、苏州丝绸、南通纺纱、扬州玉器和漆器、镇江香醋、荣氏面粉等举世闻名的制造企业和品牌产品,涌现了张謇、侯德榜、范旭东、荣氏兄弟、盛宣怀等一大批致力于实业救国的民族实业家,为中国近代民族工业发展奠定了基础。江苏雄厚的产业基础有力支撑了全省实体经济发展,强大的省域经济和实体经济奠定了江苏融入长三角一体化的雄厚动力基础。

产业基础雄厚。在长三角一市三省中,江苏经济体量最大,超10万亿元的经济体量约占全国10%、长三角40%以上;制造业基础雄厚,江苏制造业总产值约占全国12.5%、全球3%1。集群优势明显,在传统产业领域,江苏拥有6个超万亿元级产业集群,机械、纺织行业总量居全国首位,电子、石化、冶金、医药行业居全国第二;在新兴产业领域,物联网、新材料、节能环保、软件、新能源、海工装备等产业规模居全国第一,节能环保、光伏、海工装备、智能电网装备分别占全国市场份额25%、50%、30%、40%[8]。江苏是制造业大省,要发挥工业基础厚实的优势,加快构建自主可控的现代产业体系,建成代表和引领长三角、具有国际竞争力的先进制造业基地。

科技资源丰富。江苏科教资源丰富,创新氛围浓厚,区域创新能力连续多年位居全国前列,为江苏制造业融入长三角一体化注入了发展活力。2020年,江苏科技进步贡献率达到65.1%,大中型工业企业和规模以上高新技术企业研发机构建有率保持在90%左右,国家级企业研发机构达163家,位居全国前列,全社会研究与试验发展(R&D)活动经费占地区生产总值比重达2.85%2。江苏庞大的创新企业规模和快速增强的创新能力,奠定了其在长三角世界级创新平台建设中的关键支点地位。江苏积极与沪浙皖建设共性技术研发平台,加快推进“沿沪宁产业创新带”和G60科创走廊建设,打造具有全球影响力的科技产业创新中心。

开放优势突出。截至2019年年末,江苏省级以上开发区达到158家,其中国家级开发区43家,已成为全国开放载体最密集、功能最全、发展水平最高的地区3。江苏对外开放水平一直处在全国前列。2020年江苏省外贸进出口值44500.5亿元,占同期我国进出口总值的13.8%;实际使用外资283.8亿美元,年均增长8.6%4。同时,长江经济带发展战略、长江三角洲区域一体化发展战略等多重国家战略叠加,新时代江苏开放发展迎来了新机遇。江苏正以高水平对外开放建设具有世界聚合力的双向开放枢纽,努力在全国率先建成开放强省,为长三角在更高层次参与国际合作竞争中发挥更大作用。

营商环境良好。江苏适应市场经济发展要求,转变政府职能,缩减行政审批事项和范围,大力推进“不见面审批”,目前企业网上注册登记达到90%。成立地方市场管理分局,整合原工商、质监、食药监多个职能部门,在基层实现了一支队伍管到底,提升了服务效能。推动检验检测平台开放共享,一批国家级、省级检验检测平台实现资源整合、对外开放,苏州工业园区是全国首个开放创新综合试验区。苏州“中芬纳米创新中心”、无锡“中美科技创新园”、牛津大学(常州)ISIS国际技术转移中心等一批国际科技合作载体相继建成,为长三角一体化实现全球科技资源与创新需求的有效对接提供了保障。

2. 劣势与不足

(1)产业同构现象较为普遍,产业协同发展程度不高

长三角地区现有产业规划布局存在一定程度雷同现象。据测算,近十年长三角地区“克鲁格曼专业化指数”1基本保持在0.2左右2,地区间专业化分工水平不高,尤其江苏、浙江与安徽三省之间的结构相似性系数均相对较高,产业同构现象较为严重。人工智能、工业机器人、新能源汽车等前瞻领域的布局雷同,容易造成内部过度竞争,产业同构在一定程度上制约了长三角一体化发展。

长三角区域内产业联动性较弱。目前江苏出台的产业发展规划更多侧重本区域内部,长三角区域协同合作考虑较少。长三角区域内技术、人才、平台、服务有机融合程度不高,上海地区金融资本对江苏支撑不足,江苏与上海、浙江、安徽的产业联动不足,人才、技术等高端要素区域内流通不畅,同一产业各地区的企业间深度交流合作较少,全产业链的协同优势未能得到充分挖掘和利用,江苏省内各区域的产业协同也有待进一步加強。

(2)自主可控能力较低,新动能成长缓慢、活力不足

自主创新水平偏低。企业创新活力不足,江苏2019年规上企业研发投入占比1.23%、大中型企业研发投入占比1.12%,低于广东、浙江等。高新技术企业数量为1.8万家,比广东少1.5万家。全省近3万家企业尚未建立研发机构,未开展研发活动3。

具有全球话语权的龙头企业缺乏。江苏拥有恒力、海澜、沙钢、亨通、徐工等一批千亿级工业企业,但缺少像华为、阿里、海尔等国际话语权较重的领军型企业。2020年,江苏仅4家企业上榜《财富》世界500强,低于浙江(5家)、上海(9家)、广东(13家)。同时,2019年中国500最具价值品牌中,江苏上榜品牌数31个,低于浙江(35个)、山东(41个)和广东(90个),自主品牌影响力不足4。

(3)集群化发展程度不深,制造业生态环境有待优化

协同创新成效不足。集群内产业链创新资源尚未充分整合,2020年江苏专利授权量49.9万件,但其中发明专利授权量仅占9.22%5。产学研有效衔接不够,关键共性技术研发和转化平台布局滞后,普通高校研究与发展课题科技成果转化率比较低,难以支撑集群高端化发展。

产业联动性不强。集群区域间产业链上下游合作衔接不足,重点领域布局趋同。江苏各地已建立云计算中心总数超过100个,有效利用率较低;11个设区市将生物医药作为重点发展产业;9个设区市规划发展新能源汽车,重复建设和资源浪费比较普遍,更易引起同质化竞争。

集群化发展程度不深。集群内技术、人才、平台、服务有机融合程度不够,科技、投融资等高端要素支撑不力,总部经济、枢纽经济等现代服务业急需完善,全产业链的协同优势未能得到充分挖掘和利用。同时,聚焦集群发展的政策仍需完善,尽管自集群政策出台以来,江苏2018—2019年省级专项资金支持集群内重点项目和企业的资金占比接近70%,但对集群内产业链上下游合作、集群主要承载区协作、制造业与服务业有机融合的项目支持相对较少。

五、 江苏制造业融入长三角一体化发展的建议

抢抓长三角一体化战略机遇,充分集成江苏制造业优势,加强与沪、浙、皖战略协同,全面创新一体化发展体制机制,着力在建设高质量产业体系、打造高层次科技创新平台、提升对外开放水平等方面不断取得新突破、新成效,在长三角一体化发展中扛起江苏担当、作出江苏贡献[8]。

1. 强化顶层设计,构建先行先试的政策保障体系

一是构建协同高效的工作推进体系。建议按照《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等政策文件,立足资源禀赋、产业基础、市场潜力、政策环境等条件,制定出台“江苏制造业融入长三角一体化发展行动方案”。牵头搭建互通交流的平台,发挥各自的区域资源优势,加速资金、技术、劳动力等资源在长三角区域的自由流动,确保长三角区域内实现更高质量的一体化发展。二是推进共建长三角产业协同机制。江苏要充分发挥产业优势、拉长长板、做强特色,与长三角其他省市互补合作,尽力避免区域内的重复建设和恶性竞争。作为制造大省的江苏,以长三角产业合作发展区建设为重要契机,积极推进共建长三角产业协同创新机制,根据一市三省的产业基础、战略定位、产业发展潜力等因素,选择具备合作发展和融合发展潜力的产业领域率先突破,按照不同的发展路径进行分类引导,推动区域间同类产业分工协作和错位发展,强化区域间上下游产业紧密衔接,促进形成布局合理、分工有序、互动融合的产业发展格局。

2. 深度融入“双循环”,打造长三角构建新发展格局的枢纽支撑

一是以“强链、补链、扩链”为重点畅通产业循环。进一步集中力量、资源,瞄准高端装备、核心信息技术、前沿新材料、汽车及零部件、节能环保、生物技术和新医药、高端纺织等领域,突破“四基”产品、重大装备、重要软件和系统等“卡脖子”技术产品,密切跟踪国家部署,研究制订江苏产业基础能力建设方案。聚焦新型电力装备、工程机械、物联网、高端纺织等江苏具有竞争优势的先进制造业集群,强力推进产业链“强链、补链、扩链”,瞄准重点领域和关键环节,咬住“卡脖子”关键技术,以企业为主体实现核心技术攻关突破。二是构建长三角区域发展动力源。要持续强化长三角区域的动能提升和效率整合,形成集区域产业链、市场链、创新链于一体的“双循环”新动力源。畅通长三角区域内的“小循环”是促进“双循环”的关键突破点。加快建立产能灵活转换机制,建立长三角区域间产能保障联动机制,促进产业链优化升级,加强上下游区域合作,完善产业转移利益共享协调机制[9]。

3. 做强创新“主引擎”,支撑长三角世界级创新平台建设

一是协同推进创新成果转移转化。江苏依托苏南国家科技成果转移转化示范区,支持国家技术转移中心苏南中心的建设,开展共性关键技术研究、技术转移扩散和首次商业化应用及创新公共服务。建立跨区域成果快速转化通道,重点围绕电子信息、汽车、纺织服装、高端装备等领域联合攻关,构建长江经济带制造业创新成果对接转化平台,促进创新成果跨区域流动与全流域试用与推广。加快科技资源共享服务平台优化升级,推动重大科研基础设施、大型科研仪器、科技文献、科学数据等科技资源合理流动与开放共享。二是共建产业创新大平台。江苏要充分发挥长三角双创示范基地联盟作用,推动联动机制的建立和完善,集聚创新创业所需要的要素和机构,形成人才库、技术源、资金池和服务群,加强跨区域“双创”合作,联合共建国家级科技成果孵化基地和双创示范基地。由龙头骨干企业联合产业链上下游企业、相关院校科研资源合力共同建设长三角国家技术创新中心。

4. 更好地发挥制造发达优势,打造长三角世界级产业集群“主骨架”

一是打造先进制造业集群。江苏要充分整合集聚长三角地区人才、知识、科技、资本等资源,合力推动产业协同发展,加快打造先进制造业和实体经济发展高地。对标世界最先进、最顶尖水平,围绕电子信息、生物医药、航空航天、高端装备、新材料等重点领域,聚焦“13+1”先进制造业集群建设,强化区域优势产业协作,推动传统产业升级改造,创建一批国家级战略性新兴产业基地,通过创新协同、企业培育、合作示范、机构联动等多种手段协同打造一批世界级先进制造业集群。二是精准施策,打造卓越产业链。江苏要聚焦先进制造业集群,大力度推動产业“强链、补链、扩链”,保证产业链、供应链安全稳定,提升产业链现代化水平。实施“产业强链”三年行动计划,强力推进省领导挂钩优势产业链制度和工作推进机制,组成工作专班,研究实施个性化政策举措,“一链一策”,举全省之力打造五十条优势产业链,形成特高压设备、起重机、品牌服装、传感器、生物医药、智能网联汽车、先进碳材料等十条地标特征明显的卓越产业链,全面提升江苏产业链在国内国际的竞争力和话语权。

5. 推进数字基础设施互联互通,共同打造长三角全球数字经济创新高地

一是夯实数字基础设施。江苏要以“新基建”及数字强省建设为契机,围绕新型网络设施、功能性平台设施、智能终端设施及前瞻型试验性基础设施四大领域,建成云网一体、高速互联、安全泛在、融合拓展的数字基础设施体系,增强其对经济发展、公共服务和社会治理的支撑。协同建设长三角数据中心,推进区域信息枢纽港建设,打造国家级大数据产业基地。二是加快智能终端设施布局。江苏要推动智能传感、地理空间信息、卫星定位与导航、信息采集类终端在交通、水务、港务、能源、环保等城镇公共基础设施中的融合应用,提升城市基础设施服务能级。加快布设电动汽车充电设施布局,适度超前布局燃料电池汽车终端设施,夯实新能源汽车发展基础。推动智能售货机、无人贩卖机、智慧微菜场、智能回收站等各类智慧零售终端城乡覆盖。三是共同打造长三角数字经济产业集群。江苏要以长三角一体化发展为契机,发起成立“长三角数字经济发展共同体”和智库联盟,推进数字经济领域新技术、新模式、新业态发展,共同推进长三角区域产业链协同创新。以数字经济发展来串联、整合长三角南北两翼产业带。

6. 推动高质量对外开放,共同打造长三角“一带一路”枢纽

一是促进长三角区域循环畅通。江苏要强化省内循环的牵引作用,加快推动南北联动跨江融合,依据主体功能区导向,推动省内区域间的协同合作,着力增强苏南城市群辐射带动作用,深入推进苏锡常一体化、宁镇扬同城化,促进锡常泰、沪苏通等城市组团跨江融合发展;切实增强苏北“一带一路”建设支撑作用,提升苏北板块能级,强化徐州淮海经济区中心城市建设。重视长三角毗邻地区(如长三角绿色生态一体化发展示范区、苏皖合作示范区、“一地六县”长三角产业合作区等)产业集群建设,完善跨区域产业集群发展协调机制。二是推进新一轮更大力度的对外开放。江苏应紧抓“一带一路”交汇点建设的黄金机遇,通过柬埔寨西哈努克港经济特区、埃塞俄比亚东方工业园等境外园区建设、国际产能合作等形式,加大江苏劳动密集型企业“走出去”步伐,构建江苏制造的海外供应链。中日韩三国地缘相近、人文相亲、产业链互补性强,江苏应积极主动探索与日韩的对话交流平台,促进东亚区域在产业合作、技术交流、规则制定、人才流动等方面的“小循环”。积极开拓东盟市场,发挥江苏在科技领域的领先优势,不断加强与东盟的创新合作。

参考文献:

[1] 张诏友.区域经济一体化进程中的中日经济合作研究[J].今日财富(中国知识产权),2021(6):13-14.

[2] 张学良,吴胜男.长三角一体化新发展与安徽新作为[J].学术界,2021(3):58-66.

[3] 孙久文.区域经济一体化:理论、意义与“十三五”时期发展思路[J].区域经济评论,2015(6):8-10.

[4] 王新雅,刘伟.长三角一体化示范区建设产业共同体现状及对策研究[J].新经济,2021(6):39-42.

[5] 储节旺,丁辉.长三角高质量发展的产业政策一体化实现路径[J/OL].安徽行政学院学报,2021(3):42-50[2021-06-22].https://doi.org/10.13454/j.issn.1674-8638.2021.03.007.

[6] 賈晓峰.江苏深度融入长三角高质量一体化发展研究[J].统计科学与实践,2020(3):45-61.

[7] 李永明,从海燕,陈英武.长三角协同打造世界级先进制造业集群的建议[R]//研究与参考,工业和信息化部产业政策与法规司,2020.1.

[8] 扛起高质量发展的“江苏担当”[N].新华日报,2020-08-25(001).

[9] 张明,从海燕.构建江苏工业经济双循环新发展格局[J].现代管理科学,2021(1):31-34.

A Study on the Path of Jiangsu Manufacturing Industry's Integration into

the Integrated Development of Yangtze River Delta

Abstract:Integrated development of Yangtze River Delta is taken as the driving force for Jiangsu to set an example in high quality development of manufacturing industry and speed up the building of a new Jiangsu with prosperity, sustainability and civility. By a comparative study of the development of the three provinces and one city, the paper draws the conclusion that Jiangsu′s manufacturing industry has made an extraordinary accomplishments, with a large scale of emerging industry of strategic importance and the strength in research and development institutions,research and development investment, innovation achievements and other aspects. Besides,the development of digital economy in Jiangsu has achieved the leading level in China. Therefore,Jiangsu should give full play to its advantages in manufacturing industry, strengthen strategic coordination with Shanghai, Zhejiang and Anhui, actively integrate into the integrated development of the Yangtze River Delta and finally promote the high-quality development of Jiangsu's manufacturing industry.

Key words:Jiangsu manufacturing industry;Yangtze River Delta integration; high-quality development

作者简介:李永明(1972-),男,江苏省经济和信息化研究院院长,研究方向为工业经济;张明(1988-),女,硕士,江苏省经济和信息化研究院中级经济师,研究方向为产业经济。

(收稿日期:2021-06-03 责任编辑:殷 俊)