血清C肽联合HbA1c检验对糖尿病的诊断价值

2021-08-31梅伟

梅伟

糖尿病属于慢性内分泌性疾病,可因多种因素导致血糖代谢异常,主要呈现为持续性血糖增高,不仅可引起多种慢性并发症,还可患者身体健康造成严重影响,给生活带来诸多不便,为了控制血糖,需尽早诊断、发现、治疗。血糖测定虽能够反映某段时间内血糖实况,但有效性极为有限[1]。糖化血红蛋白(glycated hemoglobin,HbA1c)是一种能够反映长时间血糖情况的指标,可早期发现糖尿病周围神经病变,弥补传统血糖测定不足,更好检测长时间血糖变化情况,但随着外源性胰岛素的广泛运用,容易影响HbA1c水平,导致鉴定方式局限[2]。随着相关研究增多,叶涛等[3]发现血清C肽能够在应用药物或外源性胰岛素前提下,较好反映体内胰岛的分泌功能,不受血糖浓度暂时波动的影响,含量较为稳定,且属于一种体内胰岛素合成过程定量生成的副产物,能够更好反映体内胰岛分泌功能。虽然目前临床已存在关于血清C肽、HbA1c各自检测效果报道,但较少探索血清C肽、HbA1c之间相互关系,而本次就此展开调查,并分析了血清C肽、HbA1c单方面检测及联合检测的优势,以便尽早评估机体胰岛素合成功能状态,具体如下文报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年8月-2020年10月本院64例疑似糖尿病患者(观察组)、64例健康体检者(对照组)为试验对象。纳入标准:(1)观察组随机指间血糖≥7.1 mmol/L;(2)能够正常交流、沟通。排除标准:(1)近期服用过降糖药物;(2)存在感染性疾病;(3)存在免疫系统异常、新陈代谢系统异常。观察组男39例,女25例;年龄50~75岁,平均(68.49±8.11)岁;体重53~74 kg,平均(62.49±6.25)kg。对照组男40例,女24例;年龄51~76岁,平均(68.52±8.36)岁;体重54~75 kg,平均(62.55±6.31)kg。两组一般资料对比差异无统计意义(P>0.05),有可比性。研究获得医院伦理委员会批准,患者知情同意。

1.2 检测方法

抽取受检者肘静脉血5 ml,使用全自动化学发光分析仪(贝克曼库尔特UNICEL DXI 800型号)检测血浆C肽,采用放射免疫法,试剂盒由天津德普公司提供。使用糖化血红蛋白仪(美国BIO-RAD VARIANTⅡ型号)检测HbA1c,采用高效液相层析法,具体方式按照说明书进行。确诊糖尿病患者时,需依据糖尿病学分会、中华医学会共同拟定的文献[4]《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》标准,且空腹血糖≥7.1 mmol/L,餐后2 h血糖≥11.1 mmol/L。轻度:符合糖尿病临床诊断标准,但未发生并发症,血糖可通过药物控制;重度:血糖波动范围较大,控制不佳,且出现多种并发症。

1.3 观察指标

对比两组血清C肽、HbA1c指标变化,再根据观察组病情严重程度划分轻度组和重度组,并对比两组者血清C肽和HbA1c水平。经Pearson分析,病情严重程度与HbA1c、血清C肽相关性。采用ROC曲线分析血清C肽、HbA1c及联合诊断的AUC、灵敏度、特异度。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 20.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,相关性用Pearson分析,HbA1c、血清C肽、联合的预测价值采用ROC曲线分析,采用Z检验比较AUC差异,曲线下面积(area under curve,AUC)>0.9时预测准确性高,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组HbA1c、血清C肽水平比较

观察组HbA1c高于对照组,血清C肽低于对照组(P<0.05),见表 1。

表1 两组HbA1c、血清C肽水平比较 (±s)

表1 两组HbA1c、血清C肽水平比较 (±s)

组别 HbA1c(%) 血清C肽(ng/ml)观察组(n=64) 9.65±1.31 0.81±0.13对照组(n=64) 5.43±1.05 1.74±0.10 t值 20.109 45.362 P值 <0.001 <0.001

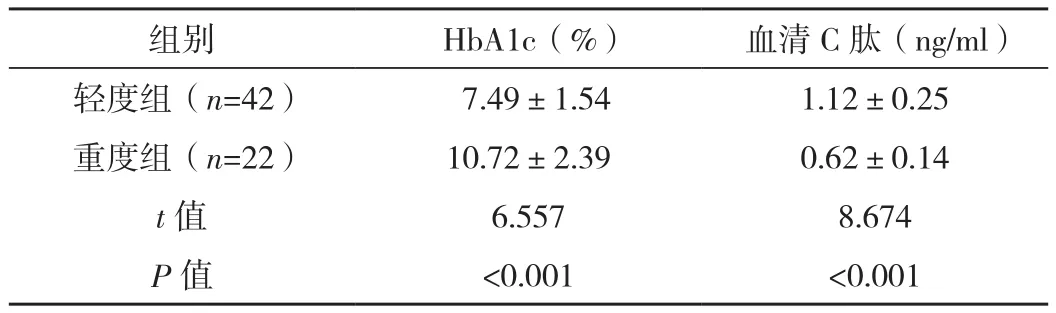

2.2 观察组不同病情状态的HbA1c、血清C肽水平比较

重度组HbA1c高于轻度组,血清C肽低于轻度组(P<0.05),见表 2。

表2 观察组不同病情状态的HbA1c、血清C肽水平比较 (±s)

表2 观察组不同病情状态的HbA1c、血清C肽水平比较 (±s)

组别 HbA1c(%) 血清C肽(ng/ml)轻度组(n=42) 7.49±1.54 1.12±0.25重度组(n=22) 10.72±2.39 0.62±0.14 t值 6.557 8.674 P值 <0.001 <0.001

2.3 病情严重程度与HbA1c、血清C肽的相关性

经Pearson相关性分析,病情严重程度与HbA1c呈正相关性,与血清C肽呈负相关性(P<0.05),见表3。

表3 病情严重程度与HbA1c、血清C肽的相关性

2.4 ROC曲线分析

ROC曲线分析显示,HbA1c筛查预测的AUC为0.804,血清C肽筛查预测的AUC为0.744,联合筛查预测的AUC为0.941,见表4。依据AUC及标准误,采用Z检验AUC差异,HbA1c与血清C肽的AUC比较:Z=(0.804-0.744)/(0.090×0.090+0.098×0.098)0.5=0.451,P=[1-NORMSDIST(0.451)]×2=0.652; 两 项 联 合 与 HbA1c的AUC 比较:Z=(0.941-0.804)/(0.057×0.057+0.090×0.090)0.5=1.286,P=[1-NORMSDIST(1.286)]×2=0.100;两项联合与血清C肽的AUC比较:Z=(0.941-0.744)/(0.057×0.057+0.098×0.098)0.5=1.738,P=[1-NORMSDIST(1.738)]×2=0.041。ROC曲线见图1。

图1 三种类筛查方式的预测价值ROC曲线

3 讨论

糖尿病发病率随着人们生活方式改变和饮食结构改变,呈上升趋势,是一种因胰岛素作用缺陷或分泌障碍引起的代谢性疾病,主要特征为高血糖,随着病情恶化,可引起水电解质代谢、蛋白质、脂肪代谢紊乱,诱发一系列并发症,严重时可累及心、肾、脑,随时危及患者生命安全,为了避免产生不可逆损伤,需及时发现、诊断、治疗[5-6]。早期诊断糖尿病主要依借空腹血糖、口服葡萄糖奶量,虽具有操作简便、易判断等优势,但也存在明显缺陷,例如空腹血糖仅能够反映即刻葡萄糖水平,且无法对一个时间段的血糖做出准确判断,甚至受到机体应激反应影响,极易发生漏诊[7]。

HbA1c水平能够间接反映血糖水平,不受其他因素干扰,合成稳定性较高,是目前衡量血糖控制好坏的主要指标,当血糖代谢越紊乱,HbA1c水平越呈升高趋势,若得不到及时控制,还可刺激肾小管收缩,引起肾小球硬化,组织细胞缺血缺氧,损伤血管内皮,故部分学者认为HbA1c与肾损伤存在一定相关性[8-9]。血清C肽是胰岛β细胞分泌物,以等分子数分泌到人体血液中,能够对胰岛β细胞功能做出良好反应,且不受外源性胰岛素影响,故即便患者正在接受胰岛素治疗,也可通过血清C肽测定,了解机体胰岛β细胞功能[10]。在本次结果中,观察组HbA1c高于对照组,血清C肽低于对照组,说明糖尿病患者存在明显血清C肽和HbA1c水平改变,此项结果与谢建培[11]报道一致。主要是糖尿病患者早期可因胰岛素分泌相对不足,导致糖代谢紊乱,引起HbA1c水平持续上升。而血清C肽属于胰岛β细胞分泌产物,可共存于分泌颗粒,并释放至毛细血管中,能够反映胰岛β细胞分泌功能,故两项指标能够在一定程度上反映机体血糖代谢紊乱情况。从另一方面考虑,HbA1c反映了血糖平均水平,C肽反映了胰岛残留功能[12]。由于血糖改变不单纯与胰岛功能线性相关,故两项测定数值关系也不会呈单纯线性改变,基于此项原理,本次分别检测了正常人群及糖尿病轻度、重度者,结果显示,糖尿病病情越严重,血清C肽水平越低,HbA1c水平越高,且经Pearson法分析,病情严重程度与HbA1c呈正相关性,与血清C肽呈负相关性,说明糖尿病性质的改变,是从胰岛素抵抗到胰岛素功能耗竭,因此血清C肽和HbA1c能够在一定程度上反映病情程度,对病情、治疗指导均具有重要意义[13]。

从诊断价值角度分析,当血清C肽诊断灵敏度88.89%,特异度60.00%;HbA1c诊断灵敏度90.74%,特异度70.00%;两项联合诊断灵敏度98.15%,特异度90.00%,说明两项联合诊断更能够达到相互弥补作用。主要是因HbA1c虽能够弥补传统空腹筛查的不足,更好检测长时间的血糖值变化,且HbA1c个体生物变异较小,短暂的生活方式改变不会对检测结果造成影响,但HbA1c值变化缓慢,无法及时监测出血糖短时间内变化,从而导致测定结果不敏感,不适用于血糖变化快者[14]。而血清C肽是一种“副产物”,可理想反映人体内源性胰岛分泌功能和胰岛功能运作情况[15]。

综上所述,血清C肽水平联合HbA1c筛查能够反映疾病严重程度和胰岛素分泌功能,运用于糖尿病筛查中,可提高准确正确率,为日后指导治疗提供科学依据。