基于学习力提升的小学数学思辨教学实践与研究

2021-08-31江苏省泰州市城东中心小学

江苏省泰州市城东中心小学 吴 培 肖 璨

所谓学习力就是在学习过程中,产生、维持并深化学习主体学习的学习动力、学习毅力和学习能力的综合表现。“学会学习”已成为社会衡量人才的重要标准。小学数学课堂教学中以思辨教学为手段,在培养学生思辨能力的过程中促进学习力的提升。“思辨”即思考、辨析,让儿童在数学学习中学会思考、辨析、自我监控,经历“辨”“辩”“便”“变”的思维发展过程,从而提升认知能力结构,达到学习力的提升,让学生的学习由被动走向主动,由浅表走向深度!

中国古代典籍《礼记·中庸》中有:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。” 然而,一线教师即便知道学习力提升的价值和重要性,但要么在应试教育浪潮中因各种“考评、绩效”无疾而终,要么被基础教育阶段实践操作“学习力”大而空、无抓手、无有效评价等因素导致无法落实,课堂教学不利于学生学习力的发展。实际教学中发现,以思辨教学为抓手,使儿童经历“辨”“辩”“便”“变”的学习过程,可促进儿童学习力提升。

一、“思辨”让“学习力”落地

随着科技的进步、人类的发展,教育问题已经成为许多家庭的核心问题。许多家长、孩子出现了焦虑的状态,“提前学”“过度学”导致“内卷”严重。为了提高数学分数采用机械练习、大量刷题的方法,短期内孩子的考试成绩确有提高,但日积月累,孩子长期处于超负荷运转和被动的学习状态中,逐渐丧失了学习的兴趣,甚至产生了厌学的情绪。因此,课堂教学应着眼于儿童“学习力”的培养。2011 年教育部制定的《义务教育数学课程标准》中指出:为了适应时代发展对人才培养的需要,数学课程还要特别注重发展学生的应用意识和创新意识。学生自己发现和提出问题是创新的基础;独立思考、学会思考是创新的核心。创新意识的培养应该从义务教育阶段做起,贯穿数学教育的始终。由此可见,培养和发展学生的思辨能力不仅是教育工作者义不容辞的职责,也是国家长期发展的战略任务。

学习力不是一蹴而就的,它需要在平时的学习中日积月累。国内有关学习力研究的主要对象是大学生或已工作的成年人,与基础教育相关的研究大多是蜻蜓点水,系统研究较少。借助思辨教学,让儿童在课堂中经历观察、分类、对比、辨析、综合、概括等过程,这正是指向儿童学习能力的提升,让儿童学会思考、学会学习。正如陶行知先生所说:“好的先生不是教书,不是教学生,乃是教学生学。”儿童通过自己的语言表达不断完善自己的思考,逐步将自己的思维外显,从而学会“思辩”,在发展数学思维能力的同时也激发学习兴趣,提升自主学习的能力,更好地促进学习动力的形成。思“便”是将复杂的问题抽象出本质特征的过程,思“便”强调的是过程,将复杂情境抽象出数学本质的过程,而不是以解题套路、技能形成为目的。将复杂的问题简单化更利于去“做”。有了“思辨”和“思辩”作为基础,才能更好地“做”,“教学做合一”才能得以彰显。思“变”是让学生在数学学习中,通过思考辨析学会“变通”,求通、求变,逐步达到学会应用、学会创新。课程标准里提到要“发挥数学在培养人的思维能力和创新能力方面的不可替代的作用”。面对不同的现实问题,儿童能用自己的思维方式进行分析、交流、实践、反思、总结,从而提升学习力。

二、“思辩”、思“便”、思“变”,让“学习力”生根

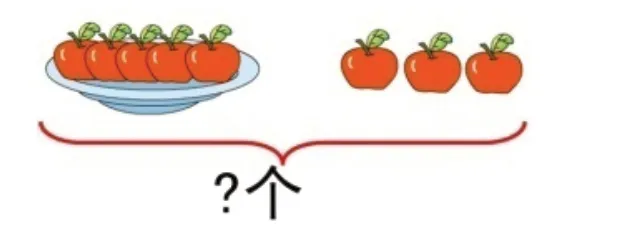

以苏教版《义务教育教科书·数学》一年级上册第八单元《用括线和“?”表示实际问题》图1 为例,教师在教学时既不讲解括线的含义,也不强调“?”的作用,而是告知学生做这一类看图列式计算有个小窍门,那就是“?”在括线外面用加法计算,“?”在括线里面就用减法计算(学生只会用大数减小数)。实践证明,学生答题的正确率确实蛮高,但是,学习的意义何在?在学数学的过程中,学生获得了什么?学生不过是答题的工具。

图1

如果儿童经历括线和“?”的认知过程,会用自己的语言表达图中的含义,主动将图中的信息分为:部分、另一部分和一个整体,就能联系部分和整体的关系发现:当“?”在括线外面就是求整体,需要用一部分和另一部分合起来;当“?”在括线里面就是求部分,需要用整体减去一部分得到另一部分。学生在观察、对比、操作、交流、思考中自主发现其中的奥秘,比教师直接告知更有价值和意义。

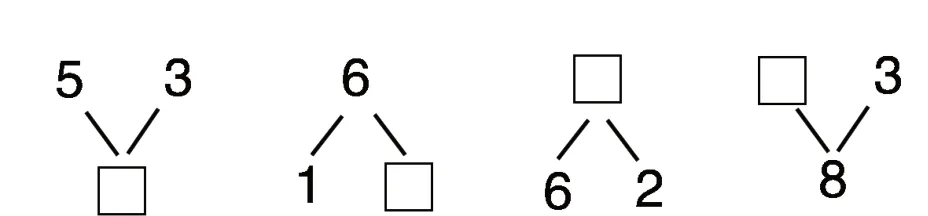

再来看另一个《用括线和“?”表示实际问题》的案例,教师首先复习数的分与合:在方框里填上合适的数,中间有两个“6”,它们表示的含义相同吗?由此让学生初步感受整体和部分的关系。学生在观察、对比、综合、概括等活动中经历“思辨”的学习过程。

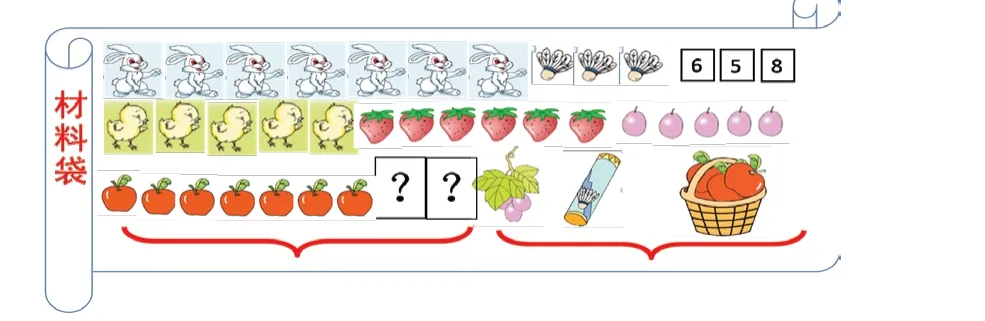

接着出示要求:盘里有5 个苹果,盘外有3 个苹果,一共有多少个苹果?你们能学着数的分与合的样子按要求摆一摆或画一画吗?结合学生创造的图画认识数学中的括线和“?”并体会它们的应用价值和含义。史宁中教授说过:“用数学的眼光看世界,用数学的思维思考世界,用数学的语言表达世界。”数学思维的提升离不开数学语言的发展,尤其一年级正是学生学会用数学语言表达的关键时期,如何让一年级的学生敢说、能说、会说?实际教学时并不是简单的告知,而是借助活动板贴让孩子在“边做边说”中学会用数学语言表达,充分调动学生的多种感官,提升学习积极性。学生在动手做的过程中经历思考和用语言表达,有效培养了“思辩”能力,提高了参与数学活动的积极性,激发了数学学习兴趣。通过列算式经历由具体到抽象的过程,感悟解决实际生活问题时思“便”的价值和意义。

师:刚刚咱们用括线和“?”摆出了一个个用加法解决的实际问题,你能仿照数的分与合(8 可以分成3和几?)把它改成一道用减法解决的实际问题吗?从材料袋里(图2)选择你喜欢的图片和数字,摆出一个用括线和“?”表示的减法实际问题。摆好之后,把这幅图的意思完整地说给同桌听一听。(再挑几位学生的作品展示,并说说这幅图表示什么意思)观察对比下今天研究的括线和“?”表示的实际问题,它们有什么相同的地方?有什么不同的地方?

图2

思“变”是高阶思维能力,这样的高阶思维并不以孩子的年龄来区分教学,低年级更需要这样的经历积累,它必须是学生经历思辨、思辩和思“便”的基础上形成的高阶思维能力。本节课是孩子第一次接触结构完整的实际问题,不论是收集整理信息,还是选择合适的计算方法,难度都有所增加。由学生已有的数的分与合的实际经验演变出用括线和“?”表示的实际问题,由此初步建立整体和部分间的数量关系,帮助学生建立总量模型,即总数=部分数+部分数,有助于学生将零散的知识连成线,为后续知识链的构建奠定基础。

陶行知先生说:“我们要教人,不但要教人知其然,而且要教人知其所以然。”教师的眼中不仅是学生掌握“用括线和‘?’表示实际问题”的答题技能,而是创设了具体的情境,通过情境认识整体和部分之间的数量关系,选择合适的计算方法,经历“具体—抽象—具体”的学习过程。学生在具体情境中区分出数学题目中的“数学信息”和“数学问题”,学会根据“数学信息”提出合理的“数学问题”,不仅有效地培养了问题意识,还经历了思辨、思辩、思“便”、思“变”的发展过程,在今后遇到困难时,可用这样的思维方式帮助分析和处理问题。

陶行知说过:“教育非为已往,非为现在,而专为将来。”因此,课堂教学应着眼于儿童“思辨能力”的培养,以提升学生学习力为目标。在基础教育阶段这一特殊又关键的时期,关注儿童“思辨能力”与“数学学习力”的培养具有重要的教学意义。以“思辨能力”为抓手,以“数学学习力”为落脚点,既能重新审视老师的“教”,让一线教师进一步完善教学内容,同时也可为提升儿童的“学”服务,让儿童博学笃行,乐学善思。