知识的素养意义:语文命题的逻辑基点

2021-08-11林珊

林珊

【关键词】语文命题,知识,素养意义

命题考试作为教育的一种实践方式,迄今仍是检测学业质量的重要形式,直接影响着教师的教和学生的学。当下,发展学生核心素养是全球教育改革的方向,考试命题理当回应素养落地的诉求。但是,素养不是一个可视化的实体,具体到语文素养,其内涵十分丰富。语文素养以语文能力(识字、写字、阅读、习作、口语交际)为核心,是语文能力和语文知识、审美情趣、思想品德、行为态度、思维能力、学习方法、学习习惯的融合。那么,一纸试卷何以考查学生的素养?从命题的特点看,命题是基于课程标准对学生语言文字运用能力的考查。这种能力的考查,必然牵涉大量语文知识的运用时机与方式,这是由知识是课程的主要要素所决定的。“知识是教育的载体,教育是通过知识进行的;倘若离开了知识,教育就成了无源之水、无本之木。没有知识传授的教育不是教育,传授知识在任何时候都是教育的‘底线”,因此,命题作为教育实践的一个环节,亦必然关乎知识。关于知识的素养意义,可从欧盟委员会的《为了新千年学习者的21世纪技能和素养》中窥见一斑。该文献明确将素养定义为“一种能够被证实的能力,这一能力能够在工作或学习情境、在专业和个人发展中,运用知识、技能和个人、社会或方法层面的技能的能力”。可见,知识是素养的基础性要素,素养的形成离不开知识。因此,把握素养与知识的内在联系,开掘知识的素养意义,理当成为素养时代考试命题的价值取向与逻辑基点。

一、命题要体现语文知识的多维价值

知识的多维价值是由其内在结构决定的。2018年1月,郭元祥在华中师范大学的博士生导师论坛上作了《知识与人的相遇——知识的教育学立场》的报告,他认为知识具有三个不可分割的组成部分:第一是符号表征,指人类关于世界的认识所达到的程度或状态;第二是逻辑形式,指人类认知世界的方式,具体包括知识构成的逻辑过程和逻辑思维形式;第三是意义,指知识内具的促进人的思想、精神发展的力量。具体到语文学科,不难发现,语文核心素养的构成正体现了知识的三层内在结构:一是基本的语文知识,包括语言文字、文学文化、审美人文等基本知识,这属于语文学科的事实性知识与概念性知识;二是识字写字、阅读、表达能力,这属于知识逻辑形式层面的程序性知识;三是文化传承与理解、审美鉴赏与创造,这属于知识的意义层面。显然,如果语文知识考查仅停留在符号表征层面,指向浅表的记忆、概念,在碎片化的知识点上机械考查,忽略知识的形式与意义旨趣,那么语文素养就难以落地。好的命题应当兼顾知识结构的三重意蕴,这是衡量命题质量优劣的基本标准。

1.考查知识的情境意义

就语文知识形式而言,它能以其特有的方式(特别是语文学科思维)影响学生对客观事物的判断、认知、理解与审美。显然,与旧教材相比,统编教材更加重视体现语文知识的形式,各年级、单元的语文要素不仅涵盖了基本的语文知识、必需的语文能力要求,更涵盖了适当的学习策略和学习习惯等,注重语文学科思维的发展。因此,命题应有意识紧扣统编教材的语文要素,考查学生语文学科特有的“方法、思想、思维”。例如,某校三年级学业质量检测题:

例1:“要是从桥上把辫子垂下去,就能钓到鱼呢。挂上一点儿鱼饵,河里的鱼,不管什么样的,都能钓上来。还有呢……”(《小真的长头发》)

(1)小真想象自己的长头发可以钓鱼是因为

。(多选题)

A.辫子很长B.辫子有韧劲,不易断

c.辫子好看,有光泽D.辫子能垂到河里

(2)选择生活中的某一事物展开想象,仿照上面的句子写一写。

要是________,就________。

想象是语文学科非常重要的思维能力。显然,这道题考查的就是想象思维能力。想象不能盲目、漫无边际,得有一定的依据。正如例1给出的句子,小真想象辫子能钓鱼,是因为辫子具备了钓鱼线的基本特征,因此,第(1)题多选题实际上考查的是“如何想象”的方法性知识;第(2)题则是在获得如何想象的方法性知识基础上,进一步考查学生想象思维的能力。比如,有的学生这样想象:要是白云从天上飘下来,就拿它当被子。

2.考查知识的人文意义

柏拉图在《理想国》中早就提出,“教育非它,乃心灵的转向”。就语文知识而言,其丰富的人文内涵更是为学生“心灵的转向”提供了不竭的源泉,对学生的精神成长、德性养成等具有独特的重要意义。从语文教材的视角看,不论是人教版还是统编版,人文主旨都是单元编排的基本依据。因此,命题也理应取向语文知识的意义,培育学生的人文素养。如,某校五年级上册学业质量检测题:

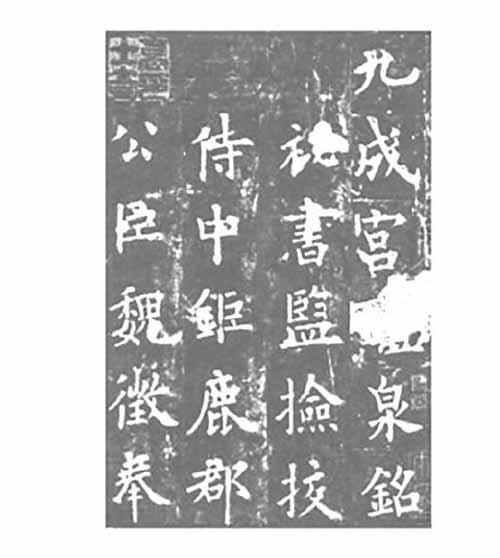

例2:书法欣赏与古诗书写。

(1)下面的碑帖是(

)的楷书作品,他的书法特点是()。(多选题)

A.欧阳询 B.颜真卿 c.柳公权 D.王羲之

E.用笔方正F.字形竖长

G.点画的起、收及转折处一丝不苟

H_既平正端庄,又险劲生动

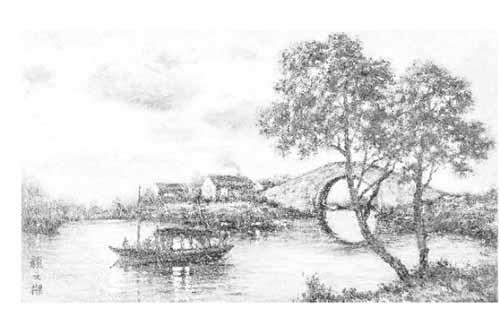

(2)欣赏下图,并在本学期学习的古诗中选择最能体现画面意境的古诗,题写在空白处。注意书写美观。

这道题新颖、灵活,不仅考查知识的积累,更从审美与文化层面开掘语文知识蕴涵着的丰富的精神文化价值,对学生进行知识意义旨趣的引领,初步培养学生的审美鉴赏与创造能力。第(1)题呼应本册第八单元语文园地中的“书写提示”,旨在考查学生对我国古代书法精粹的了解与欣赏的水平。第(2)题则将诗、画、书法有机融合,考查学生的综合素养。其一,诗中有画,画中有诗,诗配画是一种重要的文化艺术表现形式。学生必须懂得一首诗就是一幅画,根据画面的意境配上合适的古诗。其二,古诗的书写在我国文化中具有艺術性,既与第(1)题呼应,又落实第四单元语文园地“书写提示”的要求:不仅要求学生书写正确、规范,还应当写得具有一定的美感,比如可根据自己的审美选择横向书写、纵向书写,正确定位诗题与作者的书写位置等。

3.考查知识积累仍应占一定的比重

我们倡导指向知识逻辑形式、意义旨趣的命题,并不意味着整份试卷排斥对以符号表征为特征的事实性知识与概念性知识的考查。从知识获得的规律来看,事实性知识与概念性知识是程序性知识、元认知知识获得的基础。从小学生的认知规律看,小学生阅历浅,理解力有一定的局限,但他们处在记忆力最强的黄金阶段,大量的背诵、记忆性积累是非常有必要的。因此,在知识考查指标的构成比例上,事实性知识与概念性知识仍应占一定的比重。在考查内容上,应当注意引导学生立体建构,既涵盖字词句段篇、优秀古诗文等的积累,也包括人生体验、思想感情、审美旨趣等方面的积累。在考查形式上,应引导学生自主积累,通过梳理归纳、使用思维导图等工具提高积累效率。

二、命题应指向语文知识的个体建构

根据马克思主义认识论的观点,知识属于认识范畴,是一种意识现象,具有主观性。知识不是客体,而是对客体的反映,它所反映的客观事物及其本质是不依赖于任何人或人的意识独立存在的。教育立场中,建构主义认为,知识不是客观的东西,而是主体的经验、解释与假设。学生学习知识的过程是公共知识与个体知识互动与转化的过程。也就是说,知识不仅仅具有客观意义,更具有客体与主体相互作用的建构意义。具体到语文知识,语文知识的建构本质上是学生言语经验重构的过程,在这个过程中,由于学生个体的经验、认知水平不同,面对同一语文知识,其思维过程、思维方法、思维结果存在一定的差异。在知识与素养的关系上,知识与素养二者间的转化及生成是个人性、默会性的,个人的体悟、经验、理解具有根源性的意义与价值。如若缺失个人的体悟、反思与经验,知识将难以构成个体情境性运用的资源与工具,素养作为知识运用、解决问题的预期学习结果也难以生成。因此,命题应注重考查学生获得知识的客观意义、建构知识个体意义的水平。例如某校五年级下册质量检测题:

例3:阅读短文,回答问题。(短文为王蒙的《汉字之恋》)

(4)小乐对书法课满不在乎,还经常说:“现在是信息社会,电脑打字既快捷又方便。书法是书法家的事,对小学生不那么重要。再说,我又不想当书法家。”你同意小乐的说法吗?结合《汉字之恋》,谈谈你的观点。

该题呈现了一个问题情境,首先考查学生凝练知识的能力,即对语言材料《汉字之恋》中相关信息进行收集、筛选、提炼、分类、组合、归整的能力;进而考查学生对这些信息理解、分析、评价的能力;在此基础上,进一步考查学生联系生活实际及已有经验,激活、迁移、加工、改造知识,将知识内化到自己的认知结构中去,建构新体验,形成个体意义(观点)能力。从言语实践的视角看,该题也是考查学生将《汉字之恋》所提供的知识与个体原有知识建立联系,建构个体言语系统,与他人展开对话、交流与分享的能力,这是一个引领学生在更高层面超越原有言语实践水平、不断提升语文素养的过程。

三、命题应体现语文知识的开放性

语文课程应该是开放而富有创新活力的。努力建设开放而有活力的语文课程,是语文课程的基本理念之一。命题考试作为语文课程的一个环节,也理应在开放系统内考查学生的语文素养。我们认为,命题体现语文知识的开放性,主要包括以下两个方面。

1.体现学科的融合

语文课程本就是综合性课程,语文知识的外延涉及面广;素养导向的知识建构也强调打破学科界限,融会贯通各学科知识,以促进学生综合素养的提升。因此,命题也应当走向学科跨界。例如某校五年级上学期质量检测题:

例4:阅读以下材料,完成练习。

[材料一]

“光盘行动”倡导厉行节约,反对铺张浪费,带动大家珍惜粮食、吃光盘子中的食物,从中央到地方全民支持。“光盘行动”的宗旨是餐厅不多点、食堂不多打、厨房不多做。生活中养成珍惜粮食、厉行节约、反对浪费的习惯,而不要只是一句口号。

(1)结合材料一和材料二,你会想到哪些诗句?下列不恰当的一项是(

)。

A.谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

B.春种一粒粟,秋收万颗子。

C.锄禾日当午,汗滴禾下土。

D.四海无闲田,农夫犹饿死。

(2)仔细观察材料二中的图片,对光临这家饭店的顾客,你会怎样劝说呢?

这道试题所选择的语料属于品德与生活课程的内容,体现了品德与生活的内容与语文知识融合。又如前文例2欣赏图画并为其配上一首合适的古诗也体现了语文知识与美术、书法知识的融合。另外,基于实用性文本的命题,文本内容大多涉及科学等学科的内容,亦是学科开放融合的体现。

2.体现语文知识发展的开放性

在后现代知识观中,知识发展不在于线性的发展积累,而在于批判与创新,知识的发展是一个开放的过程。波普尔认为,根本就不存在建立在确定性基础上的知识积累。人类知识增长实际上是经由“猜想”和“反驳”的途径不断地从老问题到新问题的过程,“批判”或“理性批判”在知识增长中起着关键的作用。这就是科学发现的逻辑,也是人类一般知识发现的逻辑。对小学生来说,主要任务固然是站在前人的肩膀上获得知识,但有意识地养成对知识的猜想、批判与怀疑同样重要。据此,命题应当为学生提供大胆猜想、怀疑与批判的舞台。例如某校质量检测题:

例5:(给出短文《小猪变形记》)猜猜看,接下来小猪会发生什么事?(三年级上学期)

例6:(给出现代文寓言故事《愚公移山》)读完这个故事,你想对愚公说什么?(五年级下学期)

例7:(给出加注释的文言文《管宁割席》)如果你是管宁,你会割席吗?为什么?(六年级下学期)

例8:(给出阅读材料《“虫国杀手”——螳螂》)试着从不同角度提出两个有价值的问题。(四年级下学期)

例5旨在考查学生恰当定位文本信息,基于文本信息作出推论,展开猜想的合理程度。例6与例7两道题,没有唯一的标准答案,都指向考查学生评价、反思文本信息的素养,指向个体意义建构与批判怀疑精神的培养。关于愚公移山的故事,从创作的本意来看,是赞美愚公矢志不渝、坚韧不拔、持之以恒的精神。这个主旨从故事的结尾愚公的言行感动天神,最终帮助他移走了大山可见端倪。但是,这个故事也留给读者太多可以想象的空间。比如,智叟的话不无道理,搬家是否也是一个变通之法?再如,愚公认为移山可以成功是因为子子孙孙无穷尽,但他是否有些自私,包办代替了子子孙孙的人生选择,而没有考虑到子子孙孙的个体意愿?……学生可以站在愚公的立场上,也可以站在智叟的立场上,更可以站在自己经验的立场上建构意义。管宁割席的故事是比喻朋友问的情谊一刀两断,终止交往,或终止与志不同、道不合的人为朋友。但随着时代发展,理念的更新,特别是如果管宁与身边这个人是一个发展共同体,那么管宁割席是否是唯一的选择?从学生答题的情况看,学生能结合自身的经验、体悟,实现个性化的主体意义建构,“我思故我在”的批判、创新意识得到培养。例8旨在培养学生质疑、提出有价值的问题的意识与能力。我们认为,对小学生而言,批判精神培养往往从质疑提问开始。知識的增长也恰恰永远始于问题,终于问题。

综上所述,命题是一门艺术,命题者应当立足知识的多维价值,增强试卷中知识的建构性与开放性,才能命制出“扎实、精准、新颖、灵活”的试卷,从而发挥命题对教与学的导向功能,促进语文核心素养落地。