综合盆底康复训练对产妇产后盆底肌功能的改善作用分析

2021-08-10安仲娜杜梅香

安仲娜,杜梅香

(1.日照市中医医院妇产科,山东日照 276800;2.日照市中医医院门诊部,山东日照 276800)

盆底功能障碍性疾病是一种临床常见的妇科病症,多发生于产后妇女,主要是因为产妇受分娩时的牵拉、压迫等影响致使其盆底神经组织、肛提肌等均受到不同程度的损伤,导致盆底肌和尿道括约肌发生部分去神经损害,从而使神经发生萎缩,间接损害盆底肌肉[1]。如果产妇产后没有及时接受康复治疗,可能会发生尿失禁、子宫脱垂等盆底功能障碍性疾病,严重影响产妇产后的工作与生活质量。 相关研究显示,产妇产后早期积极开展盆底康复训练,对改善其产后盆底肌功能发挥着重要作用[2-3]。 既往临床通常给予产后产妇常规康复干预,包括健康宣教、饮食指导、盆底肌训练等,但易受患者依从性的影响,且康复所需时间较长,所获疗效欠佳,故临床常考虑联合其他有效治疗方法。 基于此, 该文选取该院2019 年4 月—2021年1 月收治的168 例分娩产妇为研究对象,分析综合盆底康复训练对产妇产后盆底肌功能的改善作用。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将该院收治的168 例分娩产妇作为该次研究对象。纳入标准:均为足月分娩且单胎产妇,且产后伤口愈合良好,无感染症状;产妇及其家属均自愿参与本次研究。 排除标准:伴有严重心、肝、肾等脏器功能障碍者;存在胎盘前置、妊高症、妊娠期糖尿病等妊娠期并发症者;合并生殖泌尿系统感染或严重内外科疾病者;对生物反馈电刺激不耐受者。 该研究已获该院医学伦理委员会审核通过。采用随机数字表法将分娩产妇分成甲组、乙组,各 84 例。 甲组,年龄 20~38 岁,平均(28.1±2.1)岁;孕周 37~41 周,平均(39.8±0.8)周。乙组,年龄 21~38 岁,平均(28.3±2.4)岁;孕周 38~41周,平均(39.2±0.6)周。 两组产妇一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

甲组接受产后常规康复干预,给予产妇常规健康宣教,如产后康复知识,指导其逐渐过渡到正常饮食与生活, 鼓励其在身体耐受情况下积极开展适度运动,劳逸结合。指导产妇进行盆底肌训练,即引导产妇取卧位或坐位,使之逐渐放松大腿与腹部肌肉,接着做深呼吸,按照顺序逐渐收缩肛门、阴道与尿道,每次大约保持6~8 s,之后进行呼吸放松,循环3 次,间隙休息6 s,然后进行下一组练习,每次练习约持续8~10 min,1~2 次/d。

乙组则在甲组基础上接受综合盆底康复训练,在指导产妇开展盆底康复训练之前,需详细告知产妇进行康复训练的重要性与必要性,以提高其训练的积极性与配合度,提升训练效果。 具体如下:(1)生物反馈电刺激:使用生物反馈电刺激仪[南京伟思医疗科技有限公司,型号:SA9800,国食药监械(进)字 2014 第2261527 号]进行治疗, 待产妇排便后引导其取截石位,常规消毒,把治疗仪电极贴片放于阴道内,开通电源,采取治疗模式,待电源显示实心圆时,将频率设为10~100 Hz,脉宽设为 200~500 μs,一般电刺激持续时间2~20 s,间歇时间约2~50 s,治疗30~60 min/次,2~3 次/周,需要注意的是在电刺激过程中要采取高低频循环模式, 展开盆底肌测试以适度调整频率与脉宽,并借助肌电图把产妇肌肉活动信息转为听觉信号反馈,便于产妇更好地把握自己的练习情况。(2)阴道哑铃训练: 借助阴道哑铃指导产妇进行盆底肌收缩练习,10~20 min/次,并在练习后进行下蹲、上下楼梯与跳动等动作,若产妇均能轻松完成以上动作则可更换大一号哑铃进行练习,直到可完成5 个型号哑铃练习。

两组患者均干预3 个月。

1.3 观察指标

(1) 使用生物反馈电刺激仪检测两组产妇盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维的肌力、肌电位值及盆底肌纤维收缩情况,均由同一名专业医生完成。 盆底肌Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维肌力共分为0 ~ 5 级,肌力<3 级为盆底肌Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌力下降。

(2)观察记录两组产妇尿失禁与盆腔脏器脱垂等并发症发生情况。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用()表示,采用 t 检验,计数资料用[n(%)]表示,采用 χ2检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

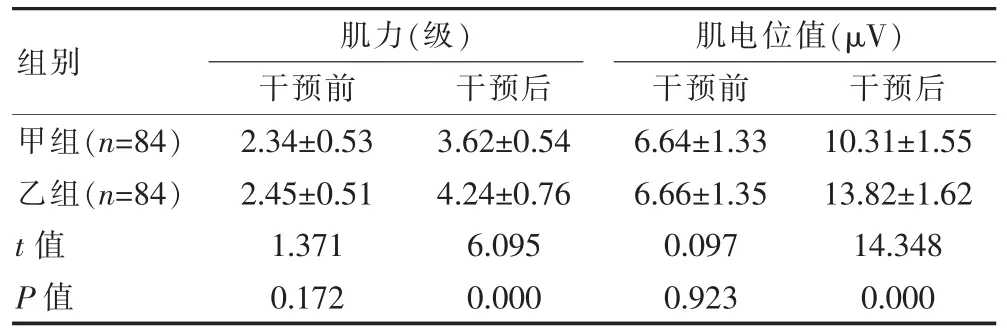

2.1 两组产妇干预前后盆底肌力与肌电值比较

干预前, 两组产妇盆底肌力与肌电位值比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组产妇盆底肌力与肌电位值均较干预前显著升高,且乙组产妇盆底肌力与肌电位值均高于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 两组产妇干预前后盆底肌力与肌电位值比较()

表1 两组产妇干预前后盆底肌力与肌电位值比较()

组别 肌力(级)干预前 干预后肌电位值(μV)干预前 干预后甲组(n=84)乙组(n=84)t 值P 值2.34±0.53 2.45±0.51 1.371 0.172 3.62±0.54 4.24±0.76 6.095 0.000 6.64±1.33 6.66±1.35 0.097 0.923 10.31±1.55 13.82±1.62 14.348 0.000

2.2 两组产妇干预前后盆底肌纤维收缩情况比较

干预前,两组产妇盆底Ⅰ类肌纤维持续收缩时间与持续收缩压、Ⅱ类肌纤维收缩个数与快速收缩压比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,乙组产妇盆底Ⅰ类肌纤维持续收缩时间与持续收缩压、Ⅱ类肌纤维收缩个数与快速收缩压均显著优于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表2 两组产妇干预前后盆底肌纤维收缩情况比较

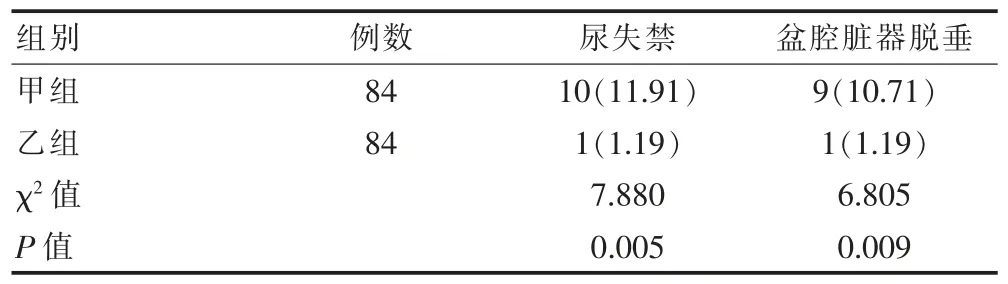

2.3 两组产妇并发症发生情况比较

乙组产妇尿失禁与盆腔脏器脱垂发生率均显著低于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 3。

表3 两组产妇并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨 论

产妇在妊娠过程中自身体质量与羊水不断增加,加之受分娩过程中阴道压力、难产与助产等因素的影响,均会对其盆底肌肉组织造成不同程度损伤,若未及时处理,将可能引发尿失禁、盆腔脏器脱垂等盆底功能障碍性疾病,严重影响产妇产后的生活质量[4-5]。为此,我国也逐渐加大了对女性产后盆底功能障碍性疾病的重视程度,并提出了相应的防治措施。目前,临床上女性产后盆底功能康复治疗主要以盆底肌肉训练为主[6],需要产妇长期坚持,短期见效慢,临床效果并不理想。

在该次研究中, 乙组产妇接受综合盆底康复训练,即首先予以产妇生物反馈电刺激治疗,结合每例产妇具体实际情况设置对应电刺激强度,从而更好地唤醒产妇受损肌纤维与神经,同时被动刺激其盆底肌收缩功能,以获得更为理想的康复效果。此外,乙组产妇还借助阴道哑铃进行盆底肌收缩练习。该研究结果显示,乙组产妇干预3 个月后盆底肌力与肌电位值均显著高于仅接受常规盆底康复干预的甲组产妇 (P<0.05),可见,乙组产妇产后盆底肌功能恢复效果更为理想。 有研究发现,女性盆底肌纤维收缩力能直接反映出其盆底肌肌力情况,而且其持续收缩时间与持续收缩压的强弱同其肌力强弱呈正相关[7]。 该次研究结果显示,干预后,乙组产妇盆底Ⅰ类肌纤维持续收缩时间与持续收缩压、Ⅱ类肌纤维收缩个数与快速收缩压均显著优于甲组(P<0.05)。 另外,压力性尿失禁与盆腔脏器脱垂是女性产后盆底功能障碍性疾病的主要类型,产妇盆底肌肌力越差,其尿失禁与盆腔脏器脱垂发生率也就越高[8-9]。 该次研究结果显示,乙组产妇尿失禁与盆腔脏器脱垂发生率均显著低于甲组(P<0.05)。 分析其原因为,乙组产妇经综合盆底康复训练后,其盆底肌肌力得到显著改善,故其尿失禁与盆腔脏器脱垂发生率均显著降低。

综上所述,针对临床分娩产妇,产后积极引导其开展综合盆底康复训练, 可显著改善产妇盆底肌功能,提高其盆底肌肌力,降低尿失禁与盆腔脏器脱垂等并发症发生率,整体效果显著,值得临床大力推广应用。