小学语文中高段革命题材课文教学策略

2021-08-09周玉尔

周玉尔

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出,教材要注意继承与弘扬中华民族优秀文化和革命传统,有助于增强学生的民族自尊心和爱国主义感情。“立德树人”是统编教材的核心理念。2021年,在中国共产党成立100周年之际,作为一线语文教师,我们该如何利用教材中的革命题材类课文讲好红色故事,如何在课堂中加强革命传统教育,让学生感受红色精神,进而把红色基因传承下去呢?笔者以小学语文中高段革命题材课文为例,谈谈这类课文的教学策略。

一、以多样化资源为纽带,丰盈认知

中国革命年代在学生眼里是一段遥远的历史,他们分不清长征、抗日战争、抗美援朝战争,不了解每个时期的背景和任务。在教学时,教师要充分利用图片、视频、文字等资源,合理布局,以丰盈学生的认知,让学生更好地理解文本内容。

(一)课前自主查找

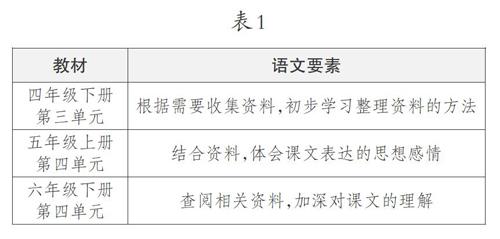

中高段学生已经具备一定独立查找资料的能力,统编教材也对学生的收集、整理能力提出了要求(如表1)。课前,教师可以布置收集资料的作业,要求学生收集与课文内容相关的资料,如作者、主人公生平、历史背景等,既让学生初步认识课文,又能锻炼他们收集资料的能力,一举两得。

(二)课堂精准“投喂”

教学统编语文教材六年级下册《十六年前的回忆》时,教师引导学生抓住神态、外貌描写感受人物宁死不屈的形象。教师通过图片出示国家博物馆的一级文物——李大钊赴难时的绞刑架——并补充文字资料(如图1),引导学生感受李大钊伟大的形象。在此基础上,教师再次补充资料(如图2),并质疑“如此有气节的史实,作者为什么不写入文章”,引导学生明白回忆性文章“亲见亲闻”的特点。

[李大釗于1927年4月6日被捕,4月28日被秘密绞杀,年仅38岁;

军阀张作霖许诺高官厚禄,他不动摇;

被施电椅、老虎凳等刑,他没有泄密。]

在上述教学环节中,教师结合教学重难点,适时补充相关资料,引导学生对文字背后写作秘密进行探寻,让学生从心底里对革命先烈产生崇高敬意。

(三)课后延伸

课后,教师要鼓励学生结合课文内容拓展阅读,如人物传记、回忆录、伟人诗词;可以组织学生观看红色电影,如《地道战》《小英雄雨来》;可以开展语文实践、主题班会;可以邀请老兵讲红色故事;可以组织学生参观革命烈士纪念馆;还可以设计《革命烈士档案卡》,让学生以趣味性的方式展示自己的收集成果,通过丰富多彩的活动丰富学生认知。

二、紧扣语文要素,挖掘语用点

在教学革命题材课文时,教师首先要从文化的视角去审视课文,读懂基于革命文化背景下的人与事;其次要从语文的角度去寻找语文要素和人文主题的结合点,并借助语文要素理解人文主题,达到文道统一。

(一)补充人物心理,揣摩体验

在语文教学中,教师要通过对言语内容的把握,品味言语形式的妙处,引导学生获得言语形式运用的规律、技巧及言语表达能力。

统编语文教材五年级下册第四单元阅读要素是通过课文中的动作、语言、神态的描写,体会人物的内心。在教学《青山处处埋忠骨》时,如何让学生体会毛主席在接到岸英牺牲的电报时内心的震惊和悲痛呢?学生能够抓住毛主席的动作、神态描写感受毛主席的心情,但教学不应止于此。我们可以将目光聚焦于毛主席的回忆部分,通过补充心理活动,让学生在不断的反问中感受毛主席对长子牺牲的震惊和对长子的无限眷恋,从而理解毛主席作为一位普通父亲的深情。

(二)以读入境,感悟文字

朗读是最重要的、最经常的阅读训练,是理解课文的重要方式。在语文教学中,教师要引导学生在读中理解,在读中感悟。教学《青山处处埋忠骨》时,教师聚焦两个反问句“哪个战士的血肉之躯不是父母所生”“不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗”,通过齐读、男生合作读、师生合作读等形式,反复朗读,让学生理解两句反问句表达的意思。教师继续提问“此时毛主席想到的是谁”。学生回答:此时,他想到了每一个战士,牺牲的志愿军烈士们。他们为国捐躯,岸英只是其中的一员。为了国家,为了民族,他们抛头颅、洒热血,他们就是民族的英雄。无数的革命先辈们,为了国家,为了民族的解放,他们奉献出了自己的青春与生命。我们今天的幸福生活正是无数的革命先辈们铸就的,我们不能忘记他们。

教师并没有通过解释诗句的意思让学生理解,而是通过反复的读,让学生在读中理解反问句,读懂诗句的含义。

(三)借助图表,提高概括能力

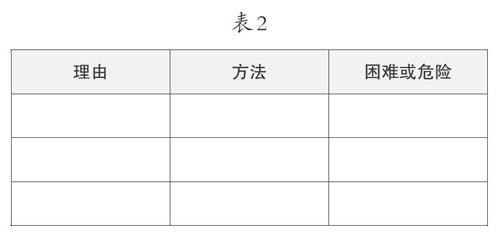

概括能力是第二、三学段重点训练的语文能力。四年级上册第七单元阅读要素是关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。《梅兰芳蓄须》是这一单元的略读课文。教学时,我们可以围绕课前的略读提示展开:梅兰芳先生为什么蓄须?他用了哪些办法拒绝为日本人演戏?他又会经历哪些危险和困难呢?通过四人小组合作完成表2。接着,教师引导学生在交流中对比,用精准的语言概括。然后,教师引导学生横着看表格,每一行是一个事件,三个事件串起来就可以概括课文的主要内容;竖着看,日本人的要求越来越野蛮,梅兰芳的拒绝方式也越来越极端,而他面临的危险也在不断升级,从而感受梅兰芳先生的民族气节和爱国情怀;整体看表格,三个事件前后关联,逐层递进。

三、以情传情,促进成长

(一)巧妙改编,读进内心

统编小学语文教材革命题材文本,主要通过描写革命战争期间的感人革命故事来塑造人物形象,弘扬革命精神。教师要充分研究教材,创设情境,引领学生走进故事。教学中,教师要注重学生的情感体验和感受,通过关键的语言点引导学生展开联想和想象,让学生在角色体验中,走进文本,读进内心。

统编语文教材四年级下册的《小英雄雨来》(节选)语言朴实活泼,学生容易理解。在教学过程中,教师聚焦第四部分,对教材进行改编,将这一部分分成三个回合(如表3),采用课本剧的形式,让学生在角色扮演的情境中感人物所感,体会人物的内心。在表演后,教师通过采访“最后一句你为什么要轻轻柔柔地读”,引导学生感受雨来假装无辜、害怕的机智;“鬼子掏出金戒指时,你作为雨来,心里会怎么想”,让学生在角色体验中感受雨来的坚定。教师重点聚焦第三回合,补充人物的语言,让学生在激烈的对话中感受雨来的坚定和勇敢。

(二)以生活体验为纽带,感同身受

著名教育家杜威先生说过,教学必须从学习者已有的经验开始。在课堂中,教师引导学生联系自己的生活经验思考:如果是你,你会怎么想?你会怎么做?教师要善于联系生活情景,唤醒学生的生活体验。

在学习统编语文教材五年级下册《军神》的“手术中”片段时,学生能抓住动作、语言、神态描写感受刘伯承的顽强意志。刘伯承不打麻药进行手术,但在日常生活中,学生没有这样的体验,他们真的感同身受吗?答案是否定的。教师应调动学生的生活经验,让学生在对比中感受。

教师可以联系学生生活中受伤的经历,对比自己和刘伯承的处理方式,结合古代的“刮骨疗毒”,理解“摘眼剜肉”的意思;引导学生想象“在没有麻醉剂的情况下手术,刘伯承该有多痛”,让刘伯承的“军神”形象更加丰满。

(三)换境移情,情感共鸣

在语文教学中,教师要通过换境移情,引导学生产生情感共鸣,让学生在更深刻的情感体验中理解文本,提升教学效果。教学革命题材的课文时,在挖掘主人公高尚情操的基础上,我们不能止步不前,而应由个像及群像,挖掘文章的立意。

以下是《军神》教学片段:

师:从“初识”刘伯承,到“再识”“终识”刘伯承,由外到内,由表及里,沃克医生终于发现他不是一个普通人,他是一位军人;他不只是一位军人,更是一位军神。

师(介绍刘伯承):1926年,他正式加入中国共产党,新中国成立后,成为中华人民共和国元帅,是中国人民解放军缔造者之一。

师:军人出军神,军神铸军魂。同学们,今年是中国共产党建党100周年。在这100年中,我党不断涌现一批又一批的英雄儿女。(图片出示开国英雄们)他们不畏狂风暴雨,他们穿越血雨腥风,生死之间,他们毫不畏惧;民族大义,他们共同担当。让我们向他们致敬!(学生再次齐读句子)

师:有了他们,才有了新中国;有了他们,才有了美好的新时代。我号召,全体起立,少先队员行队礼。让我们再一次向英雄们致敬。(学生再读句子)

综上所述,对于革命题材的课文,教师要钻研文本,精心设计教案,在聚焦语文要素的同时,凸显人文主题,传承革命文化,落实“立德树人”的理念。

(作者单位:浙江师范大学附属慈溪实验学校)