腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合对胆总管结石患者应激反应、胃肠功能及并发症的影响

2021-08-06汪浩

汪浩

(六安市第二人民医院肝胆外科,安徽六安237000)

胆总管结石是肝胆外科常见疾病,多发生于胆总管下段。有相关研究[1]发现,胆囊结石中,约10%~18%的患者伴有胆总管结石。患者早期症状较为隐匿,若未及时治疗,病情恶化可导致急性胆管炎、梗阻性黄疸甚至死亡,严重威胁患者的生命健康[2]。近年来,腹腔镜胆总管探查取石术在临床上获得广泛应用,是治疗胆总管结石的主要方法[3]。常规胆总管探查取石术后T管引流易导致患者电解质、消化液及消化酶大量流失,同时置管时间过长易增加胆道感染的发生风险,降低胆总管结石患者的生活质量[4]。对于胆总管探查取石术后是留置T管还是进行一期缝合一直备受争议[5]。为了解腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合对胆总管结石患者应激反应、胃肠功能及并发症的影响,本研究回顾性分析在本院接受腹腔镜胆总管探查取石术的胆总管结石患者的临床资料,并依据胆总管缝合方式不同进行分组,探讨腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合对胆总管结石患者应激反应、胃肠功能及并发症的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2017年6月-2019年6月在本院接受腹腔镜胆总管探查取石术的胆总管结石患者的临床资料,共70 例,依据胆总管缝合方式不同分为A 组(胆总管探查取石术后一期缝合)39 例和B 组(胆总管探查取石术后T 管引流)31 例。A 组中,男21例,女18 例;年龄36~62 岁,平均(48.76±5.63)岁;单纯胆总管结石患者11 例,胆总管结石伴胆囊结石患者28 例;胆总管结石数量1~4 枚,平均(2.13±0.26) 枚;结石直径为3~15 mm,平均(6.46±0.87)mm,胆总管直径0.55~0.85 cm,平均(0.73±0.18)cm;B 组中,男18 例,女13 例;年龄35~62 岁,平均(48.56±5.49)岁;单纯胆总管结石患者7例,胆总管结石伴胆囊结石患者24例;胆总管结石数量1~5枚,平均(2.18±0.24)枚;结石直径为3~14 mm,平均(6.39±0.86)mm,胆总管直径0.53~0.91 cm,平均(0.76±0.21)cm。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究通过医院伦理委员会审批。

纳入标准:经腹部超声、CT、磁共振胆胰管造影证实存在胆总管结石者;可耐受腹腔镜手术者;患者均知情同意且临床资料完整者。

排除标准:急性胆管水肿、胆管炎、急性胰腺炎者;近期有腹部手术史者;转开腹手术者;凝血功能障碍者;胆总管狭窄畸形者;伴有肝内胆管结石且采用胆道镜不能取出者;胆道有恶性肿瘤者;十二指肠大乳头有明显水肿者。

1.2 方法

两组患者均接受腹腔镜下胆总管探查取石术。全身麻醉,体位摆放均为头高足低位。四孔法建立气腹(压力10~14 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa),并行腹腔镜手术。于脐下缘1 cm、剑突下5 cm 偏右1 cm 处分别置入10 mm Trocar,于腋前线肋下及右锁骨中线下2 cm 处分别置入5 mm Trocar,游离胆囊三角,然后分离暴露胆囊管胆总管交汇处,钛夹夹闭胆囊管远端。自胆囊管前壁距汇入部10 mm 处剪开合适大小,扩张胆囊管并放置胆道镜,经胆囊管进入胆总管后缓慢注水,探查胆总管并取石,取石结束后确认胆总管下段注水通畅,无结石残留。最后退出胆道镜,离断胆囊管,顺行切除胆囊。A 组患者行一期缝合,用4-0 可吸收线间断或连续缝合切口。B 组则行T 管引流,于胆总管切口处置入合适T管,用4-0 可吸收线间断封闭胆总管前壁与胆总管切口,将T 管末端拉出并放置体外,注入生理盐水,观察胆总管切口关闭是否严密,然后清理、冲洗腹腔,在胆囊窝置入引流管,从戳孔引出体外,缝合手术伤口。

1.3 观察指标

1.3.1 血清应激反应指标于术前(T1)、术后3 d(T2)及术后1 周(T3),分别采集两组患者空腹静脉血5 mL,分离血清,用放射免疫法检测肾上腺素(adrenaline,A)、促肾上腺皮质激素(adrenocorticotropic hormone,ACTH)及皮质醇(cortisol,COR)水平。

1.3.2 胃肠功能恢复指标记录并统计两组患者术后排气时间及排便时间。

1.3.3 并发症发生率统计两组患者术后胆漏、胃肠功能紊乱(胃肠功能紊乱的表现包括:腹胀、腹痛、便秘、腹泻、恶心呕吐等;胃肠功能紊乱定义:胃肠运动与分泌机能失调,但无器质性病理改变,无其他系统疾病引起的胃肠道功能障碍)、胆道感染、腹腔感染、肺部感染、结石残留及黄疸的发生情况,计算并发症发生率。并发症发生率=并发症发生例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0 统计软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,重复测量资料比较采用重复测量方差分析,每两样本比较以LSD-t检验。χ2检验若理论频数为1~5 则需校正χ2值,若理论频数<1 需采用Fisher's 精确检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术后血清应激反应指标比较

两组患者A、ACTH 及COR 水平组间、时间、交互作用比较,差异均有统计学意义(P<0.05);两组患者T2时刻A、ACTH 及COR 水平均高于T1时刻(P<0.05),B组T3时刻A、ACTH及COR水平均高于T1时刻(P<0.05);两组患者T3时刻A、ACTH 及COR水平均低于T2时刻(P<0.05);A组T2和T3时刻A、ACTH 及COR 水平均低于B 组(P<0.05)。见附图。

附图 两组患者不同时刻血清A、ACTH和COR水平比较Attached fig.Comparison of serum A,ACTH and COR levels at different time points between the two groups

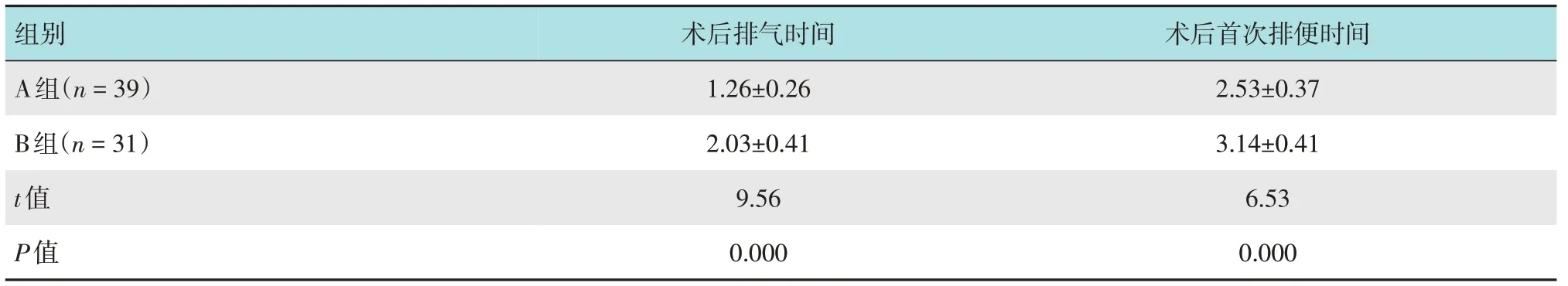

2.2 两组患者术后胃肠功能恢复指标比较

A组术后排气时间及术后首次排便时间明显早于B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者术后胃肠功能恢复指标比较 (d,±s)Table 1 Comparison of gastrointestinal function recovery indexes between the two groups (d,±s)

表1 两组患者术后胃肠功能恢复指标比较 (d,±s)Table 1 Comparison of gastrointestinal function recovery indexes between the two groups (d,±s)

组别A组(n=39)术后排气时间1.26±0.26术后首次排便时间2.53±0.37 B组(n=31)t值P值2.03±0.41 9.56 0.000 3.14±0.41 6.53 0.000

2.3 两组患者术后并发症发生率比较

A组术后并发症总发生率明显低于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者术后并发症发生率比较 例(%)Table 2 Comparison of postoperative complications between the two groups n(%)

3 讨论

胆总管结石多由胆囊结石随胆汁进入胆总管滞留所引起,具有易复发、易癌变及病程较长等特点[6],其发病原因主要与胆汁淤积、机体代谢失常和胆系感染等因素有关,手术治疗是首要的治疗方法[7]。腹腔镜胆总管切开取石术集合了内镜诊治技术与现代外科技术,将T管引流作为腹腔镜胆总管切开取石术的常规处理方法,能够使胆汁经引流管进入肠道或分流至体外,保证胆总管缝合处不受过高压力而造成胆汁外溢,便于观察手术效果、引流胆汁、支撑胆管及胆道减压,防止胆道狭窄和梗阻等[8]。但T 管引流降低了“微创”的优越性,可能会发生粘连性肠梗阻、胆道感染、T 管压迫致管壁缺血、胆漏和电解质紊乱等,术后并发症较高。此外,留置T 管或T 管意外脱落,均会增加患者身体痛苦和心理压力[9]。因此,寻求更加安全可靠的治疗方法,对于胆总管结石患者具有十分重要的意义。

本研究中,两组患者A、ACTH 及COR 水平均先升高后下降,但A组变化幅度均小于B组,提示:腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合能够明显减轻患者的应激反应。任何手术都会存在应激反应,但过度的应激反应不仅会抑制机体免疫、影响肠胃功能,也不利于术后恢复[10]。A、COR 及ACTH 均为评估机体应激反应的敏感性指标[11]。相关研究[12]表明,胆总管探查取石术后一期缝合,能够缩短手术时间,减轻患者应激反应,与本研究结果一致,说明:一期缝合能够有效减轻患者应激反应,效果明显优于常规T 管引流。而本研究中,患者术前、术后3 d的COR水平与唐炳林[13]报道中术前、术后1 d 的COR 水平不同,可能与纳入研究对象的年龄范围及部分患者未合并胆囊结石有关。本研究中的应激反应指标变化与张永国[14]的报道一致,且变化范围也相符,表明手术确实可导致创伤应激反应,而相较于传统术式,腹腔镜微创术式则可减小应激反应指标的变化幅度。

本研究显示,A组术后排气时间及术后首次排便时间均早于B组,提示:腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合能够调节患者胃肠功能,促进患者恢复。腹部手术患者因麻醉、手术创伤、牵拉等刺激常会导致胃肠功能紊乱,主要表现为肠蠕动消失、术后排气和排便功能障碍等,早期促进患者胃肠功能恢复有利于促进患者术后恢复。胆总管探查取石术后一期缝合相比留置T管,能够有效缓解患者的应激反应,有利于患者术后排气,进而可明显缩短术后排气时间、进食时间及术后首次排便时间。与放置T管引流相比,一期缝合手术时间相对较短,且能够避免因留置T管导致的胆囊黏膜损伤,同时一期缝合也可缓解患者的应激反应,这可能是A组排气时间及术后首次排便时间均早于B组的主要原因。本研究还发现,两组患者胆漏、胃肠功能紊乱、感染和黄疸等并发症发生率相似,但A 组术后总并发症发生率明显低于B 组,提示:腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合能够降低患者术后并发症发生率。本研究与谢伟选等[15]的报道存在差异,其报道一期缝合术后胆漏发生率明显高于T管引流,但本研究中两组胆漏发生率差异无统计学意义。既往研究[16-17]也报道,胆漏是腹腔镜胆总管探查取石术后的主要并发症,胆总管探查取石术后留置T管的主要作用也是为了防止胆漏发生,但迷走胆管、胆囊床肝面及胆管缝合处等,均与胆漏的发生紧密相关。周海华等[18]研究表明,若腹腔引流无误,患者胃肠功能恢复后,引流液会迅速减少或消失,一期缝合并不会引起胆漏,且一期缝合术后并发症发生率较低,本研究结果与上述报道一致,进一步肯定了一期缝合的有效性及安全性。一期缝合术中需注意的事项:①取石动作要尽可能轻柔,避免结石碎裂或损伤胆管;②胆总管切口需偏向胆管下端,以便清除结石;③必要时可加缝针,但不可缝合过密。一期缝合对患者虽有较大的益处,但仍不能完全替代T 管引流,依据临床经验,在有胆管水肿、急性胆管炎症、残余结石难以彻底清除等情况下,还需考虑放置T管进行引流。因此,在临床中需严格把握一期缝合手术的适应证。

本研究样本数量相对较少,可能造成结果出现偏倚,一期缝合、T管引流的作用仍需扩大样本量进一步探讨。

综上所述,腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合可有效缓解患者术后应激反应、有助于促进胃肠功能恢复,并可降低术后并发症发生率,值得在临床上推广应用。