老年冠心病病人PCI围术期应用比伐芦定对凝血功能及血清炎性因子的影响

2021-08-05李刚

李 刚

老年冠心病病人PCI围术期应用比伐芦定对凝血功能及血清炎性因子的影响

李 刚

摘要:目的观察围术期应用比伐芦定对老年冠心病经皮冠状动脉介入治疗(PCI)病人凝血功能及血清炎性因子的影响。方法将2017年2月—2018年2月于我院接受PCI治疗的94例老年冠心病病人分为对照组与研究组,每组47例。对照组围术期应用普通肝素联合替罗非班治疗,研究组围术期应用比伐芦定治疗。比较两组凝血功能、血小板最大聚集率(MPAR)、肾功能、微循环功能、炎性因子水平,并统计心血管不良事件发生情况。结果治疗后对照组凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)、MPAR明显高于研究组(P<0.05),凝血酶时间(TT)明显低于研究组(P<0.05);治疗后两组超敏C反应蛋白(hs-CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)与白细胞介素6(IL-6)水平均明显升高(P<0.05),且对照组明显高于研究组(P<0.05);治疗后对照组血肌酐(Scr)、24 h尿蛋白量(24 h UP)、血尿素氮(BUN)均明显升高(P<0.05),研究组Scr、BUN明显降低(P<0.05),24 h UP明显升高(P<0.05),且研究组Scr、BUN、24 h UP均低于对照组(P<0.05);治疗后两组微循环抵抗指数(IMR)与冠状动脉血流储备(CFR)明显升高(P<0.05),且对照组IMR明显高于研究组(P<0.05),CFR明显低于研究组(P<0.05)。对照组心血管不良事件发生率为25.53%,明显高于研究组的8.51%(P<0.05)。结论围术期应用比伐芦定有助于改善老年冠心病PCI治疗病人凝血功能与微循环功能,控制MPAR与炎性因子水平,保护肾功能,降低心血管不良事件发生率。

关键词:冠心病;经皮冠状动脉介入治疗;围术期;比伐芦定;凝血功能;肾功能;炎性因子

基金项目张家口市科学技术和地震局项目(No.163699-5-2)

作者单位:北京大学第三医院崇礼院区(河北张家口 076350),E-mail:yaoyan7691@163.com

引用信息李刚.老年冠心病病人PCI围术期应用比伐芦定对凝血功能及血清炎性因子的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2021,19(14):2385-2388.

doi:10.12102/j.issn.1672-1349.2021.14.019

随着经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)技术的发展,其在临床备受关注,且取得较为理想的临床疗效。而围术期药物治疗直接关系治疗成败,故选择何种药物治疗是当前的关键问题[1]。比伐芦定作为一种直接凝血酶抑制剂,特异性较强,其抗凝效果可直接预测,而且在用药过程中不会影响病人机体血小板变化,出血风险极低[2]。本研究探讨比伐芦定应用于老年冠心病PCI治疗围术期病人的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

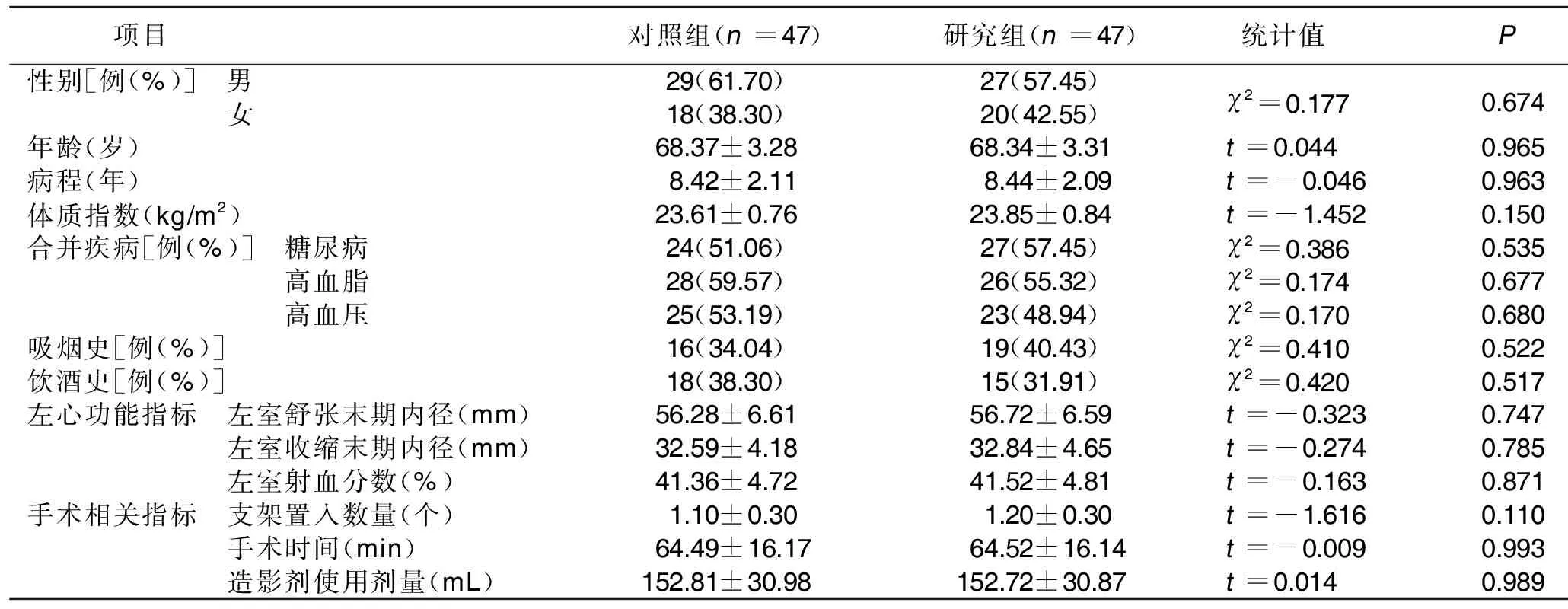

1.1 临床资料 选取2017年2月—2018年2月于本院接受PCI治疗的94例老年冠心病病人,分为两组,每组47例。对照组围术期应用普通肝素联合替罗非班治疗,研究组围术期应用比伐芦定治疗。纳入标准:①符合冠心病诊断标准[3],且经冠状动脉造影证实;②年龄>60岁;③符合PCI指证[4]。排除标准:①肝功能、肾功能不全;②伴随血液系统疾病,或存在明显凝血功能障碍;③过敏体质病人;④伴有恶性肿瘤。两组性别、年龄、病程、体质指数、合并疾病、吸烟史、饮酒史、左心功能指标及手术相关指标等临床资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。本研究经我院伦理委员会批准,且病人及家属均签署知情同意书。

表1 两组临床资料比较

1.2 治疗方法 PCI术前病人均给予负荷剂量的阿司匹林、氯吡格雷,给药方案:①阿司匹林(生产厂家:石药集团欧意药业有限公司,批号:20161125),口服,75 mg/d,每日1次,共5 d;②氯吡格雷(生产厂家:乐普药业股份有限公司,批号:20161009,规格:75 mg),口服,300 mg/d(初次给药剂量),75 mg/d(第2次起给药剂量),每日1次,共5 d。同时根据其他病情对症用药。对照组在围术期应用普通肝素联合替罗非班(生产厂家:海南双成药业股份有限公司,批号:20160822,规格:250 mg)治疗,用药方案:术前先给予肝素治疗,行静脉注射,给药剂量60 U/kg,并联合替罗非班给药,以10 μg/kg静脉推注,给药速度为0.15 μg/(kg·min),持续18~36 h静脉泵入,如果病人活化凝血时间不足225 s,应继续给予肝素治疗直至达标。

研究组在围术期应用比伐芦定治疗,用药方案:术前给药起始剂量为0.75 mg/kg,静脉推注,之后行静脉泵入,给药速度为1.75 mg/(kg·h),直至手术结束,维持时间0.5 ~4 h,如果病人活化凝血时间不足225 s,则应继续给予比伐芦定治疗,给药剂量为0.30 mg/kg。手术结束后,若病人血栓负荷较重,则可继续用药,给药速度控制在0.2 mg/(kg·h),静脉泵入,持续20 h。

1.3 观察指标

1.3.1 凝血功能与血小板最大聚集率(maximum platelet aggregation rate,MPAR) 于治疗前(入院后)、治疗后(治疗后7 d)采用凝血功能检测仪测定MPAR、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶时间(thrombin time,TT)、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)等凝血功能指标。

1.3.2 炎性因子水平 于治疗前(入院后)、治疗后(治疗后7 d)采用免疫增强比浊法测定超敏C反应蛋白(hypersensitive C-reactive protein,hs-CRP)水平,采用酶联免疫吸附试验方法测定肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)水平。

1.3.3 肾功能 治疗前(入院后)、治疗后(治疗后7 d)采用全自动生化分析仪测定血肌酐(serum creatinine,Scr)、24 h尿蛋白量(24 h urine protein,24 h UP)、血尿素氮(blood urea nitrogen,BUN)。

1.3.4 微循环功能 治疗前(入院后)、治疗后(治疗后7 d)利用多普勒超声检测微循环抵抗指数(index of microcirculation resistance,IMR)与冠状动脉血流储备(coronary flow reserve,CFR)。

1.3.5 心血管不良事件发生情况 随访12个月,观察并记录两组支架内形成血栓、心绞痛、再发心肌梗死等心血管不良事件发生情况。支架内形成血栓:冠状动脉造影显示支架部位出现血栓;心绞痛:因心脏缺血进而发射到身体表面,由此所出现的疼痛感,多为阵发性、压榨性疼痛,疼痛部位主要在胸骨后部,疼痛每次持续3~5 min;再发心肌梗死:再发胸痛或伴随临床症状严重程度加重,心电图结果提示再次出现ST段抬高或R波丢失或Q波进展,血清心肌酶学标志物测定结果提示再次升高。

2 结 果

2.1 两组凝血功能、MPAR比较 治疗前两组凝血功能各项指标与MPAR比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后对照组PT、APTT、FIB、MPAR明显高于研究组(P<0.05),TT明显低于研究组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组凝血功能与MPAR比较(±s)

2.2 两组炎性因子水平比较 治疗前,两组hs-CRP、TNF-α、IL-6水平比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组hs-CRP、TNF-α、IL-6水平均较治疗前升高(P<0.05),且对照组明显高于研究组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组炎性因子水平比较 (±s)

与本组治疗前比较,①P<0.05。

2.3 两组肾功能指标比较 治疗前,两组肾功能相关指标比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,对照组Scr、24 h UP、BUN均明显升高(P<0.05),研究组SCr、BUN明显降低(P<0.05),24 h UP明显升高(P<0.05)。治疗后研究组Scr、24 h UP、BUN均低于对照组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组肾功能指标比较(±s)

与本组治疗前比较,①P<0.05。

2.4 两组微循环功能指标比较 治疗前,两组微循环功能指标比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组IMR明显低于对照组(P<0.05),CFR明显高于对照组(P<0.05)。详见表5。

表5 两组微循环功能指标比较(±s)

2.5 心血管不良事件发生情况比较 对照组心绞痛6例,支架内形成血栓3例,再发心肌梗死3例,心血管不良事件发生率为25.53%;研究组心绞痛3例,支架内形成血栓1例,心血管不良事件发生率为8.51%;两组不良事件发生率比较差异有统计学意义(χ2=6.871,P=0.009)。

3 讨 论

PCI是当前治疗冠心病的最佳手段,同时为保证PCI治疗效果,促使病人获得最大程度治疗效果,围术期的药物治疗显得尤为必要[5]。凝血功能检查通常选取PT、APTT、TT、FIB,其中PT异常提示机体可能发生血栓栓塞或出血情况;FIB异常则会在一定程度上改变机体血小板聚集情况,影响内皮细胞功能并致其受损;APTT与TT经临床证实可以用于监控肝素治疗[6-7]。MPAR是目前临床反映机体血小板功能的常用指标,且该指标最为可靠,若其测定结果明显高于正常值,则意味着血小板聚集情况十分明显,提示发生血栓可能性偏高[8-9]。临床研究证实,PCI治疗可诱导机体发生炎症反应[10]。hs-CRP、TNF-α、IL-6均为反映机体炎症反应程度的可靠指标,有研究显示若hs-CRP、TNF-α、IL-6水平过高,甚至会促进机体形成血栓[11-12]。多数情况下,PCI治疗均会对病人肾功能产生影响,Scr、24 h UP、BUN作为肾功能监测常用指标,通过观察Scr、BUN水平变化有助于判断肾小球滤过功能情况,而24 h UP是目前临床公认能够最为准确反映尿蛋白水平的指标,联合Scr、24 h UP、BUN 3项指标检测对病人肾功能的判断、预测预后意义重大[13-14]。IMR是反映机体微动脉及微静脉之间血液循环阻力情况的良好指标,IMR越低,代表机体微循环功能越佳,而CFR越高则机体微循环功能越好[15-16]。

比伐芦定是一种将多种氨基酸残基经由人工合成的特异性凝血酶抑制剂,起效迅速且作用时间非常短暂,抗凝效果更为显著。尤其是应用于老年冠心病PCI治疗中,对降低出血风险以及其他多种不良事件发生等方面均具有积极影响[17-18]。本研究结果显示,治疗后对照组PT、APTT、FIB、MPAR明显高于研究组,TT明显低于研究组,提示围术期应用比伐芦定对改善老年冠心病PCI治疗病人凝血功能、控制MPAR方面更为可靠。治疗后两组hs-CRP、TNF-α、IL-6水平均明显升高,且研究组明显低于对照组,提示围术期应用比伐芦定可更好地控制炎症反应,降低手术应激反应。治疗后对照组Scr、24 h UP、BUN水平均明显升高,研究组Scr、BUN水平明显降低,研究组24 h UP明显升高,研究组Scr、24 h UP、BUN水平均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),提示围术期应用比伐芦定有利于保护病人肾功能。治疗后两组IMR与CFR明显升高,且对照组IMR明显高于研究组,CFR明显低于研究组,提示围术期应用比伐芦定可避免对病人微循环功能造成严重损伤。研究组心血管不良事件发生率明显低于对照组,提示围术期应用比伐芦定更为安全可靠,可明显降低心血管不良事件发生率。

综上所述,围术期应用比伐芦定可改善老年冠心病PCI治疗病人凝血功能与微循环功能,较好地控制MPAR与炎性因子水平,保护肾功能,降低心血管不良事件发生率。本研究受样本量制约与时间限制,会对结果产生一定影响,后期仍需进一步扩大样本量,延长时间进行深入研究。

(收稿日期:2020-04-09)

(本文编辑 王丽)