冲击性煤与瓦斯突出危险宏观评价及应用

2021-08-04孙炳兴

孙炳兴

(1.中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆 400037; 2.瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆 400037)

在我国约有30%以上的矿井有煤岩瓦斯动力灾害危险(如冲击地压、煤与瓦斯突出等),而煤岩瓦斯动力灾害会破坏矿井生产系统,造成人员伤亡,严重制约着煤矿安全和高效生产[1]。国内外学者对各类煤岩瓦斯动力灾害进行了大量研究,对其灾害发生机理有了基本的认识,对其预测与防治已形成了一些基本方法和技术,有效地指导了煤矿的安全生产。近年来,我国煤矿开采深度以平均每年12 m的速度递增,煤矿进入深部开采后,地应力、煤层瓦斯含量增大,冲击地压、煤与瓦斯突出(以下简称突出)等煤岩瓦斯动力灾害更加严重,并表现出更为复杂的灾害特征[2-3]。

对冲击性突出机理相关研究得到,冲击性突出也是地应力、瓦斯、煤体物理力学性质综合作用的结果;在地应力越大、瓦斯压力越高、煤体强度越低的区域,冲击性突出危险性就越大[4]。近几年,在平煤矿区十矿、平禹四矿、方山矿、阜新矿区五龙矿、王营矿、抚顺老虎台矿等矿区,都发生了同时存在冲击地压和突出特征的煤岩瓦斯复合动力灾害,均属于以地应力为主导、瓦斯影响下的冲击地压和突出互为诱因的复合动力灾害事故[5-7]。因此,在煤矿井下采掘过程中,根据引起冲击性突出危险的主要因素,在具体区域和开采条件下,对冲击性突出进行宏观评价及分级,是防治冲击性突出灾害重要的基础工作和技术依据。

本文针对试验矿井突出煤层地质构造异常区煤层特点,根据煤岩结构、地质构造、覆岩结构、煤柱、瓦斯赋存条件和开采条件等因素,针对每个因素采用不同的评价方法划定危险区域,最后根据多因素耦合原理,划定不同的危险区域和危险程度,为事先采取针对性的防治措施提供依据。

1 冲击性突出危险性宏观评价方法

冲击性突出是地应力、瓦斯、煤体本身物理力学性质三者综合作用的结果,而这3类因素又有各自的影响单因素[8]。首先,针对具体工作面的开采深度、煤岩结构、地质构造、覆岩空间结构、瓦斯赋存条件以及采动边界等因素,采用矿山压力与岩层控制理论、工程类比等方法进行单因素评价,确定出单因素影响形成的危险区域。然后,采用二级模糊综合评价法建立数学模型,构造判断矩阵,进行特征向量和最大特征值的计算,并进行一致性检验,其中二级模糊综合评价的单因素评价矩阵为一级模糊综合评价矩阵,采用层次分析法确定模型各级评价因素指标的权重。通过计算分析,对可能受多个单因素影响的冲击性突出危险区域的危险性系数做出评价。冲击性突出危险性系数越高,则其危险程度就越大。对危险性系数计算结果分级,确定不同危险程度为轻度危险区、中度危险区和高度危险区。

由于冲击性突出的复杂性,一般经验公式一些基本参数的取值多根据专家评分法确定,在个别的特殊矿山条件下,应根据实际情况重新构造判断矩阵并进行一致性检验,确定冲击性突出危险性层次分析—模糊综合评价模型数学关系式。

2 冲击性突出危险性评价层次结构模型

依据冲击性突出的主要影响因素,建立冲击性突出的层次分析—模糊综合评价模型[9-10],主要影响因素分为地应力、瓦斯、煤体物理力学性质共3类,每一类因素又包含若干个单因素。①地应力类因素(M1):开采深度、煤岩结构、地质构造、覆岩空间结构、煤柱因素。②瓦斯类因素(M2):瓦斯含量、瓦斯压力。③煤体物理力学类因素(M3):煤的破坏类型、煤的坚固性系数、煤的瓦斯放散初速度、煤的透气性系数。

冲击性煤与瓦斯突出的层次分析—模糊综合评价模型如图1所示。第1层是目标层,即冲击性突出系数;第2层是准则层,即地应力、瓦斯、煤体物理力学性质;第3层是指标层,即准则层下的评价因子。根据层次分析法确定模型各级评价因素指标的权重,计算冲击性突出危险性系数(用G表示),确定危险程度。

图1 冲击性煤与瓦斯突出的层次分析—模糊综合评价模型

2.1 冲击性突出危险性系数临界指标

采用模糊综合评价法和层次分析法建立影响冲击性突出的综合因素与危险程度的关系,得出冲击性突出危险性系数G,其临界值见表1。

表1 冲击性突出危险性指数与危险程度对照

2.2 判断矩阵的建立及影响因素权重确定

根据图1确定一级、二级影响因素判断矩阵。

2.2.1 建立一级影响因素判断矩阵

(1)地应力类因素。建立地应力的因素集:开采深度、煤岩结构、地质构造、覆岩空间结构、煤柱因素。因此,因素集M1={m11,m12,…,m15}。确定单因素权重度:建立影响因素判断矩阵,采用专家评议法得出其判断值,见表2。

表2 地应力影响因素的判断矩阵

因此,判断矩阵B1为:

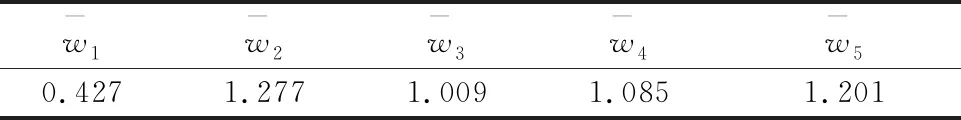

表3 地应力影响因素的特征向量值

表4 地应力影响因素的权重度

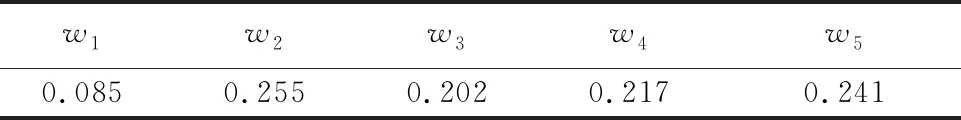

对判断矩阵B1的一致性进行检验,判断矩阵的随机一次性比例:CR=0.065<0.1,一致性检验通过。因此,判断矩阵B1的特征向量即各影响因素权重度为w=[0.085 0.255 0.202 0.217 0.241]T。

采用同样的方法,可得瓦斯、煤体本身物理力学性质2个一级影响因素的判断矩阵的特征向量即各因素影响权重值。

2.2.2 建立二级影响因素判断矩阵

2.3 冲击性突出危险性模糊综合评价

地应力的5个影响因素开采深度、煤岩结构、地质构造、覆岩空间结构、煤柱因素的权重值分别为0.085、0.255、0.202、0.217、0.241,再由分别确定影响因素评价隶属度,分别对应标记为r11、r12、r13、r14、r15。由此得地应力对冲击性突出危险性的隶属度R1,即:

R1=0.085r11+0.255r12+0.202r13+0.217r14+0.241r15

(1)

同理可得瓦斯、煤体本身物理力学性质2个二级影响因素对冲击性突出危险性的隶属度,分别用R2、R3表示。

R2=0.667r21+0.333r22

(2)

式中,r21、r22分别为瓦斯的2个影响因素(瓦斯含量、瓦斯压力)的评价隶属度值。

R3=0.237r31+0.408r32+0.237r33+0.118r34

(3)

式中,r31、r32、r33、r34分别为煤体本身物理力学性质影响因素(煤的破坏类型、煤的坚固性系数、煤的瓦斯放散初速度、煤的透气性)的评价隶属度值。

如果教师在课堂教学中不对统计思想讲解透彻,就会给学生理解统计方法和学习统计原理带来很大的困难。教师应该对一种方法的“统计思想”有深刻的理解,才能够在教学中运用自如,而不至于在方法的“汪洋”中迷失方向,也只有如此,才能让学生在统计学的课堂中抓住统计方法的灵魂。例如,在上述的方差分析中,理解了方差分析的“统计思想”就是“分解变异”时,就掌握了方差分析方法的精髓。适用于方差分析的实际问题可能千变万化,但万变不离其宗,只要我们牢牢掌握了该方法的统计思想,问题就可迎刃而解。

2.3.2 二级模糊综合评价

采用同样的方法,根据各二级因素集的隶属度以及各二级影响因素集的权重度值,可得综合影响因素G值即冲击性突出危险性系数为:

G=0.540R1+0.297R2+0.163R3

(4)

最后通过对比表1确定某一区域的危险程度。

3 冲击性突出危险性评价应用

3.1 工作面概况

试验工作面开采煤厚3.0~6.6 m,平均厚度为5.63 m,倾角平均8°。工作面走向长度2 090 m,倾向长度为200 m,平均埋深500 m。煤层瓦斯含量11.22 m3/t,瓦斯压力0.40 MPa,孔隙率3.01%,透气性系数0.175 m2/(MPa2·d),瓦斯治理主要采用采前预抽和边采边抽的方式。采用走向长壁一次采全高综合机械化采煤方法,全部垮落法控制顶板。工作面区域断层、褶曲和陷落柱等构造发育,煤层顶底板情况见表5。

表5 煤层顶底板情况

3.2 工作面冲击性突出危险性评价

首先采用矿山压力与岩层控制理论,结合工作面具体的工程地质开采条件,确定了工作面发生冲击性突出的影响因素主要有:开采深度、煤岩结构、地质构造、覆岩空间结构运动、瓦斯因素、煤体本身物理力学性质,然后对冲击性突出危险区进行评价。

(1)开采深度与冲击性突出危险性关系评价。开采深度超过了冲击性突出的临界深度400 m[11],具备深度条件。因此,具有发生煤与瓦斯突出的危险倾向性。

(2)煤岩结构与冲击性突出危险性关系评价。工作面基本顶是煤层上方约3 m处的厚8.5 m的灰白色细砂岩,基本顶的周期性断裂、回转下沉运动引起工作面周期压力,是诱发冲击性突出的关键岩层。

(3)地质构造与冲击性突出的工程类比评价。地质构造是诱发冲击性突出的因素之一,工作面断层、褶曲和陷落柱等构造发育,从而增大了冲击性突出危险性。分析工作面构造地质条件,该工作面在多个区域(距切眼700~1 580 m)存在密集且影响较大的断层、褶曲和陷落柱,地质构造密集区域对发生冲击性突出具有重要影响,受地质构造影响的冲击性突出危险区域如图2(a)所示。

(4)覆岩空间结构运动与冲击性突出关系评价。随着工作面回采,覆岩空间结构的发生变化,如出现应力叠加而产生集中,就可能诱发冲击性突出[12]。基本顶初次来压阶段:根据试验矿井采煤工作面的开采经验,基本顶初次来压步距为40 m左右,工作面前方50~100 m为危险区域,如图2(b)所示。工作面“见方”阶段:当工作面回采至200 m左右进入工作面“见方”阶段,工作面前方50~100 m为危险区域,如图2(c)所示。周期来压阶段:工作面初次来压后,基本顶开始出现周期性、规律性的垮落,基本顶周期来压前,将增强工作面前方50~100 m内危险区的危险性。

图2 多因素诱发冲击性突出危险区

(5)瓦斯因素对冲击性突出影响评价。经测试,整个工作面区域都具有发生冲击性突出的条件,特别是在一些煤层相变带等区域,瓦斯更易聚集,突出危险性更大。但在工作面回采前,已对煤层瓦斯进行大面积区域预抽,煤层瓦斯含量和瓦斯压力均有效降低,因此发生瓦斯突出危险性较低。

(6)煤体本身物理力学性质对冲击性突出影响评价。工作面由于开采时已通过打密集钻孔抽采瓦斯,使得煤体破碎程度增加,容易形成“固气似流体”灾害体,因此突出危险性较大。

综上,采用冲击性突出层次分析—模糊综合评价法,对工作面冲击性突出危险程度进行分析评价,结果见表6。

表6 工作面冲击性突出危险区的危险程度

通过评价结果,将这些冲击危险区按危险程度划分为3类:中度危险区域3个,高度危险区域6个,其他区域为轻度危险区域,如图3所示。

图3 多因素层次评价的冲击危险区

3.3 应用效果分析

根据工作面多因素层次评价结果,在相应区域有针对性地实施防冲击性突出措施,例如采用坚硬顶板预断裂技术进行顶板初次断裂和工作面“见方”断裂冲击性突出危险区域解危;在巷道帮脚处施工大直径钻孔进行切底卸压,切断巷道底板积聚能量,降低底煤冲击性突出的发生;冲击性突出危险区采取大直径卸压和二次卸压与强排粉以及预抽钻孔瓦斯预抽采等措施。工作面回采期间,除液压支架工作阻力升高外,未发生明显异常情况和冲击性突出事故,一方面,说明在整个工作面采取的预抽瓦斯以及卸压钻孔等多种防治措施比较到位;另一方面,说明冲击性突出宏观评价的指导作用,在相对轻度危险区和中度危险区域可以适当减少防治措施,提高了生产效率,降低了开采成本。

4 结论

对有冲击性突出危险煤层的地质、瓦斯赋存和开采条件等因素,首先应采用不同的针对性评价方法,找出危险区域;再根据多因素耦合原理,划分不同的危险区域以及危险程度等级,从而为预防措施提供技术支撑。采用冲击性突出危险宏观评价方法对试验工作面评价及应用后可知,冲击性突出危险宏观评价具有良好的指导作用,能为防治措施提供可靠依据,使防治措施具有针对性,从而能提高生产效率,降低开采成本。