基于地震沉积方法的煤系岩性及其沉积演化特征分析

2021-08-04曹路通

曹路通,孙 林

(1.中煤科工开采研究院有限公司,北京 100013; 2.天地科技股份有限公司开采设计事业部,北京 100013)

煤系地层不同岩性组合因其岩体本身性质差异及其受力条件不同,采动干扰破坏了岩体原始的应力状态,造成其非均匀错动形成不同的裂隙系统,裂隙带发育特征差异显著,进而导致潜在的矿井涌水、突水、溃沙等安全问题[1]。同时,深部开采时,原岩应力场逐渐转移,受应力环境及围岩岩性差异影响,巷道围岩常呈现非对称变形特征[2]。另一方面,煤系地层中不同岩性的厚度分布及其所处的相对层位决定了煤炭采掘后的裂隙带发育特征,若采后裂隙带沟通区内断裂构造,形成导/富水通道,则对井运输巷道掘进及安全回采造成巨大潜在威胁[3]。因此,分析研究煤系地层中的岩性组合及分布具有重要意义。沉积相是沉积环境的物质表现形式,是一个地质时期内沉积环境、沉积岩性组合及其特征的综合反映,沉积相的发育特征及其时空组合示踪了聚煤过程中的海陆变迁和周边环境的历史进程。因此,煤系沉积作用的研究可间接揭示聚煤前后不同时期内区域岩性的物质基础、几何分布及其空间叠置特征[4]。

传统的岩性及沉积相预测方法主要是基于地质露头、钻井岩芯、测井曲线及测井相特征来逐步识别岩性进而划分沉积相,这些方法工作量很大。对于埋深数百米的煤层,地质露头无法实现岩性及沉积相的刻画,且钻井及测井信息横向分辨率低。煤系地层横向相变快,这也对沉积相带的空间边界精细刻画提出了更高的要求[5-6]。相对于测井信息,三维地震采样点密集,数据量大,信息丰富,具有较高的横向分辨率,可以定量—半定量地揭示地下异常地质现象。而地震沉积学基于高品质的三维地震资料和地质信息,通过地层切片及地震多属性分析来研究沉积岩性及其演化过程,可为含油气煤盆地的勘探开发建立高分辨率层序地层格架,揭示不同沉积时期的岩性组合及其时空演化特征[7-8]。

本文以沁南潘庄地区山西组煤系地层为研究对象,借助研究区高品质的三维地震资料及钻/测井信息,建立高分辨率层序地层格架,明确区域沉积的基础单元并实施地层切片,通过优选适用于反映岩性边界及沉积特征的地震属性组合,以各井点的岩性及微相信息进行沉积特征标定,赋予地震属性地质意义,实现地震属性与岩性及岩相间的有效配置,最终结合区域古地理背景对山西组不同时期的沉积岩性、微相边界及其演化特征进行精细描述和分析探讨。

1 区域地质背景

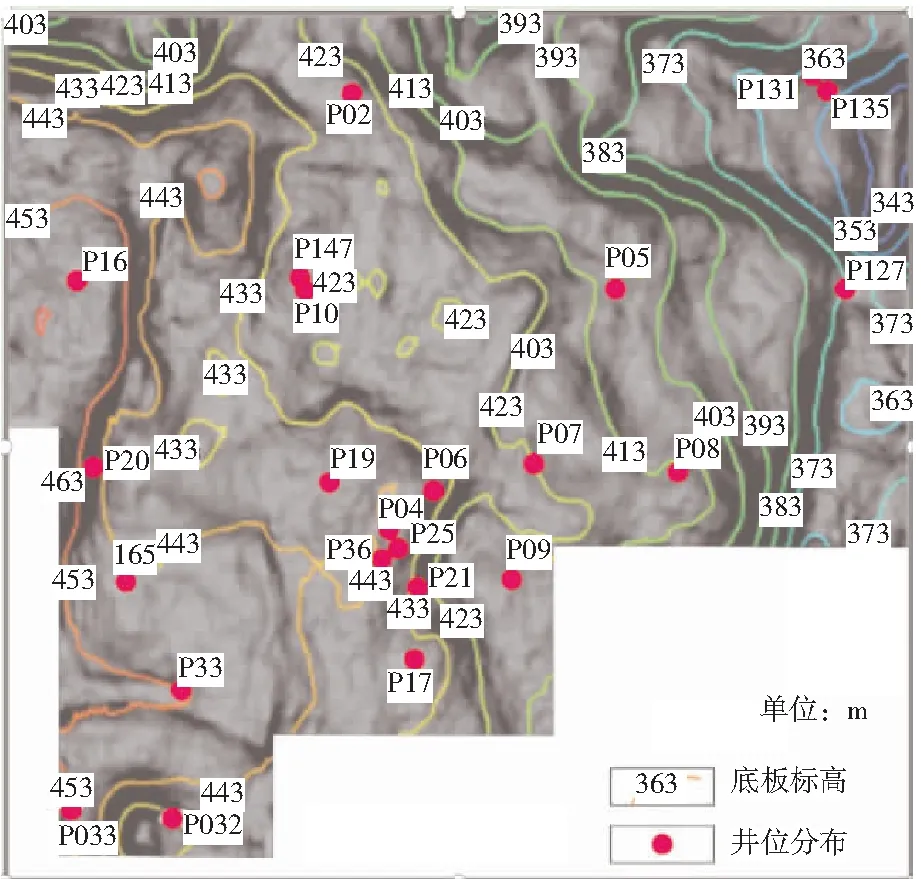

潘庄地区山西组煤系地层总体为一北东向倾斜的单斜构造,地层倾角较小(<6°),并发育一系列北东方向的次级褶曲,区内仅稀疏分布少量小断层(落差<10 m)及少许小型陷落柱。区内煤层埋深变化较大,自西南向东北呈现埋深逐渐增大的趋势(图1)。3号煤层位于山西组下部,属高变质无烟煤,煤厚3.15~7.70 m(平均厚5.87 m),煤层厚度大且稳定。研究区的地震资料经过提频处理后,山西组煤系地层段主频为30~70 Hz,地震资料品质较好,信噪比较高,区内沉积现象丰富,构造简单,有利于地震沉积方法的应用。

图1 研究区3号煤层构造特征分布

2 高分辨率等时地层格架的建立

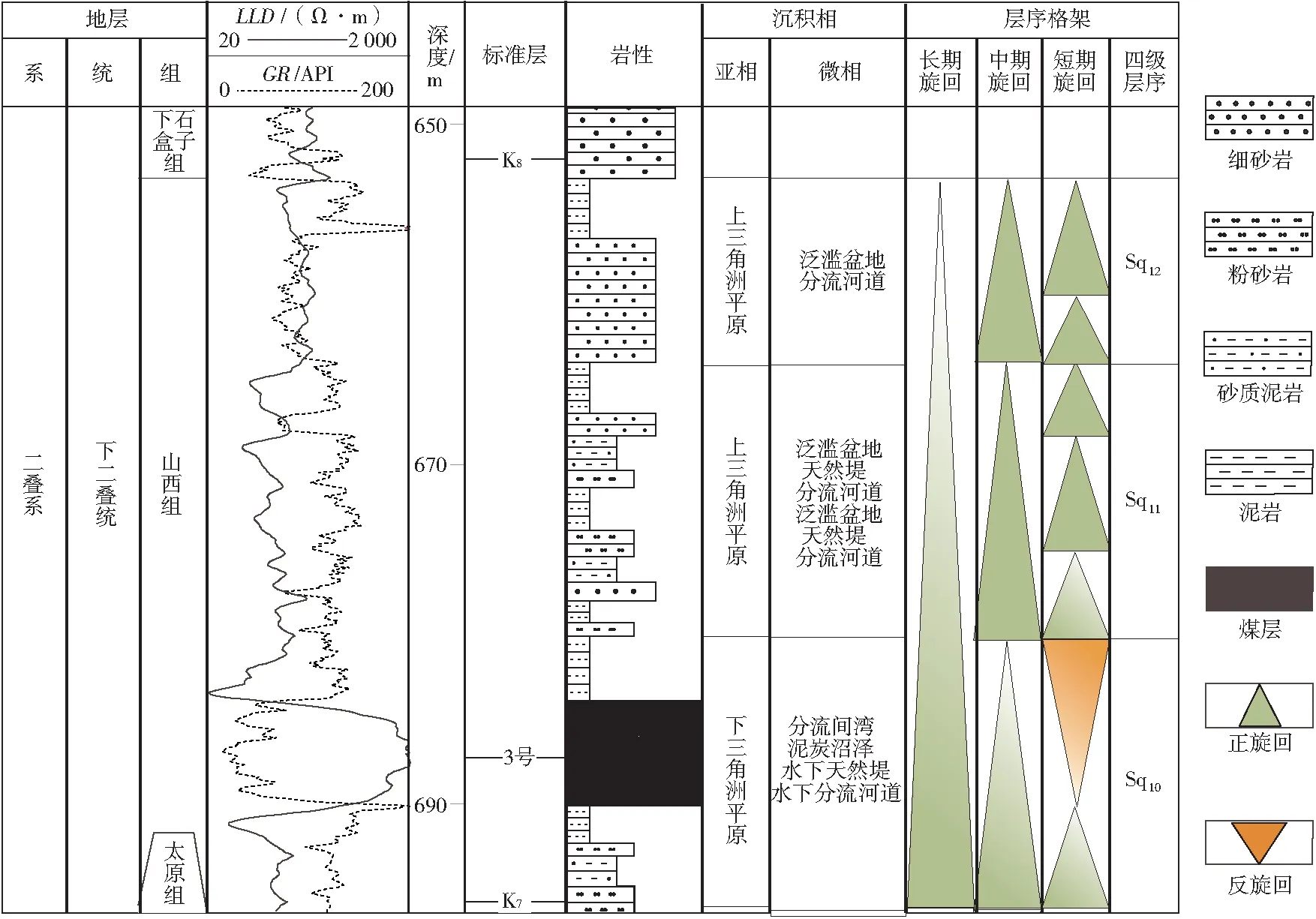

地层切片是地震沉积研究的关键,为了确保地层切片的等时沉积意义,建立高分辨率层序地层格架是首要条件[9]。不同于传统的层序划分方法,高分辨率层序地层划分揭示的地层关系其等时性更加客观,根据基准面旋回方法,结合岩性粒度递变规律识别划分层序界面,已成为等时地层格架构建的首选[10-11]。层序界面的识别及划分是地层格架构建的基础,基于前人学者对沁南地区石炭—二叠煤系地层层序界面的认识,区域不整合面、海退形成的冲刷面、海进海退的转换面、河流下切谷侵蚀面等均可作为区域地层界面的划分标准[6]。基于此,结合研究区钻井岩芯、测井数据、露头信息及其古地理背景,开展潘庄地区山西组煤系地层高分辨率层序界面的识别及划分,最终划分了3个中期旋回(对应3个4级层序)和若干短期旋回,自下至上分别为Sq10、Sq11和Sq12。并基于岩性、岩相及古地理背景,实施了单井沉积微相精细解释(图2),为后期沉积岩性及微相演化研究奠定基础。

图2 单井山西组层序地层划分及沉积相解释

受地震分辨率影响,煤系地层等时界面判识难度较大,地震同相轴分叉合并现象普遍,等时界面的确定易受穿层现象的影响,因此地震沉积学研究中提出了参考等时界面的概念来解决这一问题[7-8]。山西组底部和顶部的K7和K8岩层为河流下切谷沉积砂体,具有一定的时间—地层意义,可将其确定为该区的等时参考标志层,其在地震剖面上能量较强,为中—高频强振幅,全区稳定可追踪,同相轴产状稳定,受地震频率变化影响较小[5]。煤层是盆地某一阶段演化结束的标志,研究区3号煤层厚度大、全区稳定,该层位可作为研究区层序划分的等时参考标志层。基于研究区山西组高分辨率层序地层划分情况(图3)并结合地震剖面揭示信息,在地震—测井统一研究尺度的基础上,明确了中期旋回作为研究区区域沉积研究的基本等时单元,实现了区域等时地层格架的构建(图4)。

图3 山西组层序地层划分及连井剖面对比

图4 研究区山西组等时层序地层格架的建立

3 基于地层切片的地震属性优选分析

地层切片,就其本质而言是一种基于变时窗的属性提取及分析技术,多适用于顶底时间难以界定的薄层[11-12]。基于地层切片处理后的三维地震数据体可形成不同的属性体切片,其揭示了相应地质时间内的地震响应特征[13]。通过分析不同时期属性切片,可以揭示相应时期的沉积岩性分布及其继承性演化特征[14-15]。研究区山西组煤系地层以中期旋回作为沉积演化研究的基础单元,以1ms为间隔对其进行切片处理,选择沉积现象丰富、边界清晰具有代表性的切片进行多地震沉积研究。

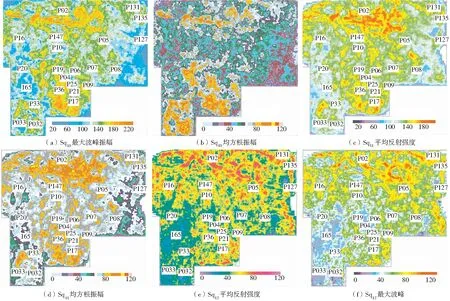

首先,提取对岩性边界及沉积现象敏感的包括频(能)谱类、振幅类、相位类、复地震道类等多种地震属性;然后,基于单井不同沉积旋回时期内砂地比与不同地震属性的配置关系,优选属性组合(相关性要大于0.5);最后,确定了山西组底部Sq10层序的最优属性组合为最大波峰振幅属性和均方根振幅属性(图5(a)、图5(b)),中部Sq11层序为平均反射强度属性和均方根振幅属性(图5(c),图5(d));上部Sq12层序为平均反射强度属性和最大波峰振幅属性(图5(e),图5(f))。

平均反射强度属性可以突出地质异常现象,多用于河道砂体及沉积边界的识别;最大波峰/波谷属性多用于揭示地层振幅异常,对岩性、岩相的快速变化较为敏感;均方根振幅属性对振幅变化尤为敏感,常用于地层砂泥岩含量、岩性粒度等级递变特征分析及砂体厚度计算等[11]。图5(a)、图5(b)为3号煤层聚煤前Sq10层序沉积时期的属性组合,经过各个井点中相应层序内沉积岩性及微相解释结果标定,表明图5(a)、图5(b)中是水下分流河道砂质沉积的反映;图5(a)中及图5(b)中的白色区域为水下天然堤细砂体沉积或河道间粉砂及泥质砂岩沉积的反映;而图5(a)中的深色区域及图5(b)中的深色及灰色等区域可作为分流间湾或泥炭沼泽等泥质沉积岩性特征的响应。

图5(c)、图5(d)是对应于3号煤层聚煤后Sq11层序沉积时期的属性组合,经过井点岩性及沉积相标定认为图5(c)和图5(d)中红—黄色分布范围为高含砂量的分流河道微相;图5(c)中的绿色区域及图5(d)中的灰色区域为天然堤微相的反映;而图5(c)中的白色、蓝色区域及图5(d)中的白色、绿色及紫色分布为泛滥盆地或泥炭沼泽等高泥质含量的沉积微相。

图5(e)、图5(f)是对应于层序Sq12沉积时期的属性组合,井点岩性信息及微相解释结果标定显示图5(e)、图5(f)中红—黄色分布为高含砂量的分流河道微相的反映;图5(e)、图5(f)中的绿色范围揭示了天然堤微相的分布;而图5(e)中的蓝色区域及图5(f)中的白色、蓝色等分布反映了砂质含量较低的泛滥盆地或泥炭沼泽沉积微相。

图5 研究区山西组不同沉积时期的优选属性组合

4 沉积岩性及其微相演化特征分析

基于对区域古地理背景、单井沉积岩性—微相、地震沉积信息的研究与分析,结合现代沉积模式,以中期旋回作为该区沉积研究的基本单元,通过最优属性组合揭示不同时期的沉积岩性信息及其空间形态特征。基于单井相应层序内岩性及沉积微相解释结果标定地震属性组合,建立岩性、沉积微相与地震属性间的配置关系,赋予各敏感属性以地质沉积意义,最终阐明了研究区山西组不同沉积时期、不同相带、不同岩性空间组合形态的分布特征及其演化过程(图6)。

研究区Sq10沉积时期(图6(a)),区内主要沉积暗色泥岩、砂质泥岩,局部含细粒砂岩,具少量植物碎屑化石,为下三角洲平原沉积特征。水下分流河道自研究区西北地区进入,向东部及南部延展,分支河道较少,河道宽度大,多为灰色细粒砂岩及粉砂岩沉积,厚度小,表明区域较弱的水动力条件。水下天然堤微相多分布在研究区北部地区,沿分流河道两侧延伸,局部范围较广,但厚度有限,多以粉砂岩及泥质砂岩沉积为主。其余全区广泛发育分流间湾和泥炭沼泽微相,以灰黑色—暗色泥岩、炭质泥岩为主,覆水沼泽大面积发育,水动力条件弱,水体近乎静止,为3号煤层的沉积创造了有利条件。研究区Sq11层序沉积时期(图6(b)),随着海退作用的持续发生、沉积作用的加剧,研究区逐渐过渡为上三角洲平原沉积。该时期河道径流量逐渐增大,水动力条件加强,区域砂质沉积明显增多。基于此背景,研究区河道持续向东部、南部延伸,影响范围相比Sq10沉积时期有了明显的扩展,且支流十分发育。此时期河道沉积砂体以灰色—浅灰色中细砂岩为主,厚度较大,局部砂体底部存在侵蚀、切割、冲刷痕迹。天然堤分布在河道边缘附近,延伸有限。研究区东部和西部地区由分流间湾逐渐转变为了泛滥盆地沉积,主要发育暗色泥岩、泥质砂岩和细粒砂岩等,局部地区发育沼泽微相。

图6 研究区山西组不同时期沉积岩性分布及其微相演化过程

进入Sq12层序沉积时期,该时期三角洲平原进积作用持续加强,研究区继续保留上三角洲平原沉积特征。该时期河控三角洲体系在该地区现象尤为明显,河道北部进入研究区,各支流纵横交织,且不断加宽,中细粒砂岩广泛发育,局部地区甚至发育粗粒砂体,以浅灰色—灰白色为主。主体河道向东西向展布,Sq10和Sq11沉积时期研究区南部的支流河道基本消失,而在研究区西北部出现由北向南的分流河道,呈扇形展布。该河道与向东方向展布的河道呈叠加特征。天然堤微相广泛分布在河道附近,以浅灰色细砂岩、泥质砂岩为主。整个研究区南部广泛分布泛滥盆地微相,少有泥炭沼泽微相。随着三角洲进积作用的持续发生,到了下盒子组沉积时期,研究区逐渐发育陆相河流沉积体系。

5 结论

(1)山西组自下至上可划分为3个中期旋回,分别对应Sq10、Sq11和Sq12三个四级层序,而中期旋回可作为该地区区域地震沉积研究的基本等时单元。

(2)最大波峰振幅、平均反射强度振幅及均方根振幅可作为最优属性组合,实施研究区山西组煤系地层不同历史时期的沉积岩性及其微相特征研究。

(3)山西组煤系地层沉积时期为三角洲平原古地理环境,3号煤层聚煤前后砂质沉积逐渐增多,泥质沉积逐渐减少。从山西组初期到后期,区内分流河道的分布由研究区中部演变为仅在研究区北部发育,总体表现为由下三角洲平原到上三角洲平原的缓慢过渡。