中国水稻栽培技术发展与展望

2021-08-03朱德峰张玉屏陈惠哲王亚梁

朱德峰 张玉屏 陈惠哲 王亚梁

(中国水稻研究所,杭州310006)

水稻是我国主要的粮食作物,稻米是我国的主要口粮,全国有60%以上的人口以稻米为主食。我国水稻在粮食生产中具有重要地位,是水稻、玉米和小麦三大主要粮食作物中单产最高的作物,统计数据表明,水稻平均单产较玉米和小麦分别高16%和32%。新中国成立后特别是改革开放以来,我国水稻生产取得巨大成就。水稻生产发展主要依靠科技创新、政策支持及生产条件改善。回顾水稻生产发展过程和总产单产的提高,栽培技术创新及应用发挥了重要作用。社会经济发展、农业结构调整、经营方式转变及农村劳动力向其他产业转移等新情况,以及水稻品种的更替对水稻栽培技术都提出了新需求,栽培技术需不断创新,形成不同种植区域、多个生产环节的单向突破性及集成的栽培技术,以产生更显著的增产增效效果[1-2]。当前水稻生产遇到全球气候变化、社会经济发展等新环境,受到水资源短缺、土壤地力下降、自然灾害频发、生产规模小且分散等要素的制约[3-5],面临水稻品种更替加快、生产规模、经营方式和种植制度变化、粮食安全要求提高产量、消费者要求提高品质的新情况[6-7],以及高产、优质、高效、绿色[8]和数字化、智能化生产技术新要求[9-10]。总结和分析我国水稻栽培技术的发展特点,展望水稻栽培技术的发展方向,可为创建现代水稻生产栽培技术和模式提供参考。

1 水稻生产发展

20 世纪30 年代至40 年代,我国水稻生产主要集中在南方地区,北方地区种植面积小;种植的水稻品种大多为地方品种,产量低;耕作方法落后,稻田灌排设施不完善;采用水育秧,烂种烂秧严重;水稻种植采用每丛多本稀植。这一时期已开始重视水稻品种改良工作,但是有关水稻耕作与栽培技术的研究较少,栽培技术落后,水稻单产水平低。

新中国成立后的70 多年来,我国水稻生产取得巨大成就。水稻面积从1949 年2 470 万hm2扩大到2020年的3 008 万hm2,提高21.8%,年均增长0.28%。水稻单产从 1949 年 1.89 t/hm2提高到 2020 年的 7.04 t/hm2,提高2.72 倍,年均增长1.99%。水稻总产从1949年 0.49 亿 t 增加到 2019 年的 2.12 亿 t,提高 3.33 倍,年均增长2.29%。按国内生产的稻谷计算,我国人均稻谷占有量从1949 年的90 kg/人增加到2019 年151.3 kg/人,提高 68.1%。

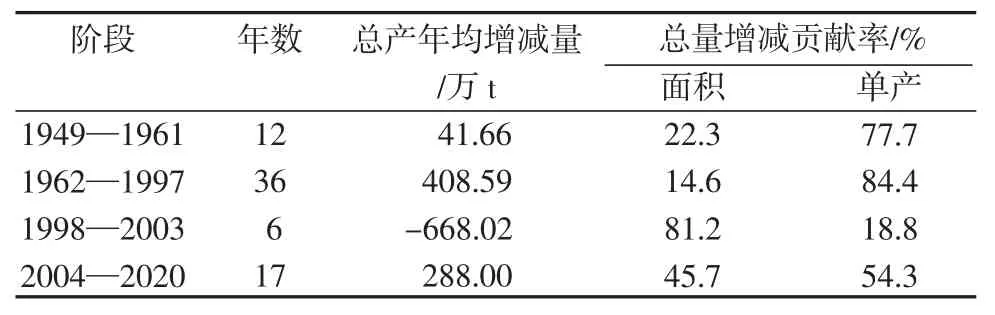

回顾我国70 余年来水稻生产发展及栽培技术创新发展历程,可将之分为四个阶段(表1)。

表1 中国不同时期水稻总产增减量及其来源

1.1 1949—1961 年为水稻生产波动阶段

期间水稻面积、单产和总产缓慢增长,且上下波动较大,水稻总产年均增长1.3%(年均增长41.66 万t),年度平均变幅为1.46%。在水稻总产增长中,面积增长贡献22.3%,单产提高贡献77.7%。生产用水稻品种主要为地方品种和部分改良常规品种,株高较高、经济系数较低[11]。水稻育秧方式以露地育秧、水育秧为主,多采用长秧龄大苗移栽[12-13]。

1.2 1962—1997 年为水稻生产快速发展阶段

期间水稻面积、单产和总产快速增长,水稻总产年均增长3.5%(年均增长408.59 万t),年度平均变幅为0.83%。在水稻总产增长中,面积增长贡献14.6%,单产提高贡献84.4%。水稻品种演替经历了高秆品种改矮秆常规稻、杂交稻选育成功并大面积应用、超级稻品种起步等几个阶段[14]。品种更新换代加快为产量提高奠定了基础。同时,随着社会经济发展,20 世纪80 年代初农村劳动力开始向其他领域和产业转移,加快了水稻生产和种植方式转型,栽培技术创新加快,研发了适应社会经济发展及品种更替需求的多种栽培技术。在20 世纪60 年代至70 年代,水稻育秧技术发生重大改变,半旱育秧、塑料保温育秧等技术得到应用[15-16]。塑料保温育秧等育秧技术及矮秆早熟品种的育成推进了双季稻面积发展和水稻单产提高。1975 年,我国南方双季稻面积达到2 547.2 万hm2,占水稻推广面积的75.2%。在20 世纪80 年代至90 年代,水稻矮秆品种及杂交稻大面积推广,栽培技术创新及应用加快,各地创建多种与种植方式、品种类型相适应的栽培技术,抛秧技术逐步发展,水稻“稀-少-平”、叶龄模式等群体调控理论和方法建立[17-18],稀播育秧、多效唑控高促壮育秧、旱育秧、两段育秧、大棚育秧等育秧技术得到应用[19-20],测土配方施肥、平衡施肥、促控施肥等施肥技术快速发展[21-22],浅湿灌溉、排水控苗、好气灌溉等节水灌溉方法得到推广[23-25]。

1.3 1998—2003 年为水稻生产调整下降阶段

期间水稻面积、单产和总产下降幅度较大,水稻总产年均下降3.6%(年均下降668.02 万t),年度平均变幅为1.36%。在水稻总产下降中,面积下降贡献81.2%,单产下降贡献18.8%,水稻总产下降主要由面积下降引起。这一时期,杂交稻、矮秆改良品种、超级稻品种大面积应用,栽培技术随水稻品种更替及生产方式改变不断完善,机插秧技术逐步发展[26]。

1.4 2004—2020 年为水稻生产恢复提高阶段

期间水稻面积、单产和总产恢复增长,水稻总产年均增长1.7%(年均增长288.00 万t),年度平均变幅为0.36%。水稻总产增长中,面积增长贡献45.7%,单产提高贡献54.3%。水稻产业得到政策、科技及装备等支持。杂交稻、改良矮秆常规稻及超级稻品种大面积推广。水稻机插秧、水稻叠盘出苗育秧大面积推广、水稻机械精量直播技术、杂交稻低播量育秧机插技术、水稻精确定量栽培技术开始应用[27-31]。水稻高低温灾害预警与防控、水稻营养无损诊断及定量施肥、病虫草害信息化监测等智能化数字化技术逐步形成[32-35]。

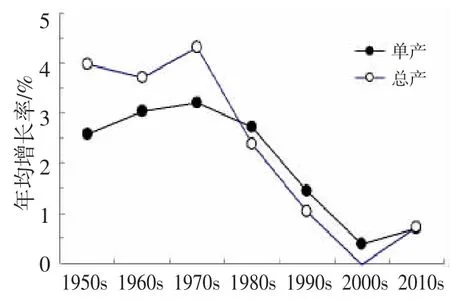

从20 世纪50 年代到21 世纪10 年代水稻种植面积受到政策和生产效益等因素影响,水稻单产主要受到技术和政策等因素影响,而水稻总产因面积和单产变化而波动。从图1 可见,20 世纪50 年代到70 年代,水稻单产和总产年均增长率较高,且较稳定,单产和总产年均增长率分别在3.0%和4.0%左右;20 世纪70 年代以来,单产和总产年均增长率呈逐年下降趋势,到20 世纪10 年代分别为0.70%和0.73%,年均分别下降约0.06 和0.09 百分点。

图1 中国不同年代水稻单产和总产年均增长率

2 单季稻发展及其栽培技术

20 世纪50 年代单季稻品种以高秆水稻品种为主,产量较低;50 年代末以来,矮秆品种被选育和应用,水稻产量水平逐步提高;70 年代末杂交稻选育成功,80 年代南方稻区杂交稻种植面积逐步扩大,目前杂交稻面积稳定在水稻种植面积的50%左右,杂交稻的推广改变了传统的水稻种植和栽培技术模式。近年来,籼粳杂交稻的选育成功进一步提高了水稻产量水平,相应栽培技术发生改变。2000 年以来水稻机插、直播等轻简栽培技术面积扩大。然而,直播稻存在除草困难、出苗不稳定、抗倒伏能力弱、稻米品质受影响等问题[36]。目前部分省份80%以上水稻面积由种植大户、粮食生产专业公司经营,水稻规模化生产、机械化作业和社会化服务逐步形成。

单季稻栽培技术发展经历了有时代特色的技术创新。种植密度从20 世纪50 年代高秆品种相对稀植,到60 年代至70 年代的密植(矮秆品种得到应用),又随着杂交稻及大穗型品种的应用而逐步降低栽插密度。陈永康等[37]提出“三黄三黑”的肥水管理方法调控水稻群体,提高水稻产量。水稻群体肥水调控的主要目标是为了获得更高的有效穗数。随着化肥工业发展,化肥在水稻生产中大量应用,用化学肥料调控群体成为可能。同时,也开始利用灌溉与排水调节水稻群体。

20 世纪70 年代末以来,杂交稻逐步推广应用,矮秆品种的密植、多本种植、重施基蘖肥的栽培方法已不适用于穗型较大的杂交稻品种。杂交稻要求稀播少本种植,发挥分蘖和大穗优势[38],种植密度从矮秆品种的约 3 万丛/667 m2降至 2 万丛/667 m2,单丛种植苗数由矮秆常规品种的每丛4~5 苗降为每丛1~2 苗。根据杂交稻及较大穗型矮秆常规稻的生长特性,创新了以“稀-少-平”等为代表的单季稻栽培模式[17]。施肥方式从重施基蘖肥到按照生长时期平衡施肥促进水稻生长转变。单季稻栽培技术的增产途径从增加有效穗数到提高每穗粒数转变。水稻产量水平的提高对群体优化的要求也相应提高,水稻群体调控方法逐步完善。凌启鸿等[18]提出,按照水稻叶龄生长及器官同伸关系,调控水稻生长的叶龄模式栽培。随后以叶龄模式为核心,提出水稻精确定量栽培技术。水分管理方面,在“干湿交替”灌溉基础上,提出“好气灌溉”技术。随着超级稻品种、籼粳杂交稻品种种植面积的扩大,“氮肥后移促进大穗形成”的施肥方法逐步形成[39-40]。特别是籼粳杂交稻,其每穗粒数比籼型杂交稻增加了15%~20%,灌浆期比籼型杂交稻长15~25 d,导致花后需肥量大,氮肥更需后移。“精确定量栽培”[31]、“三定栽培”[41]等量化栽培技术得到应用。

2000 年后,水稻机插秧及其相应的栽培技术得到发展。水稻机插的关键是育秧,为解决水稻机插育秧的问题,研发形成了水稻叠盘出苗育秧模式,并形成“1+N”的机插育秧模式,在主要稻区逐步推广。针对日本引进的水稻毯苗机插存在返青慢等问题,2006 年我国创新了水稻钵毯苗机插技术,并于2010 年开始在黑龙江等地大面积推广应用。近年,针对杂交稻机插存在播种量大、秧苗质量差等问题,创新了杂交稻精准播种机插新技术[30]。

我国北方水稻基本为单季稻,品种以常规粳稻为主。20 世纪80 年代前,北方稻区水稻面积不大,装备落后、技术滞后,冷害严重、产量低且不稳定,总产量较低;80 年代以后,品种改良进展加快,高产优质抗病品种逐步应用,早期旱育秧、稀植栽培技术得到应用[42-43];90 年代以来,大棚育秧机插大面积应用[44];2010 年后,水稻钵毯苗机插技术、机插侧深施肥、叶龄模式标准化栽培管理技术大面积应用。品种引进与改良、大棚育秧及机插、耕作、收获等装备改进,叶龄模式等标准化栽培管理技术创新和应用,以及气候变暖等因素大幅度提升了东北水稻生产技术水平和生产量[45]。

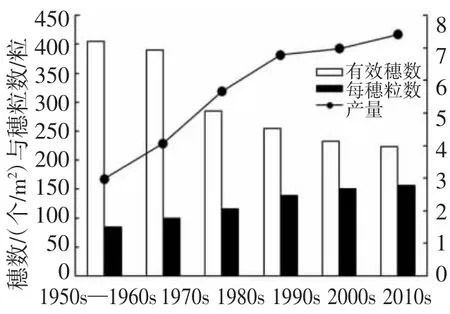

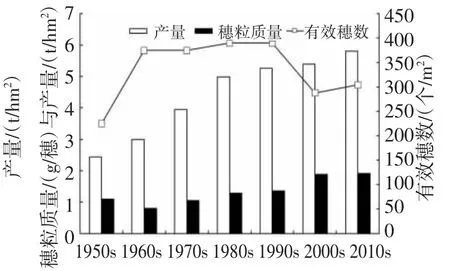

图2 为不同年代南方单季稻(籼稻)产量及穗粒结构的变化。从图2 可以看出,单季稻产量在提高,而单位面积有效穗数随着产量的提升呈现下降趋势,每穗粒数呈现上升趋势。

图2 不同年代南方单季稻(籼稻)产量及穗粒结构的变化

3 双季稻发展及其栽培技术

20 世纪50 年代初,南方稻区在研究单季稻及双季稻间作后,提出“单季改双季”及“间作改连作”的双季稻栽培技术及发展思路,水稻产量大幅提高。20 世纪60 年代以来双季早稻广陆矮4 号等小穗型矮秆品种大面积应用,这些品种每穗粒数60~80 粒,株高75~85 cm,只能采用密植,通过增加有效穗数实现高产。矮秆品种配套密植技术,高产田块单产可达400 kg/667 m2。针对珍珠矮等矮秆大穗型品种(每穗粒数110~120粒),则应适当降低种植密度,有效穗数可从小穗型品种的 28~33 万/667 m2降至 19~24 万/667 m2,高产田块单产可实现450~500 kg/667 m2目标。近年来,中嘉早17、中早39 等一批早稻品种在南方双季稻区大面积推广,进一步实现了双季早稻产量的突破。双季早稻产量的保障经历了依靠有效穗数到现在有效穗数和穗数并重的改变(图3)。2000 年以后天优华占、甬优1538 等一批连作晚稻高产品种得到应用。

图3 不同年代双季早稻产量及穗粒结构的变化

双季稻栽培技术随水稻品种改良及生产需求不断进步。20 世纪60 年代至70 年代,矮秆抗倒水稻品种选育及应用、尼龙保温等育秧技术改进、化肥应用等促进了双季稻面积的发展,70 年代中期双季稻面积达到高峰。矮秆品种多采用密植及每丛多本种植,栽插密度高达3 万丛/667 m2,需提高基肥和分蘖肥比例,当时也有采用“一炮轰”的施肥方法。70 年代后期,杂交稻开始生产应用,特别是连作杂交稻晚稻的应用,使栽培技术与矮秆常规稻相比发生重大变化:稀播育壮秧、两段育秧、利用生长调节剂多效唑控高促蘖等育秧技术提高秧苗质量;降低种植密度、氮肥适当后移、干湿灌溉、好气灌溉等技术应用控制高分蘖数。20 世纪90 年代以来,针对性提出了“旺壮高”[46]、“早蘖壮秆强源”[47]、“三控栽培”等[48]双季稻栽培技术,双季稻群体优化,产量提高。由于双季早稻以常规稻为主,高有效穗数的实现以保证足够的基本苗数为主,而双季杂交稻种植要促早发、促进分蘖发生。

2000 年后双季稻机械育插秧技术得以发展。水稻机插叠盘出苗育秧模式大幅改善成秧率及秧苗质量,机插效果改善。双季稻全程机械化发展程度逐步提高,核心技术在于如何延长双季晚稻的机插秧龄,创新了多效唑等化学调控方式,取得较好效果。随着机插面积的扩大,延长机插秧龄成为双季晚稻种植的技术瓶颈[49]。经过多年的研究,创新了定向定位的精准播种技术[50],并配套定向定位机插,实现了稀播壮秧下的农机农艺融合机插。近年来随着缓释肥的应用,出现“双季稻一次施肥”的技术模式。

4 水稻栽培技术展望

4.1 数字化与智能化

我国水稻种植区域跨度大,种植制度多样,品种类型多种,种植方式各异,水稻生长时期和生产方式多种多样。长期以来,各地采用人工方法观察采集苗情监测、茎蘖动态、叶龄进程等生长和生产信息。社会发展及生产方式的转变,传统水稻生产及生长信息采集方法已很难实施,水稻生长和生产信息缺乏将影响决策效果。农业大数据的逐步建立及信息技术的发展为数字化与智能化稻作技术奠定基础。需要创新和发展水稻生长和生产数字化监测方法,建立水稻生长与生产信息采集与分析、气象灾害预警方法及平台,建立水稻生长和生产系统服务水稻生长预警和产量评估。完善和利用稻田土壤地力信息,建立水稻群体营养状况监测系统,为水稻变量施肥、高产施肥及优质施肥提供基础。创建耕作、种植、收获、肥水及病虫草管理及加工、仓储等环节智能装备,提高作业效率和效果。建立农机服务、社会化服务信息体系,推进水稻生产社会化服务。

4.2 精准种植及机械化

社会经济发展、农村劳动力转移和成本提高及水稻生产规模化的新情况下,迫切需要水稻生产机械化。虽然水稻机械化发展很快,水稻生产耕作和收获基本实现机械化,但是,水稻种植机械化水平和程度还较低,特别是杂交稻及双季稻机插秧水平低。还存在机械化种植与耕作和收获的机械化不配套等问题。双季稻季节紧,连作晚稻要求长秧龄机插种植,现有高播种量育秧无法实现长秧龄大苗机插。杂交稻要求稀播少本种植,传统的机械化种植技术很难实现,需要进一步创新精准播种和机插技术,为优质高产高效群体调控提供基础。创新耕作、收获与种植机械化种植配套的方法,精准无人机施肥、播种、生长监测作业技术和装备。发展无人驾驶的耕作、种植、收获及其他作业。研发智能装备,创建智能化育秧工厂,实现耕、种、收及施肥、灌溉、加工等装备的智能化,提高产业链的自动化、智能化水平。加快推进水稻规模化生产、机械化作业和社会化服务。

4.3 高效肥水管理

我国水稻生产氮肥施用量较高,与发达国家相比高30%~50%。我国淡水资源存在区域不平衡,降雨量区域间、季节间变异大。水稻是用水量大的作物,北方地区水稻面积的扩张也造成部分地区水资源紧张。需要培育和筛选氮敏感和高效品种,建立高产稻田结构和地力培育方法,研发新型肥料和施肥方法,创新通气耕作、机插侧深施肥、变量施肥、肥水一体化等肥水高效栽培技术。我国水稻的水分管理研究已经取得很好进展,需要创新适应水稻种植方式、品种特性、作业方式的发展和演变,提出盐碱地、重金属超标地区的水稻水分排灌方法,制定定量化、指标化的水分管理模式。

4.4 灾害预警与防控

全球气候变化、水稻生产方式转变及水稻品种更新快,水稻生产的气象灾害风险提高。水稻生产频发、重发的气象灾害主要为高低温、干旱和洪涝灾害等。气象灾害防控的关键是预警及预防,然而,我国缺乏实用、高效的水稻气象灾害预警方法及预防措施。需要创新基于信息技术及水稻生产和生长的气象灾害预警、灾损评估及灾害防控方法和技术,提高灾害防控能力。

4.5 栽培技术融合与集成

我国水稻生产从高秆品种到矮秆品种,从矮秆品种到杂交稻及近年的超级稻品种应用及产量提高均证明,良种良法配套是水稻增产增效的关键及法宝。水稻生产发展历程中,栽培技术针对社会经济发展、水稻生产模式改变、水稻种植制度转变和生产方式转型的要求,形成不同类型的生产技术。水稻良种良法配套已从传统的先有品种后配套栽培技术的方式,转变为育种与栽培研究同步进行。栽培技术创新与品种类型、生产模式、种植制度、种植方式融合发展。栽培技术研究以理论为基础,面向产业需要、应用需求,将栽培技术与产品、装备结合,与水稻产业链的主要环节结合。