中国考古改变稻作起源和中华文明认知

2021-08-03郑云飞

郑云飞

(浙江省文物考古研究所,杭州310012;作者:zhengzira@qq.com)

农业是人类社会向高级形态发展的物质基础,没有农业,人类就不能摆脱穴居和迁徙不定的生活,就不可能有剩余的产品,社会就不会向前发展,就不会有后来的城市革命和工业革命,现代社会丰富多彩的物质和精神文明就无从谈起,如大麦、小麦成就了两河流域文明,大米、小米孕育了中华文明,玉米、马铃薯等成就了美洲文明,高粱则是非洲文明发展的物质基础。世界各地的文明社会发展无一不是立足于农耕系统成立的基础,可以说农业起源是人类(社会)历史中的一次革命性事件,是世界一切文明的发展和形成的出发点。水稻是世界重要的粮食作物,全世界有一半以上人口食用稻米,与玉米和小麦一起,占据世界粮食作物产量的前三位。水稻已经有1 万年以上的栽培历史,是包括中国在内的东亚地区文明发展的物质基础,中国考古事业的发展已经在阐释稻作起源和中华文明形成中发挥了重要的作用。

1 瓦维洛夫栽培植物理论与稻作起源

稻作起源科学研究最具有影响力的当属前苏联学者瓦维洛夫(NIKOLAI IVANOVICH Vavilov),他从1916 年至1940 年24 年间进行了180 次科学考察,其中40 次在其国外。他所考察的国家和地区有50 多个,亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲都留下他的足迹,采集了25 万余份栽培植物及其近缘植物标本和种子,并从形态学、细胞学、遗传学、抗病力和适应生态环境能力方面入手,按地理区分法观察分布状态,发现栽培植物物种在世界各地的分布很不平衡,有些地区种类很丰富,有些地区则很贫乏。他将物种变异最丰富的集中地区称为起源中心或基因中心,或遗传多样化中心,认为中心地区显性基因频率高,是栽培植物最初被人类驯化的地点,也就是原生起源中心。当这些已驯化的植物,由原生起源中心向四周扩散到边缘地区,由于植物间的隔离和本身自交结实,隐性基因逐渐发生并繁育,多样化减少,在被隐性基因性状植物所控制的地区,即形成该种植物的次生起源中心,并将全世界划分出中国地区、印度斯坦地区、中东地区、地中海地区、埃塞俄比亚地区、墨西哥南部及中美洲地区、南美地区等八个栽培植物起源中心地区[1-2]。瓦维洛夫的栽培作物起源理论把印度作为亚洲栽培稻起源原生中心,把中国等作为次生起源中心,他认为印度之所以成为稻米的故乡,乃是由于在那里有许多种野生稻和长得像野草、并具有野草一般特性、即在谷粒成熟时随即脱落以保证自播的普通稻谷;那里还发现了若干连接野生稻和栽培稻的中间性品种;印度栽培稻品种的差别是世界上最显著的,其稻谷各品种的良好的遗传优势是中国和亚洲其他次级栽培区不能比拟的;尽管印度栽培植物在种类上不如中国多,但它的稻谷传到中国,并在过去的千百年来成为其主要的粮食作物,彰显热带印度在世界农业上的重要地位[3]。

稻作起源于印度在世界农业起源研究领域产生了深远的影响,并长期处于主导地位。1928 年日本学者加藤茂苞首先采用现代科学方法,从稻种形态、杂种结实性和品种间的血清反应的区别,将亚洲栽培稻划分为日本型与印度型两个亚种,分别定名为Oryza sativa subsp. indica 和 Oryza sativa subsp. japonica[4-5]。20 世纪70 年代日本学者渡部忠世、中川原捷洋等通过野生稻和栽培稻种质资源调查、同工酶分析、酚反应、受精竞争基因的地理分布等研究发现,印度阿萨姆、缅甸北部、中国云南到老挝、泰国北部一带的东南亚山地是稻种的多样性与变异中心,提出稻作起源于印度阿萨姆和中国云南地区的学说,认为稻作在阿萨姆-云南一带起源后,沿各条大江大河谷地向各地传播,沿着红河和湄公河向南传入东南亚,沿着布拉马普特拉河向西传入印度北部平原,沿长江向东传播到长江流域,继续向东传播扩展到日本地区[6-7]。在20 世纪70 年代以前瓦维洛夫的地理区分法主导国际上稻作起源研究领域,随处可见到印度起源说的印记。

中国学者很早就对稻作起源印度学说提出了质疑,如1946 年江苏省农业科学院周拾录根据在安徽巢湖存在具有现代粳稻生物性状的野生“塘稻”,认为中国也是稻作起源地,推测粳稻起源于中国,籼稻可能起源于印度。著名农学家丁颖通过历史学、语言学、人种学、考古学、植物学等综合考察,认为中国具有悠久水稻栽培历史,是栽培稻的起源地,华南的广州附近以及广西西江流域等地区繁衍生长的普通野生稻和现代栽培籼稻在生物形状上有许多相似之处,亲缘关系密切,可以相互杂交,是栽培稻的祖先,推测在华南地区开始驯化栽培后,先演化为籼稻,在北上传播过程中,适应温凉气候环境条件,由籼稻演化为粳稻[8-9]。中国汉代就已经有明确的水稻分类,有籼稻和粳稻之分,它们分别与加藤繁苞提出的两个亚种相对应,应该根据原产地命名优先原则、历史依据和科学性定名为籼亚种O. sativa subsp. hsien 和粳亚种 O. sativa subsp. keng[10]。中国学者的观点在稻作印度起源说为主流的时代并没有在国际学术界引起很多关注。

2 中国考古改变了稻作起源的认知

1921 年,瑞典人安特生(ANDERSSONJ G)在河南渑池县仰韶村进行发掘,发现在一块粗陶片上印有稻壳的痕迹,据此安特生认为仰韶文化的居民已会种稻,拉开了中国稻作起源考古学研究的序幕[11]。1955 年以后在江汉平原的湖北省京山屈家岭、天门石家河、武昌放鹰台等新石器时代晚期遗址中发现来自建筑物材料的红烧土中夹杂大量的稻谷壳,主持考古工作的负责人意识到稻谷遗存的重要性,交由武汉大学生物系和中国农业科学院进行分析鉴定。著名农学家丁颖对这些稻谷遗存进行观察,对完整的稻谷进行了形态测定并与现代栽培品种进行比较,认为红烧土中的稻谷与现代栽培粳稻品种相同,我国在新石器时代先民已经发明种植稻谷[12]。长江流域新石器时代晚期稻谷遗存的研究,也成为了籼稻北上传播适应温凉气候环境条件演化为粳稻理论的依据之一。

20 世纪70 年代河姆渡遗址发掘是稻作起源和中国文明史研究上的一个里程碑。1973 年和1978 年浙江省文物考古工作者对位于浙江省余姚市的河姆渡遗址进行了两次发掘,出土了大量具有时代和区域特色的陶质、石质、骨质、木质等器物,以及干栏式建筑的遗迹等,遗址中还出土稻米、橡子、菱角、桃子、酸枣、葫芦、芡实等植物遗存和鹿、水牛、猪、犀牛、亚洲象、鱼类等动物遗存,是一种完全不同于黄河流域的史前文化新类型,展现了稻作农业、家畜饲养、采集、狩猎等经济成分并存的史前社会风貌,C14年代测定的最早年代数据为距今7 000 年左右。特别是在遗址第四层地层的十几个探方,四百余平方米的范围内,普遍发现有稻谷、谷壳、稻秆、稻叶等遗存堆积,厚度从10~40 cm 不等,局部最厚处可达70~80 cm。其中稻谷虽然已经炭化,但从中还可以分拣出完整的稻谷颗粒,这些稻谷颗粒大小不一致,不如现代品种整齐,个别谷粒有芒。另外,在第四层还出土了骨耜等生产工具(图1)[13]。浙江农业大学游修龄对遗址第四层出土炭化谷的形态以及颖壳上稃毛进行鉴定和研究,认为河姆渡遗址出土的稻谷属于栽培稻的籼亚种中晚稻型的水稻,是世界上最早的栽培稻[14]。河姆渡遗址出土稻谷以古老年代、丰富数量、可靠证据证明中国是稻作起源地,颠覆了稻作起源于印度之说一统天下的局面,确立以稻作农业为特色的长江流域与黄河流域一样,同为中华文明的发祥地[15]。河姆渡遗址栽培稻谷的发现和研究引起了国际上广泛关注,从此稻作起源研究舞台上不能缺少河姆渡文化的身影。

图1 河姆渡遗址第四层出土的稻谷与骨耜

河姆渡遗址发现以后,中国成为了稻作起源考古学研究的热点。20 世纪80 年代末90 年代初,在长江中游澧阳平原9 000 年前的彭头山[16]、8 000 年前的八十垱[17],7 000 年前的城头山[18],以及淮河上游 9 000 年前的舞阳贾湖和淮河下游7 000 前的高邮龙虬庄等遗址,相继发现了数量众多的炭化米、陶器上的稻谷印痕、花粉等栽培稻的相关遗存,增加了稻作起源于中国的新考古材料,丰富了稻作起源的新认识,特别是湖南道县玉蟾岩遗址[19]和江西万年县仙人洞遗址,发现了在万年以前的栽培稻谷和栽培稻谷植硅石[20],把长江中游开始栽培水稻时间上溯到1 万年以前。

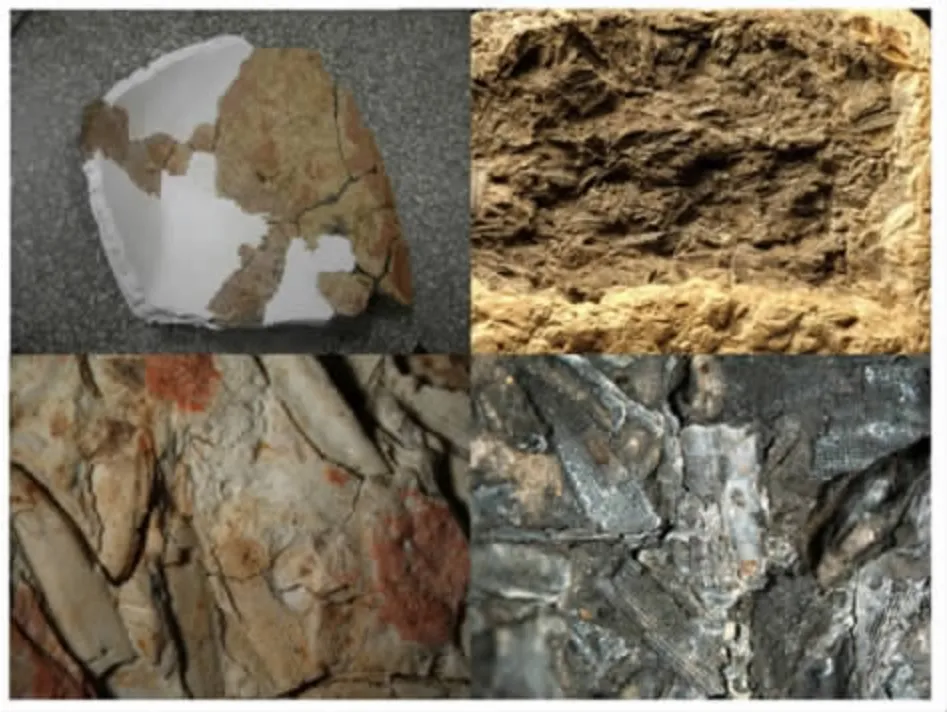

21 世纪初地处长江下游的浙江省考古取得重大突破,发现了比河姆渡文化年代更早的跨湖桥文化和以浦江上山遗址为代表的新石器时代早期上山文化遗址,把长江下游稻作历史往前推进2 000 多年,上溯到万年以前[21-22]。经过多年调查和发掘,目前已经发现新石器时代早期遗址达19 处,它们分布在浙江中部的浦江、金华、义乌、永康、武义、龙游、仙居、嵊州、临海等县市的一些海拔40~100 m 左右丘陵小盆地,年代距今11 000~8 500 年前。这些遗址有共同文化特点,陶器以表面施以红衣、胎土内含大量炭屑,壁厚,最多器形为大型的陶盆;石器以石磨盘和石球、石棒为主,伴随出土少量的打制石器;遗迹以储藏坑遗迹为主要特点,数量较多。上山文化遗址还有一个特点,在夹炭陶器陶土掺合料中含有大量的颖壳和水稻植硅石,据粗略统计,这种类型陶片在浦江上山遗址占总数80%以上[23](图2)。随着考古工作推进和植物考古开展,已经从永康湖西、仙居下汤、义乌桥头等遗址土壤中浮选出炭化米和小穗轴等水稻遗存(图3),经鉴定研究,这些稻遗存不是采集于栖息在自然生境的野生稻,而是收获于经历了相当长时间驯化的人工栽培群落,表明长江下游地区同样具有万年以上的水稻栽培驯化历史[24],再次为稻作起源于长江下游提供了有力证据。

图2 上山遗址陶片中的稻谷遗存

图3 仙居下汤遗址出土的炭化米

长江中下游地区万年古稻遗存的发现表明,长江下游、长江中游,甚至华南部分地区可以归属于一个大的栽培稻起源中心,是中国最早开始稻作农业的地区[25]。最近,栽培稻和野生祖先种的全基因模式分析结果发现,我国珠江流域广西地区的野生稻资源丰富,而且遗传距离与现代栽培稻最近,有十分密切的亲缘关系,是栽培稻最早的驯化地区,传入南亚和东南亚后,与当地野生稻杂交发展出栽培籼稻[26]。目前华南地区只有在一些新石器时代晚期的遗址中发现稻谷遗存,华南起源说再次提出引起学术界关注,也对华南珠江流域考古工作提出了新课题和期待。

3 稻作发展夯实了长江流域文明社会形成的基础

在长江下游以良渚文化为代表的新石器时代晚期遗址的考古工作中普遍发现了炭化稻谷(米)、颖壳和小穗轴等水稻遗存,根据调查,遗址不同的功能区块,或以颖壳(数量极多,且绝大部分为碎片)和小穗轴居多,或以炭化米数量为多,如果应用植硅石等现代分析技术,几乎所有考古遗址中都可发现先民生产和利用稻米的痕迹,可以说稻米是良渚文化先民的主要食物来源,稻作生产是良渚文化时期农耕文化的主要内容。除了稻米以外,遗址中还发现葫芦、甜瓜、桃、梅、杏、柿、菱角、芡实等遗存,从研究结果看,许多植物当时均有可能已经被人工栽培[27-28],基本形成了以稻米生产为主体,并种植瓜、果、蔬菜为特色的江南稻作农耕文化体系。

图5 余杭莫角山东坡粮仓遗迹出土的炭化米、穗柄、草绳、木炭

2009 年余杭区临平茅山遗址稻作农耕遗迹发掘出距今4 500 年左右的大规模古稻田,生动展示了新石器时代晚期良渚文化时期稻作生产。古稻田遗迹丰富,稻田特征清晰,发现有河道、河堤兼道路、灌溉水渠以及田埂(小路)等与稻田管理操作和灌溉有关的遗迹,出土了石刀、石箭镞等先民从事农作活动留下的器具,在居住遗址还发现石犁等农具。南北向的田埂和东西向的灌溉水渠,构成了大致呈南北向长方形或近平行四边形的田块,田块面积通常约在1 000 m2左右,最大的面积近2 000 m2[29]。最近在余姚施岙农耕发掘中发现了8 万多m2的良渚文化时期的古稻田,由路网(阡陌)和灌溉系统组成“井”字形田块,构建成一个比较完善的稻田系统,再次刷新了学术界对史前稻田和稻作农业发展的认识(图4)。茅山和施岙遗址这种大区块、规格化、连成片、有大型灌溉设施的稻田遗迹特点反映出经过几千年发展至5 000 年前的新石器时代晚期,在长江流域已经形成了比较成熟的稻作农业,跨入了具有社会组织管理的农业社会。

图4 良渚文化古稻田(上图:余杭茅山遗址,下图:余姚施岙遗址)

在新石器时代晚期遗址中出土石犁、石铲、石刀、木铲等稻作生产工具,出土炭化稻谷(米)粒形明显变大,古稻田杂草种子减少,土壤含有大量的炭屑等,反映了以火耕水耨为特点的稻作农耕在耕作、除草、良种选育等技术上的进步。稻作生产技术进步提高了粮食产量,利用古稻田土壤稻植硅体进行密度估测,茅山良渚文化晚期稻田产量在140 kg/667 m2左右,是河姆渡文化早期产量的2.5 倍。2011 年在对良渚遗址群莫角山遗址东坡发现了一个粮仓遗迹,估算埋藏稻谷有12 000 kg 以上;2017 在莫角山西南侧的池中寺遗址钻探发现了更大的粮食储存设施遗迹,估算稻谷埋藏量达10 万kg[30]。如此高的土地生产率和粮食储藏量足见良渚文化时期的农业已经能够生产丰富多彩的食物和提供更多剩余粮食产品,为社会分工和复杂化,以及进入文明社会奠定了坚实的物质基础,折射出一场社会大变革的到来。

以高水平的制玉工艺、精美刻画的磨光黑皮陶、通体磨光石器、精致漆木器等为物化特征的良渚文化,墓中出土的琮、璧、钺等随葬玉器数量、组合和规格的不同以及琮上的神人兽面纹显示了社会成员等级差别的存在,制作精细的石器、陶器、木器和纺织等表明手工业发展和社会分工细化,不同规模的聚落形态和埋葬制度反映了社会形态发生激烈变革。2007 年浙江余杭良渚镇发现了方圆约7 km,面积约3 km2的良渚古城,城墙基础宽60~100 m,为石块铺垫[31]。在古城周围还发现以水坝为主体,高坝、低坝相结合的大型水利系统工程遗迹[32]。良渚古城、水利系统、出土器物、聚落形态、埋葬制度等充分表明良渚社会具有一个强大有力的社会政治组织,能够统筹和调动社会人力、物力、财力等各种资源,进行大规模的社会基础工程建设。良渚社会已经具备国家形态、宗教信仰、城池等文明社会要素,业已跨入文明社会。良渚古城的发现,实证中华五千年文明史。2019 年7 月6 日良渚古城遗址成果列入世界遗产名录,世界遗产委员会会议认为:良诸古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态,印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献。稻作是史前长江流域区域性国家形成的物质基础,要加强多学科协作,深入开展稻作起源和史前稻作发展的考古研究,清晰展现中国稻作文化对世界文明的贡献。