方体的空间操作——内蒙古工业大学建筑创新实验中心设计

2021-07-30贺龙武永江张鹏举

贺龙,武永江,张鹏举/

很多设计的开始,往往是从纷杂的可能性中抽取一个稳定的发展方向和框架,然后在这个方向和框架下,再探究设计的二级可能性。如果设计足够复杂,不排除依此方式,再延伸出三级可能性的设计探讨。

本案的设计过程,也是在前期整体考虑各方设计因素的条件下,首先确定了以一个方体作为对外部环境因素的基本回应,在此基础上,通过平面切分、结构错层、置入风井、皮骨建构等方式,对方体的基本形态进行二级可能性的空间操作探讨,进而完成了对设计问题的全面响应和空间内涵的自然升华。

1 方体——设计的原始切入

建筑创新实验中心项目位于内蒙古工业大学校园内,属于建筑馆的第三期建设内容。项目的建设旨在完成对建筑学学科下设的各类实验室进行重新的集中和整合。设计之初通过对项目整体的梳理和分析,很快便形成一个清晰而稳定的设计方向:建筑应通过一个方体的基本形态,来统一回应场地、功能等现实需求。具体原因如下:

(1)项目场地有限,但功能容量需求较大,在完成场地退线和建筑高度控制分析后,设计认为一个紧贴设计退线和建筑高度控制线而自然生成的最大化的方体空间,是满足建筑功能容量最直接的手段。

(2)对于实验室本身的功能属性来说,一个宽大方正的空间是最契合实验设备高效灵活的布置需求。

(3)内蒙古工业大学校园建成年代较早,校园建筑整体较为陈旧,在下一步校园散点式的建筑生长过程中,校方预期在历史感较强的校园环境中,突显一批有一定时代性和标志性的建筑物,以此和旧有建筑形成一种年代跨度上的差异,反映学校历史积淀的同时,带来一定的时代气息。在此背景下,同时考虑项目有限的资金投入,设计认为方体是在规避投资超额风险的情况下,借助其形体特有的现代简洁属性来彰显时代性格最理性而有效的手段。

至此,项目宏观的发展方向已经明确,设计开始转向对方体具体空间设计潜力的挖掘阶段。进一步分析可以清晰的看到,方体的形体手段,使有限的场地勉强承载了任务书中高容量的功能需求,但如何让方体能从容地兼顾空间的高效、流线的顺畅、结构的合理、能耗的节约、体验的愉悦等矛盾,依然是设计需要面对的难题。问题的多重与交织,让冗余和矫作的设计手法顿时失效,反而激发出设计对于功能、形式与结构一体化操作处理的追求,进而演化出一条清晰的空间生成路径。

2 纵向平面切分

首先,面对基于场地退线生成的方形平面,设计的第一步操作是通过纵向的平面切分,在平面中部集中布置了南北贯通的建筑公共服务空间(公共交通、卫生间、管井等),平面东西两侧除一层局部留作门厅,其余空间全部被解放出来用作实验室。

图1 外景

图2 .图3 分析图

图4 鸟瞰

图5 建筑爆炸图

图6 .图7 外景

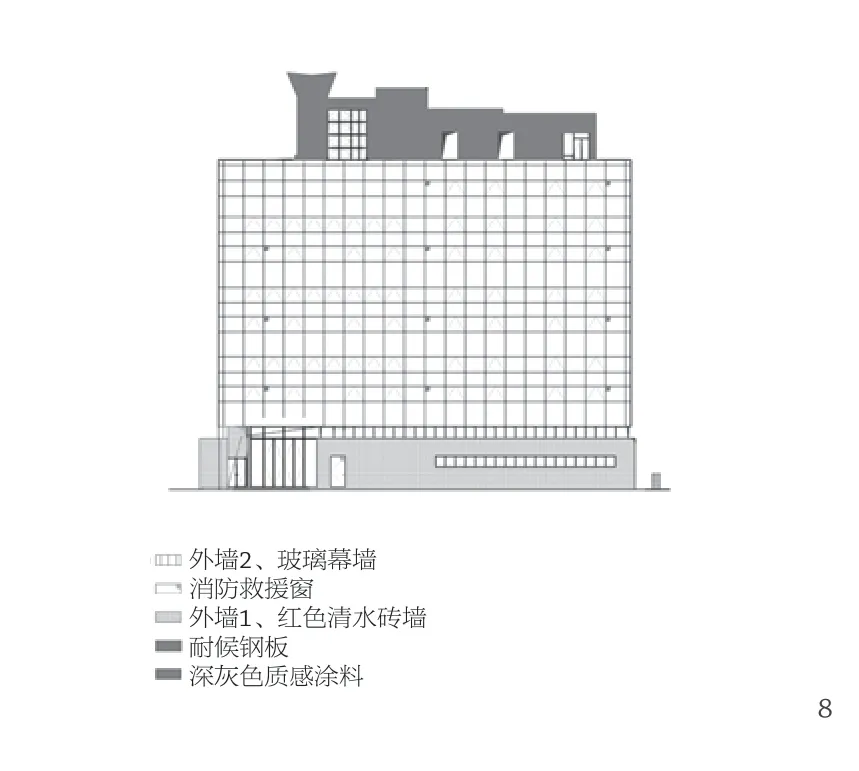

图8 东立面

图9 西立面

图10 南立面

图11 北立面

图12 .图13 剖面

图14 首层平面(标高±0 .000 )

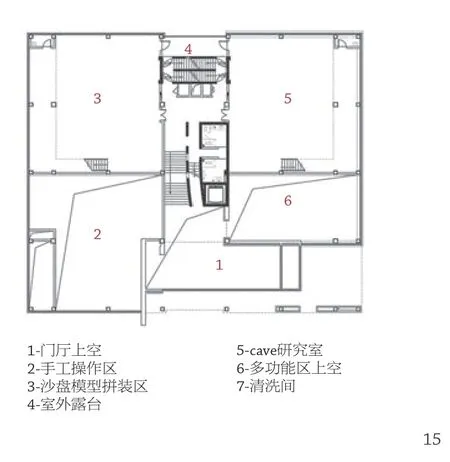

图15 平面(标高3 .010 )

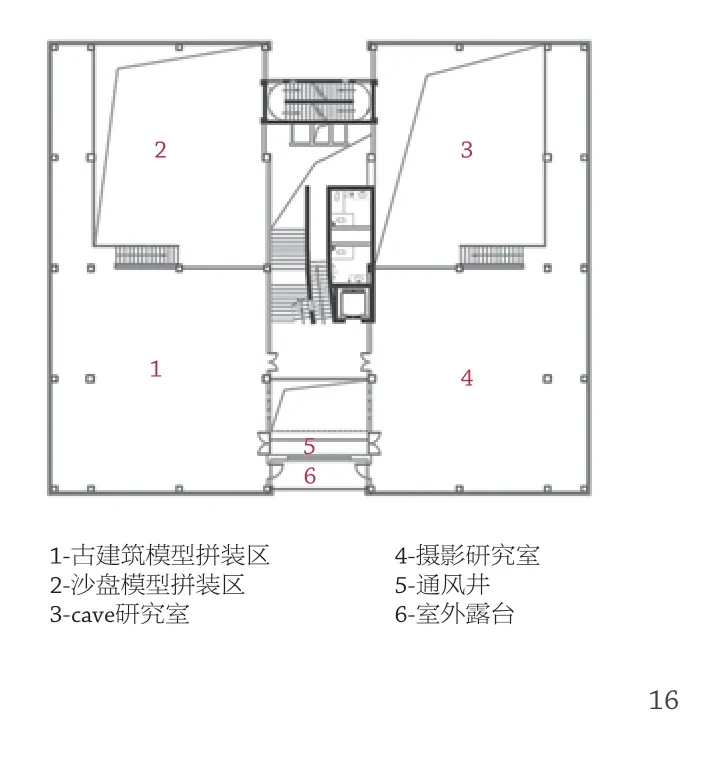

图16 二层平面(标高5 .200 )

图17 -18 外景

图19 外景

图20 内景

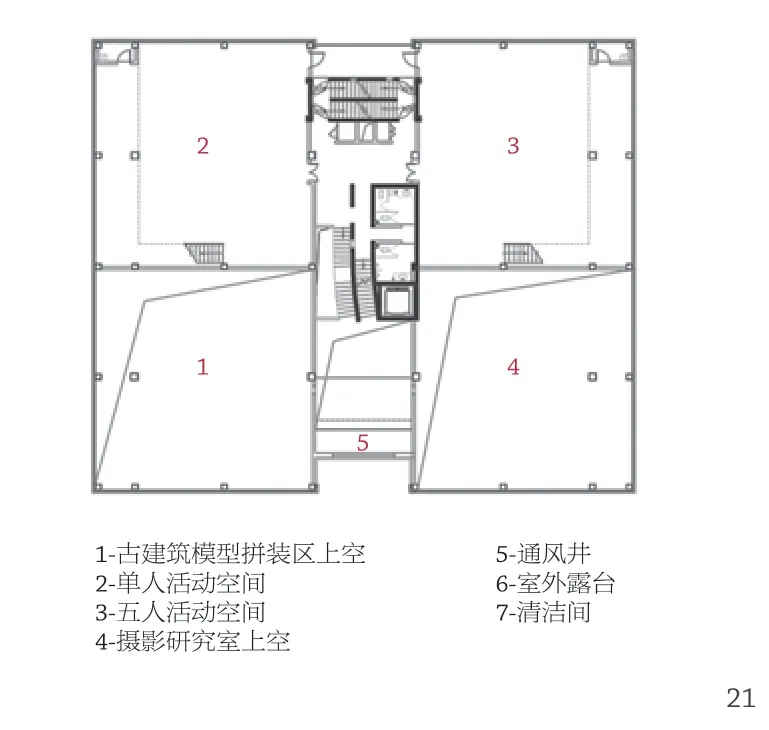

图21 平面(标高8 .210 )

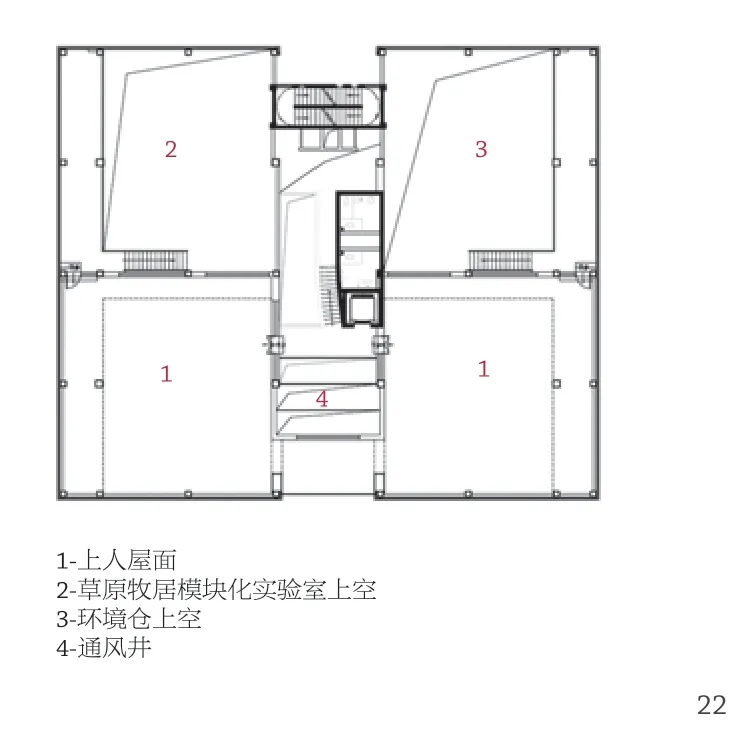

图22 五层平面(标高20 .800 )

这样看似简单的划分方式,实则是在多方案比较之后谨慎确定的一步操作:公共服务空间居中集中布置,不仅减少了疏散距离和交通面积、提高了实验室的得房率,也使平面结构形式在满足两侧实验室空间跨度要求的同时,在结构受力上更为均衡,减小了大柱跨带给结构上的挑战难度。另外,公共服务空间选择南北向布置,除实现了自身和两侧实验室空间上的南北通透之外,更大的意义在于让下一步的设计操作成为了可能。

3 横向结构错层

实验室空间单元为了面积的最大化,平面进深基本上由南北退线控制生成,虽然设计上保证了南北通透,但面对超大的空间进深,建筑通风的问题仍需重点关注。

除此之外,项目所在地虽属我国北方严寒地区,但建筑夏季防热问题宜需关注。当地建筑常常为了应对夏季短暂的伏天而被迫安装空调,一年只使用一个月左右,运行成本虽低,但一次性设备资金投入却不容忽视。从建筑师角度出发,单依靠被动式的空间手段,不一定能够完全解决冬季防寒问题,但如果通过合理的空间手段,让此类地区的建筑在夏季能保证良好的自然通风,从而避免纠结是否安装空调的尴尬,倒不失为一件更具现实意义,更能体现被动式绿色设计价值的实事。

图23 总平面

鉴于以上两点,项目作为创新实验中心,设计希望让建筑本身成为最大的实验装置,在研究地区建筑空间通风效率方面,有一定的实验性探索。

因此,在竖向平面切分的基础上,设计接着对两侧实验室空间单元进行了横向结构错层的操作处理,从而得到一个南高北低、南北贯通的空间单元,这一空间策略源于炎热地区的空间设计经验,理论上也符合通过改变空间剖面形态,提升中性面,加强空气热压通风的原理。同时,错层的空间策略让建筑北半部分下沉,形成了半地下的实验室空间,从而在建筑顶部有机会再增加一组实验室功能房间和与之连通的屋顶室外实验场地,进一步提高了功能性房间的数量。

4 竖向风井置入

在横向结构错层的基础上,设计同样利用提升中性面的热压通风原理,在建筑公共服务空间南端,依次置入了3 组独立的两倍层高的风井,并分别与建筑二至四层的实验室空间单元连通,使建筑主要空间单元依靠风井的拔风作用,让通风效率得到进一步的提升。3 组风井前后相错,每一组风井都可通过南向太阳辐射直接得热,为热压拔风创造更多负压动力。风井北向侧壁用半透明的阳光板封闭,实现了阳光透过井道对中厅空间光线上的补充。除了南向的间接光线,中厅空间的光线更多源于顶部的天窗采光,塑造光影的同时,也让中厅空间作为另一种形态的风井,对公共空间和一层实验室空间单元的通风效益起到加强作用。

5 内外皮骨建构

完成以上3 步核心操作,设计从空间结构一体化的角度再次回归于建筑平面,在不影响实验室使用效率的前提下,分别在平面东西两侧布入两排柱网,让建筑从西向东依次形成“小- 大-小-大-小”的跨度格局,进一步优化结构空间的同时,一定程度上也对实验室区域进行了空间格局的限定和使用方式的引导,从而让建筑的整体骨架更加趋于结构理性和空间理性的融合与统一。

骨架的独立与完整,诱发了围护系统游离的存在状态,从而让建筑的内外构成自然转化为一种皮骨互依互立的建构关系,基于这样的建构关系,同时考虑方体的时代感,设计最终选择了一种类玻璃幕的表皮做法。选择这种做法,还有一个更深层次的原因,就是设计对于实验室内部空间光线控制的考虑:实验室大层高、大进深、大面宽的空间特点,导致外墙必须全面的打开,才能保证室内光线的整体亮度和均匀度,而全玻璃包裹是回应上述光照需求最直接有效的做法。在玻璃的细节处理上,设计通过双层玻璃,内夹特制的白色絮状保温材料的做法,在保障外墙节能技术要求的同时,又使室外光线经玻璃的过滤变得均匀柔和,进而形成舒适宜人的室内光环境。

6 空间呈现

空间呈现作为一种结果,是最易被人关注的一面,某些时候甚至成为个人评判喜恶的唯一标准。但这种压力并未让设计甘于“刻意”的干预空间的呈现结果,而是潜心于对具体问题的回应,在回应的过程中让空间趋于一种“自然”的呈现状态。

图26 -28 内景

虽然说方体本身就是设计对结果呈现的一种先期预设,但在进一步设计过程中,设计并没有拘泥于方体的完整性,内部系列的空间操作不同程度地对现代简洁的方体表皮形成了冲击,从而导致完整的表皮发生了局部的变异,让人从外部空间便能自然地捕捉到建筑内部空间的构成关系。同时,冲破建筑表皮裸露于外部环境的建筑语汇,又自然地与旧有建筑的红砖、铁皮等材料语言发生了同化,从而在表现新旧建筑年代跨越感的同时,又保证了新旧建筑的历史延续性。同时,被同化的材料语言借助空间建构的组织逻辑,又顺利地传递到建筑内部,进而使建筑内部空间也自然呈现了两种时代感的材料互相交织的空间状态。不同材料语言的组织逻辑,自然地强化了建筑空间体系、结构体系和维护体系的建构关系。从而实现人们在空间体验的过程中,通过视觉识别的方式便能清晰地感知到空间本体的组织逻辑和建构内涵。

同时,这种“自然”的呈现在公共服务空间的空间特征上亦有体现。出于空间效率的考虑,建筑所有的公共服务空间集中于平面中部的南北夹缝中布置,而这种集约的布置,又恰恰定义了公共服务空间狭长窄高的空间特质。这样的空间特征与日本町屋文化下的狭长主义建筑空间特征非常相似,但这种相似并非源于形式的模仿,而是在于其背后如出一辙的形成逻辑所导致的“自然”相似。

另外,对于实验室功能单元的空间塑造,设计更是全面放松,完全遵从热压的通风原理和结构的理性布置,自然地生成了错层的空间形态和柱网限定下主次空间的使用格局,从而定义了实验室功能单元独有的空间特色。□

项目信息

业主:内蒙古工业大学

建设地点:内蒙古呼和浩特市

建筑设计:内蒙古工大建筑设计有限责任公司

方案创作团队:张鹏举,贺龙,李鑫

施工图设计团队:陈超,杨宗上,赵智勋,郝荣,朱喜

荣,陆晓飞,陈芳

建筑面积:5966 m2

设计时间:2018.06-2019.12

建造时间:2020.03-2021.06

摄影:窦俞钧