建造·人·自然——雄安市民服务中心企业临时办公区的绿色设计策略

2021-07-30任祖华陈谋朦

任祖华,陈谋朦/

1 绿色设计的方向

2015 年“适用、经济、绿色、美观”的新时期建筑方针的提出第一次将“绿色”写入指导未来建设的方针。这是对我国前期几十年粗放式建设模式所付出的生态代价的深刻反思,建立一套以绿色生态理念作为核心价值的建筑设计路径刻不容缓。

但同时,绿色设计不是绿色技术拼凑的设计,也不是参考打分条目罗列出来的设计[1],建筑是有生命的,建筑创作与绿色建筑不能割裂开[2]。绿色建筑设计应该从建筑设计本体出发,以绿色生态作为基本价值观而建立的设计逻辑,并以此形成的基本设计策略。雄安市民服务中心企业临时办公区项目是我们基于此思考的一种探索。

2 企业临时办公区的绿色设计策略

2.1 绿色建造体系的探索

雄安市民服务中心是雄安新区的第一个启动项目,主要是为未来的雄安建设提供必要的办事服务、会议展示等功能需要的起步区建筑。其中,企业临时办公区(图1)是为未来入驻雄安新区的企业提供临时办公的场所。

图1 企业临时办公区东侧入口(摄影:张广源)

2.1.1 可循环利用的箱式模块体系

正如它的名字一样,企业“临时”办公区在设计之初就有一个很特殊的要求——当各企业在雄安的正式办公楼建成后,建筑将被拆除,土地根据规划将移作他用,因此业主希望它的使用周期为10年左右。其实这种“临时性”是我国快速发展的城市建设中很多建筑都不得不面临的困境,建筑刚刚建成10 ~20 年乃至更短的时间,便又面临被拆除重建的命运,也意味着资源的浪费与对环境的污染。

我们一般建筑的设计年限为50 ~100 年,这也就意味着建筑材料和建筑本体的寿命明显大于建筑的实际使用寿命。面对这一现象,同行们做了很多有益的研究,可以是对原有空间的改造再利用,这显然不适合我们这栋建筑;也可以是某类构件或某种材料的再利用;亦或是建筑垃圾的再造利用,但由于经济性、可操作性等因素的制约,实际操作中往往难以实现。

建筑可循环利用的问题也是“建造”[3-4]的问题,与建造体系的选择有关。我们能否在汲取同行经验的同时,探索一种简单易行的可循环利用的建造体系,使得建筑在全寿命周期中实现绿色建筑高效率的资源利用,当建筑完成它当前的功能使命后,可以通过简单地重新组装,异地继续使用,这成为我们设计伊始就在考虑的问题,这也意味着我们的设计要从研究建造体系开始。

箱式模块化建筑体系[5]使这种循环利用的设想成为可能。单元化的模块可以根据功能的需求自由组合;每个模块内的结构、维护体系、设备管线、内装等均高度的集成化,形成自洽的系统,可以实现组合后建筑的“即插即用”;模块间可逆的连接方式使模块的拆装变得简单可行。

2.1.2 工业化的制造方式

“大干快上”似乎是我们这个时代城市建设的一种普遍现象。同样,这个项目从设计到建成只有不到10 个月的时间。当然,通过压缩设计周期、通过现场增加人力、延长日均施工时间的方式,建筑可能也能按时建成,但建筑的质量和品质却很难保证。如何才能做到速度与质量的兼顾?现代工业制造的方式给了我们很多启示。向工业化学习,将现场化、人工化的不可控现场建造转变为机械化、流程化的工厂制造。工业化的施工方式可以多工厂同时加工、批量生产,提高速度,以精确加工保证质量,实现绿色建造。

流水线式的制造方式意味着模块单元的标准化和类型化。整个建筑根据使用功能与空间特质的不同,被拆分为办公、阳台、门厅、楼电梯、卫生间等不同的模块类型,再对每种模块单元分别进行标准化设计[6](图2)。每个模块的外围护系统,也分成了深色墙板、浅色墙板、窗户单元、一步阳台单元等不同的单元类型。不同单元的灵活组合可以实现不同模块的需求,也带来了整个建筑外观的丰富性和差异性(图3)。

图2 模块设计:模块化的空间设计

图3 模块设计:模块化的外围护设计

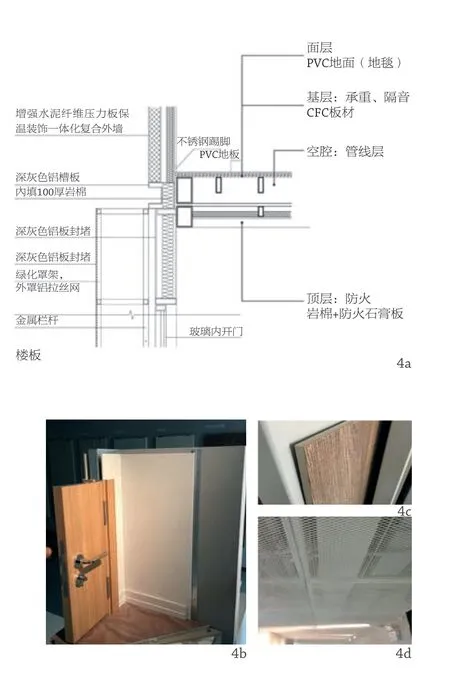

工厂化的加工需要适应工厂加工工艺的材料体系和构造体系,需要最大限度地减少湿作业。因此,项目整个构造体系采用了全装配化的构造方式,所有的材料也都使用了集成化易加工的建筑材料(图4)。

图4 集成化、拼装式的材料、构造体系:最大限度减少湿作业a-细部b-墙体:轻钢龙骨c-墙体:自带饰面的板材拼接d-吊顶:钻拉丝网

图5 集成化的设备管线(2 -5 图片来源:中国建筑设计研究院有限公司)

图6 集成化的设备管线

2.1.3 绿色的施工方式

高度集成化的模块体系,使建筑的绝大部分工作都能在工厂完成,这大大减少了现场的施工量。每个模块像集装箱一样通过海运、陆运运抵现场后,只需简单地吊装就可以完成。异地加工和机械化的施工方式,不仅避免了传统施工方式所造成的噪声、扬尘等污染,减少了现场建筑垃圾的产生,也避免了冬季施工所带来的施工质量问题和工人工作环境恶劣的问题。

工业化的加工和机械化的施工方式,大大缩短了建筑的周期。将近600 个模块只用了不到40 天就在工厂加工完成,现场的吊装工作也只有20 个技术工人只用了25 天便全部安装完毕。而且,每个模块的加工误差和施工误差均保持在了毫米级的精度,保证了建筑的质量和品质(图7-9)。

图7 工厂批量加工生产(6 .7 摄影:任祖华)

图8 模块箱体运输(摄影:左牧童)

图9 模块现场吊装(摄影:陈谋朦)

统一的标准生产和现场整体装配,可以实现钢结构从现场“施工”到工厂“制造”的转变,实现建筑精度从“厘米”到 “毫米”的转变[7]。企业临时办公区项目采用的全装配式、集成化的箱式模块建造体系,是基于对建筑全生命周期可循环利用的考量,反思传统的建造模式,对绿色建筑、绿色建造,以及绿色施工的一次全新的探索。

2.2 绿色行为方式的引导和对人的关怀

建筑作为人的社会实践活动的产物,是人所创造的,并且为人所用,就其根本而言,他的一切活动都离不开人。“以人为本”是绿色建筑的核心人文理念[8]。绿色的建筑应该是拥有生命力的,它能够感知阳光,感受微风流动,让生活在其中的人们也充满阳光[1]。绿色建筑不只是建筑本体的绿色,还应该能够引导人们绿色的行为方式,健康的生活方式。这需要建筑师在设计阶段便将“对人的关怀”列入思考,并且以此作为设计依据,正向推进展开设计。

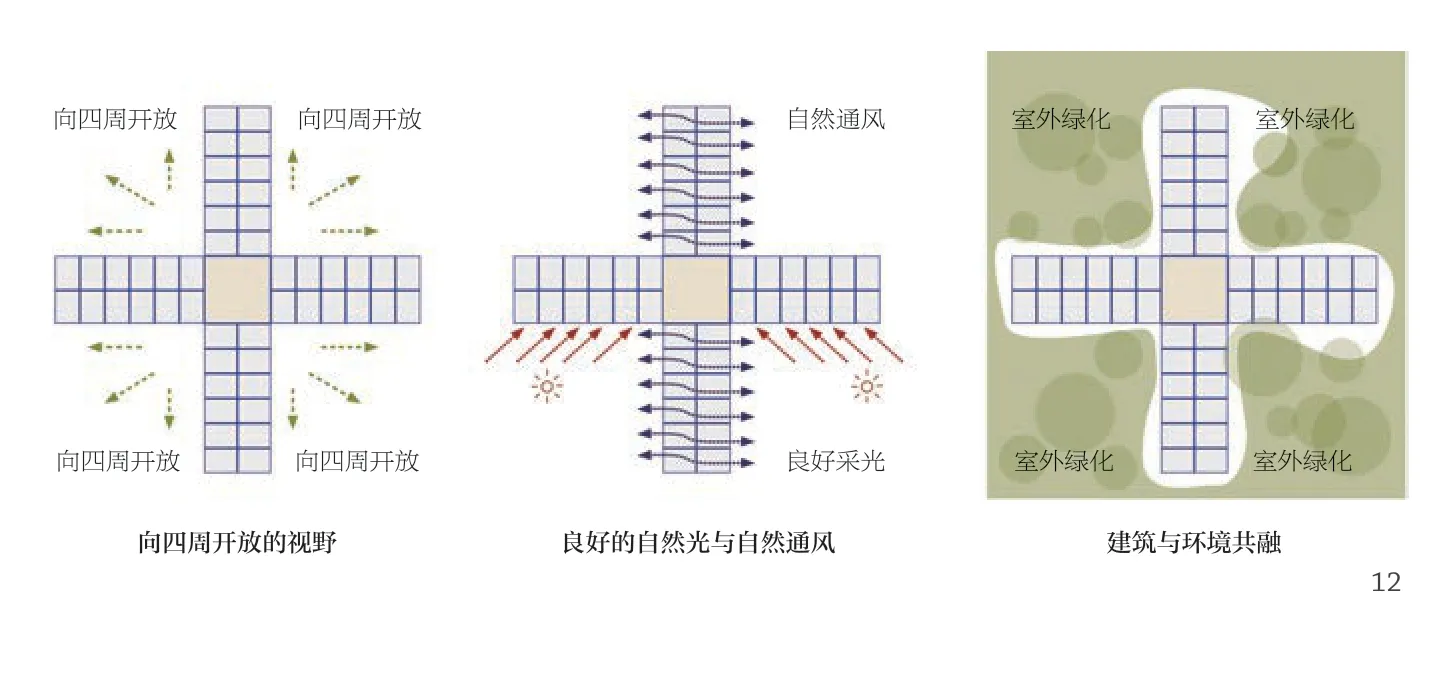

一组组模块组合形成“十字形单元”,“十字形单元”再变异组合形成自由生长的规划形态。十字形布局以公共服务核为中心,办公区在四翼。这种布局形成建筑小进深的空间,实现了良好的自然通风与采光,保证了使用者舒适度的同时也引导人们少用空调,少用能源的绿色行为方式(图10、11)。同时,十字形单元向自然开放,与环境相融,为人们亲近自然提供了可能性(图12、13)。

图10 办公区室内:入驻企业自装(摄影:张广源)

图11 办公区室内(摄影:张兰英)

图12 绿色生态的十字单元模式

图13 十字单元布局拆解示意图(12 .13 绘制:中国建筑设计研究院有限公司)

市民服务中心是雄安新区的第一个建设项目,距离县城较远,配套设施不足,而企业临时办公区的使用者基本都是外地企业来新区办公、生活的人。为了提升使用者的生活品质,我们将配套服务设施集中布置在场地中部,包含职工餐厅、咖啡厅、健身房等功能,形成了充满活力的共享服务街道。共享街道的屋顶自然形成了连续开放的室外平台,不同标高的室外楼梯将各建筑单体与中部共享平台相连,办公人员能在这里自然的碰面、轻松的交流(图14、15)。除了建筑内部必要的一步室内楼梯以外,其余楼梯均设置在室外。室外交通体系的构建引导了室外行为活动的产生。室外楼梯向绿林伸出平台,人们可以驻足停留、接近自然(图16)。

图14 中部共享平台空间(摄影:中建三局集团有限公司)

图15 建筑向自然开放,与环境共融

图16 室外交通体系的构建

室内空间少装修、多自然、自由开放。在这里既有出挑的室外阳台,让人们在办公之余能休憩观景,也有一步阳台将室内外轻易转换,办公人员能轻松地接近自然,还有建筑首层架空的公共空间,引导使用者更多地进行室外活动,享受自然(图17、18)。

图17 建筑单体

图18 檐下共享空间(15 -18 摄影:张广源)

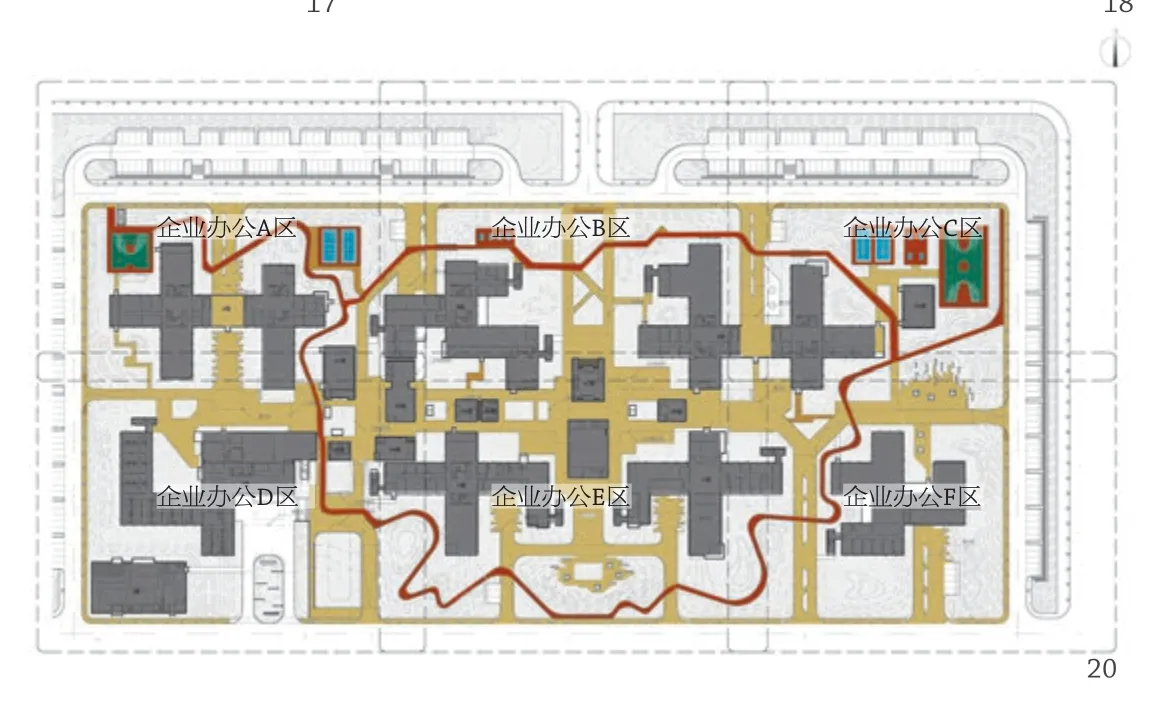

丰富多样的室外共享空间被郁郁葱葱的树林包围。为了形成连续的公共活动空间与漫步体系,场地内部实现了人车分流。车道在组团外围,组团内部均为人行空间,再结合设置体育运动设施、健身跑道,人们可以在这里绿色、健康、舒适的生活(图19、20)。

图19 人车人流的系统

图20 运动设施与健身步道(19 .20 绘制:中国建筑设计研究院有限公司)

2.3 对自然的“轻干扰”的生态策略

1970 年代能源危机的爆发,引发了人类对保护自然环境的思考。建筑界同行对自然与建筑的关系研究也日益增多。如何在建筑设计中充分体现顺应自然的友善态度,尽可能少地出现破坏环境的负效应,使建筑成为生命系统和环境系统的纽带是几十年来大家都在关注的课题[9]。企业临时办公区的建筑设计中也有我们对建筑与自然环境的关系的探讨。

图21 建筑融于自然环境(摄影:张广源)

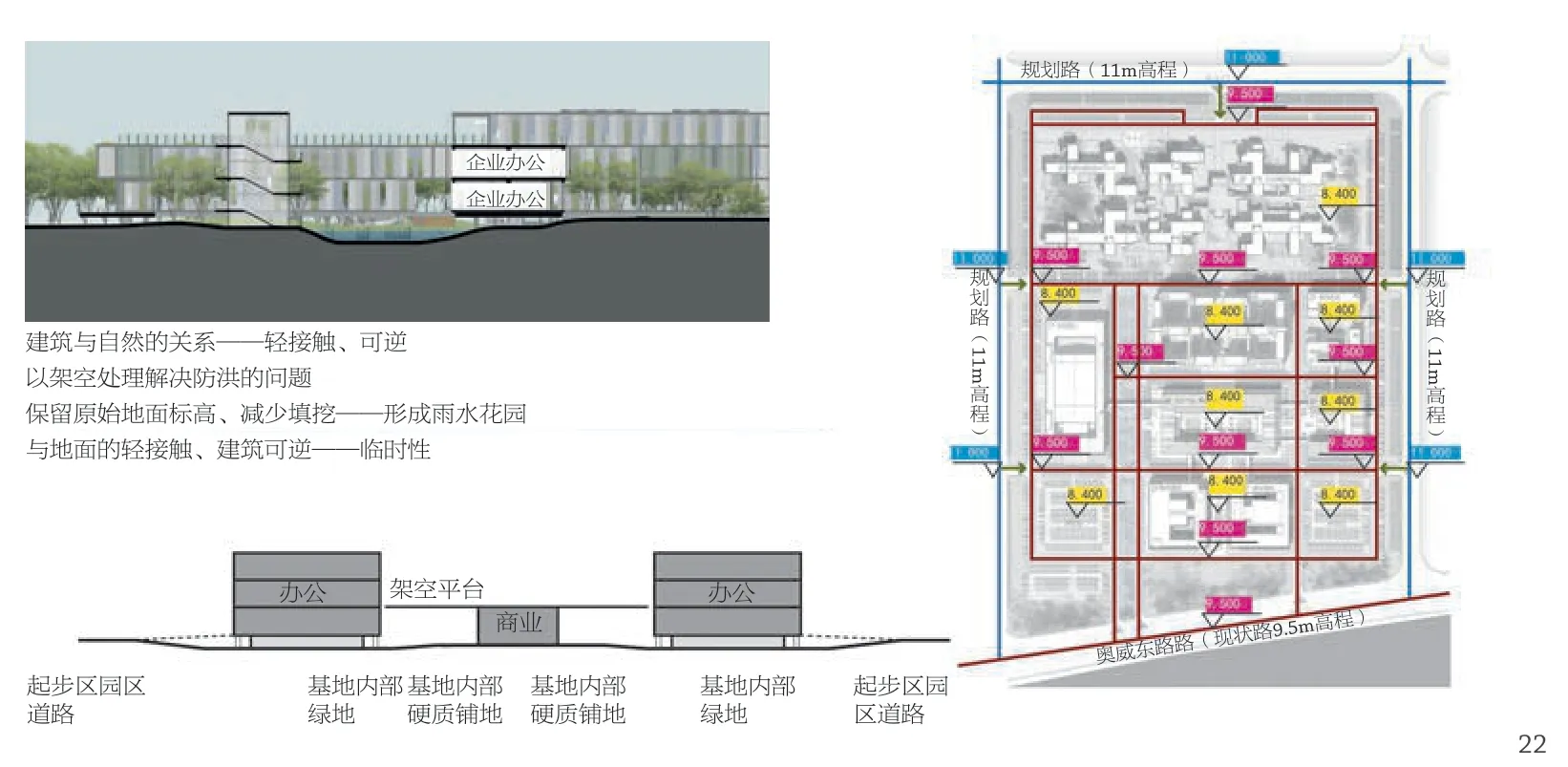

雄安新区在白洋淀附近,地势较为低洼。项目原始场地标高比防洪要求的标高低1.4m。为了减少对环境的破坏,减少土方填挖,我们将建筑轻轻地架空在场地上方。由于建筑之后将被移除,基于最初“可循环利用”的考虑,我们没有设置地下室,而是采用独立基础与建筑底部箱体栓接,建筑之后可以被轻易移除。这种“轻干预”的策略解决了防洪问题的同时也保留了原始地貌(图22)。

图22 建筑底部架空(绘制:中国建筑设计研究院有限公司)

由于华北地区的水资源极度短缺,人们超采地下水,地下水位逐年下降,形成了地下漏斗区。为了改善华北地区严重缺水的问题,我们利用场地低洼的特性,让地面自然形成大量生态化的雨水花园。雨水花园将雨水滞留下渗补充地下水。雨水花园、生态湖、砾石盲沟、种植草沟、透水铺装等绿色生态设计为华北地区未来的自然生态的修复提供了积极的可能性。

远离县城的基地周边市政设施不足,污水排放与供水问题较难解决。为了不给自然生态带来更多的负担,我们在场地西北角设置了污水处理站,对污水进行集中处理之后再利用。经处理后的污水可以用作室内冲厕、道路冲洗、景观用水等用途。除了设置雨水花园收集大量雨水、补充地下水以外,场地也设置雨水蓄水方沟。污水的处理与雨水的收集使得园区实现雨污的零排放。

再者,雄安新区地热资源丰富,市民服务中心采用地源热泵作为可再生能源利用,其提供的比例为96.99%。除此之外,园区智能化的管理、BIM技术的运用、复合化的综合管廊的打造都是绿色生态设计的体现。

雨水花园的设置、雨污零排放的考虑、可持续能源的利用等方面使得建筑在对环境“轻干扰、少破坏”的基础上,也能够进一步回馈自然。大自然孕育了恒河沙数的生命物种,人是自然界生物链中的一环,作为人造物的建筑对自然保持敬畏的态度,并且用其特有的方式回馈自然,使得自然界保持其动态平衡,达到与人、建筑的和谐共生。建筑设计与自然生态在更深的层次相结合,成为人与自然生态展开对话,互相融洽的重要纽带[9]。

3 绿色设计价值观

绿色建筑体系应该将自然、人和人造物纳入统一研究视野,研究人、自然与建筑的相互关系,追求人、建筑和自然三者的协调和平发展[10]。企业临时办公区的绿色设计策略是可循环的建造方式、使用者绿色的行为方式与自然生态3 个因素共同作用产生的,重塑了建筑与环境的关系,构建了建筑、人与自然相融、和谐共处的场景。

正如崔愷院士在《绿色设计导则》中提出的本土设计的绿色建筑观,遵从以绿色生态为设计的核心价值,践行“本土化”“人性化”“智慧化”“长寿化”以及“低碳化”五大维度的设计原则,坚持从建筑设计本体出发,用整合式思考方式和设计的正向逻辑来构建绿色建筑的核心要素,创造新时代高质量的绿色建筑设计[1]。

图23 箱体+独立基础(摄影:中建三局集团有限公司)

图24 箱体与基础栓接(摄影:陈谋朦)

图25 箱式模块交接构造节点示意图(绘制:中国建筑设计研究院有限公司)

图26 箱式模块交接节点(摄影:陈谋朦)

建筑的设计最终都会落实到项目的使用上。项目建成并投入使用已有3 年时间。建筑安静地坐落在满目的绿林中,入驻企业办公人员在室外平台上休憩交谈,或是在共享街的咖啡厅三两闲坐,市民在雨水花园间漫步,孩童在林间奔跑。微风拂过,青草的味道环绕,人们脸上洋溢着笑容,这大抵是最让建筑师感到幸福的事了。□

项目信息

项目名称:雄安市民服务中心企业临时办公区

业主:河北雄安市民服务中心有限公司

建筑设计单位:中国建筑设计研究院有限公司

主创建筑师:崔愷,任祖华

地点:河北雄安新区

设计/建成时间:2017/2018

图27 雄安市民服务中心企业临时办公区鸟瞰(摄影:李季)

图28 企业临时办公区室内:入驻企业自装(片来源:超级番茄设计顾问有限公司)

图29 首层架空共享空间(摄影:张广源)

图30 .图31 雄安市民服务中心企业临时办公区使用中(片来源:戴水道景观设计咨询有限公司)

设计团队:(建筑)梁丰,庄彤,朱宏利,王俊,陈谋朦,盛启寰,邓超,朱巍,韩亚非,刘燕辉,胡壁;(结构)刘长松,丁路通,任乐明,孔维伟,白倩楠,王海波,武晓敏,张兰英,蔡玉龙,娄霓,任庆英;(给排水)刘志军,李仁杰,张越,夏树威,杨澎;(暖通)张英杰,张思健,徐征,金跃;(电气)裴韦杰,杜建勋,张晓泉,陈琪;(总图)路建旗,李爽,王炜,高治,白红卫;(室内) 彭典勇,韩文文,饶劢

基地面积:6.037 hm2

建筑面积:36,000 m2

技术标准:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心,中国残疾人联合会,中国建筑设计研究院有限公司,中集模块化建筑投资公司,中国中建设计集团有限公司

室内设计:中国建筑设计研究院有限公司,超级番茄设计顾问有限公司

景观设计:戴水道景观设计咨询(北京)有限公司,天津华汇景观设计团队

绿色建筑顾问:中国建筑科学研究院天津分院

灯光设计:北京清华同衡规划设计研究院有限公司

BIM设计:中国建筑设计研究院有限公司BIM设计研究中心模块生产安装:中集模块化建筑投资公司,中建集成房屋有限公司

现场施工:中建三局集团有限公司