天地同和:中华民族多元音乐文化的精神彰显

2021-07-28阎林红

阎林红

2020年暑期档,中国国家博物馆推出“天地同和——中国古代乐器展”。这些展品不仅有国家博物馆的重要藏品,还联合故宫博物院、中国艺术研究院以及上海、湖南、湖北、陕西、山东等多家省级文博单位共同参展。乐器展精品集中而又丰富,包括了古代“八音”分类法的各种乐器,此次展出的二百多件(套)精美的乐器多为国宝级珍品,极为悦目,令人赞叹,涵盖了中华民族多元文化的民族民间乐器,不仅有皇朝礼器,还涉及当代乐器改革的一些新品,是非常难得的一次乐器实物荟萃,勾勒出中国音乐史的发展脉络。

一、国宝珍品——华夏文明生生不息的传统文脉

乐器展的主题词“天地同和”出自先秦时期《礼记·乐记》篇:“大乐与天地同和、大礼与天地同节。”展览共分四个部分,由黄河流域、长江流域起源的中华文明,逐渐展开延伸至日益壮大的中华多民族音乐文化。

第一部分“鹤鸣于九皋,声闻于天”。在这个展厅荟聚有新石器时代的骨质类乐器和陶土类乐器。毋庸置疑,布展排在首位的是享誉世界的“贾湖骨笛”,这是我国发现年代最早(8000-9000年前)的吹管乐器,改写了中华音乐文明起源的历史。贾湖骨笛遗址地处中原地区新石器时代文化的发祥地,属裴李岗文化(公元前7000-前5800年),也是华夏文明的来源地之一。贾湖骨笛的发现说明中国的先民在世界各个文明的初始时期对音乐的独特认知。

展品中新石器时代的骨质口簧为2017—2018年考古成果,这种材质的出土颇受音乐界关注。中国境内的口弦主要存于少数民族聚居地,尤其是游牧民族地区。这支骨质口簧发掘于陕西神木石茆遗址,同期出土的口簧共21件,距今约4000年。据学者研究,位于西北的河套地区是世界口簧的祖源地,石茆口簧被认定为流行于世界各地口弦类乐器的祖型。

陶土类乐器形制多样,依演奏方式可分为三种类型,如击奏乐器陶鼓,吹奏乐器埙和摇奏乐器陶铃、陶响球、陶响器等。这些乐器在中华大地上分布广泛,如西北地区的青海和甘肃的青铜文化、马家窑文化,陕西、河南和浙江的仰韶文化,山东龙山文化,江苏大汶口文化,湖北石家河文化等多地文明均有出土。展品中还有来自甘肃的“永登乐山坪彩陶鼓”外形美观,保存完好。

第二部分“钟鼓喤喤、大音至乐”。此部分展示的是钟、磬、铙、镈等金石系列乐器,凸显中华“礼乐文化”的传统,乐器使用有严格的制度规范,象征着中国的等级制度与社会秩序。

我国青铜文化系列乐器种类繁多,有不少是精美的传世乐器,如“铙”类有著名的商代“象纹大铙”“兽面纹大铙”以及西周“涡云纹大铙”;“钟”类有周代“夔龙纹编钟”和战国时期的“句鑃”;“镈”类有春秋时期的“蔡侯编镈”和战国时期的“后川2040墓编镈”;还有外形独特的“虎钮錞于”等。这些都是难得一见的国宝珍品。

编钟产生于西周时期。目前发现编组最多的是湖北省随州出土的战国时期的曾侯乙编钟,共65件。编钟、编磬等大型编组悬挂乐器依贵族身份的差异,有严格等级设定。这部分象征着等级制度与社会秩序的展品,体现中国音乐用“礼乐”所传输的教化功能。这些体积庞大、分量厚重的青铜系列,反映了当时最先进的工业材料与技术用于乐器制作,其发音原理、工艺水平代表着历史性的高度。

第三部分“丝竹相合、妙音飞花”。展品以宫廷、民间共同存在的丝弦类、竹管类乐器为主。首先映入眼帘的是“琴、瑟、筝”。

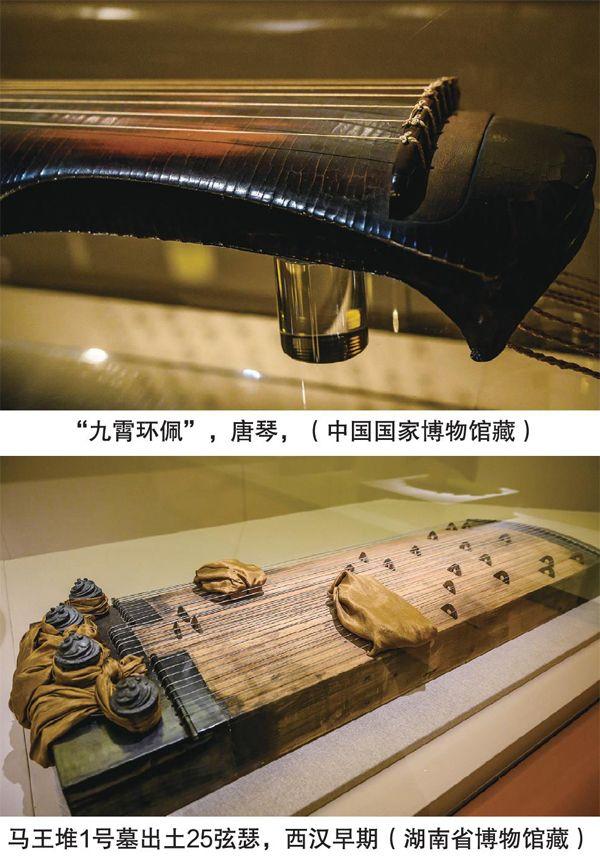

古琴代表著古代文人精神,“众器之中,琴德最优”。古琴自2003年成功入选世界级“人类口头和非物质遗产代表作”,其文化价值逐渐被重视。此次为古琴专设了一个展厅,展出了惊世之作唐代“九霄环佩”(伏羲式),还有北宋“混沌材琴”(伶官式)、南宋“轻雷琴”(伏羲式变体)、明代“霜钟琴”(仲尼式)和“倪元璐琴”(仲尼式),并且还呈现了”斫琴”(古琴制作)在选材制作方面的工艺流程。首次展出的还有难得一见的明代琴谱《秋鸿》减字谱与配图,这部保存完好的琴谱呈现出当时在乐谱刻制方面已达到的精美制作工艺。

“九霄环佩”为中唐时期巴蜀制琴名家雷氏家族所斫。乐器外形温厚大气,栗壳色漆,蛇腹断纹。在琴的背面龙池上方刻有篆书“九霄环佩”。目前,名为“九霄环佩”的古琴共有5张。除“国博”外,故宫博物院、沈阳故宫博物院各一张,还有两张为香港私人收藏。

另一种本土弹弦乐器——瑟,早在三千多年的西周时期已在民间流传。瑟,在古代主要用于宴享仪式和祭祀音乐中。马王堆墓葬发掘于1972年,在当时非常轰动,曾拍摄专题纪录片《考古新发现》。据介绍这也是迄今唯一一件保持调弦状态的实例,真是难能可贵。

在弦乐器展品中,还有一部分是通过“丝绸之路”传入的外来乐器,如用“两个字”命名的琵琶、胡琴、筚篥、箜篌等,如今已融入到中国人的生活,特别是琵琶、二胡早已成为中国大众最熟悉的民族乐器。

展品中有一组胡琴,材质上就有木质、竹质、铜质等,琴筒有粗有细,弦数两至四根,可以想象它们的声音有多么的不同,有高的、低的,有浑厚的、也有尖锐的、甚至是沙哑的……。它们活跃在民间音乐、戏曲歌舞中,与人们的生活紧密相关并且已成为中华民族最具代表性的乐器之一。

说起箜篌,曾经相当一段时间在中国已经断流。但是近年来异军突起,它的发展与乐器改革的成功直接相关。展品中有根据敦煌壁画复原的三种不同形制小箜篌,通常不容易见到。敦煌是中国乐器资源宝库,带有箜篌的壁画就有两百余幅。近几十年来,音乐工作者一直在探索对敦煌乐器的复原工作,这些复原的乐器均可以演奏。在文物发掘方面,20世纪90年代以来,新疆地区出土的箜篌实物不断刷新它在中国的传播时间。在新疆的且末和善鄯地区陆续发现公元前8世纪至7世纪多件三弦和五弦的箜篌。这些乐器实物的出土对研究东西方音乐文化交流具有重要意义。

第四部分“云间锣鼓、日月同辉”。主要展示的有中国各个民族带有乡土气息的锣、鼓、号角等品种极其丰富的类型。在少数民族乐器中,有膜鸣类藏族的达玛鼓;气鸣类藏族的筒钦、法螺,蒙古族、满族木质唢呐“那仁筚篥格”等;弦鸣类有维吾尔族的热瓦普、侗族小琵琶;蒙古族的拉弦乐器低音马头琴等。此外,还有来自宫廷旧藏绘画,有清代画家姚文瀚《九歌图》、清代《皇朝礼器图》的各种用于宫廷音乐的精美乐器敌、祝、笙、排箫等。这些乐器用于宗教活动、祭祀音乐、宫廷音乐、民间音乐等不同阶层、不同功用,更多地与人们的生活息息相关。

透过展览的一件件乐器,使我们看到了一个古老的、文明的、绵延不断、充满生机的文化中国。

二、时代思索——古代乐器的传承、保护与改革

乐器如同生物种类一样,它的生存有时是依附于乐种的生态环境。在中国历史上随着王朝的更迭,宫廷音乐也常常进行乐制的变化。早在秦汉时期就有这样的传统,《礼记·乐记》中:“五帝殊时,不相沿乐;三王异世,不相袭礼。”隋代的“七部乐”发展至唐代的“九部乐”“十部乐”,乐器种类丰富,仅鼓类乐器就有几十种,但是流传至今的已寥寥无几。距今一百多年前的清代,天坛还有盛大的祭天仪式,仪式音乐有“卤簿乐”、宫廷音乐有“中和韶乐”等乐种,乐队中有一些大型乐器,如瑟、祝、敌等均随着帝制时代的终结而消失。

“工欲善其事必先利其器”,在乐器展上,还有一些新型的改革乐器,如蒙古族“巨型”低音马头琴、新型箜篌等,甚至有一些在研制过程中曾经昙花一现的乐器。这些乐器记述了20世纪50年代以来,当代音乐家与乐器制作家在乐器改革方面所作的各种尝试,其背后包含着他们投入的巨大精力。

20世纪50年代,随着社会的稳定,为适应新时代的发展,中国民族乐器的改革也开始了。这种改革是全面的,甚至定型千年的古琴都投身乐器改革的大潮,最具代表性的则是“中国民族管弦乐队”的组建。如古琴的改革首先是“扩大音量”、古筝的改革是“增加弦数”“转调”,所有乐器都为适应新组合的乐队编制在进行各种各样的改革。其中不乏成功的案例,例如箜篌的复原便引人瞩目。新型箜篌采用多弦并置可以演奏和弦、琶音、复调,因为有音柱设置,既可以表现带有中国音韵特色的旋律,在转调方面也可与欧洲竖琴相媲美。新型箜篌已成为民族弹拨乐类表现力较丰富的乐器之一,目前,中央音乐学院、沈阳音乐学院等多所高等院校都设置了箜篌专业。

本次展品中有一件“清代十三弦筝”,其筝体部位前面有一个凹陷的圆弧,尾部有明显的下垂。这种音域的乐器在五六十年代还能见到。但随着时代的变迁,到20世纪末传统十六弦筝的使用在民间几乎消失殆尽。当代筝在乐器形制上与传统筝都有较大的改变,特别是在音域、音色方面有明顯的改变或改善。筝的改革步伐在20世纪80年代达到高峰,出现各种形制的“转调筝”,如蝴蝶形状的“蝶式筝”。目前,中国筝在原有的形制基础上定型为21弦,4个八度的音域。而近年筝的改革步伐的放缓与人们的审美观念所发生的变化直接相关。

此外,通过观赏这些珍贵的乐器,我们也发现一些令人惋惜的地方:在唐代的乐器中,不仅有唐琴“九霄环佩”,还有精美的“大忽雷”、唐代的琵琶、古筝等,这些工艺精良的乐器,由于各种原因很多都没有被完善地保存下来。值得庆幸的是,在邻国日本还能见到少量的唐代国宝珍品螺钿琵琶、螺钿阮、笛、箫等。总的说来,我国有悠久的历史,但古代乐器的存有量极为有限,这种情况不仅仅出现在乐器方面,在古籍乐书也存在同样的问题。

结语

近几十年来,有关乐器的图书和乐谱如《中国乐器图鉴》《中国音乐文物大系》《中华乐器大典》《中国工尺谱集成》等出版了多种,上海、北京、广东等地高校陆续建立了乐器博物馆,中央音乐学院还收集整理有“中国乐器数字博物馆”,包括对石窟、壁画所保留的乐器图像的采集等。不仅如此,星海音乐学院乐器博物馆还组织调查民间乐器手工艺传人、记录制作工艺等。所有这些,在文化保护方面都有重要的意义。随着国人对非物质文化遗产保护意识的增强,对中华文明的价值判断也有了新认知,相信与之相关的乐谱、乐书等文献也将会进一步得到挖掘、整理、研究和保护。

在本次“天地同和——中国古代乐器展”中,从袖珍的口簧到巨大的筒钦、从贾湖骨笛到曾侯乙编钟,我们可以领略到古代先人在乐器上的伟大创造,这些乐器都呈现出中华文化的恢弘气度。尽管有些乐器随时代变迁而定格,然而也有一些乐器经改革后焕发出新生命,可以说,延续数千年的中华民族乐器文化正以其旺盛的生命力在传承着。

(责任编辑 荣英涛)