我国民族地区旅游扶贫研究综述

——基于文献计量和CiteSpace分析

2021-07-27侯玉霞胡宏猛

侯玉霞,胡宏猛

(桂林理工大学旅游与风景园林学院,广西桂林541000)

消除贫困是全人类共同的使命。自20世纪80年代以来,旅游业作为重要的扶贫手段在国际上广受重视。我国作为世界上最大的发展中国家,早在20世纪90年代初就提出“旅游扶贫”的口号[1]。此后,英国和世界旅游组织(World Tourism Organization,UNWTO)分别在1998年和2002年提出“旅游扶贫战略”(Pro-Poor Tourism,PPT)和“旅游反贫困可持续计划”(Sustainable Tourism-Eliminating Poverty,ST-EP)[2]。2011年,我国颁布《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》,首次将发展旅游作为扶贫的主要手段;2013年,我国提出将“旅游扶贫”作为新时代民族地区“精准扶贫”的重要引擎和计划;2014年,国务院出台《关于促进旅游产业改革的若干意见》,首次完整提出“旅游精准扶贫”的理念;随后,国家相关部门陆续出台一系列有关乡村旅游、民族旅游、康养旅游、生态旅游、休闲农业旅游等旅游扶持指导政策,扎实推进贫困地区旅游富民工程的展开和脱贫攻坚任务的完成进度。

我国民族地区普遍处于偏远山区和深度贫困双重叠加的地带,既是脱贫攻坚的短板和决胜之地,又是旅游资源最丰富、民族文化最原始的区域,发展旅游业已经成为我国民族地区实现精准脱贫、落实就业创业、缩小贫富差距、提升生活质量、推动旅游产业供给侧结构性改革、助力乡村振兴的重要路径和新鲜动能[3]119,经过多年实践,越来越多的民族贫困地区走出一条“以旅游扶贫”的致富之路。

我国学术界对民族地区旅游扶贫的研究也愈加重视,研究成果日益丰富。本文基于文献计量和CiteSpace分析方法,对研究我国民族地区旅游扶贫的文献进行系统梳理和可视化呈现,力图揭示相关研究现状及热点,整体把握我国民族地区旅游扶贫的研究脉络,为我国民族地区未来旅游扶贫实践和研究提供借鉴和参考。

一、研究设计

(一)数据来源

我国研究民族地区旅游扶贫的期刊论文最早发表于1996年,为确保样本数据科学性和完整性,本文的文献检索起止年限设置为1996年至2019年,时间跨度为二十四年。我们在中国知网数据库(CNKI)对“旅游扶贫+民族”和“旅游扶贫+民族地区”两组主题词进行高级检索,共得到689篇文献,人工剔除会议、硕士学位论文、博士学位论文、研究综述、新闻、书评等无关数据,得到352篇有效文献。其中,核心类文献共计98篇,占文献总量的27.84%。

(二)研究方法

本文采用文献计量法,借助Citespace(5.7.R1版本)对相关文献进行深入分析和总结。文献计量学是指以文献学为基础,用数学、统计学等计量研究方法对文献进行定量和定性研究的一种分析方法,计量对象主要包括文献作者、词频、年限等指标的分布结构等。CiteSpace是美国德雷塞尔大学美籍华裔教授陈超美在2003年基于Java技术研发的科学计量和知识交互式可视化软件,主要用于分析学科演化的潜在动力机制、追踪学术动态变化过程及知识基础等[4]。

本文综合运用以上两种方法,对我国民族地区旅游扶贫相关文献的年度趋势、期刊出版物、研究区域、关键词、研究内容、研究方法等内容进行量化和综述。

二、文献量化分析

(一)文献年度趋势

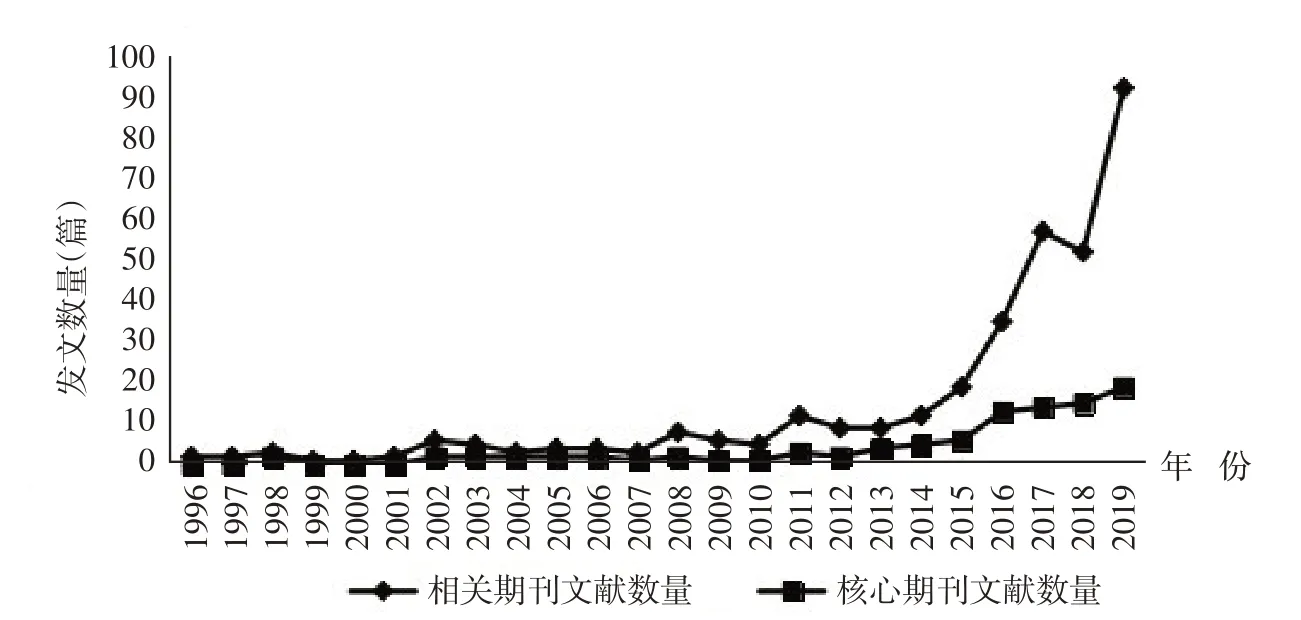

图1展示了中国知网数据库有关我国民族地区旅游扶贫研究文献数量的年度趋势变化。

图1 1996年至2019年中国知网数据库有关我国民族地区旅游扶贫研究文献数量的年度趋势变化

图1显示,1996年至2019年,我国民族地区旅游扶贫研究文献年度曲线呈现较大波动。2016年之前的发文数量普遍较少,随后呈快速增加态势,核心期刊文献数量明显不足且增速较为缓慢。根据历年文献数量的变化情况,我们可将我国民族地区旅游扶贫研究过程划分为萌芽期、蓄势期、发展期三个阶段。

第一阶段为萌芽期(1996年至2007年),此阶段每年发文数量在7篇以下,核心期刊文献较为匮乏,学者开始关注该领域,并且进行了初步研究。

第二阶段为蓄势期(2008年至2014年),此阶段发文总数量和核心期刊文献数量逐步增加,呈波动变化状态;2011年至2014年发文数量增速较快,年均发文数量和核心期刊文献数量分别为10篇和4篇,说明该领域开始吸引更多学者的关注和重视。

第三阶段为发展期(2015年至2019年),此阶段发文数量增速较快,文献总量达255篇,占本文数据来源有效文献数量(352篇)的72.44%,核心期刊文献67篇,占核心期刊论文总量的68.37%;2019年达到顶峰,发文数量达92篇,占本文数据来源有效文献数量(352篇)的26.14%,核心期刊文献19篇,占核心期刊论文总量的19.39%,反映出该领域的研究热度呈高速上升趋势,这离不开国家和地方政府的战略政策支持以及科研机构和期刊出版物的高度关注。

(二)期刊出版物分布

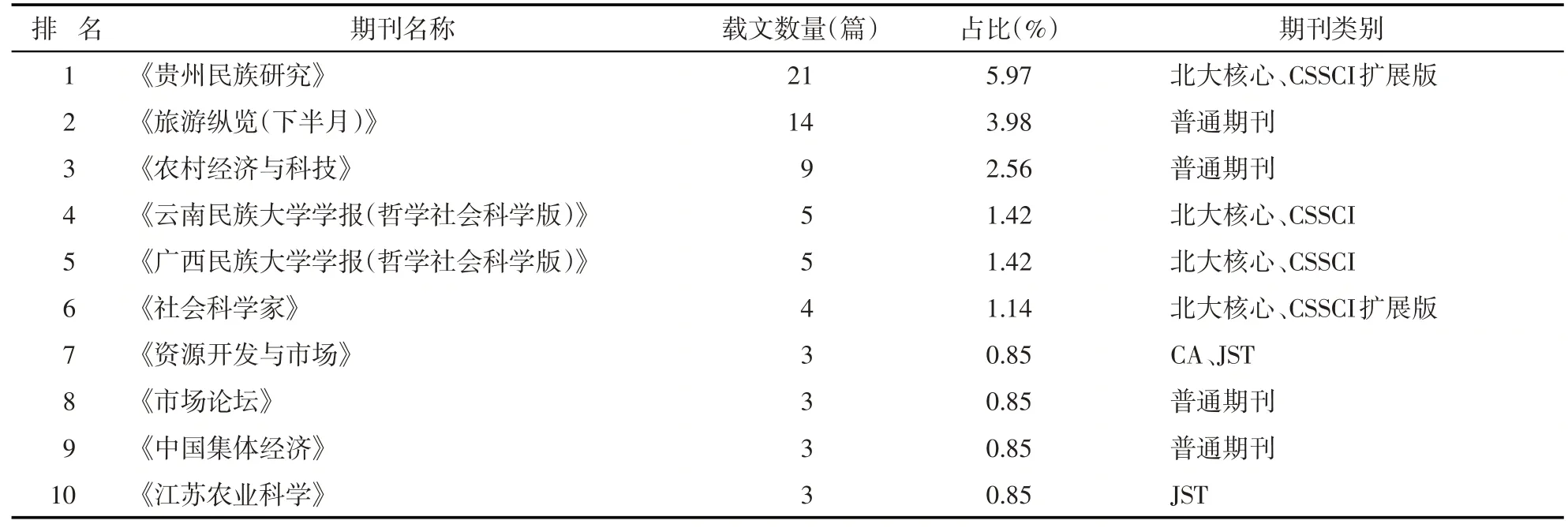

我国民族地区旅游扶贫研究文献来源前十位的期刊出版物,见表1。

表1 我国民族地区旅游扶贫研究文献来源前十位的期刊出版物

我们由表1可知,前十位期刊出版物(其中核心刊物四种)载文量共计70篇,约占本文数据来源有效文献总数量(352篇)的19.89%。首先,刊文数量大于10的刊物包括《贵州民族研究》和《旅游纵览(下半月)》,发文数量共计35篇,约占本文数据来源有效文献总数量(352篇)的9.94%。其中,《贵州民族研究》设有“民族经济研究”专栏,刊文总数量高达21篇,约占本文数据来源有效文献总数量(352篇)的5.97%,占本文数据来源有效的核心期刊文献总数量(98篇)的21.43%,是该领域极具代表性的前沿核心刊物;《旅游纵览(下半月)》作为旅游类专刊,对民族地区旅游扶贫研究领域也较为关注。其次是《农村经济与科技》《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》《社会科学家》《资源开发与市场》等出版物,刊文数量均小于10。

旅游扶贫是一个跨学科的综合性研究问题,以上刊物主要涉及民族学、经济与管理科学、农业科技等学科领域,在一定程度上反映了我国民族地区旅游扶贫研究文献主要刊载于人文社科类刊物,尤其以民族学类专刊较为突出;经济管理类期刊整体研究水平相对较低,旅游类专刊较为匮乏,凸显出相关领域在旅游、经济等多学科交叉研究方面存在明显不足。

(三)作者机构分布

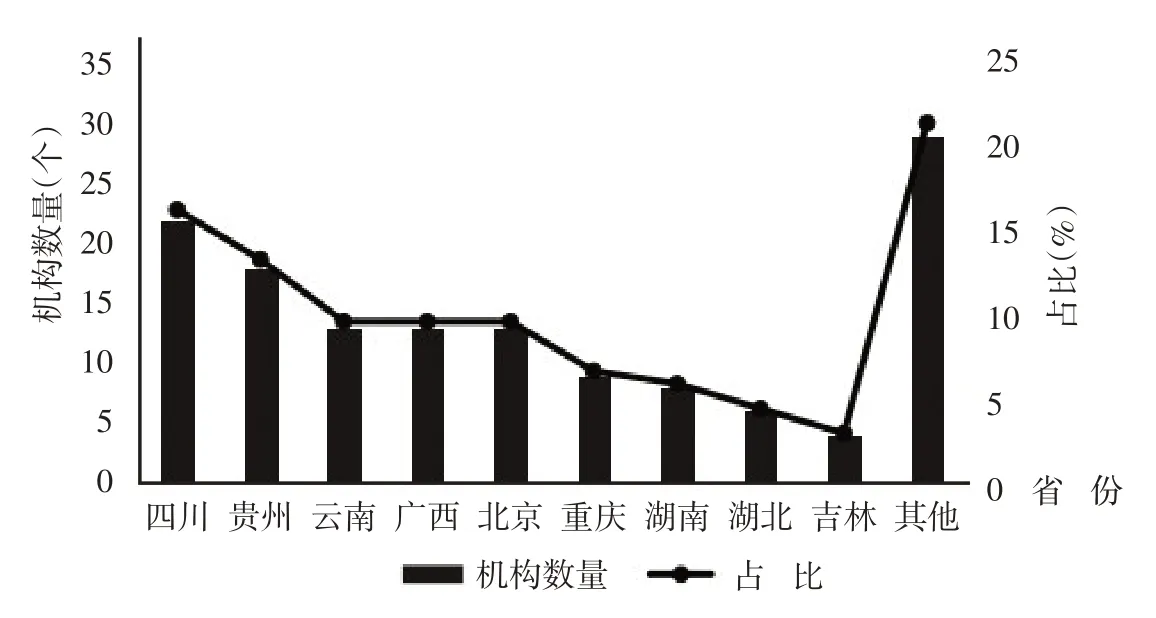

图2展示了我国民族地区旅游扶贫研究机构的区域分布和数量。

图2 我国民族地区旅游扶贫研究机构的区域分布和数量

图2显示,我国有一百三十五家科研机构参与民族地区旅游扶贫的研究,研究机构数量最多的省(自治区、直辖市)是四川省,比例高达16.30%;其次是贵州省、云南省、广西壮族自治区、北京市、重庆市、湖南省等地,这些地区的少数民族分布较为广泛,民族旅游发展速度较快,民族类科研机构较为集中,对我国民族地区贫困及旅游等问题较为关注。

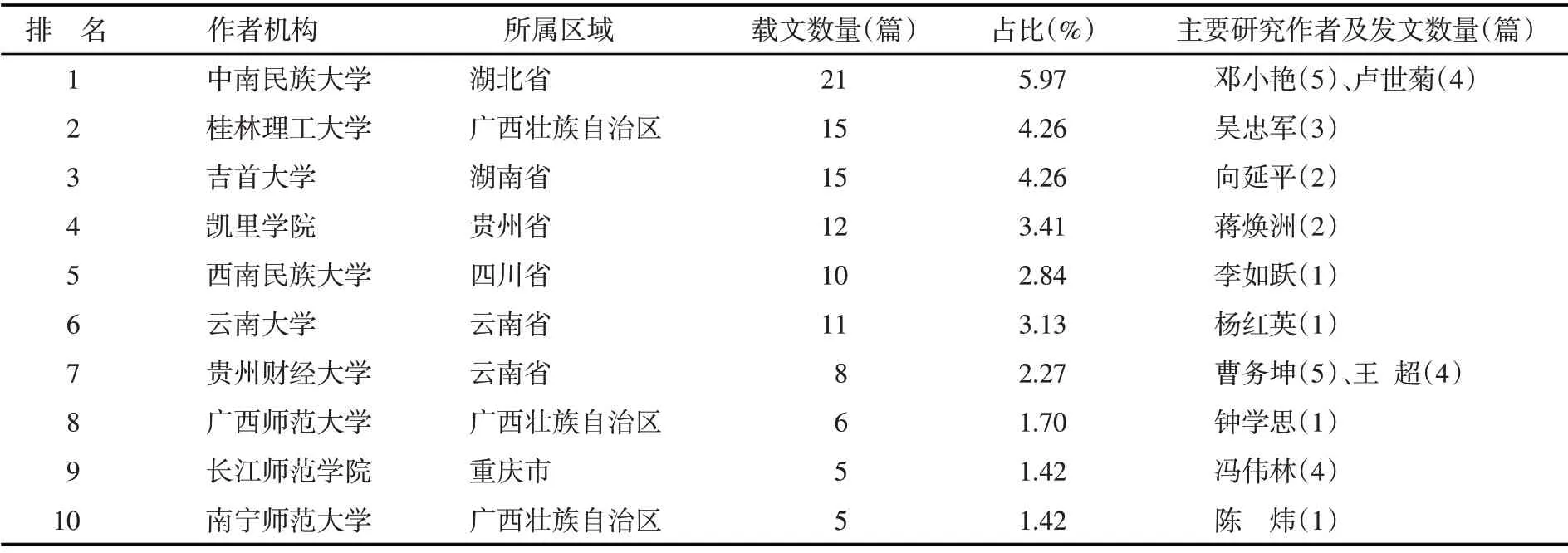

表2呈现了我国民族地区旅游扶贫研究主要作者机构的分布及载文数量等基本情况。

表2 我国民族地区旅游扶贫研究前十位作者机构的分布及载文数量

表2数据显示,中南民族大学、桂林理工大学、吉首大学对我国民族地区旅游扶贫研究最为关注,发文数量分别为21篇、15篇、15篇,代表作者有邓小艳、卢世菊、吴忠军、向延平等;其次是凯里学院、西南民族大学、云南大学等,以蒋焕洲等作者为代表。

我们将图2与表2进行对比可见,尽管北京市科研机构数量较为突出,但是缺乏代表性科研机构和作者。

总体上,我国民族地区旅游扶贫研究机构主要集中于中部地区和西部地区的民族类和师范类高校,这些地区的少数民族分布较为集中,贫困问题较为突出,民族旅游发展迅速,加之当地的科研机构对民族旅游扶贫课题研究具有诸多先天的资源和条件优势,所以研究机构及成果数量相对较多。西北部地区及东部沿海等地区的相关专项研究机构和人员数量明显不足,尚未形成系统专业化研究队伍,同时也反映出这些地区的科研机构对民族旅游扶贫等相关领域的研究意识较为薄弱。

(四)研究区域分布

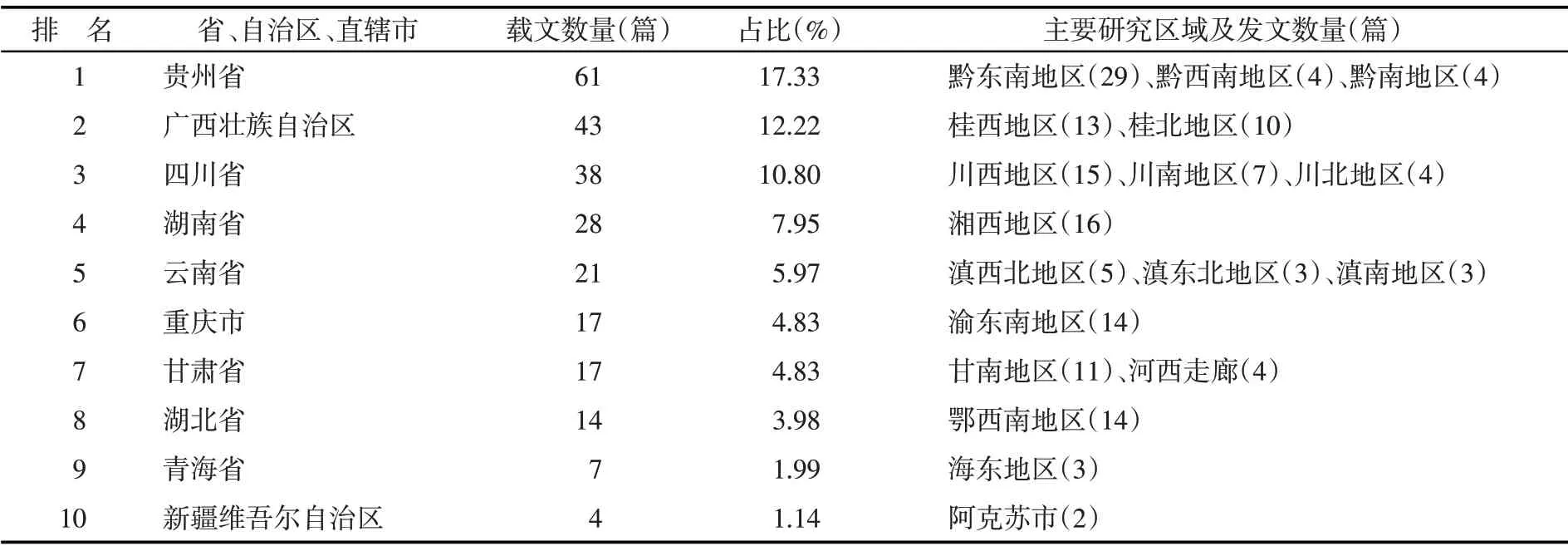

我们通过对我国主要研究民族地区旅游扶贫的区域及发文数量等信息进行梳理,得到表3。

表3 前十位我国民族地区旅游扶贫研究区域及发文数量研究区域分布

表3数据显示,我国中部地区和西部地区是民族地区旅游扶贫研究的热点区域。学者们除了主要将西南民族地区作为整体案例地之外,研究案例地和发文数量最多的三个省(自治区、直辖市)分别为贵州省、广西壮族自治区、四川省。

首先,贵州省载文量高达61篇,占文献总量(352篇)的17.33%。黔东南州的西江千户苗寨、中洞苗寨、郎德上寨等民族村寨是研究案例的聚集区。其中,“西江模式”在近几年引起了学术界的广泛关注和探讨,而且被多地借鉴;黔西南州的贞丰县、黔南州的荔波县、安顺市及遵义市等地在近年来也逐渐得到学界的关注。以广西壮族自治区为案例地的文献共43篇,占文献总量(352篇)的12.22%。桂北地区以桂林龙胜县为主,该县同样是我国最早进行研究的案例地;桂西地区则以百色市及河池市等壮族地区为主。四川研究区域主要覆盖在川西的阿坝州与甘孜州、川南的凉山州和宜宾市等藏族和彝族地区,发文数量累计38篇,占文献总量(352篇)的10.80%。

其次,湖南省研究案例地主要集中于湘西地区的吉首市、张家界市、怀化市等土家族、瑶族聚居地。重庆市作为我国实施旅游扶贫较早的地区,研究案例重点集中于渝东南地区的黔江区、酉阳县、石柱县、彭水县等武陵片区的土家族和苗族地带。云南研究区域广泛分散在滇西北大理州、丽江市、迪庆州,滇东北昭通市、曲靖市,滇南文山州、红河州,滇西怒江州等少数民族区域。

再次,以甘肃省、湖北省、青海省、新疆维吾尔自治区等为研究案例的文献数量相对较少。其中,甘肃省的研究案例集中于甘南州藏族地区,其次为河西走廊肃南州;湖北省的研究案例集中在鄂西南的恩施州;青海省的研究区域主要为海东县等;新疆维吾尔自治区的研究案例以阿克苏地区等连片特困民族区为主。

此外,研究区域还涉猎内蒙古自治区、海南省、广东省、辽宁省、吉林省等自治区和省份的少数民族地区及川甘青、湘鄂渝黔、川滇黔、六盘山深度贫困区等。

综合来看,我国关于民族地区旅游扶贫研究区域以黔、桂、川、湘、滇、渝等中西部民族地区为主,其次为西北的青海、甘肃、新疆等民族区域,涵盖了藏族、苗族、土家族、壮族、瑶族、彝族等地区;东北、东南等民族地区涉猎相对较少,基本与研究机构区域分布相重合,这与少数民族分布、旅游开发进展、贫困程度、科研单位等有一定的关系,也基本符合我国中部地区和西部民族贫困地区与贫困人口数量多的特点。

(五)关键词词频统计分析

关键词是对文章内容的高度凝炼,可以反映论文的核心主旨。本文利用CiteSpace 软件对样本文献进行关键词词频统计、关键词共现分析、关键词聚类分析。

词频是关键词在文章中出现的次数,可以从微观上揭示研究现状和今后发展趋势,引用次数高的关键词可以视为研究热点内容,中心性值大于0.1 的关键词具有较高的影响力,被视为该领域的研究热点[5]。

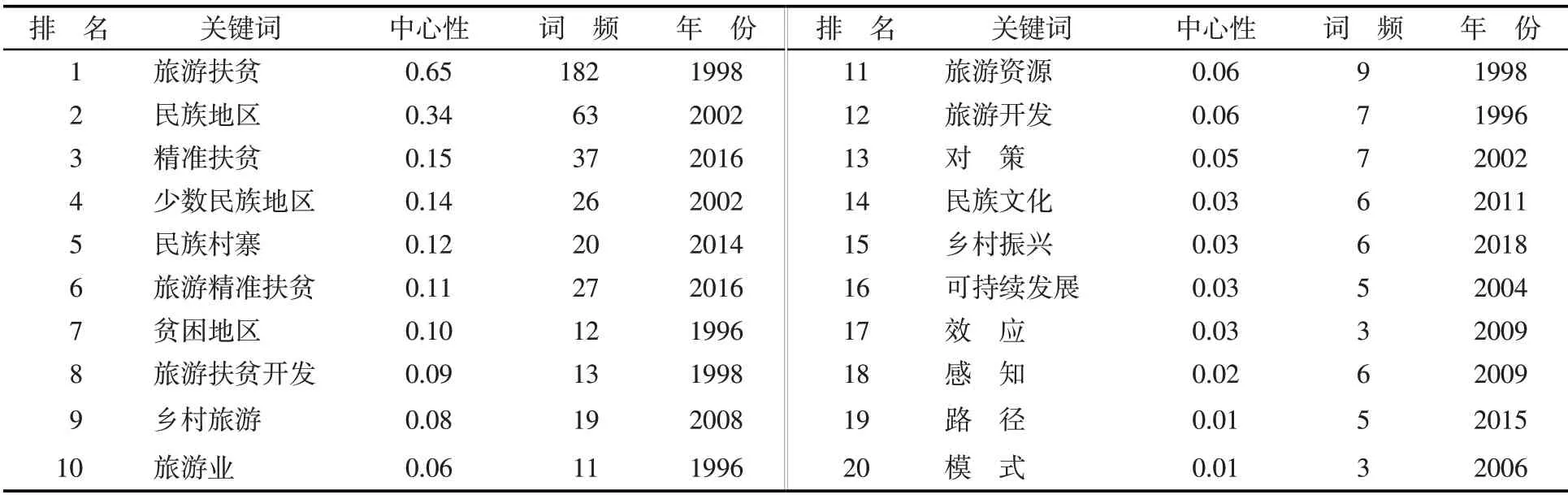

我国民族地区旅游扶贫研究关键词中心性值排名前二十的关键词,见表4。

表4 我国民族地区旅游扶贫研究关键词中心性值排名前二十的关键词词频统计

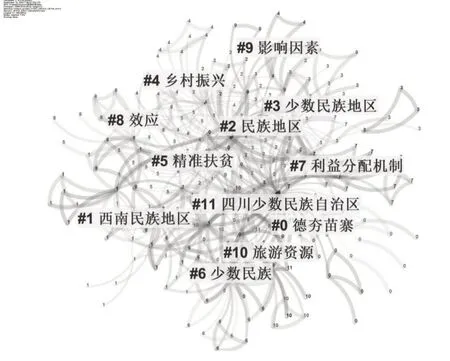

关键词共现,是指多个关键词在同一篇论文中同时出现时,各个关键词之间的共现关系[3]120,从而有效地反映研究内容和方向等。圆圈大小代表关键词频次,频次越大则圆圈越大。线条则表示关键词之间的联系,线条粗细表示共现的强度大小,线条越粗表明两个关键词之间的共现强度越强。

我国民族地区旅游扶贫研究文献关键词共现图谱,见图3。

我们由表4和图3可见,图3中关键词圆圈的大小与线条的粗细与表4中的关键词频次呈正相关。我们将关键词词频按中心性值大小排序(前七位)如下:旅游扶贫(0.65,182)、民族地区(0.34,63)、精准扶贫(0.15,37)、少数民族地区(0.14,26)、民族村寨(0.12,20)、旅游精准扶贫(0.11,27)、贫困地区(0.10,12),这些关键词中心性值均大于0.10,表明其较高的活跃性,与图3中“旅游扶贫”“民族地区”“精准扶贫”三个核心关键节点基本重合。

在研究内容与方向上,“扶贫开发”“旅游资源”“对策”“民族文化”“效应”“感知”“路径”“模式”等是研究热点,“精准扶贫”“乡村旅游”“乡村振兴”“可持续发展”等是研究的重要主题和落脚点。

在研究时间上,我国对旅游扶贫开发、旅游资源等研究最早始于2000年以前,对“乡村旅游”“感知”“模式”“对策”等研究出现在2000年至2010年,对“民族文化”“民族村寨”“路径”等研究出现在2011年至2015年,对“旅游精准扶贫”“乡村振兴”等研究出现在2015年之后。这反映出我国早期主要针对旅游资源开发研究,中期处于旅游扶贫模式、路径选择、策略的摸索阶段,现阶段主要研究在乡村振兴、精准扶贫等时代背景下进行精准施策。

关键词聚类分析图谱是通过运用排序算法LLR(Log-likelihood rate)产生,有助于聚焦研究的前沿主题。为了增加精确度,我们设置最小可见聚类规模为12。编号#0、#1、#3等表示聚类的规模,即聚类中包含的关键词数量,且编号越小,关键词聚类规模就越大[6]。

我国民族地区旅游扶贫研究文献关键词聚类分析图谱,见图4。

图4 我国民族地区旅游扶贫研究文献关键词聚类分析图谱

我们由图4可见,我国民族地区旅游扶贫研究文献的核心聚类词汇主要包括“德夯苗寨”“西南民族地区”“民族地区”“乡村振兴”“精准扶贫”“利益分配机制”“效应”“影响因素”“旅游资源”等,这些聚类标签客观地反映出我国民族地区旅游扶贫研究领域的前沿以及民族地区、精准扶贫、乡村振兴三者与旅游扶贫之间密不可分的联系,同时也说明德夯苗寨和西南民族地区是我国研究的重点区域。

总之,我们结合图3与图4发现,我国民族地区旅游扶贫研究文献系统性和关联性较强,在研究方向和内容的范围上略为狭窄。

三、研究进展

(一)研究内容分析

综合前文关键词分析结果与相关文献内容,本文将围绕我国民族地区旅游扶贫模式、旅游扶贫路径、旅游扶贫效应等研究重点进行总结。

1.旅游扶贫模式

受资源、文化、制度/经验等因素影响,我国民族地区旅游扶贫开发模式呈多样化发展态势。我国学术界对旅游扶贫开发模式的分类有不同见解。根据资源特征,张素梅、向从武等人认为西南民族地区旅游扶贫应当在政府主导、企业拉动、景区辐射、亦农亦旅、搬迁安置、先富助贫模式下运行[7,8]。李赛男、李孝坤、秦娟等人将该模式进一步细化为景区带动型、自然观光+休闲、观光度假+特色农业、特色农业+乡村体验等综合发展模式[9]。按照各利益主体,王超、王志章认为我国民族地区现阶段旅游扶贫模式以政府主导型、社区居民主导型、政府主导+社区居民协助型、政府引导+企业投资型、政府引导+企业投资型+社区居民协助型、政府引导+企业投资型+社区居民协助+公民组织型六种为主[10]。依据不同发展形态及各区域差异化,乌兰、刘伟民认为,我国西北地区“低贫低效”型旅游扶贫适合开展项目助推模式,“低贫高效”型适合采用形象推动模式,“高贫高效”型适合政企互助模式,“高贫低效”型适合利用区域相互协作模式[11]。

2.旅游扶贫效应

与其他扶贫方式相比,旅游扶贫因强大的市场价值、造血功能、良好的产业依托而具有天然的优势。王永莉等人发现,四川民族地区旅游业在拉动经济增长、促进产业转变、完善基础建设、增加就业、转变观念等方面具有重要的推动效应[12]。曹妍雪、马蓝发现内蒙古自治区、辽宁省、吉林省等十二个民族地区的旅游扶贫平均技术效率和规模效率均有所提升[13]。

部分学者认为,旅游扶贫给民族地区发展带来诸多负面效应。文军、李星群调查龙脊梯田景区范围内旅游扶贫效应后发现,各利益主体之间收入分配存在严重矛盾,外来投资者和经营者参与旅游的热情减退,村民对外来经营者表现出不合作等消极行为[14]。朱宝莉、刘晓鹰指出,我国民族地区旅游扶贫较多的依赖外来资本和政府补贴,尚未建立健全的可持续资源增收机制,限制了贫困人口的旅游参与机会和信心,容易造成“临时性脱贫”现象[15]。部分学者从经济、社会、生态、教育等维度对旅游扶贫效应进行评估,发现西南民族地区旅游扶贫取得了良好的经济效益,但是产生了农户之间的贫富差距及以农林业为主要生计的居民陷入困境等负面效应[16],甘肃扎尕那地区通过发展旅游使贫困人口在经济上显著脱贫,教育、健康、生活等方面脱贫较为困难[17]。此外,黄梅芳、李莉等人分别通过构建民族地区旅游扶贫效应评价指标体系、居民旅游扶贫感知指标,对旅游扶贫效应进行科学的实证测量研究[18,19]。

3.旅游扶贫路径

对旅游扶贫路径的选择和构建研究,多以具体的案例提出科学化、合理化、系统化的扶贫路径。于蓉认为,阿坝州旅游扶贫的当务之急是选择“旅游规划—打造特色项目—政策倾斜—加强宣传推广”的路径[20]。吴胜涛等人提出,西北民族地区体育旅游应当选择筹集资金、人才培养、转变思想的发展路径[21]。吕君丽等人认为,民族村寨旅游扶贫应当建立旅游可持续发展观、加强政府规划指导、建立利益主体平衡机制等路径[22]。沈涛、朱勇生、吴建国认为,云南边疆民族地区应当实施贫困识别、项目选择、制度增权、生态保护四条发展路径[23]。张晓、李春晓通过分析马边县旅游扶贫问题,构建了各利益主体(政府、企业、社区居民、非盈利单位、游客、高校科研单位等)参与旅游发展路径模型[24]。刘杨星、黄毅提出,西部民族地区应当选择生态文明建设、优化旅游空间格局、增强民族文化主体保护、培育社区人才等路径[25]。周兵、黄显敏,任政亮根据酉阳县扶贫现状,提出搬迁到村、建设到村、分类到村、股份到村、考核到村的“三村两户”式旅游精准扶贫路径[26]。何星根据阿坝州地理环境特点、社会经济水平及旅游开发现状,提出“加强保护生态—落实减灾防灾—改善生计方式—扩大居民增收—提升区域经济—实现乡村振兴—推进城乡均衡—促进社会稳定”的可持续发展路径[27]。

续 表

(二)研究方法分析

我国对于民族地区旅游扶贫研究经历了二十余年的发展,由最初的旅游扶贫反思、旅游扶贫现状、旅游扶贫模式及发展策略研究,到旅游扶贫经济绩效评估及路径探究等,定性研究文献量仍然占据主导地位,定量与两者结合的研究方法及其数量逐渐丰富。

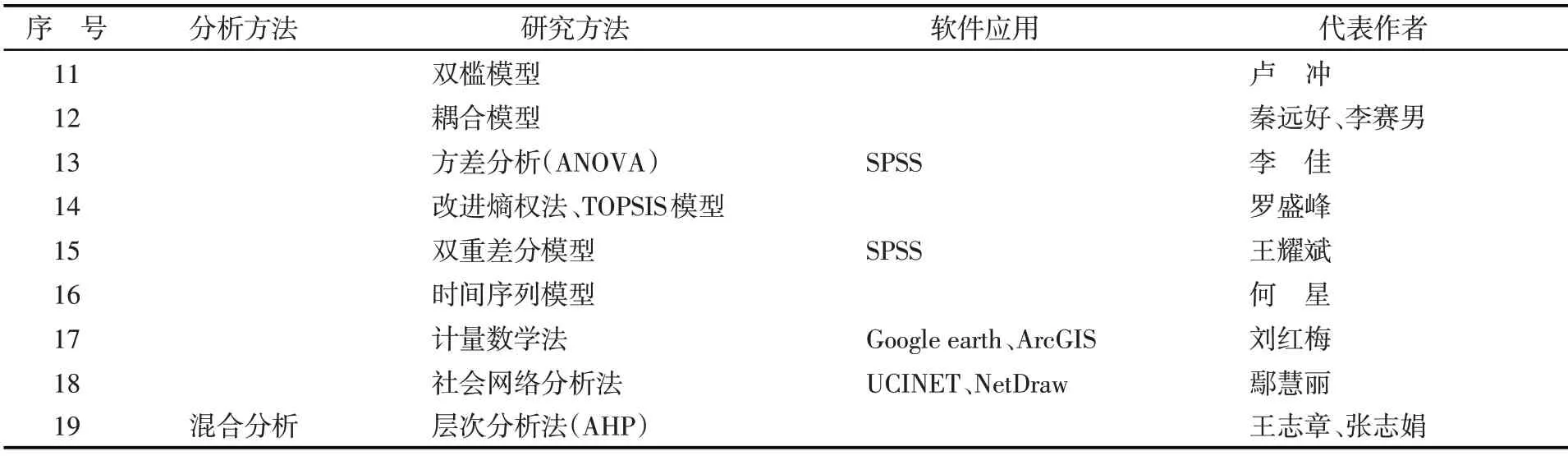

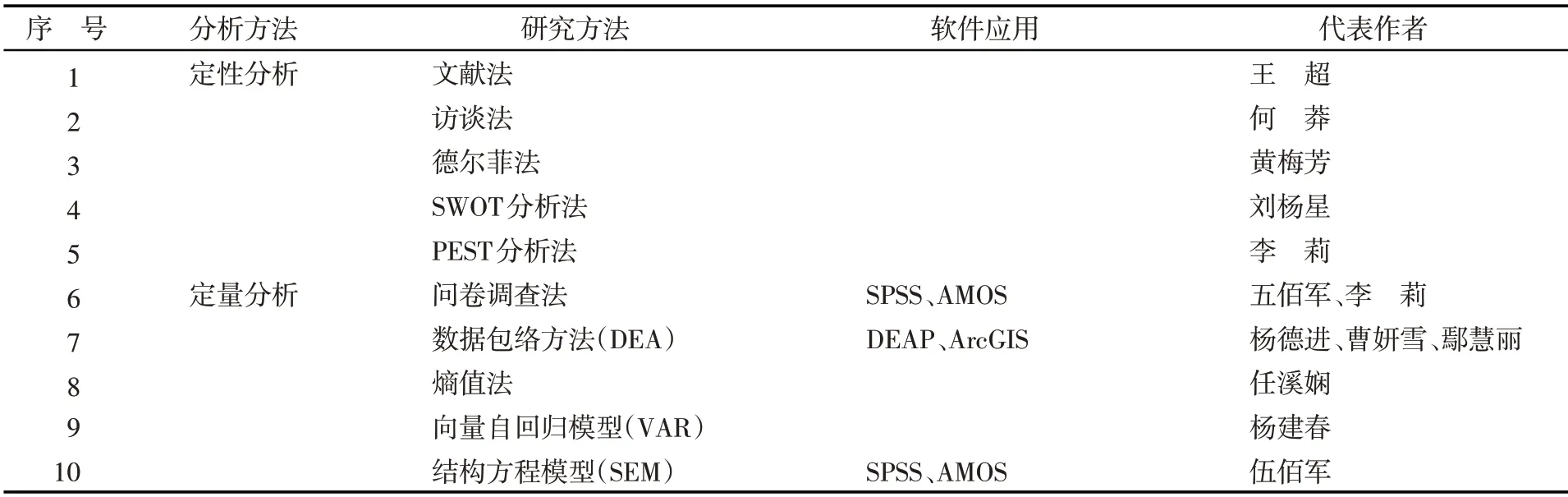

我国民族地区旅游扶贫研究运用的主要研究方法,具体分类见表5。

表5 我国民族地区旅游扶贫研究运用的主要研究方法简要汇总

我们由表5可见,定性研究主要采用文献法[10]、访谈法[28]、德尔菲法[18]、SWOT分析法[29]、PEST分析法[30]等探究相关概念与定义、旅游扶贫模式、非遗保护开发、扶贫环境、扶贫路径选择、扶贫绩效评价等。

定量研究以实证分析为主,其中,较多学者通过问卷调查法[31],借助SPSS及AMOS等应用软件,对社区居民感知、旅游扶贫效益等问卷指标数据进行基本数理统计、计量经济建模构建、因子分析等。应用较为广泛的是数据包络分析法(DEA),通过采用MALMQUIST-DEA模型[32]、CCR模型和BBC模型[11]、传统DEA模型、SFA模型、三阶段DEA模型[33]等对民族地区旅游扶贫技术效率、规模效率等进行科学评估。部分学者运用熵值法[34]、向量自回归模型(VAR)[35]、结构方程模型(SEM)[31]、双槛模型(Probit 模型与Truncated 模型结合)[36]、耦合模型[37]、方差分析(ANOVA)[38]、双重差分模型(DID)[17]、改进熵权法与TOPSIS模型[39]、时间序列模型[27]、计量数学法[40]、社会网络分析法[41]等定量研究方法,运用SPSS、ArcGIS、UCINET、NetDraw等数据处理工具评估及分析民族地区旅游扶贫效果、居民参与行为、旅游资源空间布局、利益相关者网络关系等。此外,还有学者运用层次分析法(AHP)[18,42]等定性与定量相结合的方法,通过构建旅游扶贫效应评价指标体系,建立判断矩阵、构造递阶层次结构等,以实现对旅游扶贫效益综合评价,但是往往因数据量大、指标过多、权重难以调控而影响结果的准确性。

总之,我国民族地区旅游扶贫实践的快速进展以及大数据时代的来临,推动了相关领域的研究方法和内容不断向多元化与深层化方向发展。在研究成果上,定性研究相对多于定量研究,实证研究则明显多于纯理论研究,计量经济模型等定量研究在近几年呈上升趋势,但是定性与定量混合研究方法与成果仍然相对较为匮乏。

四、研究述评与展望

(一)研究述评

本文采用文献计量方法和CiteSpace 软件,对我国民族地区旅游扶贫研究文献的发文数量、年度趋势、期刊出版物、研究区域、研究内容、研究方法等方面进行了系统的归纳。总结如下:

我国民族地区旅游扶贫研究历经萌芽期和蓄势期,目前正处于快速发展的“草莽”时期,近几年发文数量明显递增,研究成果数量有了显著提高,文献整体数量和核心类文献数量不足,研究水平有待提升;研究机构和研究区域主要集中于我国贵州、广西、四川、湖北、湖南等中部与西南民族地区,西北、东北等民族地区研究机构较为匮乏;期刊论文主要发表于民族学、经济管理类刊物,旅游类专刊和核心出版物相对较少,多学科交叉研究也稍显不足。

在研究主题和内容上,我国学术界主要围绕精准扶贫、乡村振兴等主题背景展开研究。“扶贫开发”“民族村寨”“民族文化”“可持续发展”“感知”“模式”“路径及对策”等关键词出现频次较高,相关内容一直是相关领域持续关注的热点话题。“德夯苗寨”“西南民族地区”“利益分配机制”“效应”“影响因素”“旅游资源”等关键词聚类规模较大,是相关研究领域的前沿。其中,众多学者从旅游资源特征、相关利益主体及地区差异等方面提出不同的旅游扶贫模式,缺乏对非政府等主体在旅游扶贫模式选择中的作用及其衍生的各利益主体冲突矛盾等微观层面的深层次研究;对扶贫效应评估的研究多从经济和环境等维度构建旅游扶贫绩效评价体系,正反效益的产生机理、辩证关系、贫困人口的非经济获益等研究深度不明显,文化、社会、生态等绩效研究数量不足,缺乏系统而全面的旅游扶贫效应评估标准、评估机制、评价体系等;旅游扶贫路径多从地方旅游资源禀赋、各利益主体等宏观和微观角度构建因地制宜的发展思路,鲜少从旅游景区、贫困人口、宣传推广等视角进行创新发展探索。

在研究方法上,学界已经在定性与定量研究方面取得了显著的成果。近几年,数学模型法和实证研究等定量分析逐渐成为主流,从整体上来看仍然以定性分析占据主导,问卷调查与常规数理统计法等定量分析为辅,定性与定量相结合的研究方法涉猎较少,尚未形成系统化、数量化、标准化研究方法体系。

(二)展望

2020年是我国脱贫攻坚的收官之年,实现脱贫并不意味着扶贫结束。目前,我国部分民族地区旅游扶贫面临着临时性脱贫、资源滥用与过度开发、生态环境破坏、人才紧缺等一系列难题。新冠疫情的发生给脱贫攻坚工作和旅游业带来挑战,也从侧面反映出任何不可抗力因素带来的危机需要有更稳定、更持续的机制和能力来应对,在较长时间内,旅游发展仍然是我国民族地区实现富裕的良好途径。我国民族地区旅游扶贫之路任重而道远,相关科研需要更加精准化与精细化。

因此,我们应当在未来研究的以下几方面努力:

1.研究区域方面

我们应当不断拓宽研究区域范围,在持续关注我国中部与西南民族地区旅游扶贫的同时,当务之急是响应国家政策举措,将重点向“三区三州”旅游大环线等深度贫困地区推进,也可以向国外民族地区延伸,为我国民族地区旅游经济高质量发展提供借鉴和思路。

2.研究主题方面

我们一方面要全面落实习近平总书记在2020年决战脱贫攻坚座谈会上的指示,不断推动旅游扶贫和乡村振兴的有效贯通和衔接,将旅游扶贫开发战略纳入乡村振兴战略之中,加快构建旅游业在民族地区脱贫攻坚和乡村振兴的长效及可持续发展机制;另一方面,要夯实全域旅游本质内核和重点任务,加强对全域旅游和旅游精准扶贫的耦合关系及路径等方面的研究,构建旅游扶贫与全域旅游融合发展的理论框架,促进我国民族地区旅游产业的转型升级。

3.研究内容与方法方面

我们应当扩大研究方向和领域,例如拓展对返贫地区和返贫人口等对象的关注,开展新冠疫情对民族地区旅游扶贫影响机制等方面的多维探讨,加强对贫困人口识别、参与程度、参与障碍、帮扶路径、旅游扶贫管理等领域的思考,深化对旅游扶贫非经济获益(政治、文化、环境等)及旅游扶贫权利等创新性微观研究,重视多学科交叉应用和多领域融合发展,进一步推动旅游扶贫研究转向系统性、整体性规律探索和机制研究,在着眼于定性与定量结合的实证分析基础上,创建更加系统性和多元化的定量研究模型、创新旅游扶贫绩效评价标准和方法,进而构建我国民族地区旅游扶贫的理论体系。

4.科研机构与人才培养方面

政府部门应当鼓励旅游类专刊对民族地区旅游扶贫的关注,可以通过设置专栏等形式提高科研机构和科研人才对民族地区旅游扶贫相关领域的研究热情。政府和科研机构应当加强同其他国家旅游扶贫研究的交流与合作,结合我国民族地区实际情况,加快构建本土化旅游扶贫和旅游可持续发展理论体系框架和发展路径等。同时,相关部门应当重视对民族地区旅游人才培养,加大对民族地区旅游扶贫研究资金和政策支持力度,为民族地区输送高素质旅游人才、建设科研队伍,在助推民族地区脱贫攻坚的同时,加快民族地区旅游业健康可持续发展的步伐。