黑尔斯实验的诞生

2021-07-25郭树衍晋世翔章梅芳

郭树衍 晋世翔 章梅芳

摘 要 关于人类和动物皮肤下血管搏动现象的感知与理解,历史上的学者有着完全不同的描述与解释。“sphygmomanometry”(血压计量法)一词的含义及其所指导实践的历史变化,很好地反映了西方医学范式的古今转换。古希腊名医盖伦醉心于用各种形象的文字类比地表达:“灵魂能力”(dunamis)使得心脏和动脉一起“sphygmos”(搏动),而17世纪的医生哈维和一些生理学家则将这种搏动彻底归为心脏节律性地机械性泵血,造成血流作用于血管壁的压力变化。后者作为科学革命的重要组成部分,推动人们进一步摆脱古代自然目的论关于生命现象的解释。随后,用“manometer”(机械计量装置)对特定生命现象进行度量的实践全面铺开。黑尔斯的血压测量实验就是其中重要的代表,为近代医学实践的机械化与量化开辟了道路。

关键词 盖伦 血管搏动 哈维 血压 黑尔斯

中图分类号 N09∶Q98

文献标识码 A

一 引言

血压作为一项基础健康指标,在体检单上已司空见惯。然而,血压概念并非自古有之。19世纪著名的生理学家约翰内斯·穆勒(Johannes Müller, 1801-1858)曾说道:“血压的发现比血液的发现更为重要。”[1]历史上“发现”并测量了血压的人是英国牧师斯蒂芬·黑尔斯(Stephen Hales,1677-1761),他详细的记录了动物实验的过程及观察结果,其研究成果通过伦敦皇家学会于1733年发表在《血液静力学》(Haemastatics)一书中。

在威廉·哈维(William Harvey, 1578-1657)、黑尔斯之前的西方医学传统基本围绕着古希腊医学术语“σφυγμ”(sphygmos,搏动)指称的血管搏动现象展开探讨,即对皮肤下血管的悸动或颤抖这一生命现象给出各自不同的理解和解释。包括古埃及、古代中国在内的各古代文明中的医生也都注意到血管的搏动现象,并发展出各自的解释体系。然而,自黑尔斯首次完成血压测量之后,血管搏动现象获得了完全不同的解释。对该现象的描述从形象的描述性、类比性语言转变为机械测量仪器展示出的“读数”。西方医学对血管搏动的关注焦点也从把握“脉搏节奏”[此处“脉搏节奏”的“脉”指的是血管有规律的跳动,并非中医经络意义上的“脉”。中、西医对脉的理解是不同的,栗山茂久在《身体的语言》中也提到这点,“pulse”一词是英文里最接近于中文“脉”的概念的字了。但只是接近,并非完全相同,本文是在“血管或动脉有规律的跳动”这个意义范围内使用“脉”字。]变为了“测量血压”。至此,医生、生理学家与物理学家一道开始追求血压测量数字表达的精确化和血压计的便捷化,并在临床诊疗中积极使用“血压计”(sphygmomanometer)[本词由两个希腊文词根σφυγμ(sphygmo,搏動)和μτρον(metron,测量)构成。根据牛津医学词典注释,sphygmo-:combing form the denoting the pulse; manometer: n. a device for measuring pressure in a liquid or gas。]。

国外学者对血压的历史有较为详细的研究,概念上一般将“脉”作为“血压”的前身([2],pp.3-7)。主要有以盖伦(Galen,129-约210)为基石,讨论脉搏的原因、特征、作用以及如何记录脉搏等[3];以哈维为落脚点,从现代生理学的角度梳理心血循环发展的历史[4];以黑尔斯测量血压开启的,对血压计的设计和优化历程[1,5]。国内学者在比较科技史视角下,在宏观层面上注意到了医学领域内发生了一场类似于数理天文学革命的医学革命[6],对脉和血压的关注除讨论盖伦、哈维等人的医学或哲学观念外[7-10],主要集中在医药卫生科技领域,注重疾病的监测和技术研究,较少探究这一概念来源的历史语境及其在具体实践过程中含义的变化。

相较于上述研究,本文将聚焦于盖伦与黑尔斯围绕血管搏动现象设计的两个“实验”及相关自然哲学背景,澄清“sphygmos”这一术语如何在17世纪科学革命开启的新知识范式中获得新的含义并指导实践。具体将从盖伦医学中的血管搏动概念入手,还原并揭示盖伦有关搏动成因的解释及所遭遇的困难,以及这些困难在“世界图景的机械化”过程又是如何获得合理解释的历史脉络,进而为将血压作为考察身体健康与否的重要量化指标这一现代医学成就提供历史知识语境。

二 盖伦的“动脉搏动实验”与目的论解释

在盖伦之前的古希腊医生就关注到了脉搏,但并不作为重点。在他们眼中,生物体的呼吸、血液流动和营养活动十分重要。早期的古希腊医生也没有区分动脉和静脉,并且认为血管里流动的不只有血液,还有精气(pneuma)[古希腊哲学传统认为所有的生物都是由身体和灵魂构成。一般认为有三种精气:动物精气、活力精气和自然精气。这些精气通常被认为是身体和灵魂之间的中介,而灵魂则被看作是所有生理功能的终极原因。]。

亚里士多德(Aristotle,公元前384-322)依据自己的自然哲学理论,用四元素及各自具有的属性之间的相互转化来解释血管搏动。他在《论年轻、年老、生死和呼吸》(On Youth, Old Age, Life and Death, and Respiration)中指出,脉搏现象类似于沸腾现象,是“热”把“湿”蒸成“气”时发生的活动。具体而言,原生营养灵魂位于心脏,其功能是火与热。食物则给人体带来了水分,这些湿的东西在心脏处被加热后体积增大,进而冲击心脏外层的膜,造成心脏的搏动。因为所有的血管都与心脏相连,因此血管和心脏就会同时搏动([11],pp.474a25-474b9,476a7-476a16,479b26-480a15)。需要强调的是,心脏处的血液被加热后产生的是一种自然精气,它不断地在生命体内生成和更新,作为灵魂的工具,负责机体的繁殖和运动。正是这种自然精气的膨胀,冲击着心脏,在心脏搏动的同时带动了与心脏相连的血管([12],p.19)。但亚里士多德并没有解释搏动的最终目的。

科斯的普拉克撒哥拉斯(Praxagoras,约公元前340)辨认并描述了不同的脉搏,首次区分出动脉和静脉[普拉克撒哥拉斯认为动脉有三种特性:里面是精气、神经样的外观和末梢、连续不断地搏动([13],p.219)。]。他与亚里士多德的观点不同,在他看来,并不是心脏产生的精气冲击动脉产生了脉搏,而是动脉本身就具有搏动的力量,通过搏动,精气得以被输送到全身各处([13],p.223)。只要生命现象不停止,就一直处于搏动之中。而另一位古希腊医生埃拉西斯特拉图斯(Erasistratus,约公元前304-250)则认为是心脏中输送出的精气造成了搏动[14]。身体之外的气通过胸腔的扩张被吸入体内,进入肺部,当心脏舒张时,气体进入心脏,当心脏收缩时,由于心脏膜辦的阻止,气体无法回到肺部,而是通过动脉被挤压出去,流向身体各处。当被心脏挤压出去时,精气造成了动脉的扩张,表现为动脉搏动,因此心脏的搏动可以使精气运动起来,而动脉的搏动是由于精气在其中运行导致的,心脏的收缩和动脉的舒张总是同步的([12],p.28)。

名医盖伦也关注到血管的搏动,并花费极大心力用语言来描述自己触摸这类搏动时的感受,尝试寻找不同脉搏与身体健康状况之间的联系。他认为动脉与心脏同时搏动,脉搏遍布全身,但在不同位置观察到的现象会有不同。最好的观测点在手腕,因为手腕处肌肉组织较少,动脉呈直线型,因此更容易感受到血管的搏动([15],p.325)。在触摸时,盖伦注意到动脉可能是满的或者空的[3]。动脉满时,可以感觉到里面充满了液体;动脉空时,感觉就像动脉里充满了气泡,手指会陷入空腔里。正是在具体感受脉搏变化的过程中,盖伦发现可以从节奏(rhythmos)([16],p.88)来识别搏动现象中蕴含的“规律”。

盖伦以动脉搏动的快慢和间隔长短为标准进行分类,并用形象生动的文字描述。他认为,每次搏动都可以从长度、深度、宽度三个维度上加以细致的辨析。脉搏可以是“广的”“长的”或“深的”(相反的也可以被描述为“窄的”“短的”或“浅的”)。同时,脉搏也有快慢之别,“快”是一种匆忙的运动,“慢”是一种放松的运动;“有活力的”脉搏跳动时冲击力很大,“无力的”脉搏冲击力很小。脉搏两次跳动之间会有间隔,间隔的时间长度不同,脉搏就有了“均匀”和“不均匀”的区别。有时在几个平稳的搏动中会发生一次不均匀的搏动。据此,盖伦总结,只要某种情况以特定模式重复出现,脉搏就有“规律”,否则就是“不规律”。

盖伦给一些搏动的模式做了形象的描述,如“虫子蠕动般的”“蚂蚁爬行的”“兴奋忙乱的”。“虫子蠕动般”的脉搏给人的印象仿佛是一条蠕虫蜿蜒爬行在动脉中,激起波状的涌动。这适用于程度小的舒张期,如果舒张很剧烈,那么就会被称为“波浪般的”。显然,“虫子蠕动般的”脉搏是微弱且频繁的。当脉搏更加微弱且频繁的时候,它就被称之为“蚂蚁爬行般的”。两者的区别在于,前者的收缩还没有达到极度微弱微小的状态,每次搏动造成的不均匀程度很明显,且搏动往往提前或推后发生。之所以要不厌其烦的做细致区分,是因为盖伦认为特定脉搏与疾病之间存在着对应关系。例如心脏堵塞会导致“蚂蚁爬行般的”脉搏,而霍乱、严重的肠道流脓、大出血,以及所有导致急性排泄的疾病,大部分情况下会呈现出“虫子蠕动般的”脉搏([15],pp.325-329)。医生可以借助脉搏推知疾病类型,因此盖伦强调不仅要在理论上理解脉搏,还要在实践中通过长时间的脉诊触摸提升辨识不同脉搏的能力。

必须要强调的是,盖伦从未止步于对脉搏的经验描述与简单的医疗实践,他积极设计“实验”,深入地考察动脉搏动的可能原因,在回应前人的解释方案的同时,给出了融贯的自然哲学解释。

盖伦的解释是在与前辈学者的争论过程中逐步廓清的。他认为,如果动脉搏动如埃拉西斯特拉图斯所言,是由于精气的冲击而产生的一个被动的机械运动,那么就应该会有一个可观测到的延迟,因为冲击的传递是需要时间的。然而,实际经验告诉人们,全身所有的动脉,不管离心脏多远,似乎都是同时搏动的。尤其是动脉中含有血液,精气的输送并非畅通无阻,这种延迟应该更加明显才合理([17],p.228)。故而,盖伦认为,心脏是从血管(动脉和静脉)分化过程中生长出来的([15],p.192),所有动脉和心脏的搏动是一样的([15],p.325),心脏是搏动活动的来源所在。搏动需要由心脏内的血液激活,具体在动脉膜中实现。因为动脉膜是动脉的一部分,普遍存在全身的动脉当中,所以动脉与心脏同时收缩、舒张。

为了证明动脉膜自发搏动,盖伦特别构造了一个“实验”,展示了动脉膜受损后,受损点以下、远离心脏的动脉不再搏动的生理现象。盖伦写道:

首先,如果你愿意的话,找出一条明显的大动脉,剥去其上下的皮肤和邻近的组织,以便能在它周围套上一个活扣,然后沿着动脉顺着切开(动脉膜),在切口松弛的地方放一根空心的芦苇杆或一个小铜管,这样就可以堵住伤口,防止出血。到目前为止,它是这样的:观察時,你会看到动脉整体搏动,但当你在芦苇杆处收紧动脉膜上的活扣,你就看不到活扣外动脉的搏动了,尽管血液和精气[盖伦综合了亚里士多德与埃拉西斯特拉图斯的观点。这里精气产生过程应为:外部的气通过肺部进入血管时,从干、冷的状态变为湿、热的状态,进而成为精气。对盖伦来说,动脉中血与精气是并存的。]像之前一样通过空心芦苇杆到达动脉较远的部分。但如果动脉腔内有搏动力的话,它们现在甚至会搏动到活扣之外更远的地方。但事实并非如此,所以很明显,搏动力处在动脉膜里。[18]

盖伦用这个实验旨在说明:在某个结点上,将动脉膜绑紧[此时不影响动脉腔内血液和精气的流动,因为硬而空心的铜管撑住了收紧的活扣。]后,结点以上,由于与心脏相连的动脉膜功能正常,依旧能够搏动,而其他部分则由于动脉膜受损,丧失了跳动。通过实验,盖伦证明了心脏与动脉是一体的,博动活动蕴含在动脉膜内。然而,盖伦并没有止步于将动脉的搏动追溯到动脉膜与心脏的跳动,他在《脉搏的原因》(Causes of Pulses)中展开了更深层面的追问:

由此,可以明显看出,脉搏在一段时间内的搏动是有某种原因的,但要确定原因具体是什么却很难。有人说是“内源热”,有人说是“神经”,或者是复合物的性质、或者是整个身体的成分、或者仅仅是精气,亦或是前面一种东西或几种东西。([19],p.213)

盖伦并没有接受上述解释,而是将血管搏动的原因归为人类理智难以确定理解的实体的“灵魂能力”(dunamis)。他继续写道:

这种脉搏的产生性原因,不管它到底是什么,我们称它为“灵魂能力”,即使我们对它的“实体”(substance)并不了解,因为它能够产生脉搏,就像我相信的那样,我们习惯称任何其它东西为“潜能”,只要它有产生它所能生成东西的能力。因为灵魂能力是某物的能力,我们在表示关系的[范畴]内对它的概念有所了解,正因如此,当我们不知道实体是什么时,我们这样称呼它。([19],p.213)

从引文可以了解到,产生脉搏的灵魂能力并非是如房屋这种确定的、实在的东西,它是某种与现实状态相对应的相关性条件。这个条件或灵魂能力并不存在于身体的任何确定部位,因此盖伦的原因概念并非是在机械性传导意义上使用的。就它作为自然机体的活动状态负责的相关性条件而言,有时盖伦将其称为“造物主赋予的神圣灵魂能力”([19],pp.213-214)。尽管在盖伦看来,关于实体的最终认识十分的困难,但是“解剖学可以帮助人们认识推理所得的理论上的‘实在。这个‘实在是我们观察到的现象的原因”([20],页154)。简言之,虽然让自然物“是其所是”,以自己最饱满、健康状态呈现的那个前提难以为人所把握,但是,可以通过解剖学次一级地把握所观察现象的理论上的原因,进而赞颂造物主的完美安排。

总之,在盖伦看来,动脉膜的运动(收缩和舒张)只是推进了血和精气,但这些力量本身不能被归结为简单的机械力,而是由于无法再追问的自然生命的神圣灵魂能力造成的。

当然,盖伦的解释远非完美,在他的框架下,一些生理功能并不能得到合理的解释。这都为后来的长期争论埋下了伏笔。例如,在《胚胎的构造》(The Construction of the Embryo)中,他提到了心脏和动脉是同时跳动的:

心脏有两个心室,肝脏中血液流进了右心室,这种血是一般热的;动脉中的血液流进了左心室,这种血特别热。一旦血液都到达了心室,心脏获得了这两种质料,实体(substance)就完整了,心脏就会跳动并同时移动动脉,就像它移动自己一样。([15],p.185)

盖伦在心脏和动脉搏动顺序问题上的表态,在“心血运动关系”发展史上起到了承前启后的作用。表1清楚地展现了争论的焦点,即关于心脏和血管(动脉)的之间搏动关系的不同观点。

随着12世纪开始的大翻译运动,盖伦的工作进入到拉丁中世纪学者的视野中,上述争论被重新激活。中世纪的医生彼得·阿波诺(Pietro dAbano, 1230-1316)认为:当心脏收缩时,它排出一些物质,此时如果动脉也在收缩,那么就没有足够的地方收容心脏释放的这些物质,因为动脉也在释放物质。然而,盖伦在《论自然机能》(On the Natural Faculties)中表述过,当身体的一部分排出物质时,其他部分吸收这些物质,因此心脏和动脉同时收缩显然违背了这一原则。简·费尔内尔(Jean Fernel,1497-1558)则更是直接指出,当心脏收缩时,精气和血被排出,故而动脉必须舒张。然而,他不认为这种机械的冲击力可以瞬间到达全身,因此保留了动脉膜的博动潜能。安德雷亚斯·维萨里(Andreas Vesalius, 1514-64)的观点与费尔内尔一致,他甚至声称自己成功重复了盖伦的实验,证明了动脉膜自发博动([17],pp.225-235)。尽管医生们众说纷纭,但盖伦的学说在16世纪早期之前都是主流,追随者众多。

无论如何,在盖伦医学传统中,自然是神圣且智慧的,以某种方式完成着自己神圣目的[21]。或者说,他的医学解剖学与自然目的论背景中的自然哲学高度关联,是在“通过观察去寻找被认为是存在的ousia”([20],页152)。在这个意义上,“解剖活动本身就如同哲学活动”,是“为哲学理解奠基的一种重要方式”[22]。相应地,盖伦认为在解剖活动中,没有受过训练的人只看得到复杂难懂而毫无意义的东西,而真正的医生或自然哲学家,则专注于纯粹的形式或目的本身,惊叹于自然这伟大工匠“所作所为皆有其意义”([16],p.109)。因此,“从盖伦的立场来看,如果自然哲学家进入到对有机体活动状态的认识时,就不再会疑惑自然是否赋予了动物的部分以目的。解剖学家就会超越理论分析,将目的论哲学视为实验的基础”[22]。

三 围绕盖伦实验的争论与动脉搏动的机械论解释

文艺复兴时期,大量新发现的古典文献得到细致的校对、翻译与研究。在解剖学领域,盖伦的文本以严格忠于盖伦原文、原意的方式被译介。彼时的生理学家期望通过掌握、练习盖伦教授的内容,复兴盖伦本人的医学标准,進而促进医疗实践的进步([23],pp.79-82)。然而,这并不意味着学者们处处都刻板地同经典保持一致。

加布里尔· 法洛比亚(Gabriele Falloppio,1523-62)认为,从心脏中排出的是血液而不是精气,当心脏舒张时,血液又被召回心脏,因此动脉收缩了,整个过程就像一个充了气的手套。在这一预设下,心脏和动脉里流动的血液量应该是相同的。那么,在动脉上划开一个切口,如果动脉膜是主动搏动的话,在动脉收缩时流出的血液应该更多,动脉舒张时应该少流血或不流血([17],pp.239-240)。然而实际观察到的现象却是动脉总是在舒张期时出更多的血,在收缩期少流血或不流血。因此,盖伦关于动脉搏动的主流解释受到了严重挑战。

16世纪中期,几乎所有医生都认同当心脏收缩时,动脉扩张,反之亦然。哈维没有重复盖伦的实验,但他暗示这不是一个切实可行的实验。在《心血运动论》(On the Motion of the Heart and Blood in Animals)引言中,他写道:

我没有做过盖伦的实验,而且我认为在活人身上做不好,因为血液会从动脉中用力喷涌出来;用芦苇杆也是一样,没有绷带无法愈合伤口,我相信血会从芦苇杆里流出来。……事实上,血液从动脉中强力涌出,即使它冲出的距离增大或减小,这种涌出总是在动脉的舒张期,而不是在收缩期。很明显,是血液的冲力导致了动脉的舒张。[24]

不仅如此,哈维还通过观察某种疾病来支持自己的观点。他发现,虽然一个病人的降主动脉已经严重硬化,但他仍能从病人的腿部感受到脉搏[25]。这一病例具体例证了搏动活动并非如盖伦所言,在动脉膜中。

进一步,哈维对于心脏中血液的流动路径还做了详细的描述:

首先,心耳收缩,将血液挤进心室中。心室被填满后,心脏增大,使其所有的纤维紧绷,心室收缩并跳动,立即将心室中的血液(由心耳供给)输送到动脉中。右心室通过肺动脉[肺动脉里是静脉血,但因其结构、功能和所有其他方面将其称为动脉。](vena arteriosa)向肺部输送血液,左心室将其血液输送近主动脉,随后通过动脉送进全身各處。([24],p.31)

在哈维看来,动脉的这种舒张(膨胀),就像是膀胱被液体充满了一样,相应地,脉搏就是在这一过程中产生的。哈维总结道:

我们在动脉中所感受到的脉搏只不过是心脏血液的冲击罢了。([24],p.31)

为了进一步理解脉搏的产生,哈维还将该过程类比于轮子的齿合运动,认为是由器官、肌肉相互配合完成的。然而,必须要指出的是,虽然哈维将心脏中血液的流动过程与一些机械运动相类比,但他本人并非一位机械论者。他并没有直接把心脏比作“泵”,反倒是不断强调自己的理论与亚里士多德主义生理学是一致的。他认为,心脏推动血液的原因不是简单的机械效应,而是一种无法用物理性术语表述的力量的结果,心脏的运动是一种内在活力的展示[26]。简言之,哈维的心血运动学说似乎还保留着某个较弱版本的自然哲学目的论解释,不停地强调解剖学的哲学、宗教意义比解剖学的医学应用重要的多([27],p.4)。

不过,随着“科学革命”的深入,亚里士多德主义目的论解释模式逐步被抛弃。勒内·笛卡尔(René Descartes, 1596-1650)通过《谈谈方法》与《第一哲学沉思集》提出了近代科学的新方法,以及心灵与身体二分的哲学框架,从而用全新的自然哲学体系取代了亚里士多德主义自然哲学([28],p.2)。这为生理学走出盖伦主义提供了思想准备。

笛卡尔读过哈维的《心血运动论》,接受血液体内循环的观点,但他反对哈维继续沿用亚里士多德主义活力论解释心脏的运动。笛卡尔强调要将吸引力、机能、质的行为和灵魂的活力等目的论解释从有关身体生理活动的解释中剔除出去([27],p.184)。“《论人》(L'Homme)之于生命科学的革命较之于《论世界》(Le Monde)之于物理学革命更为彻底。笛卡尔建议消除生命的自然本性。从此以后,生命科学不再是有生命、有灵魂的自然的一个独特部分,而只是物理学的延伸。”([29],pp.2-3)简言之,笛卡尔认为,人的身体是一架物质性的机器([30],pp.2-3),就像我们平时看到的钟表、喷泉、磨坊或类似的机器一样。尽管,笛卡尔很难说是一个在具体细节上也获得成功的生理学家,但他在《论世界》《论人》中关于世界与人体的机械论解释,与他的二元论哲学一道,为近代科学思维范式的建立奠立了基础,为随后的学者将人体的生理活动处理为某种机械运动提供了生理学样本与机械宇宙论背景。

17世纪早期,比萨数学教授乔凡尼·阿方索·博雷利(Giovanni Alfonso Borelli,1608-1679)将“水力学”的概念引入到心学循环研究中。博雷利相信有机生物体所有内在和外在运动的数学和物理原理都符合笛卡尔概念的自然法则([31],p.171)。他认为:

肌肉运动也是一种机械操作……心脏也是这样运动的,不是基于一种“无形的能力”,而是作为一个由血液和神经液体从外部驱动的机械压力机或泵。([31],p.172)

另一位笛卡尔主义者,德国生理学家约翰内斯·博翰(Johannes Bohn,1640-1718)在17世纪晚期重申了这一观点。他认为:

身体是一部机器,它的器官就像轮子、杠杆、弹簧和绳子,由神圣的“机械师”组装起来。([31],p.173)

博翰进一步指出,人体生理活动符合物质的、机械的运动原理,心脏的功能与水泵的运动是一致的:

在水力机械中,泵或者主活塞通过周围液体的循环完成的工作,就如心脏在活的机器中完成的工作:就像前者为水提供最初的动力一样,心脏也为血液提供最初的动力,把血液送出去并推动它;但如果两台机器都精疲力尽,它们的液体就会停滞不前。……心脏并没有什么特殊“活力”,它既不是生命热量的来源,也不是敏感灵魂的栖身之所,心脏的唯一功能就是运动,且这种运动不能用脉冲或生命动力来解释。([31],p.174)

笛卡尔的二元论改变了生理学的边界条件,这种机械论的观点直到18世纪中叶都占据主流。同时,艾萨克·牛顿(Issac Newton,1642-1726)在物理学领域的成功,也激励着生理学家们量化已经被机械化处理的生理现象,生理学家黑尔斯完成的血压测量便是该进程中的重要标志之一。

四 黑尔斯的动物血压测量实验

青年时期,黑尔斯在剑桥大学学习了流体静力学、气体力学等课程,对于解剖学也有所实践,还重复做过一些罗伯特·波义耳(Robert Boyle, 1627-1691)的实验。他还是牛顿学说的忠实信徒[32],认为通过实验哲学的方法可以发现自然的机械原理。牛顿影响了黑尔斯的定量分析方法,黑尔斯认为在实验中要使用计数、称重和测量的方法。他称这种数理方法为“静力学”,并将自己两本主要著作分别命名为《血液静力学》和《植物静力学》([33],p.92)。关于这一点,他在《血液静力学》的序言中有着清晰的表述:

在自然哲学中,我们不能依赖于任何心灵的推测;我们只能和数学家们一起,从适当的数據,例如从许多好的、可信的实验的联合证明中产生的数据,以尚好的确定性进行推理。([34],The PREFACE, p.Xiii)

在具体实验方法和数据解读上,黑尔斯还延续了17世纪气体力学的科学实践方式。1644年埃万杰利斯塔·托里拆利(Evangelista Torricelli, 1608-1647)不但指出“我们生活在空气海洋的底部”([33],p.25)。同时还设计制作了气压计与同时代的物理学家们积极尝试气压测量实验[35]。托里拆利的实验在空气压力大小与玻璃管中液体高低建立起了联系,在欧洲知识界产生了巨大反响。这对黑尔斯的血压测量有着重要的指导意义。

在明确的问题意识和方法论指导下,黑尔斯希望通过可控的实验设计揭示血液循环现象背后的物理基础,找寻促使血液流动的“真正的力”。为此,他做了许多动物实验,并将过程和结果详细记录。关于动物体内血液和血液循环的实验有25例,最著名的是第一个母马实验。黑尔斯记录如下:

十二月,我把一匹活的母马绑好,让她躺在地上;她有56英寸那么高,大约14岁;她的肩胛骨生了萎管,她既不瘦,也不强壮;在离她肚子3英寸的地方,我把她的左腿动脉打开,然后把一根直径六分之一英寸的铜管插进去……我把一根直径几乎相同、长度为9英尺的玻璃管固定在上面,然后解开动脉的结扎,血液在垂直于左心室的管子里上升了8英尺3英寸;……当它不再上升时,血液会在每次脉冲后有2-4英寸的升降……([34],pp.1-2)

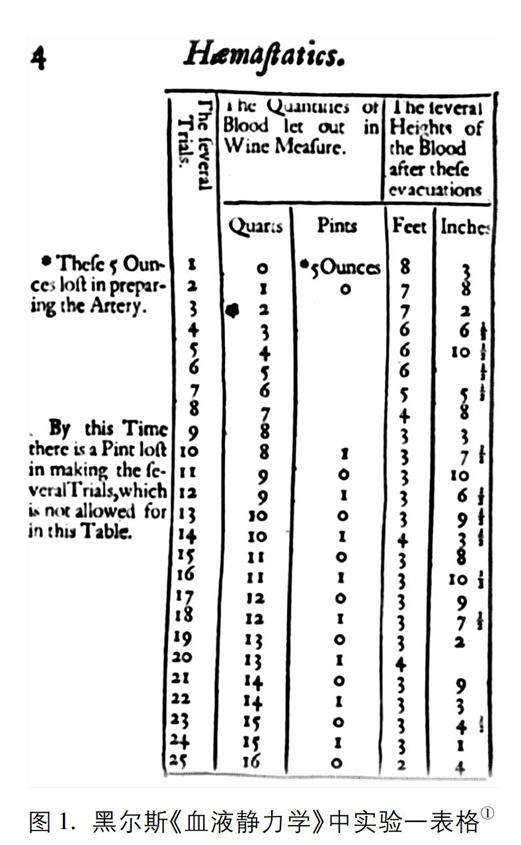

黑尔斯将观察到得数据绘制成表格。图1-2表格中第一列为记录次数,二、三列为放血量, 四、五列为玻璃管中血液的高度。通过对比实验数据,他发现失血量与血压之间存在着关联:放血量越大,母马自身的血量越少,玻璃管中血液高度越低,即血液减少会导致血压下降。

必须要强调的是,通过观察失血量和特定生理体征现象之间的关联,黑尔斯还推测出生物体在疾病时表现出的异常体征与血压的高低有着密切关联。黑尔斯发现马在失去14夸脱血液时,会像濒死的人那样出又湿又冷的汗。因为马失血之后血液活力很低,所以出汗不是由于血液的喷出力量增大造成的,而是由于身体各部分的松弛。因此,当人在非濒死状态,而是因为腹痛或惊恐而出冷汗时,其动脉血液的活力应该是大大减弱的([34],p.7)。进一步,黑尔斯还意识到,需要对传统的放血疗法给出限定,将放血量建立在关于血液的力与量的科学认知之上。所以,他特别强调单次放血需要适量,要遵循一定的比例,在生物可承受的范围内安全放血([34],p.8)。这在当时盛行疾病越重越需要大量放血的医疗实践背景中,有着积极意义。

五 结语

较之于盖伦的动脉膜搏动“实验”,黑尔斯的血压测量实验,有着如下两个特点:⑴黑尔斯实验自觉地接受了近代科学数理实验方法作为指导原则。“以实验为知识来源,以数学公式为描述语言,以数学演绎为指导原则,寻求可由实验确证的新现象。”([36],页3)在实验之前,黑尔斯对自己的问题与实验过程有明确的规划和控制。选定某种现象后,运用静力学研究方法,观察、记录并讨论相关现象。在收集大量实验数据后,通过数据归纳、量化出一般规律,并推广到其他相似现象中。

⑵黑尔斯实验预设了一个全新的自然世界图景。对于盖伦来说,动脉搏动是灵魂能力在身体内的一种展示,心脏与动脉一脉相通,休戚与共,解剖只是观察神意在自然中的展示。相应地,医术则是通过治疗身体疾病,使得人的灵魂得到调养。好的医生本该是一个哲学家,医术有着伦理教化的维度([20],页17)。黑尔斯虽然也认为自己的工作是对上帝的赞颂,但却为自己的科学研究范围与对象做了严格限定。动植物的生命现象与物理现象同样服从于机械因果规律,可以借助数学语言给予准确描述和预测。他与牛顿一道,都坚持“科学只包括那些阐述自然的数学行为方式的定律--这些定律可以从现象中清楚地推导出来,可以在现象中严格证实--任何进一步的东西都必须从科学中清除出去,这样一来,科学就成了一个关于物理世界活动的绝对确定的真理体系”([37],页192)。简言之,黑尔斯时代的知识范式发生了根本性的变化,自然世界图景的机械化与数学说明取代了古代知识传统中的目的论解释。这一变化为近代医学、生理学实践的机械化与量化创造了条件。

参考文献

[1] Booth J.. A Short History of Blood Pressure Measurement[J]. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1977, 70(11): 793-799.

[2] Blaufox M D, Naqvi N H.. Blood Pressure Measurement:An illustrated history[M]. New York: Parthenon Pub. Group, 1998.

[3] Bedford D E.. The Ancient Art of Feeling the Pulse[J]. British Heart Journal, 1951, 13(4): 423-437.

[4] Aird W C.. Discovery of the Cardiovascular System: from Galen to William Harvey[J]. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, 91(SI): 118-129.

[5] V.A.Tsyrlin M G P N.. The History of Blood Pressure Measurement: from Hales to our days[J]. Arterial Hypertension, 2016, 22(2): 144-152.

[6] 李润虎. “近代医学革命”辨[J]. 自然辩证法研究, 2020, 36(6): 105-110.

[7] 張轩辞. 古典文教传统中的希腊罗马医学--盖伦《论身体各部分的功能》3. 2. 6-3. 2. 13解读[J]. 现代哲学, 2012, (5): 86-91.

[8] 全瑾. 盖伦医学思想中的自然观念探析[D]. 西安: 陕西师范大学, 2017.

[9] 炎冰. 心血运动与脏腑机械--论哈维的科学哲学思想[J]. 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版), 2006, (5): 592-598.

[10] 赵晶. 西方血液循环理论形成和发展的历史研究[D]. 太原: 山西医科大学, 2018.

[11] Barnes J.. The Complete Works of Aristotle: The revised Oxford translation[M]. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1984.

[12] Wilkie J S, Furley D J.. Galen on Respiration and the Arteries[M]. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1984.

[13] Lewis O.. Praxagoras of Cos on Arteries, Pulse and Pneuma: fragments and interpretation[M]. 2017.

[14] Boylan M.. Galen: On Blood, the Pulse, and the Arteries[J]. Journal of the History of Biology, 2006, 40(2): 207-230.

[15] Singer P N.. Galen: Selected Works[M]. Oxford [England]: Oxford University Press, 1997.

[16] Kuriyama S.. The Expressiveness of the Body and the Divergence of Greek and Chinese Medicine[M]. New York: Zone Books, 1999.

[17] Wear A, French R K, Lonie I M.. The Medical Renaissance of the Sixteenth Century[M]. Cambridge [Cambridgeshire]: Cambridge University Press, 1985.

[18] Amacher M P. Galens Experiment on the Arterial Pulse and the Experiment Repeated[J]. Sudhoffs Archiv Für Geschichte Der Medizin Und Der Naturwissenschaften, 1964, 48(2): 177-180.

[19] Caston V.. Oxford Studies in Ancient Philosophy[M]. 198 Madison Avenue, New York, NY 100016, United States of America: Oxford University Press, 2016.

[20] 张轩辞. 灵魂与身体[M]. 上海: 同济大学出版社, 2016.

[21] Hankinson R J.. Galen and the Ontology of Powers[J]. British Journal for the History of Philosophy, 2015, 22(5): 951-973.

[22] Cosans C E.. The Experimental Foundations of Galens Teleology[J]. Studies in History and Philosophy of Science, 1998, 29(1): 63-80.

[23] Cunningham A.. The Anatomical Renaissance: the resurrection of the anatomical projects of the ancients[M]. Aldershot, England: Scolar Press, 1997.

[24] William Harvey R W T J.. On the Motion of the Heart and Blood in Animals: a new edition of William Harveys exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus[M]. USA: Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2017.

[25] Meli D B.. Early Modern Experimentation on Live Animals[J]. Journal of the History of Biology, 2013, 46(2SI): 199-226.

[26] Webster C. William Harveys conception of the heart as a pump. [J]. Bulletin of the History of Medicine, 1965, 39(6): 508-517.

[27] French R K.. William Harveys Natural Philosophy[M]. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1994.

[28] Des Chene D.. Physiologia: Natural Philosophy in Late Aristotelian and Cartesian Thought[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1996.

[29] Des Chene D.. Spirits and Clocks:machine and organism in Descartes[M]. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

[30] Descartes R.. Treatise of Man[M]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1972.

[31] Grene M, Fuchs T.. The Mechanization of the Heart: Harvey and Descartes[M]. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2001.

[32] Hall W D.. Stephen Hales: theologian, botanist, physiologist, discoverer of hemodynamics[J]. Clinical Cardiology, 1987, 10(8): 487-489.

[33] West J B.. Essays on the History of Respiratory Physiology[M]. Springer New York Heidelberg Dordrecht London, 2015.

[34] Hales S.. Statical Essays, Containing Haemastaticks. [M]. New York: Hafner Pub. Co. , 1964.

[35] Plackett R L.. Data Analysis Before 1750[J]. International Statistical Review, 1988, 56(2): 181-195.

[36] 爱德华·扬·戴克斯特豪斯. 世界图景的机械化[M]. 张卜天译. 长沙: 湖南科学技術出版社, 2010.

[37] 埃德温·阿瑟·伯特等. 近代物理科学的形而上学基础[M]. 张卜天译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2012.

The Birth of Hales Experiment

--from vascular pulsation to blood pressure measurement

GUO Shuyan, JIN Shixiang, ZHANG Meifang

Abstract: Scholars in history have completely different descriptions and interpretations of the perception and understanding of subcutaneous vascular pulsation in humans and animals. The meaning of the term “sphygmomanometry” and the historical changes of the practices they guide closely reflect the conversion of western medical paradigm from ancient to modern. The famous ancient Greek physician Galen addicted himself to figurative analogies and believed it was dunamis that made the heart and arteries “sphygmos” (pulse) simultaneously, while the 17th-century physician Harvey and some physiologists attributed the pulses entirely to changes in the pressure of the blood flow acting on the walls of blood vessels caused by the hearts rhythmically mechanical pumping of blood. The latter, as an important part of the scientific revolution, pushed people to further get rid of the ancient natural teleological explanation of life phenomena. The practice of measuring specific life phenomena with a “manometer” was then fully developed. Then, the practice of measuring specific life phenomena with “manometer” was spread out in an all-round way. Hales blood pressure measurement experiment was an important representative, which paved the way for the mechanization and quantification of modern medical practice.

Keywords: Galen, vascular pulsation, Harvey, blood pressure, Hales

收稿日期:2021-01-02

作者简介:郭树衍,1993年生,河南洛阳人,北京科技大学科技史与文化遗产研究院硕士研究生。Email:2693199547@qq.com;晋世翔(通讯作者),河北宁晋人,北京科技大学科技史与文化遗产研究院副教授,研究方向为科学思想史、科技与社会。Email: jinshixiang@ustb.edu.cn;章梅芳,安徽安庆人,北京科技大学科技史与文化遗产研究院教授,研究方向为科学技术史、科技与社会。Email: zhangmeifang@ustb.edu.cn。

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“中国近现代科技文化案例研究”(项目编号:FRF-BR-19-009B)。