阿司匹林联合神经节苷脂治疗脑梗塞的临床疗效分析

2021-07-22陈颖奇周永

陈颖奇,周永

(1.江苏省苏州市中医医院 脑病科,江苏 苏州 215000;2.徐州医科大学附属淮安医院 神经内科,江苏 淮安 223001)

0 引言

脑梗塞是我国常见的缺血性脑血管疾病,尽量随着医疗技术水平的不断进步,临床病死率已明显降低,但病残率依然很高,大多数患者在病情稳定后可遗留程度神经功能缺损症状,严重影响患者的康复质量。早期进行溶栓治疗是快速疏通脑血管、改善脑血液灌注、减轻脑组织损伤的有效方法,但溶栓治疗时间窗较窄,治疗要求较高,大部分患者无法满足溶栓治疗条件,仍以综合药物治疗为主[1]。常规抗血小板聚集、扩张血管、改善脑循环、营养脑神经等治疗能在一定程度上改善病情,但对病残的控制效果仍有限。阿司匹林是本病基础用药,对抗血小板聚集、降低血液黏稠度等有重要作用[2]。神经节苷脂对保护神经结构、促进神经修复有重要帮助,且能改善脑血流动力学,促进受损神经功能的恢复[3]。本研究进一步分析阿司匹林联合神经节苷脂治疗脑梗塞的临床疗效,现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料。将2017年1月至2020年12月在我院神经内科治疗的140例脑梗塞患者随机分为两组。观察组70例,男37例,女33例,年龄38~79岁,平均(62.7±10.4)岁,发病时间3~24 h,平均(12.4±3.9)h;对照组70例,男38例,女32例,年龄40~78岁,平均(62.4±10.1)岁,发病时间2~24 h,平均(12.8±4.2)h;所有患者均经头颅CT或MRI检查确诊为脑梗塞,主要由颈源性粥样硬化斑块破裂形成栓子随血流堵塞局部脑血管引起,病情轻至中度,意识尚清晰,伴有不同程度的口眼歪斜、言语不清、肢体麻木、肢体活动障碍等症状;排除重度脑梗塞、昏迷或严重意识障碍、合并其他严重躯体疾病、再次脑梗塞等;对比两组的年龄、性别、发病时间等无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法。两组均给予降糖、降压、扩张血管、稳定粥样斑块、改善脑血液循环等治疗。在此基础上,对照组使用阿司匹林肠溶片,100 mg/次,1次/d。观察组在对照组基础上使用单唾液酸四己糖神经节苷脂钠40 mg加入生理盐水250 mL中静脉滴注,1次/d[4]。两组均治疗2周评价疗效。

1.3。疗效判断标准根据NIHSS评分减分率判定疗效。基本痊愈:NIHSS评分减分率≥90%;显效:NIHSS评分减分率在46%~89%;有效:NIHSS评分减分率在18%~45%;无效:NIHSS评分减分率<18%[5]。

1.4 观察指标。治疗前后评估NIHSS评分和BI指数;治疗前后检测血清血浆黏度、全血高切黏度、全血低切黏度、纤维蛋白原、血小板聚集率,获取外周静脉血3 mL,分离血清后用血液流变仪检测。

1.5 统计学分析。用SPSS 21.0统计学软件,均数±标准差()表示计量资料,率(%)表示计数资料,行χ2及t检验,有统计学差异为P<0.05。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较。观察组治疗有效率为95.71%,明显高于对照组的80.00%(P<0.05)。见表1。

2.2 两组治疗前后NIHSS评分及BI指数比较。观察组治疗后NIHSS评分明显低于对照组,BI指数明显高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后NIHSS评分及BI指数比较()

表2 两组治疗前后NIHSS评分及BI指数比较()

组别 例数 NIHSS评分 BI指数治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 70 14.76±3.08 7.02±2.76 39.84±9.07 74.86±11.56对照组 70 14.65±3.12 11.69±2.95 40.15±9.23 63.19±10.94 t - 0.236 4.414 0.315 5.172 P - >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

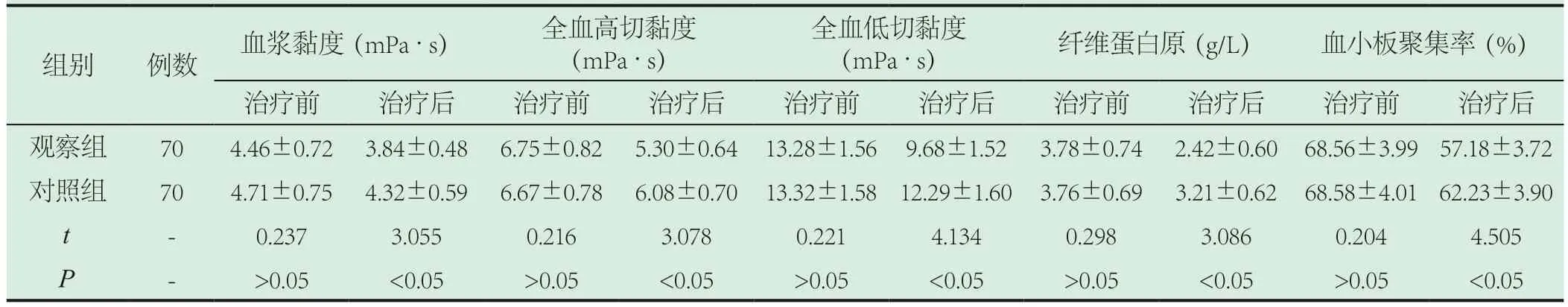

2.3 两组治疗前后血液流变学指标比较。观察组治疗后血浆黏度、全血高切黏度、全血低切黏度、纤维蛋白原、血小板聚集率均明显低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后血液流变学指标比较()

表3 两组治疗前后血液流变学指标比较()

组别 例数 血浆黏度(mPa·s) 全血高切黏度(mPa·s)全血低切黏度(mPa·s) 纤维蛋白原(g/L) 血小板聚集率(%)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 70 4.46±0.72 3.84±0.48 6.75±0.82 5.30±0.64 13.28±1.56 9.68±1.52 3.78±0.74 2.42±0.60 68.56±3.99 57.18±3.72对照组 70 4.71±0.75 4.32±0.59 6.67±0.78 6.08±0.70 13.32±1.58 12.29±1.60 3.76±0.69 3.21±0.62 68.58±4.01 62.23±3.90 t - 0.237 3.055 0.216 3.078 0.221 4.134 0.298 3.086 0.204 4.505 P - >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

脑梗塞发病与高血压、高血脂、动脉粥样硬化等密切相关,起病急骤、病情复杂、病情严重程度不一,轻者可无明显症状,或仅有短暂性眩晕、反复性肢体麻木、活动障碍等症状,重者可发生昏迷、瘫痪、急性癫痫等,甚至死亡[6]。病理研究显示,在脑梗塞局部血液循环障碍、缺血中心脑组织坏死凋亡,周围形成缺血半暗带,其中的脑组织尚有挽救可能[7]。早期疏通堵塞血管,恢复脑血液灌注,促进受损神经功能的恢复,是主要的治疗原则[8]。阿司匹林是脑梗塞基础治疗药物,可抗血小板聚集,抑制血栓形成,降低血液黏稠度,对疏通脑血管、促进缺血半暗带恢复供血有重要作用[9]。单唾液酸四己糖神经节苷脂(GM1)对神经组织有较强的亲和性,可透过血脑屏障,保护和营养神经,促进受损神经功能的修复[10]。本研究结果显示,观察组治疗有效率为95.71%,明显高于对照组的80.00%(P<0.05);观察组治疗后NIHSS评分明显低于对照组,BI指数明显高于对照组(P<0.05);观察组治疗后血浆黏度、全血高切黏度、全血低切黏度、纤维蛋白原、血小板聚集率均明显低于对照组(P<0.05)。充分证明阿司匹林联合GM1能协同增效,改善血液流变学,促进神经功能的修复和神经通路的再生,改善和修复神经功能。

综上所述,阿司匹林联合GM1治疗脑梗塞的临床疗效确切,有助于提升受损神经功能的修复效果,抑制氧化应激反应,保护神经细胞,值得推广使用。