抗战时期陕甘宁边区的盐业技术改良探析

2021-07-20马俊恩

马俊恩

摘 要:陕甘宁边区湖盐资源丰富,抗战时期盐业在边区的经济生活中发挥了举足轻重的作用。抗战初期,边区政府较不熟悉盐务,疏于经营和管理。然自1940年盐荒之后,为了满足边区的食盐供给,同时打破国民政府的经济封锁,与国统区进行食盐贸易,增加财政税收、换取物资,边区政府开始着力于解决食盐增产问题,在盐业生产技术改良方面成效斐然。其主要措施包括开井汲卤、增筑与改良盐田、改良生产工具、改造盐池地形等方面。通过改良盐业生产技术,食盐增产效果显著,为边区社会经济发展、支持抗战作出了重要贡献。

关键词:抗战时期;陕甘宁边区;盐业;技术改良中图分类号:K265.9

文献标识码:A 文章编号:1003-9864(2021)02-0003-10

食盐是陕甘宁边区的重要物产,“三边好,有三宝:白盐、皮毛、甜甘草,白盐要算第一宝”①。抗战时期,食盐在边区的经济生活中发挥了举足轻重的作用,“因为边区现在的生产只有粮食、皮毛和咸盐,粮食自己要吃,皮毛自己要穿,只有盐取之不尽、用之不竭。”② 食盐是边区政府赚取外汇、弥补贸易逆差最为重要的出口物资,盐税亦系其最为仰赖的税收来源。

鉴于在陕甘宁边区经济发展中的特殊地位,边区盐业得到了学界的广泛关注,目前已陆续有学者撰文探讨③,特别是对边区食盐产销④、盐税⑤ 等具体领域的研究较为详尽。然而,作为食盐增产重要环节的生产技术改良问题,尚未引起学者足够重视,亦未见具体的研究论著。据此,本文拟从陕甘宁边区盐业开发的自然资源条件、技术改良的缘起、具体措施、效果与评价等方面,对陕甘宁边区的盐业生产技术改良问题进行系统考察。

一、边区盐业开发的自然资源条件与传统采盐技术

陕甘宁边区的池盐资源丰富,盐池众多,加之气候干旱、夏季日照充足,产盐的自然条件十分优越。

宁夏盐池县、陕西定边县与绥远鄂托克旗(今内蒙古鄂尔多斯市)的交界处,有一条南北走向的弧形低洼地带,分布着一串盐池。1936年6月,红军解放了定边、盐池二县及绥远鄂托克旗部分地区,将境内的苟池、敖包池、北大池、滥泥池、花马池(亦称盐场堡、老池)、莲花池、波罗池、娃娃池、汉滩池、红岩池与湾湾池等一系列盐池纳入管辖。1937年9月6日,陕甘宁边区政府在延安正式成立,为了建立抗日民族统一战线,团结蒙古族人民共同抗日,边区政府将北大池、苟池与敖包池交还给鄂托克旗政府,由蒙古王府经营。后因蒙古王公在国民党挑唆下,以苟池为中心,派武装力量屡次袭扰解放区,定边驻军遂于1939年11月8日击败蒙古军队,将苟池、敖包池再次收归边区政府管理。至此,1939年以后边区政府“共有十个盐池”①。边区盐务局于1942年统计了区内所辖盐池,分别是:苟池、敖包池、滥泥池、花马池、莲花池、波罗池、娃娃池、汉滩池、红岩池与湾湾池②。其中,产盐者有八个:苟池、敖包池、花马池、滥泥池、莲花池、旱滩池、娃娃池及湾湾池,而以苟池、花马池、滥泥池与莲花池最为丰产,其余的“波罗、红岩二盐池现已不产盐”③。1942年,三边盐务局在《边区食盐产收运销实况》的报告中曾提及:“三边产盐地区,共有五个盐池,名为:老池(池最大),苟池(盐最好),滥泥池及莲花池,四池朝东北有波罗池(池最小)。”④ 这一报告所述与史实出入过大,既有研究中没有足够辨析,且多有征引此条史料,所以在此加以订正。

陕甘宁边区盐池不仅数量众多,而且产盐条件十分优越。边区的盐湖可分为两类,其一是干盐湖。除了降雨季,干盐湖大部分时间表面积水极少,春夏二季降水过后,湖面随着雨水蓄积,曝晒之下即可自然成盐,且品质较高,花马池和苟池即属于此。另外,此类盐湖盐壳中还有丰富的卤水,每当降水不足、地表未形成卤水之时,只要凿竖井打入盐壳当中,卤水就会自然渗出。边区盐业技术改良过程中就重点开发了这一类卤水资源。其二是卤水湖,湖盆中一年四季都存在表面积水,湖水含高浓度盐分。边区莲花池、旱滩池、娃娃池及湾湾池等几个较小的盐池属于此类。这些盐湖一般采用修盐田晒盐的方式生产食盐。

陕甘宁边区传统的采盐技术较为落后,大致分为两種,一是捞盐法,二系畦种法。捞盐法,主要依靠盐池自然成盐,再人工打捞。每年六月,边区进入雨季,盐池卤水增加,太阳曝晒六七天后,卤水漫过的池滩上就开始结出大片的盐层,因此这种盐称为“滩盐”。一般滩盐在每年六七月间成盐,可成盐两次。捞盐法几乎不用消耗人工就可成盐,成本低廉,但是靠天吃饭使其生产过程难以控制,最忌旱涝。此外,其成盐时间短,必须及时打捞,否则已凝结的盐又会化为卤水。实际上,一般“打盐人数最多时,还不能将天然盐块打下十分之一”⑤。畦种法则相对复杂,每年入秋后,需在池边寻找适当的地势,预先开治坝畦,修筑盐田。六月雨季到来,池水蓄积上涨,人们将池内卤水引入盐田,“深约一尺,晒三五日即有盐沉淀,十日即可晒出一池”①,待盐集聚结层后沉入水底,即为盐粒,然后捞取,盐田每年可以多次成盐。畦种法同样较为依赖自然降水。同时,修治盐田需要投入大量成本,对于私人盐户而言,不存在大面积修治的条件,这使地主也不愿投入太大精力去修治盐田。所以,近代以来定边与盐池二县的盐田数量很少。

二、边区盐业生产技术改良的缘起

尽管陕甘宁边区盐业资源丰富,自然条件优越,然因政府管理不力及天灾等原因,1940年边区爆发了大面积盐荒,对政府财政与百姓日常生活构成了严重的威胁。从1940年下半年开始,边区政府开始介入盐业生产,以增产为中心实施了一系列改良措施。

(一)1940年边区盐荒

陕甘宁边区政府成立之初,领导干部几乎没有盐业生产的管理经验,对其重要性的认识亦十分模糊,盐业生产基本处于放任自流的状态。当时,食盐年产量虽不高,但是尚能满足需求,加之市场有一定存量,未出现食盐不足的问题,故政府对盐业生产的关注甚少。“三边的盐,在1940年前,政府只收税不管产,故那时三边盐税亦是由税局兼收。”② 就具体机构而言,盐税最初由定边贸易局代收,后由陕甘宁边区三边税务局征收。盐业没有专门的管理机构,生产完全没有统筹规划与监管,盐业经营为私有制,盐田归地主和盐民所有,全部自由开采。一旦出现自然灾害,食盐严重减产,政府缺乏及时应对的能力,这为1940年的盐荒埋下了伏笔。

1940年的水旱灾害是边区盐荒爆发的导火索。1940年上半年大旱,盐池枯竭,生产停顿;下半年又淫雨成涝,盐池成为一片汪洋,无法晒盐,全年食盐绝产。与此同时,随着日本侵略军不断西进,海盐与潞盐产区先后沦陷,关中及周边地区也全部陷于食盐短缺的状态。盐荒造成的负面影响十分广泛,一方面,盐荒对边区百姓的日常生活冲击甚大。边区“几十年的积盐都销光了,现盐价涨到一元多洋一斤”③,部分百姓甚至淡食。另一方面,盐荒冲击了边区政府财政。自1937年以来,盐税一度占边区工商业总税收的100%,1939年占比依然高达68.3%④。由于盐荒,1940年边区的盐税收入大幅减少,造成了边区政府的严重财政危机。

(二)边区食盐增产运动

自20世纪20年代以来,定边、盐池等地就多自然灾害,食盐生产屡遭打击,“饥馑频仍,死亡流离”,逃亡外地者多达两万余口。其时,有识之士即提出了盐业的改良问题,“假使设法改良其掏盐方法,则何至罹此奇祸”⑤。1940年盐荒发生后,边区政府对于盐业的重要性有了进一步的认识。且自1940年开始,国民政府对陕甘宁边区“再无颗弹、片药、文钱、粒米之接济”①,全面经济封锁愈演愈烈,食盐的作用更为突出:“盐是边区很大财富,是平衡出入口,稳定金融,调节物资的骨干。很大一部分人民赖盐以交换外货,相当一部分军队工作人员赖盐以维持生活或补助生活,盐又是政府财政收入的一个重要来源,故对边区有着非常重大作用。”② 因此,增加食盐产量变得极为迫切,而制约增产的主要因素是生产技术落后,“这种靠天吃饭的打盐方法是亟待改良的”③。从1940年下半年开始,边区政府围绕盐业发展的问题,采取了一系列应对措施,一场军民普遍参与的盐业增产与技术改良运动广泛开展起来。

第一,科技人员赴三边地区研究盐业技术改良与增产。1940年盐荒爆发后,中央财政经济部召集有关科技生产人员进行座谈。由于科研人员均不了解边区盐业生产的具体情况,提出了利用抽水泵将盐池积水抽走,利用开矿的方法挖掘沙漠下的结晶盐壳等措施,但是“抽水需要多少泵?多少动力?说不清。开矿究竟有多少产量?也弄不清”④。于是,中央派遣初创伊始的延安自然科学研究院副院长陈康白带领科员人员赴盐区调查,进行科学分析、实地试验,用科学的方法解决盐的生产问题。

第二,军队调入盐场,参加盐业生产培训。劳动力不足是阻碍边区盐业发展的重要问题,据统计,1940年边区各盐池的盐民加起来约有271户,但是各户的劳动力并不多,主要依靠临时的雇工,在打盐时节,榆林、绥德及华北一带无业游民就会聚集到产盐区,出卖劳力。无论是盐民还是雇工,“多吸食鸦片,嗜赌博,十分散漫,挥金如土,组织起来有计划生产较困难。这些盐民(包括雇工)除一部分为正当良民外,有不少是兵痞、流氓。”⑤ 基于这种情况,盐务局于1940年下半年即调派三五九旅约4000人进驻盐区,参与盐业生产。1942年部队撤出,1943年盐务局再次组织部队约4000人参与打盐。部队的参与切实增加了盐业生产的劳动力,提高了盐产量。由于士兵基本没有打盐的经验,盐务局专门请来有经验的老盐工对士兵进行指导。另外,边区政府还将来自宝德、榆林、河南、山东等地的盐工安排到了盐场,这些工人生产热情高,在技术传授方面十分出色,部队战士也在打盐过程中自发摸索,通过经验不断改进打盐工具。

第三,干部参加盐业生产,积累盐业技术改良经验。为了更好了解盐业生产流程,提高管理水平,同时增加盐业生产劳动力,自1941年产盐季开始,大量干部陆续参与到盐业生产中。随着边区干部经常下盐池劳动,他们对盐业生产有了更加深入的认识,并且参与盐业技术的改良,其中最为重要的创造是灌小水的发明,其后被盐民普遍采用。

三、边区的盐业生产技术改良

随着陕甘宁边区食盐增产运动如火如荼地进行,盐业的生产技术及生产工具等实现了改良与创新,极大促进了食盐的增产。具体措施十分多样:

(一)开井汲卤

边区政府于1940年下半年派遣陈康白、陈宝诚与华俊寿等科研人员进入盐区进行调研,开展技术改良工作,他們到花马池周边考察,发现几处“海眼”。经勘测,所谓的海眼是盐壳下面的水液出气孔,海眼里的盐水浓度很大。取样分析后,科研人员将海眼挖成水井大小的口径,用吊桶提水,将提出的黑灰色井水向池边盐田里灌注,次日“田里结出一层层白雪一样的精盐”①。再经勘测,花马池在地面下二三尺便是含盐质的黑泥岩板,再下便是含盐分极浓的黑水,科研人员认为,这一资源几百年内取之不尽,用之不竭。

所谓的“井水”,其实就是水井打入池底矿床后,渗出的晶间卤水,含盐量很高,且储量丰富,具备大量开采的条件。开井汲卤晒盐的优势较为明显:首先,“不下雨的时候,汲井中之水灌到田场中去,一样也能结盐,而且打盐也方便得多。”② 其次,井水浓度较为稳定,不会因降水过多,盐池卤水稀释而影响生产。第三,缩短晒盐的时间,经多次试验,生产周期可由之前的八至十天减少到六天,“每月每亩可生产四五次,出盐150至200斤”③。第四,过去在9月以后滩盐无法形成,各池的池内打盐就停止了,盐田内虽可继续晒盐,然因秋后雨水稀释了盐水,产量较低。开凿盐井之后,甚至在冬季都可以继续打盐。只要盐井卤水没有冻结,日照条件允许,就可生产食盐④。试验成功后,开井汲卤技术迅速得到推广应用。

(二)增筑与改良盐田

盐田晒盐是边区盐业生产的主要方式,盐田的修筑与维护均需要成本,在红军解放定边、盐池之前,该地区的盐业疏于管理,加之进入民国以来,甘、陕一带社会动荡,盐业生产受到严重干扰。1936年红军解放盐池、定边时,“苟池盐田有四百六十一块,老池连一块也没有(盐户在老湖内打盐),烂泥池、莲花池以及敖包池、湾湾池、娃娃池、汉滩池等,只有少数盐田。”⑤ 因此,如欲盐业迅速增产,增筑盐田是关键。自1940年底,边区政府开始组织大面积修治盐田,成绩可观。

改良盐田亦是增加盐产量的重要途径。晒盐的时候,盐田土壤含盐量高,灌入卤水后,土壤中的盐分溶解,比较容易成盐,特别是雨季时,盐池的池水被稀释,含盐量高的盐田成盐快,相对产量也高。一般盐田修筑好后,在非打盐时期,特别是冬季灌入水,用以肥田。这种改良盐田增产的方法,作用极为突出,以滥泥池为例,“滥泥池去年(1942)灌冬水的坝子有206个,春天灌第二次水的有78个。这些坝子春雨下后,即可出盐,较未灌冬水的提前近一月。”⑥

(三)改造、创新生产工具与设施

在生产技术改良的过程中,人们陆续发明了一系列的生产、运输工具与设施。

1.木轨车

花马池池盐易打难运,是边区食盐增产运动开展以来一直没有解决的难题。花马池的池底硬平,每年滩盐大量成盐时,人们可以深入池中打盐。由于采盐全靠人工,盐池之上没有运输设备,运到岸边便极为不易,费工而不经济。因此,以往每年打盐,靠岸百步左右的盐打尽后,就停止工作。即使打盐人数最多时,“还不能将天然盐块打下十分之一”①。1943年,陇东一二九师三八五旅的王维舟旅长到花马池,将关中用于运煤的木轨车介绍给了盐务局,木轨车与火车相似,只是将铁轨换成了木轨。盐务局随即派人仿制,先制成二百丈长,经试验,格外便利,“一人可抵五人运输”②。其后进行了第二次试验,将木轨置于湖中,“一人推车,力大者可抵五人的运输量,且较省劲”③。又试验了木车,“每辆车一次可运盐五百斤”④。木轨车车厢装盐时,再配以摇篮,极为便利,花马池盐业生产中一大困难得以解决。这一技术在当年就得到了推广,《解放日报》记者8月份到盐池采访,记述了盐池的产盐景象:“池上轻便的木路,弯曲的干线和支线,直通入池心。摇篮车发出辘辘的响声,转动着。长列的装盐车厢至池边倒盐。”⑤ 其对于木轨车的印象极为深刻。

2.大浪耙

浪耙是打盐过程中的重要工具,主要作用是将盐块拢至池边,并堆积起来。花马池面积大,打盐的时候,湖心卤水较深,用于盐田的小浪耙(宽7尺2寸)太小,打捞有限,且打捞的过程中盐容易被水冲走,即使小心慢拉,仍难以避免。1943年,回民合作社的盐民针对小浪耙尺寸不足的问题,就地取材,用建造木轨车时剩余的木轨,拴上绳子,一人下按,二人前拉,效果好于小浪耙推盐。这一发明迅速引起了盐务局的重视,参考农村中打庄稼用的“大刮板”,盐务局仿制了几个适用于打盐的浪耙,使用过程中,“二人前拉,一人后推,一人可抵4人”⑥。其后,大浪耙大批制造,由花马池向各盐池介绍、推广。

3.撑杆

盐井开凿技术普及后,汲卤水晒盐成为花马池、苟池主要的盐业生产方式。汲卤方式最初十分原始,《解放日报》记者于1941年在盐田观察到的方法是四人轮流汲水、灌水,“下班的熟睡在盐土上面,值班的则拼命地一斗一斗地由二公尺以下的水井汲灌到水道里去”⑦。汲卤全凭人力用水斗从井中向上提拉,这样工作效率极低,耗费人力,汲卤数量非常有限。实际上,我国先民早就发明了桔槔与辘轳等汲水工具,特别是桔槔汲水早在春秋时期就十分普及,具体方法是利用杠杆原理,在一根竖立的架子上加上一根细长的杠杆,当中是支点,杠杆的一侧末端悬挂一个重物,另一侧悬挂水桶,一起一落,汲水可以省力,且一个人就可以轻松完成。边区百姓将这一技术借鉴到盐业生产中,称为“撑杆”,1943年各盐池开始“灌水用撑杆”①,既节约了人力,亦提高了效率。

4.盐台

过去,食盐生产的过程中,打出的盐均堆在距盐池五十余步许的岸边,囿于客观条件,食盐无法实现产出后即可入仓,只能暂在池岸露天储存。由于保存条件恶劣,盐堆底部的食盐容易受潮板结、发苦,特别是一旦发生较大降水,盐堆就可能浸泡在水中,食盐快速溶解,损失惨重。为了改善露天储盐条件,盐务局组织军民广泛建设盐台,一则可以大量妥善保存盐,二则可以巩固盐田。随着木轨车的推广,盐自池心向池岸的运输问题得到解决,由于运输距离渐长,打盐作业面积不断增加,木轨车的运力难以满足飙升的打盐量,盐台开始筑于盐池中,“在湖中五十步即用柴和黑泥压一台堆盐”②,将新打的盐就近存放,之后再利用木轨车陆续运出。这种盐台于1943年大量建于花马池。

(四)改造盐池地形,改良蓄水条件

邊区盐业生产过程中,水具有举足轻重的作用。陕甘宁边区是干旱地区,雨季短,降水量有限,如何储水和保证盐业的正常开展,成为边区盐业需要重点解决的难题。特别是莲花池、敖包池、旱滩池、娃娃池等一系列没有晶间卤水,无法开井取卤的盐湖,储水就更为重要。面积较大的莲花池较有代表性,莲花池因湖心面积不足,储水少。1944年,盐务局组织打盐队拓宽湖心,将湖心扩大了一倍③。

花马池面临的问题则更显复杂,由于地势低洼,湖盆面积大,湖心较深,每逢下雨,雨水便向湖心汇集,湖心贮水过多,而周边得不到水,特别是降水较少时,尤其明显。盐务局领导专门视察了花马池的地势,在池畔召集各老盐户会议,商讨如何改造花马池地形,提高产量。会后经勘查,决定于花马池修筑一条南坝,过去东南面由老爷庙以下十余里的水流汇入湖中,待南坝修筑后,东南面水流可聚于坝墙以内。南坝于1943年6月11日开工,1944年初建成。过去因地形原因,花马池的盐田主要集中在北岸,南坝修成后,南岸也能大量产盐。

除了缺水的问题外,雨季降水过于集中,造成洪灾亦是影响盐业生产的重要因素,特别是莲花池这样常年有地表水,且有地表径流汇入的盐池,淡水大量涌入,会造成池盐绝收。例如,1940年由于秋雨过大,水淹盐池。边区政府的对策是,于池外修筑大坝防洪。1940年冬,由盐务局主持,政府贷款3千元,“发动莲花池,烂泥池附近民众各自兴建盐坝”④,以防水患,其后几年,水坝防洪效果显著。

四、盐业技术改良的成效

抗战时期边区的盐业技术改良取得了很大的成就,如前文所述,在盐业生产汲卤技术的创新、盐田的增筑与改良、生产工具的改造及盐业生产附属设施的建设等方面,于短短的两三年间,都较抗战前的状况有了明显的进步。盐业生产技术改良为边区社会经济发展、支持抗战作出了重要贡献。具体表现在如下几个方面:

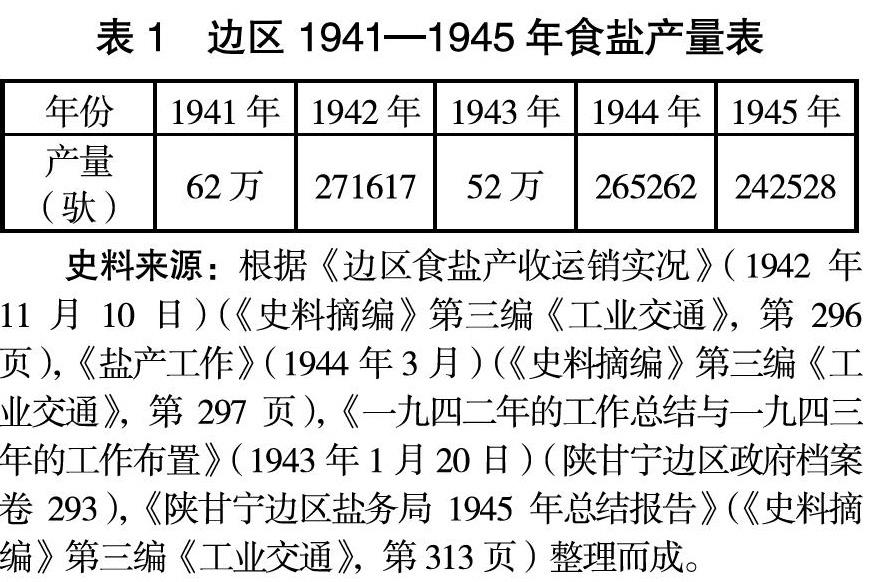

第一,食盐产量因技术改良,增幅显著。红军解放定边、盐池县之前,这一区域空有丰富的食盐资源,盐业却凋零不堪。边区诸盐池中,以花马池储量最为丰富,但自1928年以来,由于水旱灾害,盐民相继破产逃亡,花马池每年或绝产,或年产仅二三万馱①,周边盐池总产量也不超过十万驮。盐业技术改良之后,新技术得到广泛应用,以花马池为例,原来没有盐田,至1943年,新开盐田达到801块,当年产量高达22万驮②。边区历年食盐总产量如下表(表1)所示:

尽管边区食盐产量受到自然灾害以及政策变更诸原因的影响,出现一定的波动,但是较之过去,增产极为显著,特别是遭遇水旱灾害,再未出现绝产的现象。边区盐荒问题得到根本解决,这无疑要归功于生产技术的改良。

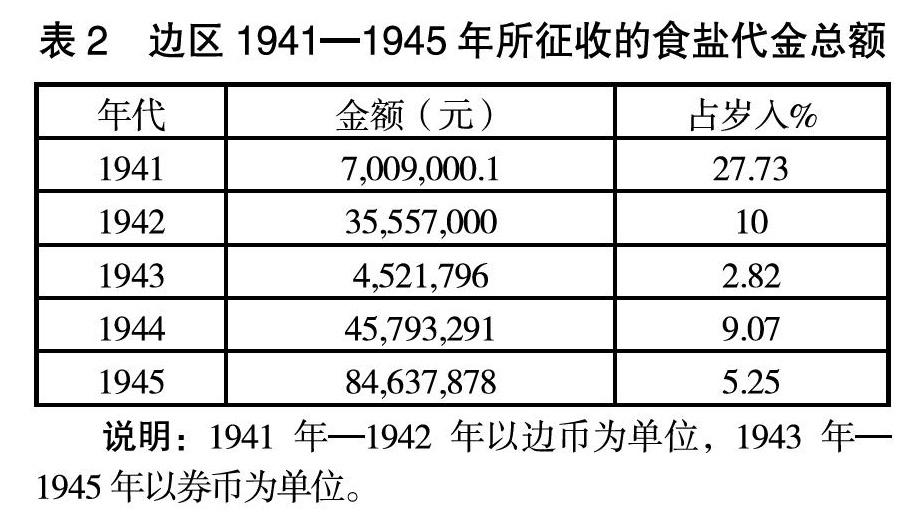

第二,盐业发展对纾解边区政府财政困难、打破国民党的经济封锁、稳定边区金融秩序与物价起到了重要作用。盐税是边区政府最重要的收入,边区政府建立伊始,盐税占工商税收的比例高达100%,1941年以后,随着边区经济发展,各产业渐趋繁荣,工商税来源多样化,加之盐税减免,这一比例才大幅降低,1941年为46.3%,1942年骤降至12.8%,之后几年比例又有所上升③。即使在比率最低的1942年,盐税仍旧是边区第一大税种。另外,边区另征收食盐代金,总额十分可观,见下表(表2)④。

盐税和食盐代金占了边区财政收入中很大的一部分,盐业发展有力地支援了边区财政。

边区经济落后,出产不丰,惟盛产食盐,大部分物资需要从外部输入;相反,国统区关中地区缺盐,需要购入边区食盐,因此边区与国统区的食盐贸易是边区创汇与购买物资的主要途径。国民政府对边区开展经济封锁以来,只有食盐贸易得以维持,食盐更成为边区反封锁斗争的重要武器。通过多种渠道向国统区出售食盐,边区换回了大量的棉花、药品、布匹、五金等紧缺物资。例如,1944年1—11月,边区出口食盐近2000万斤,换回了棉花10万余斤,布匹45万匹,另有其他品种的急需物资⑤。紧缺物资的输入极大地缓解了边区物资匮乏的状况,稳定了物价。

边区以食盐出口换回法币,意义同样重大。边区政府外汇储备不足,加之增发边币导致严重的通货膨胀,金融系统极为脆弱,通过食盐贸易换取法币可以较好地稳定金融秩序。边区自盐业公司成立到1942年10月,一共创汇4800万元(法币)①,增强了边区对外贸易的支付能力,缓解了贸易赤字与财政赤字。诚如毛泽东同志所言:“盐是边区平衡出入口、稳定金融、调节物价的骨干。”②

第三,边区人民生活因盐业发展得到切实改善。盐民是盐业技术改良的直接受益者,食盐增产所带来的收益极为可观。以苟池盐民为例,过去盐民长期在破产边缘挣扎,食盐增产后,1943年的人均收入高达7万元③。

第四,参与食盐运输的百姓获得了实实在在的利益。抗战时期,众多百姓加入到了运盐的队伍中,既有专门从事运盐的长脚户、农闲时运盐的短脚户,还有每年利用放青时期运盐的农户,其中以短脚户为最多。边区政府为了鼓励百姓运盐,专门制定保障政策,1943年实行食盐统购统销后,西北中央局规定,百姓运盐利润除去消耗外,每人每天以相当于一升半小米的收益为原则④。运盐成为边区农民主要的副业与改善生活的手段。

最后,食盐产运的兴盛带动了一系列服务型行业的产生,如骡马店、草料店、货栈等,这些行业为从业者解决了生计问题。以骡马店为例,据物资局1943年调查,仅定边到延安沿途共有骡马店175家,其中私人137家、公私合股19家、公家19家,利润可达45%~70%(除去消耗,未除开支)⑤。其他线路上,这样的骡马店、草料店、货栈分布仍十分广泛。总而言之,正如贸易局食盐专卖公司在总结报告中所指出的那样,盐业所获利润“除了极少部分是财政收入外,可以说百分之八十到九十以上落入边区群众手中”⑥,百姓是食盐增产的直接受益者。

尽管抗战时期陕甘宁边区盐业技术改良成效斐然,毋庸讳言亦存在一定的问题:

其一,增产明显,但盐质有待提高。边区食盐盐质是由三方面因素所决定的:颜色、硝含量、颗粒体积,一般颜色洁白、含硝量低、颗粒大的盐为优质盐,反之则为劣盐。由于增产是边区盐业生产的首要任务,对盐质问题关注不足,特别是部队打盐缺乏经验,导致生产了一批中等、下等盐。

其二,没有解决好部队轮换问题,影响了生产效率与技术的推广。从1940年底开始,部队成为打盐的主力,1942年在“民产为主”的方针下,事实上部队全部撤出,1943年部队再度参加打盐,直到抗战结束。其间,打盐部队内部多次轮换,新到部队对打盐较为陌生,打盐新技术的推广随之受到影响。例如,1944年部队轮换后,木轨车一度被闲置,“因为都不知它怎样才能安装起来”①。上述因素对盐业的生产秩序带来一定程度的干扰,同时造成了盐质的波动。

尽管存在前述问题,然而瑕不掩瑜。食盐是陕甘宁边区经济与对外贸易的命脉,通过盐业生产技术改良,边区食盐大幅增产,既能满足内需,且可大量外销国统区,换回必要物资与法币,打破了国民政府的经济封锁,在稳定金融、平抑物价与保障民生方面发挥了至关重要的作用。同时,盐业贸易的发展还催生了畜牧业与交通运输业的繁荣。综而言之,抗战时期陕甘宁边区的盐业技术改良在革命根据地的社会经济发展史上书写下了浓墨重彩的一笔。

(责任编辑:王放兰)