培养历史思维能力的课堂问题设计策略

2021-07-19叶茵

叶茵

培养历史思维能力,是培养历史学科唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面核心素养的落脚点。余文森教授在《核心素养导向的课堂教学》一书中指出:“深度教学要注重引导学生深入知识的背后,获取知识背后丰富的思维价值,从而实现知识和思维的同步发展。”关注思维能力发展,着力培养学生的理性思维和批判质疑精神,如今已经成为各学科教学的共识。历史思维能力指的是在唯物史观指引下描述历史史实、解释历史概念、解析历史材料、探究历史规律、分析和解决历史问题、鉴往知来的思维能力。在课堂教学中培养学生的历史思维能力,往往需要设计一系列有深度的问题,指引学生基于问题灵活运用分析、综合、概括、抽象、比较等思维方式,完成对感性材料的理性加工,最终形成理性认识。这就要求教师必须高度关注课堂教学中用来指引学生深度思考的问题设计,善于引导学生从历史现象出发,深入历史现象的背后,揭示历史发展的规律,发展学科核心素养。下面笔者以统编教材历史九年级上册第10课《西欧经济和社会的发展》为例,探索在课堂教学中培养学生历史思维能力的问题设计有效策略。

一、依标扣本,基于学情构建课时教学问题链

对于初中历史学科来说,“标”指的是《义务教育历史课程标准(2011年版)》(以下简称义教历史课标),“本”指的是现行统编教材初中历史课本。“依标扣本”,指的是严格依据义教历史课标要求,分析课本内容的特点,厘清每一课内容各子目之间的逻辑关系,挖掘该课所讲述的历史事件背后的历史本质及其育人价值所在,而育人价值须以能力和素养立意。“基于学情构建课时教学问题链”指的是围绕教学立意,分析学生的知识结构、学科学习技能和學科思维能力,构建具有一定逻辑关系和思维层次的问题链,明确问题链的解决分别对应怎样的教学目标——教学目标包括应知应会知识、思维能力训练点以及隐含在知识和思维过程背后的核心素养,并使问题链同时具备构建课堂教学基本框架的功能,只是这种问题链本身无须在课堂中呈现,避免历史课堂因之而变得机械、沉闷、缺乏趣味。

《西欧经济和社会的发展》一课讲述的是西欧经济和社会“步入近代”的关键历史时期的史实。教材通过陈述西欧封建庄园经济逐步瓦解、租地农场的产生和形成、手工业从手工作坊向手工工场的转变等基本史实,展现了西欧经济在“步入近代”的过程中在生产和经营方式上的重要变化以及租地农场和手工工场的主要特点,这些特点成为资本主义性质生产关系的重要特征,这些特征又进一步推动了当时的西欧社会在结构上的变化,使整个社会开始向资本主义社会转变。义教历史课标对本课的内容要求是“从手工工场和租地农场的产生,初步理解近代早期西欧社会经济的重要变化”。“初步理解”的要求,意味着从整个世界近代史的宏观角度来看,本课是资本主义发展史的第一课,上承学生对中世纪欧洲封建庄园的认知,下接资本主义的文艺复兴、探寻新航路和早期殖民掠夺等历史知识,是形成有关资本主义社会认知的重要基础,对学生理解资本主义概念、构建有关资本主义历史发展阶段特征等知识体系具有重要意义。

九年级的学生之前已经学完了中国近代史,对“近代化”的概念和资本主义的概念已经有了初步的认知,但因为中国的资本主义发展并不充分,学生对资本主义发展史自然缺乏系统的认知。本课学习,须使学生初步理解近代社会从庄园经济向租地农场经济发展变化的逻辑演进过程,对“资本主义”这一核心概念建立起较为全面的认识,对资本主义性质的生产关系留下初步印象,为后续资本主义发展史的学习奠定基础。为了帮助学生准确理解“西欧近代社会如何转型”这一核心问题,笔者构建了本课教学的问题链(如图1),为课堂教学中的情境创设和问题设计打下了框架基础。

二、基于问题链选择史料、创设真实情境,设计不同类型的深度研习问题,采用以问导学的方式,引导学生在一个个问题解决的过程中逐渐习得相关知识,形成学科核心素养,发展历史思维能力

课堂中的问题设计,与问题链存在层级关联,是问题链在课堂教学中的展开。课堂中的问题设计,可遵循如下操作方法:基于问题链选择有利于问题解决的关联史料,基于史料创设真实情境,设计提要式、纵深式、联想式、延伸式问题,以指向问题解决的各项任务驱动课堂的一系列研究性学习活动,引导学生在复杂而真实的历史情境中,经过分析、比较、综合、概括等一系列理性思考和批判质疑的过程,最终达成夯实历史基础知识、构建相关知识体系、发展历史思维能力、培育学科核心素养的目的,直至学生形成对某一历史问题的多角度多层次的认识。

(一)提要式问题设计

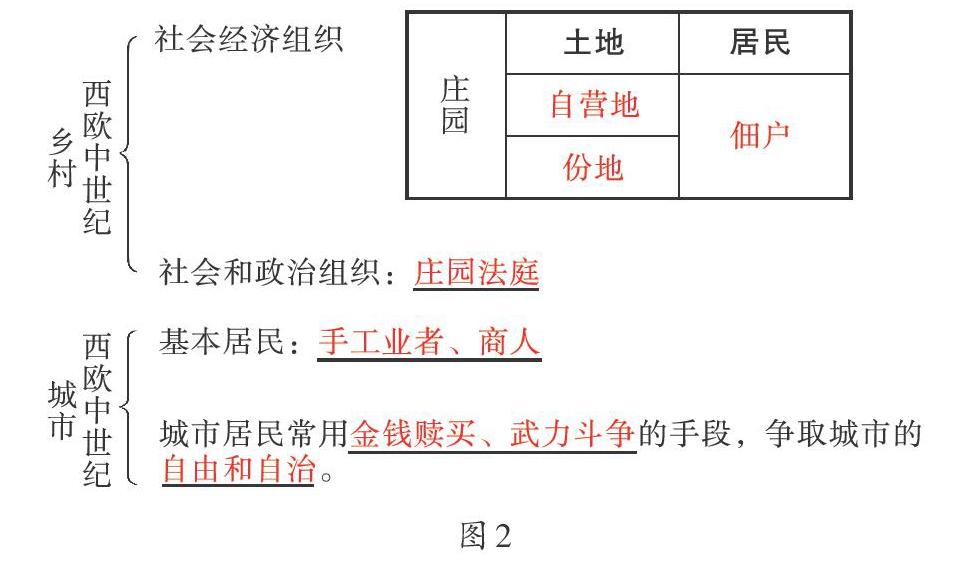

课堂学习建立在课前预习的基础上。开课伊始设计提要式问题,旨在引导学生通过梳理教材中的相关知识点,形成与本课内容相关的知识结构,进而形成描述历史史实的历史思维能力。提要式问题可以用表格或思维导图的方式来呈现。

《西欧经济和社会的发展》一课,反映了西欧中世纪晚期庄园制度的衰落与瓦解,重点讲述了封建社会向资本主义社会过渡这一历史转型时期社会经济的发展变化。为了帮助学生建立起有关该课的知识结构,笔者设计了本课的第一个问题,用提要式问题(留空),引导学生通过自主梳理、小组合作探究或师生互动交流,系统梳理西欧中世纪乡村和城市的有关知识点(如图2),达成对相关问题的解决。

当学生对课本知识有了初步的框架了解之后,接下来便可以进入深度学习了。

(二)纵深式问题设计

深度学习由纵深式问题引领。纵深式问题需要抓住问题的要害,通过层层设问,引导学生逐层深入地分析历史发展、变化的过程,或者透过历史现象的表象去发现历史发展的本质。

在《西欧经济和社会的发展》一课中,为了引导学生从积极进取、努力改善自身命运的民众视角感受租地农场的形成过程,笔者选取了大量课内外史料,创设真实情境,并通过层层设问,引导学生展开深度学习。首先,笔者选取了孟广林在《世界中世纪史》中有关庄园经济时期农奴每周为领主提供的各种劳役内容的具体描述作为生动的史料,“再现历史情境”,设计问题1:根据材料回答,庄园中农奴的生活状况如何?学生阅读材料后可知:庄园中的农奴被领主剥削和压迫,承担着沉重的赋役。其次,笔者要求学生阅读课本有关西欧庄园发生的一系列变化,设计问题2:农奴的斗争有什么成果?学生根据课本中的描述可以知道农奴斗争的如下成果:劳役被固定在一个特定的范围;用货币购买劳役豁免权,可获得对自己劳动力的自由支配;缴纳迁徙税,可获得人身自由。为了加深学生对农奴斗争成果的本质认识,笔者进一步总结:农奴通过斗争改变了庄园经济的剥削方式——将劳役地租变为货币地租,农奴对于领主的人身依附关系大大减弱,获得了较大的人身自由。再次,笔者选取了侯建新在《经济—社会史:欧洲社会转型研究的重要平台》中所呈现的有关佃农在负担量固定以后通过自身努力和技术发展积累财富的史料,创设真实情境,设计问题3:根据材料回答,农奴的斗争有什么作用?学生阅读材料后可知:斗争的作用是,佃农个人和社会的财富都逐渐积累起来。最后,笔者选取了侯建新在《英国“边疆运动”及其对旧庄园制度的冲击》一文中关于垦荒运动开展原因的论述,设计问题4:根据材料回答,农奴还有何方式“改善自己命运”?再选侯建新、邹兆辰在《深入研究中西转型期的社会变迁——访侯建新教授》一文中关于租地农场这一新的生产经营方式的描述,设计问题5和问题6:根据材料回答,农民如何开展生产经营活动?大农(注:拥有较多土地的农民)与领主的竞争结果如何?通过以上三个问题的连续追问,学生可以进一步了解租地农场的特点,形成一个关键的逻辑认知:随着垦殖运动和货币地租的出现,西欧庄园逐步走向衰落,原本分散的土地逐渐被富裕农民集中到一起,形成了一个个租地农场,而租地农场的生产方式便是资本主义的生产方式。

庄园经济瓦解、租地农场出现,这是一个漫长的历史发展过程。让学生全面了解租地农场的形成过程,不仅有助于学生对历史的感知、理解和记忆,更有利于培育学生的唯物史观、历史解释等学科核心素养,发展学生的歷史思维能力。为了强化学生对历史的动态感知,教师需要提供足够的史料,引导学生基于史料分析,对关联史实之间的逻辑关系产生清晰的逻辑认知。在本课中,笔者依托时序性延伸的大量史料设计了一系列纵深式问题,不断拓宽和加深学生对租地农场产生过程的认识,从中培养学生的历史思维能力。当学生纵向理解了租地农场的产生过程以后,笔者接下来组织学生对照庄园经济的特点,归纳了租地农场的特征(如图3),引导学生通过两相对比,准确理解租地农场的进步性所在。

在这一教学环节,笔者用6则史料创设真实情境,再现历史场景;设计了一系列有思维含量的问题,引导学生对西欧社会晚期经济活动进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括,基于证据进行逻辑推理,深入理解庄园经济瓦解和租地农场生产方式产生的过程,认识到生产方式的重大变革源于多种因素的相互作用,人类社会从低级到高级的发展历程是非常复杂的。

(三)联想式问题设计

联想式问题通常基于客观事物之间的内在联系,依托史料层层设问,使学生在脑海中形成一种历史场景不断再现,多重场景不断被加工、改造、组合的高度联动的过程。联想式问题的提出,等同于对学生进行历史思维的高强度训练。

在《西欧经济和社会的发展》一课中,笔者选取了段建宏在《封建社会后期中西手工工场之比较》一文中对西欧14—15世纪生产力提高及商品经济发展的论述作为史料,设计问题1、问题2:根据材料回答,手工业出现了什么新情况?小手工作坊生产的产品已经不能满足市场扩大的需要,如果你是作坊主,你会怎么做?如果你是富有的商人,你会怎么做?如果学生可以顺利作答,教师可继续追问:除了雇佣更多的人进行生产外,还可以怎么做?如果学生无法作答,可继续提供史料,引导学生进一步探究,比如选取九年级上册《教师教学用书》中关于羊毛工业中工人分工合作的描述,引导学生切实理解手工工场的特点。

在本课中,笔者设计的联想式问题,以层层追问的方式,引导学生设身处地地深度思考,使之可以合情演绎出手工工场的形成过程。

(四)延伸式问题设计

延伸式问题通常用于课内知识向课外延伸,或者对课内知识进行深入挖掘,以拓展知识学习的深度和广度。操作方法有两种:一种是通过设问激发学生课外拓展的兴趣,引导学生在开放式探究性学习活动中,深化或运用课堂所学知识与技能;另一种是通过设问引导学生回顾所学课内知识,对课内知识进行分析、综合、提炼,进而将知识延伸至更有深度或广度的核心知识和概念当中。

在《西欧经济和社会的发展》一课中,笔者设计的延伸式问题是“谈谈新的阶级给你留下的印象是什么”。学生据此发散思维谈印象,有说追求财富的,有说追求自由的,有说很努力的。笔者顺势对学生进行引导,让学生学会从“经济上”追求财富、注重创新、努力改善自己的生活,“政治上”追求自由、敢于争取政治权利、努力改变自己的地位,“思想文化上”追求个性、人文等不同的维度展开思考,从中培育学生的理性思维。

除了以上四类问题,教师还可以围绕学生兴趣点,适当设计开放式探究性问题,进一步拓展学生思维的深度和广度,引导学生通过发散思维,多角度、多层次、全方位地分析和解决问题。当然,要设计出开放式探究性问题并非易事,《西欧经济和社会的发展》一课在开放式探究性问题设计方面仍有很大改进空间,而这将是我们课题组接下来研究和努力方向。

总之,核心素养时代的历史学科教学,应高度关注课堂教学中的问题设计,用问题引发学生的深度思考,从中培养和提升学生的历史思维能力。

参考文献:

[1]余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017.

[2]李萍.中考历史命题研究蓝皮书(2021)[M].世界图书出版中心,2020.

[3]侯健新,邹兆辰.深入研究中西转型期的社会变迁[J].历史教学问题,2012(4).

[4]侯健新.现代化第一基石:农民个人力量增长与中世纪晚期社会变迁[M].天津:天津社会科学院出版社,1991.

(责编 白聪敏)