rt-PA 静脉溶栓联合丁苯酞治疗急性缺血性脑卒中的临床疗效及安全性研究

2021-07-18张世军史丽钟建斌沈庆煜钟健强余亮冯刚钟思敏

张世军 史丽 钟建斌 沈庆煜 钟健强 余亮 冯刚 钟思敏

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)是最常见的卒中类型,占我国脑卒中的69.6%~70.8%[1,2],具有高发病率、高复发率、高致残率、高病死率的四高特点,是造成人类死亡和致残的重要原因。AIS 的治疗就是抢救缺血半暗带,AIS 发生后血流若马上恢复,功能可恢复正常;若缺血加重,细胞进入膜衰竭,成为梗死扩大部分。恢复急性梗死区域血流比较有效的措施为rt-PA 静脉溶栓,因此rt-PA 静脉溶栓被国内外脑血管病权威指南一致推荐[3,4]。既往的一些大型随机对照研究也充分证明了rt-PA 的有效性及安全性[5,6]。但是无论是美国国立神经病学与卒中研究院(NINDS)研究,还是欧洲协作组急性脑卒中研究-3(ECASS-3)研究,90 d 的mRS 评分为0~2 分的比率最高,为51%,即至少还有一半患者未能从静脉溶栓中获益。丁苯酞具有保护线粒体和改善微循环的独特作用,有较强的抗脑缺血作用,可阻断缺血性脑卒中所致脑损伤的多个病理环节[7,8]。因此,作者设想丁苯酞联合rt-PA 静脉溶栓治疗AIS 能进一步改善其预后并明确其安全性。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2017 年1 月~2019 年7 月在广州市增城区人民医院神经内科住院的AIS 患者130 例作为研究对象,按1∶1 的比例随机分为观察组和对照组,每组65 例。①纳入标准:年龄18~80 岁;临床符合世界卫生组织(WHO)制订的AIS 诊断标准,并经头颅CT 或磁共振成像(MRI)排除颅内出血;4 分≤NIHSS评分≤20 分;明确发病时间,起病4.5 h 内接受rt-PA静脉溶栓;本研究经医院伦理委员会批准,研究开始前,患者本人或其法定代理人已签署知情同意书。②排除标准:准备溶栓时血压未降至180/100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)以下者;对芹菜或丁苯酞药物过敏者;患有肌肉疾病、严重肝肾功能不全或心肺疾病、恶性肿瘤、严重影响药物吸收的胃肠疾病;妊娠期或哺乳期,或近3 个月内有计划妊娠的妇女;无法口服药物,又不能上鼻饲管者;符合美国2014 年AIS 静脉rt-PA 溶栓禁忌证;研究者认为存在其他任何不适合入选情况者。

1.2治疗方法 两组均给予基础治疗:按照我国脑血管病指南实施标准化干预,由临床医师决定,标准治疗包括由主管医师根据病情决定的抗高血压、糖尿病、脑水肿、钙拮抗剂、自由基清除基、康复治疗、抗生素、营养支持等治疗。所有合并用药必须详细记录在临床观察表(CRF)中。观察组给予丁苯酞联合rt-PA 静脉溶栓治疗:rt-PA 剂量为0.9 mg/kg,最大剂量为90 mg,其中剂量的10%在1 min 内静脉推注完,其余剂量进行连续静脉滴注,1 h 内滴完;同时马上给予丁苯酞治疗,第1~7 天给予丁苯酞注射液25 mg/次、2 次/d,第8~90 天给予丁苯酞软胶囊2 粒/次、3 次/d。余治疗按照我国脑血管病二级预防指南标准使用其他药物。对照组给予rt-PA 静脉溶栓治疗:rt-PA 静脉溶栓方法同观察组,结束后不给予丁苯酞治疗,余按照我国脑血管病二级预防指南标准使用药物。

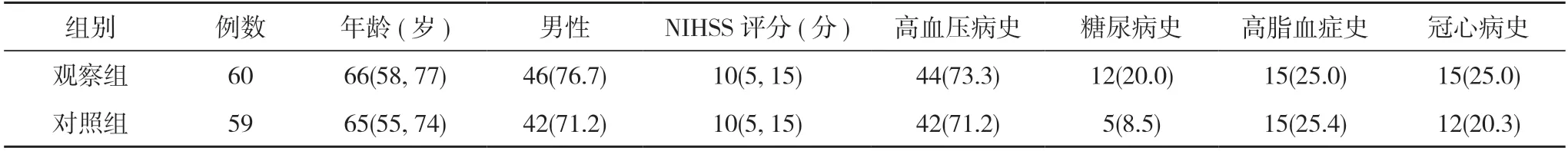

1.3观察指标 比较两组基本资料(年龄、男性占比、NIHSS 评分及高血压病史、糖尿病史、高脂血症史、冠心病史),治疗前后NIHSS 评分与mRs 评分,不良事件(颅内出血、死亡、肝功能损害、肾功能损害)发生情况,3 个月后良好结局比例。用药前及用药后第7 天抽血查血常规、肝功能、肾功能、心肌酶谱。治疗前完善头颅CT/MR,治疗后24 h 按常规给予头颅CT 了解有无溶栓后继发出血;另外溶栓后第7 天再次复查头颅CT 血管造影(CTA)/磁共振血管成像(MRA)了解颅内血管情况及有无颅内继发性出血。评估患者治疗前、治疗后7 d 和治疗后3 个月的NIHSS 及mRs 评分。

1.4统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;偏态分布的计量资料以中位数(第25 百分位数,第75 百分位数)[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney 秩和检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

130 例患者中有11 例(观察组5 例,对照组6 例)因中途退出或脱落等各种原因未能完成,最终纳入统计的为119 例患者,其中观察组60 例,对照组59 例。两组年龄、男性占比、NIHSS 评分及高血压病史、糖尿病史、高脂血症史、冠心病史占比比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。治疗前、治疗后7 d 和治疗后3 个月,两组患者的NIHSS 评分与mRs 评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。两组患者颅内出血、死亡、肝功能损害、肾功能损害发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。观察组患者3 个月后良好结局比例为61.67%(37/60),高于对照组的40.68%(24/59),差异具有统计学意义(P<0.05)。见图1。

图1 两组3 个月后良好结局比例比较

表1 两组基本资料比较[M(P25,P75),n(%)]

表2 两组治疗前后NIHSS 评分与mRs 评分比较()

表2 两组治疗前后NIHSS 评分与mRs 评分比较()

注:同一时间点组间比较,P>0.05

表3 两组不良事件发生情况比较[n(%)]

3 讨论

阿替普酶静脉溶栓是被循证医学证实的急性期脑梗死的有效治疗方式,但是经过20 余年的研究证实,发病后3.0~4.5 h 给予阿替普酶静脉溶栓治疗的总体获益为12%~25%,大血管为13%~18%[9],提示单纯阿替普酶静脉溶栓治疗后仍有大部分患者的血管不能再通或者有效再通,所以该类患者不能够获益。也说明AIS治疗除及时开通血管,恢复缺血灌注带来的神经细胞损伤,还需进行其他方面的综合治疗,比如细胞保护、缺血再灌注损伤及炎症反应等。从结果可知,观察组患者3 个月后良好结局比例为61.67%(37/60),高于对照组的40.68%(24/59),差异具有统计学意义(P<0.05);说明阿替普酶联合丁苯酞治疗AIS 患者较单纯静脉溶栓效果好,理论上是由于丁苯酞具有保护线粒体和改善微循环的独特作用,有较强的抗脑缺血作用,可阻断缺血性脑卒中所致脑损伤的多个病理环节[10,11]。因此,阿替普酶静脉溶栓后加用丁苯酞治疗可以有效改善侧支循环,为缺血组织增加有效灌注量;且能保护再通后缺血再灌注损伤脑细胞,增加缺血耐受性及抑制细胞凋亡,从而达到增强疗效作用[12,13]。阿替普酶最常见副作用是出血,且丁苯酞注射液为改善循环药物,直接联用是否会增加出血风险,本研究结果中,两组患者颅内出血、死亡、肝功能损害、肾功能损害发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。提示其出血风险不会增加,且不增加肝肾功能损伤情况。丁苯酞联合阿替普酶溶栓治疗AIS 可增强疗效且安全性好。

综上所述,阿替普酶静脉溶栓后加用丁苯酞治疗AIS 可通过改善侧支循环,为缺血组织增加有效灌注量;保护再通后缺血再灌注损伤脑细胞,增加缺血耐受性及抑制细胞凋亡,从而起到增强疗效作用,且安全性高,但本研究的样本量较少,未能做到完全随机,脱落较多,需进一步增大样本量进行随机对照试验。