低渗透裂缝性油藏水驱窜流通道精细识别方法研究

2021-07-15李承龙

李承龙

(中国石油大庆油田有限责任公司 勘探开发研究院,黑龙江大庆163712)

目前已有的低渗透裂缝性水驱窜流通道识别方法存在以下几点不足:①在评价体系方面,一是已有窜流通道评价指标较多,数据统计耗时较长,工作量大;二是评价指标多,不便于利用动、静态数据制定窜流通道识别界限;三是已有方法中未考虑连通注采井各小层发育砂体的对应关系(即厚注厚采、厚注薄采、薄注厚采及薄注薄采),未充分体现砂体对窜流通道发育的影响;四是已有窜流通道识别指标中常常将与窜流通道相关的大量指标统计在一起,再利用模糊数学法筛选出影响较大的指标,实际易出现筛选结果不合理的问题[1-3]。②在识别方法方面,目前常用的窜流通道识别方法有测井资料法、动态资料法、示踪剂法、试井资料法、模糊数学法、概率模型法等[4];测井资料法和动态资料法原理简单,但是无法确定优势通道的发育方向;示踪剂法,施工周期长,成本较大;试井资料法计算较复杂;概率模型法需数据量大,且无法确定窜流通道的发育方向;模糊数学方法使用较多,考虑因素全面,但权重计算方法具有一定的局限性,目前权重计算方法分为主观赋权法和客观赋权法,主观赋权法无法体现评估指标的重要程度随时间的渐变特性,客观赋权法忽视了决策者经验的重要性,可能出现权重值不合理的现象[5]。③在识别精度方面,已有方法在小层识别结果存在较大误差,与矿场存在一定差距[6]。针对以上不足,以“明晰主次、遴选指标、创新方法、提升精度”的思路为出发点,首先通过调研总结及矿场分析,明确低渗透裂缝性油藏窜流通道形成的主要影响因素及表现特征,在此基础上,针对采出井、注入井及小层三个方面分别遴选能够反映矿场实际的指标,构建适用于低渗透裂缝性油藏窜流通道的指标评价体系;利用模糊数学分析法和主客观组合赋权法,分别评价采油井和注入井是否存在窜流趋势,明确窜流方向[7-8],再以存在窜流趋势注采井为目标,根据连通注采井在各小层发育砂体对应关系、小层渗透率等因素,利用所建方法识别窜流层位,提高识别准确性,实现窜流通道的精细识别,形成适用于低渗透裂缝性油藏窜流通道识别方法,为油田开发调整明确方向。

1 低渗透裂缝性油藏窜流通道形成特征

由于储层条件不同,与中高渗透裂缝不发育油藏相比,低渗透裂缝性油藏窜流通道形成存在明显差异。因此,需要结合低渗透裂缝性油藏储层发育特征,明晰该类油藏窜流通道发育特征、形成主要影响因素及表现特征,为指标遴选提供理论基础。

1.1 窜流通道发育特征

通过调研总结、理论分析及矿场统计等,低渗透裂缝发育油藏窜流通道具有以下特征:(1)低渗透油藏储层胶结强度普遍较大,颗粒接触牢固,油层结构稳定,不易出砂;长期注水冲刷对窜流通道的形成影响较小,在未采取储层改造措施条件下,窜流通道稳定分布,因此地质因素是窜流通道形成的主要影响因素。(2)裂缝发育层段渗透性较好,吸水及产液能力好;基质渗透性较差,且存在高启动压力梯度,该层段吸水及产液能力较差。(3)基质渗透率小于10 mD油层,受压敏效应影响明显,渗透率损失严重,加剧了建立有效驱替的难度[9-10],该层段吸水及产液能力进一步降低,因此高渗层或裂缝发育层段易形成窜流通道。(4)通过矿场统计分析,同一区块小层厚度越大,该层物性越好,吸水能力越好,而窜流通道形成的前提条件是注入端有稳定的注入量且小层具有稳定的吸水量,因此注采井间存在厚注厚采、厚注薄采的砂体对应关系有利于形成窜流通道,而薄注厚采、薄注薄采的砂体对应关系不利于窜流通道的形成。

1.2 窜流通道形成主要影响因素及表现特征

开发初期,注入水主要沿着裂缝方向突进,部分采油井出现见水早,含水上升速度快的现象,沿裂缝方向采油井出现暴性水淹,形成窜流通道;裂缝不发育区域,受储层非均质性影响,平面上注入水沿着渗流阻力较小的高渗透区域平缓指进,纵向上主要流入高渗层。经过长期注水开发,受启动压力梯度和压敏效应影响,渗透率较低的层段吸水能力变小或不吸水,而高渗层水洗程度升高,含油饱和度降低,存水率降低,部分采油井含水率突增,注水无效循环,形成了窜流通道[11]。

因此,储层非均质性、裂缝发育程度及连通注采井发育砂体对应关系是低渗透裂缝性油藏窜流通道形成的主要影响因素,主要表现为:注入井注入能力强、视吸水指数(米视吸水指数)明显上升;采出井见水早、含水高、含水上升速度快、产液量增大、采出程度低、采液指数(米采液指数)增大。

2 低渗透裂缝性油藏窜流通道识别方法

建立低渗透裂缝性油藏窜流通道识别模型的具体步骤:①遴选井层评判指标。②构建单井窜流趋势评判集合。③单井指标标准化处理。④单井指标关联度求解。⑤确定单井评价指标的权重。⑥单井窜流趋势综合评判。⑦小层窜流通道识别。

2.1 窜流通道识别指标遴选

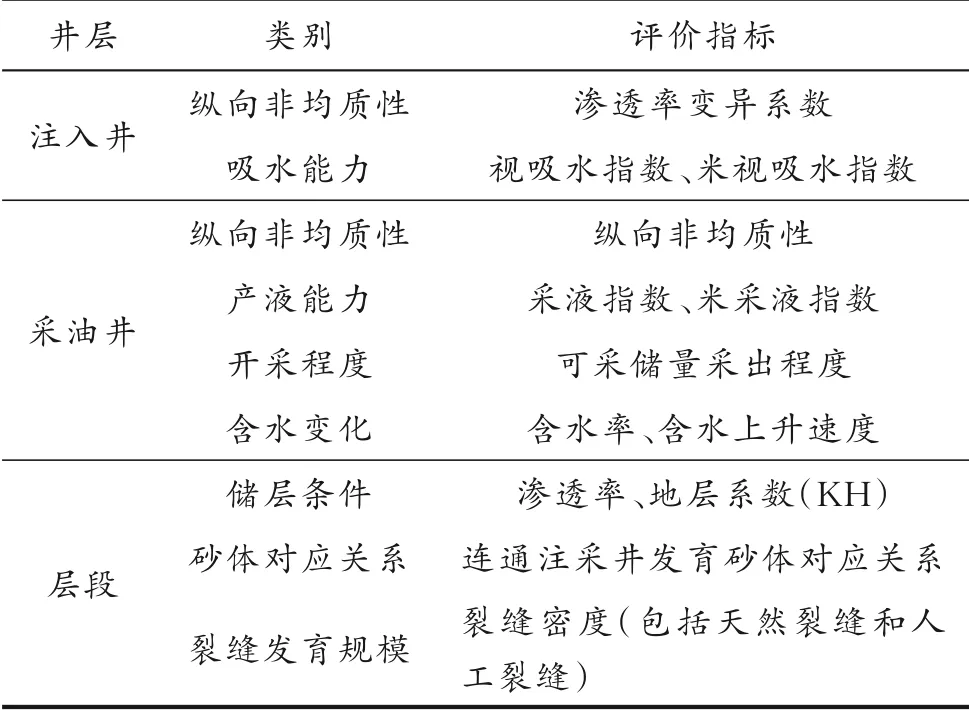

针对注入井主要优选能够反映其非均质性及注入能力的指标,采出井主要优选可代表其非均质性、产液能力、开采程度及含水变化的指标,小层主要优选能够反映储层条件、砂体对应关系及裂缝发育规模的指标,结果见表1。根据以上分析,优选出适合低渗透裂缝性油藏窜流通道识别指标体系,分为3类9项共13个评价指标。

表1 低渗透裂缝性油藏窜流通道识别体系Table 1 Identification system of channeling channels in low permeability fractured reservoirs

2.2 窜流通道判别指标集合的确定

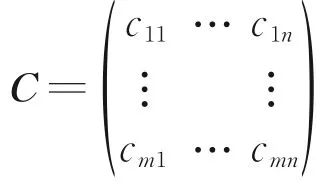

设定评价系统中共有m个研究对象,每个研究对象包括n个评价指标,则m个对象的原始评价指标可建立矩阵C:

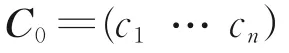

最优指标是从所有参评对象的同一指标中选取最优的一个,即:评价系统中各评价指标的最优值(若评价指标取值越大,结果越有利,则取该指标在所有评价对象中的最大值;若评价指标取值越小,结果越有利,则取最小值)。建立最优评价指标集C0。

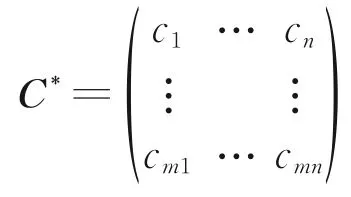

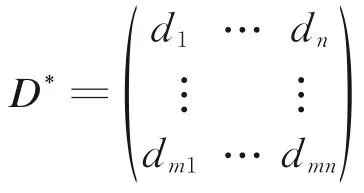

由此,确定最优评价指标集后,可建立矩阵C*:

式中,cij为比较序列的数值;cj为最优序列的数值;m为评判对象个数;n为指标个数,i=1,2,…,m,j=1,2,…,n。

2.3 评价指标的标准化处理

由于不同评价指标的数量级和单位不同,不便于比较,且大数据会减弱小数据的关联结果,增大评判结果的误差,因此需要对数据进行标准化处理,使数据具有可比较性,提高评判结果的准确性[17]。标准化处理过程见式(1)。

式中,d ij为各数据标准化后的数值;为各评判指标的平均值;cij为标准差。

标准化处理后的评价指标矩阵可化为:

式中,d j为最优序列数值标准化后的数值。

2.4 关联系数的求解

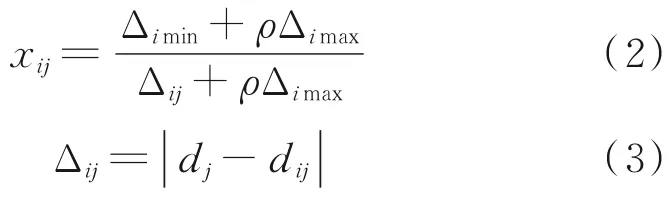

将标准化处理后的原始指标集D i=(d i1…d in)作为比较序列,将标准化处理后的最优评价指标集D0=(d1…d n)作为参考序列,利用式(2)、(3)分别求得第i个对象的第j个评价指标与第j个最优指标的关联系数x ij。

式中,X ij为关联系数;ρ为分辨系数,一般取0.5;Δimin、Δimax分别为比较序列与其对应的参考序列的绝对差值的最小值和最大差。

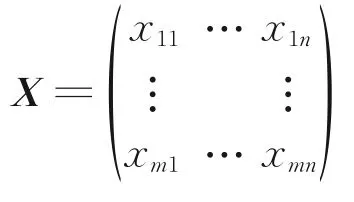

关联系数矩阵X可表示为:

2.5 权重计算

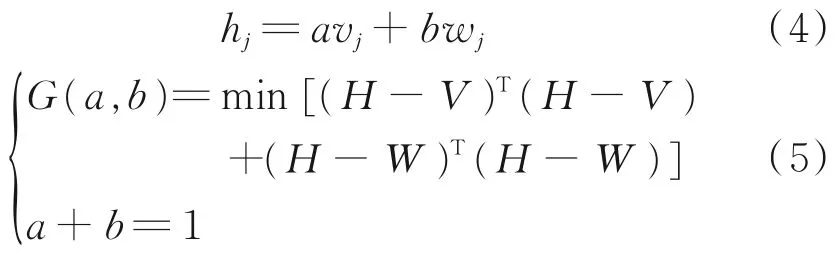

为降低主观赋权法中人为因素的影响度,同时修正客观赋权法计算结果偏差,采用主客观组合赋权法计算权重[12-16],使计算结果更合理。具体步骤:①分别选用t1(t1≥1)种主观赋权法和t2(t2≥1)种客观赋权法对各项指标进行赋权,得到主观权重向量Y1,…,Y t1和客观权重向量Z1,…,Z t2。②将t1个主观权重向量和t2个客观权重向量分别求取其期望并归一化处理,得到主观权重向量V=(v1,…,v n)T和客观权重向量W=(w1,…,w n)T。③根据式(4)计算各项指标的组合权重向量H=(h1,…,hn)T。④根据式(5)求取概率系数a、b。

式中,t1、t2分别为主观赋权法、客观赋权法使用个数;a、b分别为主观权重向量和客观权重向量的概率系数,a≥0,b≥0。

此次研究主观赋权法选用Delphi法和层次分析法[17],客观赋权法选用相关系数法和主成分分析法[18]。

2.6 评判结果计算

由评价指标关联系数矩阵X和权重矩阵H的乘积,得出评判结果R:

2.7 小层识别

基于注入井和采出井窜流趋势判别结果,统计分析各小层内连通注采井发育砂体对应关系、井点渗透率、井点地层系数及裂缝发育,利用所建立模型精细识别各小层窜流通道,明确窜流通道分布特征。

3 实例分析

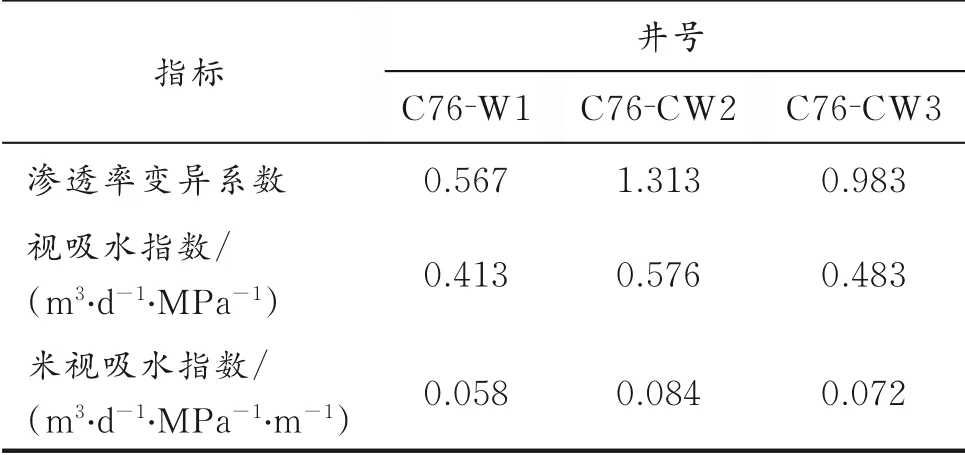

长垣外围朝阳沟油田C76ˉ80井区开采扶杨油层,天然裂缝较发育,采用250 m×250 m五点法井网开发,注采井数为29口(注入井13口,采出井26口),区块动用地质储量为90.3×104t,空气渗透率为22.5 mD,孔隙度为18.2%,有效厚度为5.4 m,原油黏度为8.2 mPa·s。截至2020年1月,C76ˉ80井区采出程度仅为19.93%,综合含水率为62.5%,综合递减率为10.19%,采油速度为0.2%,其中,含水率高于80%的井数为8口,高含水率关井2口,水驱开发效果差,注水无效循环严重。选取C76ˉ80井区3个井组为研究对象,利用所建立方法识别水驱窜流通道,并综合利用示踪剂法、吸水剖面法、产液剖面法验证所建方法的准确性。所选井组包括注入井3口,采出井8口,开采FI3、FI4、FI5小层。以注入井为例进行计算(见表2)。

表2 所选注入井动静态数据统计Table 2 Static and dynamic data statistics of selected injection wells

利用式(1)对数据进行标准化处理,得到矩阵:

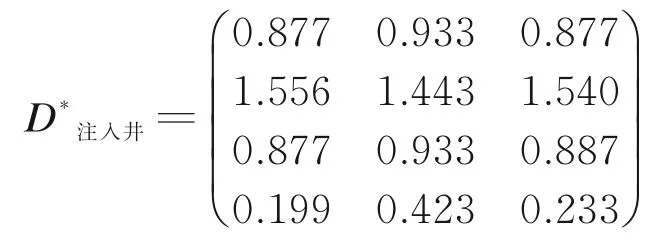

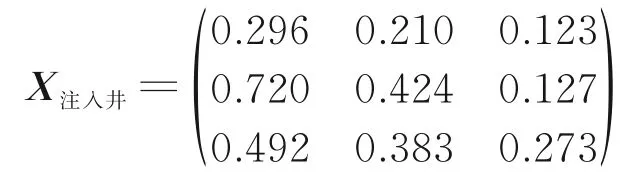

利用式(2)、(3)计算关联系数,得到关联系数矩阵:

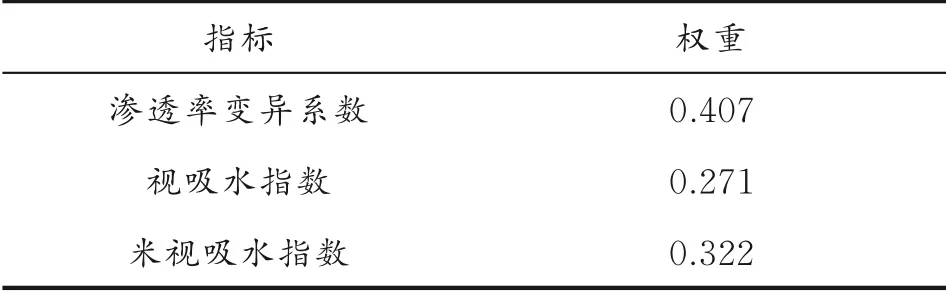

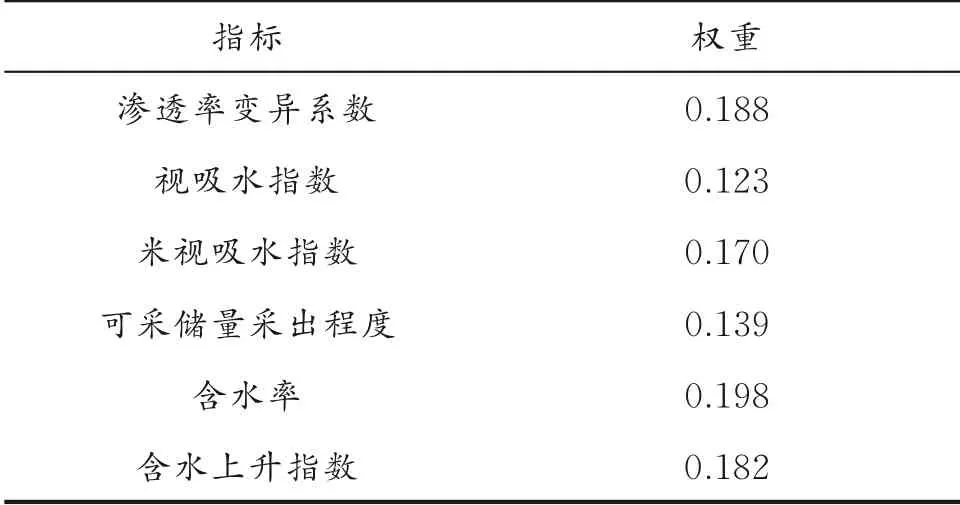

根据式(4)、(5),分别计算得到注入井和采出井各指标的权重(见表3、4)。

表3 注入井指标权重计算结果Table 3 Calculation r esult of index weight of injection well

表4 采出井指标权重计算结果Table 4 Calculation result of production well index weight

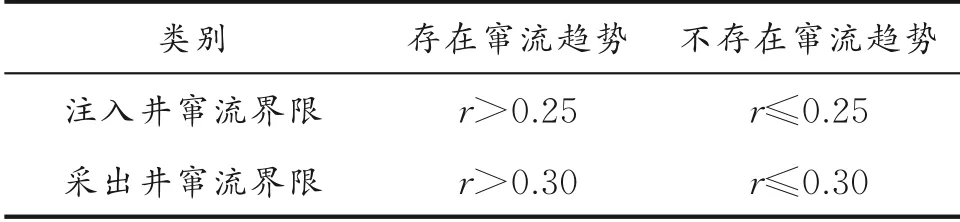

经过分析矿场实际生产情况,分别制定注入井和采出井窜流通道评判界限(见表5),判别存在窜流趋势的注采井。

表5 注采井窜流趋势判别界限Table 5 Identification limit of cr ossflow tr end in injection-production wells

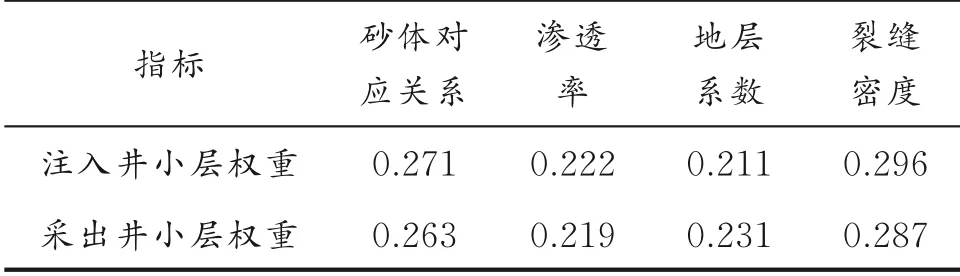

根据单井窜流趋势判别结果,以存在窜流趋势注采井为目标,统计各小层连通注采井发育砂体对应关系,单井在各小层渗透率、地层系数及裂缝发育等数据,利用所建立模型对小层窜流通道进行精细识别。小层指标权重计算结果见表6。为了便于计算,对4种连通注采井发育砂体对应关系进行赋值,将厚注厚采、厚注薄采、薄注厚采及薄注薄采分别赋值为1、2、3和4。

表6 小层指标权重计算结果Table 6 The r esult of the weight calculation of the sub-layer Index

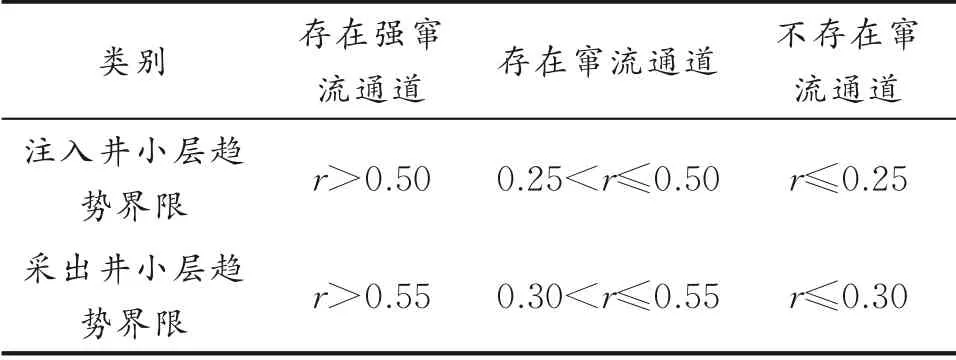

根据矿场实际情况,分别制定注入井和采出井小层窜流通道评判界限(见表7),判别小层窜流通道分布。

表7 小层窜流趋势判别界限Table 7 Boundary of crossflow trend in small layer

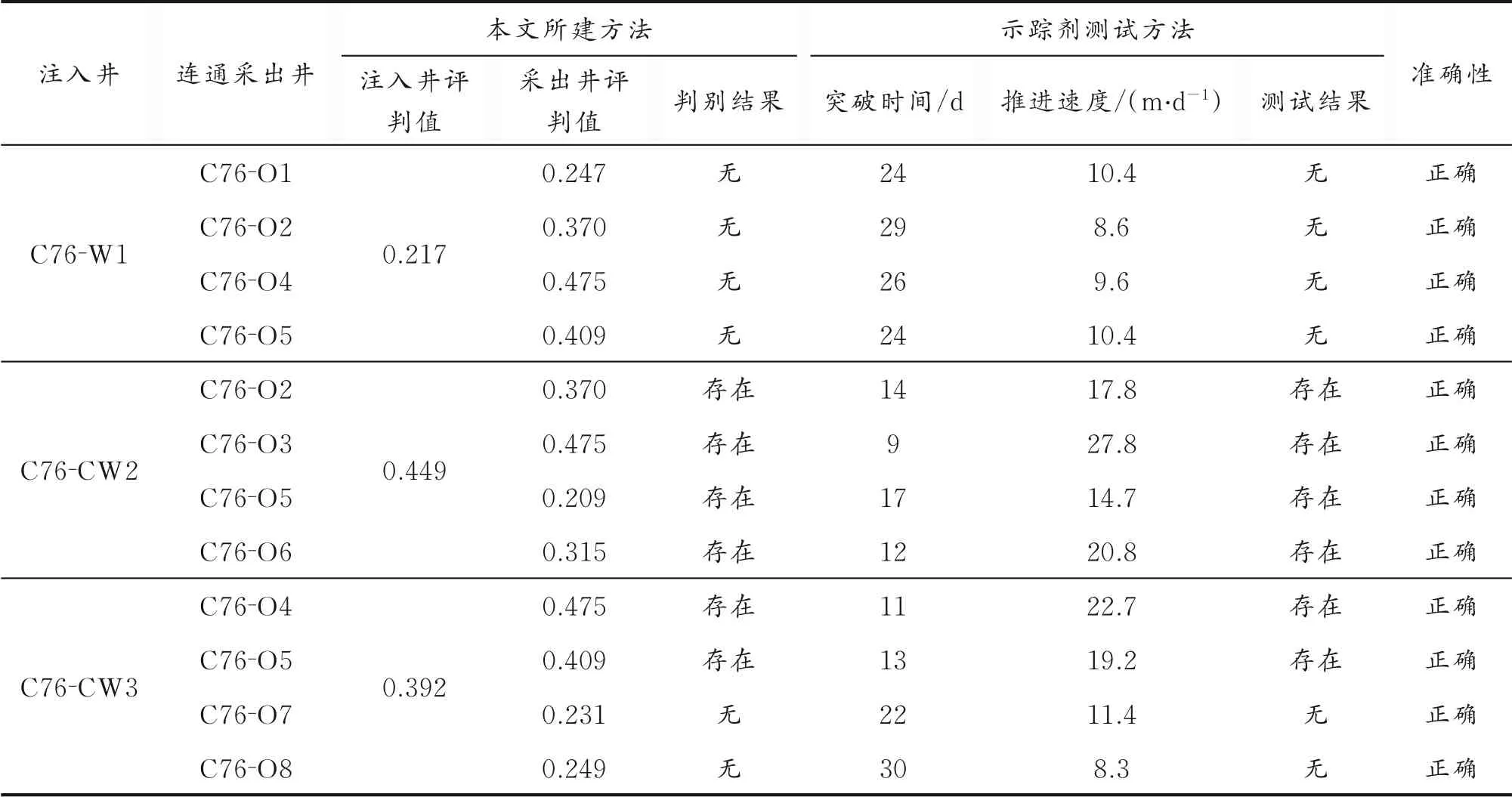

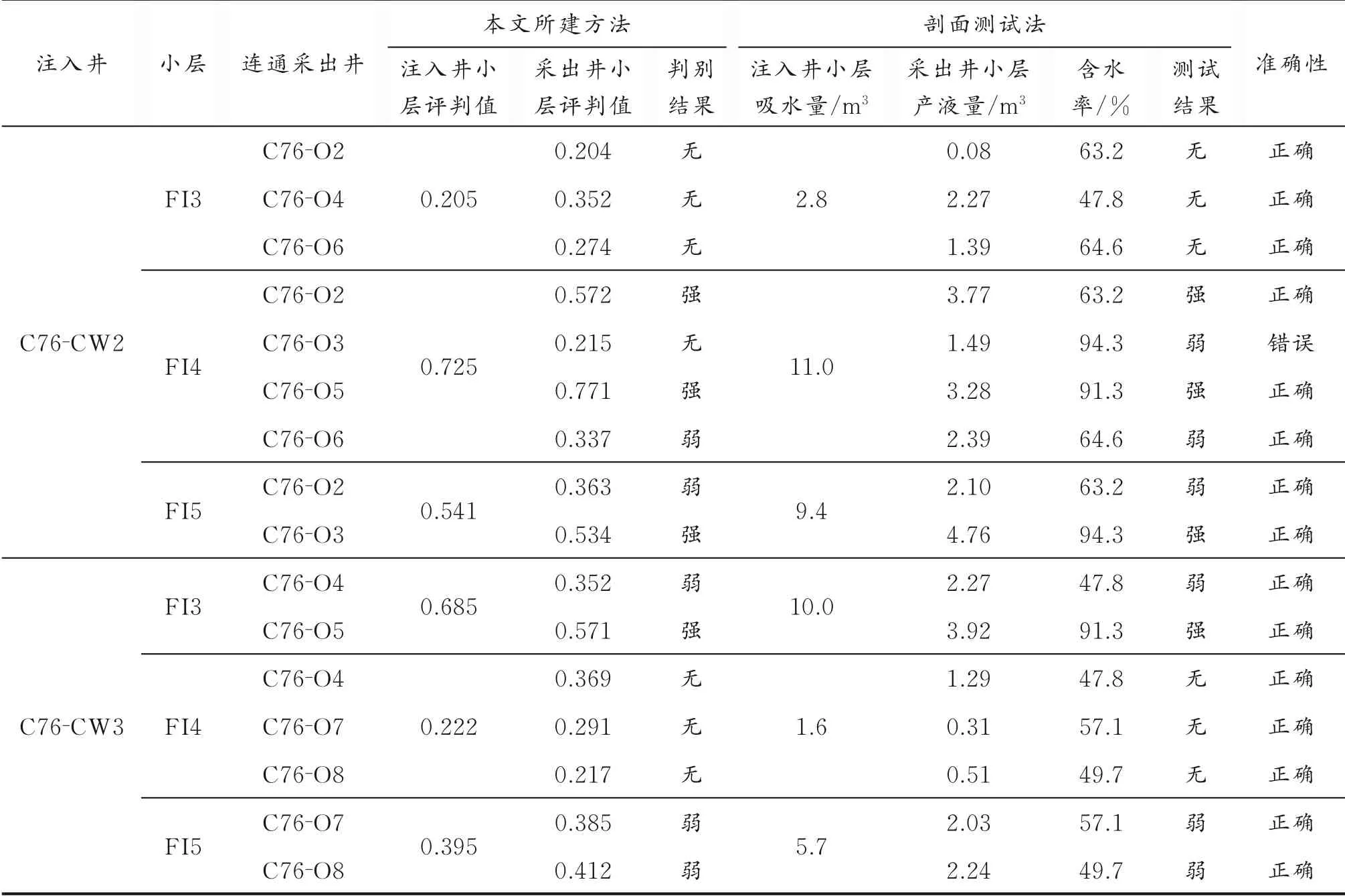

利用示踪剂法测定注采井间窜流通道(见表8),基于单井含水率数据,综合利用吸水剖面法、产液剖面法测定小层窜流通道(见表9)。将测定结果与所建立方法计算结果进行对比,验证所建方法的准确性。结果表明,在注采井窜流通道识别方面(见表8),所建方法识别出存在窜流趋势注入井和采出井分别为2口、5口,窜流方向共6个,识别结果与示踪剂测定结果一致,证明所建方法在注采井间窜流通道识别方面具有较高的准确性;在小层窜流通道识别方面(见表9),所建方法共识别出窜流通道9条,其中强窜流通道4条,弱窜流通道5条,矿场测定结果共识别窜流通道10条,其中强窜流通道4条,弱窜流通道6条。对比得出,9条窜流通道判别结果一致,1条窜流通道判别不一致。分析其原因,由于C76井区于2019年对采出井C76-O3实施压裂措施,目的层为FI5小层,因施工规模未按计划实施,导致上方FI4小层被压穿,注入井C76-CW2与采出井C76-O3井间在FI4小层发育窜流通道。结果证明了本文所建方法识别结果与矿场实际情况基本一致。

表8 注采井间窜流通道判别结果Table 8 Distinguishing result of channeling channel between injection and pr oduction wells

表9 小层窜流通道判别结果Table 9 Discrimination result of channeling channel in small layer

4 结 论

(1)深化了对低渗透裂缝性油藏窜流通道发育特征、表现特征的认识,揭示了窜流通道形成主要影响因素。分别遴选了井层评价指标,考虑了单井小层渗透率、地层系数等因素,并且首次引入了砂体对应关系,使评价体系更符合矿场实际。

(2)利用模糊数学分析法和主客观组合赋权法,建立低渗透裂缝性油藏窜流通道识别模型,降低了主观赋权法中人为因素的影响度,修正客观赋权法计算结果偏差,弥补了已有方法的不足。

(3)建立了低渗透裂缝性油藏水驱窜流通道精细识别方法,实现了小层级窜流通道的精准识别。通过矿场验证,证明了该方法具有较好的准确性、可靠性及适用性,可为改善低渗透裂缝性油藏开发效果提供技术保障。