敦煌石窟壁画“劳度叉斗圣变”的中断与重现

2021-07-15魏健鹏

魏健鹏

“劳度叉斗圣变”在莫高窟初唐第335窟出现以后,就进入了近一个半世纪的沉寂时期,直至晚唐第85窟以后才再度开始流行。对于初唐至晚唐之间“劳度叉斗圣变”绘制中断的现象,以往学者一般关注该图像在晚唐重现的原因,将之解读为佛道之争的历史反映、归义军推翻吐蕃统治的喜悦表达、中心佛坛窟的出现消除了洞窟形制对图像表现形式的约束、俗文学的流行使《贤愚经》中“劳度叉斗圣”的故事重新受到重视等,①较少关注图像背后文本核心思想演变的影响。而对这一问题的认识,可能影响到解读“劳度叉斗圣变”的性质以及该图像与维摩诘经变组合的意义等问题。鉴于此,我们试图在分析“劳度叉斗圣”故事文本和图像结构演变的基础上,结合敦煌与中原往来的史实,对“劳度叉斗圣变”在初唐和晚唐之间的缺位,以及《降魔变文》创作后“劳度叉斗圣变”未立即出现于壁画的原因等问题进行探讨。

一、部派佛教传统影响下的佚名文本与初唐“劳度叉斗圣变”

初唐时期“劳度叉斗圣变”在莫高窟第335窟西壁龛内第一次以二元对称的结构出现(图1),劳度叉位于龛南,同侧自上而下绘金翅鸟斗毒龙、风吹大树和狮子吃牛;舍利弗位于龛北,同侧自上而下绘金刚击山、白象吸水和外道归伏。在风吹大树部分出现了风神,且大风波及了整个外道阵营,这和《贤愚经》中风力所及仅为大树的记载不同,与受到《降魔变文》影响的晚唐“劳度叉斗圣变”颇为相似。鉴于《降魔变文》中出现“伏惟我大唐汉朝圣主开元天宝圣文神武应道皇帝陛下”,②其中提及的玄宗该尊号又仅用于天宝七年至八年(748~749),③因此在时间顺序上,初唐第335窟“劳度叉斗圣变”的绘制要早于《降魔变文》的创作。关于这一矛盾现象,大致仅有李永宁、蔡伟堂先生做过解释,认为是《贤愚经》影响了第335窟的“劳度叉斗圣变”,此后该图像的表现方式影响了后来《降魔变文》的创作:“《降魔变文》将风树之斗的情节调整到斗法的最后一个回合,并着意描述大风的凌厉威势,就很有可能是受到类似于335窟这类‘劳度叉斗圣变’对大风处理的启发。”④我们认为这一现象的出现,更可能是由于第335窟“劳度叉斗圣变”的绘制受到了其他佚名文本的影响所致。该文本中的若干特有情节,诸如“四僧证降”“外道美女诱惑舍利弗”等,并不见于《贤愚经》以及后来出现的《降魔变文》,但这些内容在晚唐以后“劳度叉斗圣变”中仍然大量出现,表明其自初唐至晚唐可能持续存在于敦煌。

图1:莫高窟初唐第335窟西壁龛内壁画及展开线图,出自《敦煌石窟艺术·第三三五窟》及殷光明:《从〈祇园精舍图〉到〈劳度叉斗圣变〉的主题转变与佛道之争》,《敦煌研究》,2001年第2期。

晚唐以后的“劳度叉斗圣变”受《降魔变文》影响较多,莫高窟第9、72、98、146、25、454 等窟的“劳度叉斗圣变”,都有大量几乎从《降魔变文》原文照抄的榜题。在《降魔变文》影响之外,同时存在一些来源不明的图像情节,内容相近的榜题也多次大量重复出现,诸如劳度叉咒方梁击舍利弗、外道美女诱惑舍利弗、四僧证降、大火焚烧外道经典等。⑤在第85、9、98、146、25、454等窟,依据《降魔变文》和散佚文本所绘制的情节都大量混杂出现于壁画中,表明另外至少有一种今天已散佚的文本,和《降魔变文》共同构成了“劳度叉斗圣变”的绘制依据。郑怡楠女士也指出,可能会有其他版本的《降魔变文》或类似的俗文学文本存在。⑥观察莫高窟第335窟“劳度叉斗圣变”的内容,即可注意到若干图像细节与晚唐“劳度叉斗圣变”的表现方式相似,同时亦贴近于晚唐同类情节的榜题文字描述,但在《贤愚经》和《降魔变文》中并未出现相似内容的描述。我们认为,其绘制依据可能受到该散佚文本或其早期形态的影响。分述如下:

1、四僧证降

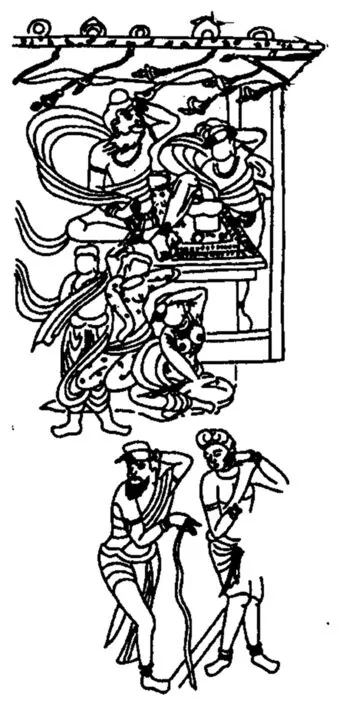

舍利弗下侧有四位僧人坐观斗法(图2),表现方式及位置和晚唐“劳度叉斗圣变”常见的“四僧证降”情节一致;第85、196等多个洞窟“劳度叉斗圣变”的舍利弗座下方或后方绘四位僧人坐于榻或椅上观战(图3),该情节和榜题在晚唐五代宋被多次重复。相近内容的榜题在第85窟为“四僧□舍利弗降伏劳度叉时”,宋代第25窟为“四果圣人助舍利弗”,第55窟为“四果圣僧证舍利弗降伏劳度叉”,第454窟为“四果圣僧观舍利弗现神变时”。⑦

图2:莫高窟第335窟西壁龛内“劳度叉斗圣变”四僧证降画面

图3:莫高窟晚唐第196窟西壁“劳度叉斗圣变”四僧证降画面,出自《敦煌石窟艺术·莫高窟第196窟》

2、风吹外道

斗法中风吹大树的情节主要表现出两大特点:一是出现风神抱口袋的场景,且风力所及超越大树涉及整个外道阵营;二是风吹之下的劳度叉和外道都以手遮面(图4)。这一情节尤其相关榜题在晚唐以后的“劳度叉斗圣变”中较为常见,如晚唐第9窟南壁“劳度叉斗圣变”出现“外道被风吹遮面时”、五代第98窟西壁出现“外道被风吹急遮面时”“(外道)……遮面愁坐时”、宋代第454窟“外道被风吹囗囗掩遮时”“外道舍邪旧(归)正被风吹手遮面时”等字样。⑧英藏敦煌遗书S.4527背面抄录有若干“劳度叉斗圣变”的壁画榜题,亦出现“外道被风吹急遮面愁坐时”⑨。这些描述与第335窟“劳度叉斗圣变”大风下外道阵营的表现非常贴切,劳度叉与座下外道都以手遮面,尤其劳度叉的形象,与第98窟榜题及S.4527中的“遮面愁坐”非常吻合。风吹大树或外道的情节可从《贤愚经》和《降魔变文》中找到依据,但具体涉及到“以手遮面”的表现方式时,却不见于二者的相关记载。这些图像及榜题文字在洞窟和S.4527等处多次重复出现,显示出其背后应当有另一较为成熟形态的文本作为绘制依据。

图4:莫高窟初唐第335窟西壁龛内“劳度叉斗圣变”风吹外道遮面场景

3、外道美女诱惑舍利弗

在劳度叉座下方坐有一女子,丰乳细腰,在风中遮面后顾(图5)。斗法过程中对外道阵营女性的描述,不见于《贤愚经》和《降魔变文》,但却在与第335窟类似位置的晚唐以后壁画榜题中多次出现。诸如莫高窟五代第98窟西壁“劳度叉斗圣变”中,在舍利弗前方偏上的位置,即有榜题“外道女欲生幻惑,舍利弗遥知心时”,五代第146窟西壁“劳度叉斗圣变”中,在劳度叉正下方有榜题“外道美女数十人拟惑,舍利弗遥知,令诸美女被风吹急羞耻遮面却回时。”⑩同样见于S.4527的榜题抄录“外道诸女严丽装饰,拟共惑舍利弗时”。⑪

图5:莫高窟初唐第335窟西壁龛内“劳度叉斗圣变”女外道图,出自《敦煌石窟艺术·第三三五窟》

第335窟“劳度叉斗圣变”以上三个情节在布局位置、表现方式上,都与晚唐以后“劳度叉斗圣变”的图像内容相同,更完全贴切于相关榜题的文字描写。这些情节当中四僧证降和外道美女诱惑舍利弗的情节完全不见于《贤愚经》或《降魔变文》,大风之下外道以手遮面的表现方式,与晚唐“劳度叉斗圣变”的榜题相吻合,也同样不见于前述两种文本。这基本可以说明晚唐以后“劳度叉斗圣变”中常出现的四僧证降等情节所依据的文本,在初唐前后即已出现,并且也同样做了类似《降魔变文》中将风吹大树调整为风吹外道阵营的变化,这些内容在第335窟“劳度叉斗圣变”的绘制中都得到了体现。

在第335窟以后,“劳度叉斗圣变”的绘制出现了一个半世纪的中断,表明该文本不足以支撑这一图像的流行,我们推测原因应当在于该文本虽有创新,但仍然继承了《贤愚经》中部派佛教的叙述传统。《贤愚经》在诸种经录中多被列入部派佛教经典,诸如隋代法藏等撰《众经目录》,列入“小乘修多罗藏录”和“小乘经记”⑫,彦悰《众经目录》和唐静泰《众经目录》都将之列入“小乘经单本”⑬,道宣《大唐内典录》列入“小乘经单重翻本并译有无录”⑭。作为“劳度叉斗圣”故事中最重要的主角,舍利弗同样出现于敦煌壁画中更为流行的维摩诘经变中。舍利弗的形象在“劳度叉斗圣变”中的自信无畏与维摩诘经变中的谦虚谨慎形成了强烈反差,在两种冲突的性格中,显然基于《维摩诘经》“弹偏斥小、叹大褒圆”思想主导下的声闻弟子舍利弗更符合大乘佛教发展的背景。散佚文本虽然在斗法环节上做出了众多异于《贤愚经》的调整,但可能仍未脱离其部派佛教的叙述基因,因此导致“劳度叉斗圣变”在第335窟之后即不再流行。这一局面得以转机,应得益于《降魔变文》的出现,其吸收《维摩诘经》等经典对舍利弗声闻弟子刻画的影响,强调声闻乘劣于大乘的特点,使“劳度叉斗圣变”得以摆脱部派佛教的影响,在晚唐重新出现在壁画中。

二、《降魔变文》对大乘思想的强调与晚唐“劳度叉斗圣变”的绘制

《降魔变文》继承了《贤愚经·须达起精舍缘品》的基本内容,所作的调整部分除了变换斗法次序以外,主要在于增加了关于舍利弗声闻形象的描写,通过对声闻乘概念的强调,将舍利弗从自信无畏转变为道力低下的声闻弟子。这种转变,始于为精舍选址,终于斗法结束。舍利弗作为释迦座下几乎最得意的弟子,印顺法师对其地位有精到的概括:

舍利弗大智慧第一,是“逐佛转法轮将”,称“第二师”,可说释尊以下,一人而已。在经、律中,舍利弗有多方面的才能,如破斥外道,分别经义,代佛说法,编集经法,主持僧事,维护僧伽的健全与统一,与其他大弟子问答等。⑮

《贤愚经·须达起精舍缘品》在斗法中将舍利弗刻画为自信无畏的形象,无疑遵从了这一基调。然而在《降魔变文》中,以 “智慧第一”著称的舍利弗开始被多次强调其声闻身份,面对六师外道时,不再具有此前《贤愚经》中所表现出的自信。《降魔变文》中多处出现矮化舍利弗声闻乘的描述,以体现声闻乘与大乘的差距,我们将两个文本的语句对比如下(表1):

上述对比表明,《降魔变文》在吸收《贤愚经·须达起精舍缘品》内容的同时,也注重对舍利弗形象的二次塑造,较多地通过诸如“道力劣、道力微”等词汇,使作为声闻弟子的舍利弗再无自信从容的姿态。经过重新塑造与强调的舍利弗形象,与《维摩诘经》中关于舍利弗和声闻乘弟子特点的描述趋于一致。《维摩诘经》在《佛国品》《弟子品》《不思议品》和《观众生品》等多处,对舍利弗等声闻弟子的形象进行了生动的展现,以服务于该经“弹偏斥小、叹大褒圆”的中心思想。林昭益先生认为《维摩诘经》强调舍利弗声闻形象的做法,是作者借助素来为佛教史所敬重的耆旧大德,经由他们对大乘的赞叹,使得诵读受持大乘者有坚定的信心。㉔同样的视角也可以用来观察《降魔变文》的创作者强调舍利弗作为声闻弟子的语境,借助“劳度叉斗圣”故事的题材,不惜通过在文本中弱化舍利弗的斗法实力,来强调《维摩诘经》所倡导的大乘主旨。

应当正是《降魔变文》出现了强调声闻乘与大乘差距的新变化,使得“劳度叉斗圣”的故事摆脱了部派佛教叙述传统的束缚,也成为扭转初唐以来“劳度叉斗圣变”绘制中断局面的关键。然而,《降魔变文》出现以后,并未立即影响到敦煌石窟“劳度叉斗圣变”的绘制,应当是由于该文本的传播有赖于中原俗讲方式的流行及推动。9世纪以后,随着中原俗讲的流行,以及此后吐蕃统治的结束,敦煌与中原恢复了正常的交流,基于大乘语境调整的《降魔变文》可能与俗讲的方式共同传至敦煌,并立即出现于莫高窟晚唐第85窟。并非如有的研究者所言,其出现未能促成“劳度叉斗圣变”的再现与流行。㉕这是有待进一步加以澄清的地方。

三、晚唐敦煌石窟“劳度叉斗圣变”绘制的历史背景

如前所述,《降魔变文》创作时间一般确定为天宝七年至八年(748~749)之间。然而“劳度叉斗圣变”直到一个多世纪以后才出现在莫高窟晚唐第85窟西壁,这种延迟应当与俗讲的流行时间以及敦煌和中原的往来历史有密切关联。俗讲在中原开始流行的时间一般认为是9世纪初,向达先生对唐代俗讲发展进行过梳理,指出“俗讲”一词不见于唐以前的记载,唐代最早为《酉阳杂俎》中关于元和年间(806~820)俗讲僧文溆的事迹。㉖此后日本僧人圆仁在《入唐求法巡礼行记》中屡次提及俗讲活动:“会昌元年(841)长安城左、右街七寺开俗讲。……会昌二年五月开俗讲,两街各五座。”㉗北宋钱易《南部新书》记载唐代约大中年间(847~860),长安“尼讲盛于保唐(寺)”。㉘这些都表明俗讲在9世纪以后甚至9世纪中叶左右才开始在长安广为流行。

在中晚唐讲唱方式兴盛的时期,寺院俗讲和民间的变文应当会相互影响,《降魔变文》应当即是二者互相融合的产物。我们注意到《降魔变文》虽名为变文,但其第一段保留有《金刚经》的题解:

然今题首金刚般若波罗蜜经者,金刚以坚锐为喻,般若以智慧为称,波罗彼岸,到弘名蜜多,经则贯穿为义。善政之仪,故号金刚般若波罗蜜经。大觉世尊于舍卫国祇树给孤之园,宣说此经,开我蜜藏。㉙

这种表述方式也出现在隋代吉藏所撰《金刚般若疏》中,其中第一卷讲述该经说法地祇园精舍的建立因缘,涉及到“劳度叉斗圣”故事的解说:“问何因缘故起立此祇园精舍?答如十二由经、涅槃经、贤愚等经广说。如贤愚第九卷云:舍卫国主波斯匿王有一大臣,名曰须达,其人居家巨富财宝无限……。”㉚《降魔变文》的结构与《金刚般若疏》第一卷几乎没有区别,说明其本质上仍然是《金刚经》的解说文本。因此,《降魔变文》可能属于由讲经文转型而来的变文材料。劳度叉与舍利弗斗法的情节引人入胜,不论是寺院讲经抑或世俗的变文讲唱,都是理想的题材,因此得以在俗讲活动出现早期即成为形态成熟的作品。

关乎《降魔变文》传播的另一要素是敦煌与中原的往来状况。《降魔变文》的创作时间正值安史之乱前夕,战乱虽得以平定,但河西陇右却在此后长处吐蕃治下,虽然敦煌与中原的往来并未完全中断,但也处于一种实质上的半隔绝状态。大中二年(848)张议潮率众结束吐蕃统治,并在之后十多年间渐次收复河西地区,敦煌与中原的往来方才恢复。大中五年(851),张议潮遣使将瓜沙等十一州献于唐,《新唐书·宣宗本纪》载“十月,沙州人张义潮以瓜、沙、伊、肃、鄯、甘、河、西、兰、岷、廓十一州归于有司。”㉛但收复河西的活动一直持续到咸通二年(862)前后,《新唐书·吐蕃传》载“咸通二年,义潮奉凉州来归。”㉜凉州之于敦煌与中原交通恢复具有重要意义,此后敦煌与中原往来不再受到吐蕃阻扰,唯有安定的社会环境,石窟营建活动才能恢复。郑怡楠女士对凉州之战与第85窟营建的关系作过详细探讨,指出翟法荣于大中十年(856)即任都僧统,正是由于凉州之战结束,才得以在咸通三至八年(863~868),着手营建庆祝其升任都僧统的功德窟。㉝与此相似,同期营建的归义军节度使张议潮的功德窟第156窟,也是在敦煌与长安交通恢复的背景下营建的,该窟南北壁下层张议潮夫妇出行图的绘制,也是受到长安地区社会风尚和出行图绘画程序的影响。㉞

第85窟主室西壁绘制了晚唐第一幅“劳度叉斗圣变”,其出现的历史背景除了敦煌及河西社会安定以外,更与敦煌和中原往来的正常化密不可分。第85窟营建之时,长安的俗讲风气正盛,《降魔变文》等文本应当得以在短期内和俗讲的风气一同被传入敦煌。敦煌遗书中的俗讲、变文等俗文学类作品纪年基本都为晚唐五代以后,诸如P.2187《破魔变》在变文结尾“继统旌幢左(佐)大梁”,㉟创作时间应在后梁时期(907~922);P.3716《晏子赋》背面有题记“天成五年(930)庚寅岁五月十五日敦煌伎术院礼生张儒通”。㊱《降魔变文》虽没有明确的抄写题记,但应当为敦煌与中原交通恢复之初即传入俗讲和变文等材料,其出现,在根本思想上改变了此前初唐“劳度叉斗圣变”受部派佛教文本约束的格局,进而影响了晚唐以来敦煌石窟“劳度叉斗圣变”的绘制。晚唐“劳度叉斗圣变”中出现大量抄写《降魔变文》内容的榜题文字,并在画面上增加了《降魔变文》中描绘舍利弗声闻形象的情节,诸如舍利弗至灵鹫山求助佛祖和须达于七里涧寻找舍利弗(图6)等画面。因此,“劳度叉斗圣变”在晚唐的构图得以快速发展,应当利益于初唐时期形成的较为成熟的二元对称构图和佚名文本的存在,《降魔变文》的到来则使这种相对成熟和完善的形态摆脱部派佛教传统的约束,进入壁面并迅速发展。

图6:莫高窟第196窟西壁“劳度叉斗圣变”舍利弗求助佛祖、须达寻舍利弗场景(李承仙、霍熙亮、李复先生整理临摹),出自《中国壁画·敦煌研究院美术卷·临摹篇》

结语

莫高窟初唐第335窟“劳度叉斗圣变”中出现的四僧证降和外道美女诱惑舍利弗等情节,在晚唐“劳度叉斗圣变”中多次重复出现,表明二者的绘制应当受到同一文本的影响。但初唐到晚唐绘制中断的现象,表明该文本虽然做出诸多内容上的改变,但仍基于《贤愚经》的部派佛教叙述体系。《降魔变文》则通过塑造舍利弗的声闻弟子形象、强调声闻乘与大乘差异的方式,使“劳度叉斗圣”的故事融入到以《维摩诘经》为代表的大乘思想潮流中。随着9世纪初长安俗讲的流行,以及晚唐归义军政权建立以后敦煌与长安交流的恢复,《降魔变文》可能与俗讲方式被共同传入敦煌。《降魔变文》基于大乘佛教叙述体系对“劳度叉斗圣”故事的改造,在思想上与《维摩诘经》“弹偏斥小、叹大褒圆”的主旨趋于一致,对“劳度叉斗圣变”在敦煌的重新出现发挥了决定性的影响,更得以使之与维摩诘经变在晚唐后期至西夏成为一组新的图像对置组合。

注释:

① 段文杰:《唐代后期的莫高窟艺术》,《段文杰敦煌石窟艺术论文集》,兰州:甘肃人民出版社,1995年,第221页;殷光明:《从〈祇园精舍图〉到〈劳度叉斗圣变〉的主题转变与佛道之争》,《敦煌研究》,2001年第2期,第4-13页;李晓青、沙武田:《劳度叉斗圣变未出现于敦煌吐蕃时期洞窟原因试析》,《西藏研究》,2010年第2期,第73-82页;郑怡楠:《敦煌法荣窟研究》,北京:中央美术学院博士学位论文,2014年,第52-54页;顾淑彦:《敦煌石窟中牢度叉斗圣变消失与再现原因再探》,《敦煌研究》,2016年第 3期,第 52-58页。

② 项楚:《敦煌变文选注》(增订本),北京:中华书局,2006年,第638页。

③ [宋]宋敏求编:《唐大诏令集》,北京:商务印书馆,1959年,第44页。

④ 李永宁、蔡伟堂:《〈降魔变文〉与敦煌壁画中的劳度叉斗圣变》,《1983年全国敦煌学术讨论会文集·石窟艺术编》,兰州:甘肃人民出版社,1985年,第181页。

⑤ 同注④,第182页。

⑥ 前引郑怡楠:《敦煌法荣窟研究》,第49页。

⑦ 同注④,第212、227、229、231页。

⑧ 同注④,第208、216、232页。

⑨ 同注④,图版第83。

⑩ 同注④,第216-217、225页。

⑪ 同注④,图版第83。

⑫ [隋]法经等撰:《众经目录》,《大正新修大藏经》第55册,第127页下、第124页下。

⑬ [隋]彦琮等撰:《众经目录》,《大正新修大藏经》第55册,第154页上;[唐]静泰撰:《众经目录》,《大正新修大藏经》第55册,第186页中。

⑭ [唐]道宣撰:《大唐內典录》,《大正新修大藏经》第55册,第298页中。

⑮ 印顺:《说一切有部为主的论书与论师之研究》,《印顺法师佛学著作集》第36册,新竹:正闻出版社,1992年,第57-58页。

⑯ [北魏]慧觉等译:《贤愚经·须达起精舍缘品》,《大正新修大藏经》第4册,第419页中。

⑰ 同注②,第665页。

⑱ 前引《贤愚经·须达起精舍缘品》,《大正新修大藏经》第4册,第419页中。

⑲ 同注②,第666页。

⑳ 前引《贤愚经·须达起精舍缘品》,《大正新修大藏经》第4册,第420页上。

㉑ 同注②,第723-724页。

㉒ 前引《贤愚经·须达起精舍缘品》,《大正新修大藏经》第4册,第420页下。

㉓ 同注②,第756-757页。

㉔ 林昭益:《舍利弗在<维摩经>中的性格与角色》,《中华佛学研究》(第一期),1997年,第19页。类似观点还见于:般若:《舍利弗在佛教中性格与角色的转变》,《佛教文化》,2004年第6期,第69页。

㉕ 顾淑彦:《敦煌石窟中牢度叉斗圣变消失与再现原因再探》,《敦煌研究》,2016年第3期,第56页。

㉖ 向达:《唐代俗讲考》,《燕京学报》,第16期,1934年,第122页。

㉗(日)释圆仁著,白化文、李鼎霞、许德楠校注:《入唐求法巡礼行记》,石家庄:花山文艺出版社,1992年,第369-373页。

㉘ [宋]钱易撰,黄寿成点校:《南部新书》,北京:中华书局,2002年,第67页。

㉙ 同注②,第638页。

㉚ [隋]吉藏撰:《金刚般若疏》,《大正新修大藏经》第33册,第93页。

㉛ [后晋]刘恂等撰:《旧唐书·宣宗本纪》,北京:中华书局,1975年,第274页。

㉜ 前引《旧唐书·吐蕃传》,第6105页。

㉝ 前引郑怡楠:《敦煌法荣窟研究》,第36页。

㉞ 祁晓庆:《“张议潮夫妇出行图”的图像学考察》,《艺术设计研究》,2019年第3期,第27-30页。

㉟ 上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》(第8册),上海:上海古籍出版社,1998年,第180页。

㊱ 上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》(第27册),上海:上海古籍出版社,2002年,第78页。