高中物理摩擦力认识的渐进有序提升

2021-07-14新疆

新疆

(作者单位:新疆昌吉州第一中学)

经典力学是整个物理学的基础,也是物理学及其他科学研究的典范,力学源于物理学,如同骨骼源于人体。如果学生清楚的理解了力学中的基础内容,就已经克服了学习物理的大部分困难,即使学生还不能在复杂情况下运用自如。

学生在人教版高中物理必修一第三章“相互作用”中学习了三种性质的力,它们分别是重力、弹力和摩擦力,其中弹力和摩擦力是被动力,要看物体受到的主动力及运动状态而定,从而处于“被动地位”,其中摩擦力是被动力中比较难掌握的知识,学生对摩擦力认识和理解需要循序渐进式提升,不可能一蹴而就,这需要一个过程。

1 设计好摩擦力的实验

人教版教材中测定滑动摩擦力的方法是用测力计水平拉动木块在水平桌面上匀速直线运动,测力计的读数等于木块受到的滑动摩擦力。这个实验方案是难以完成的,一是要保证水平方向拉动木块,二是要保证木块做匀速运动。如果能将实验方案改为图1所示方案,拉动木板,待其与木块发生相对滑动时读出测力计示数(有条件的学校可以将测力计换成拉力传感器)即可。笔者在设计实验时,做了大量的测试,以上实验方案还不是最理想的,如果能将长木版换成一个平板车,平板车会更轻松的被拉出,木块也不会因为晃动而影响读数。另外,测力计的自重也会影响实验数据,可以将一个木块垫在测力计下方。这个方案的优点在于对木板的运动没有过多要求,提高了实验的可行性,并且通过观察讨论,学生还可以得出:“静止的物体也可以受到滑动摩擦力”,这对于初学摩擦力的学生来说,无疑是一个深刻的认识。

图1

2 弹力是产生摩擦力的必要条件

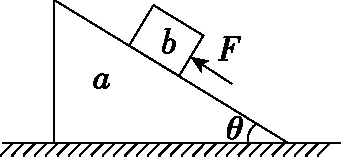

学生初学摩擦力时,会认为“只要接触且相对运动了,就会有滑动摩擦力”。如图2所示,一斜劈靠在竖直墙上,其上放一物块,斜劈在竖直向上的力F作用下,沿墙壁向上运动,物块相对斜劈静止,斜劈会受到墙壁对它的摩擦力吗?学生由于刚接触摩擦力,知道摩擦力产生的条件,但是没有考虑有无弹力这个因素,在这里很容易错误的认为有摩擦力。设置这个问题是让初学摩擦力的学生能牢牢记住产生摩擦力的三个条件。在刚学习完摩擦力这一节内容时,我们用“假设法”和“状态法”来判断摩擦力的有无及方向,其中“状态法”也仅限于平衡态,由于没有学习力的合成与分解、共点力的平衡,也没有学习牛顿第二、第三定律,因此对于这个阶段摩擦力的教学,应当浅尝辄止,大胆删题,找一些适合学生的习题来做,切勿被教辅资料上面综合性强的习题影响,这样不但增加学生学习负担,而且不利于学生对摩擦力的理解。

图2

3 循序渐进、由浅入深地设置摩擦力习题

3.1 从静力学角度理解认识(存在静摩擦力的物体静止且a=0、F合=0)

【例1】如图3所示,楔形物块a固定在水平地面上,在其斜面上静止着小物块b。现用大小一定的力F分别沿不同方向作用在小物块b上,小物块b仍保持静止,如图3所示,则a、b之间的静摩擦力一定增大的是

( )

图3

A

B

C

D

【解析】未加力F前对b进行受力分析可知,b受沿斜面向上的静摩擦力,A中加力F后,静摩擦力一定增大;B、C中加力F后,静摩擦力可能减小,B、C错;D中加力F后,静摩擦力不变,D错,A选项正确,答案选A。

【点评】本题考查受力平衡的知识,在分析力时要用到正交分解,本题也体现了静摩擦力方向的特点,即沿接触面,与相对运动趋势的方向相反

3.2 从动力学角度认识理解(存在静摩擦力的物体是运动的且a≠0、F=ma)

(1)加速直线运动

【例2】如图5所示,小车A的质量mA=2 kg,物体B的质量mB=4 kg,水平面光滑,A、B之间的动摩擦因数μ=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现作用于物体B上一水平向右的恒力F1=9 N,问

(1)小车A和物体B有无相对运动?

(2)若作用于小车A上水平向右的恒力F2=25 N,问小车A和物体B有无相对运动?

图5

【点评】本题对于接触摩擦力时间不长的同学有难度,受制于“拉力大于最大静摩擦力时,物体就要滑动”错误观念的影响,他们会认为第一问中拉力9 N大于最大静摩擦力8 N,AB发生相对滑动。然而学生会有这样错误的思想认知是因为人教版教材中有一个演示实验,用弹簧测力计水平拉一个原本静止在水平桌面上的物块。这个实验设置的目的有两个,一是静摩擦力与水平外力等大反向,二是得出最大静摩擦力的概念“静摩擦力的最大值fm在数值上等于物体刚刚开始运动时的拉力”。对于第二点,很多人认为“只要拉力大于最大静摩擦力时,物体就要滑动”,看上去貌似没有什么问题,但是这个结论是在该实验的情境下(平衡态)得出的,如果一开始物体处于非平衡态,再用这句话解释就错了,物体是否发生滑动与外力F没有关系,取决于静摩擦力是否达到最大值,因此应当这样说“当静摩擦力达到最大时,物体就要发生滑动了”。就是一个小小的实验让初学摩擦力的同学对错误的认知深信不疑,并且这种认知根深蒂固,因此建议教师完成牛顿运动定律教学后,用滑块木板模型刷新同学们对摩擦力的认知。

(2)圆周运动

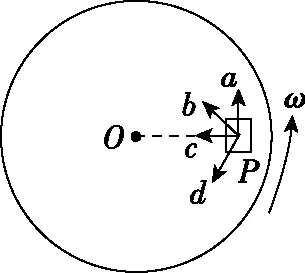

【例3】如图6所示,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,图中c方向沿半径指向圆心O,a方向与c方向垂直。当转盘逆时针转动时,下列说法正确的是

( )

图6

A.当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向为b

B.当转盘匀速转动时,P不受转盘的摩擦力

C.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为a

D.当转盘减速转动时,P受摩擦力方向可能为d

【解析】当转盘匀速转动时,静摩擦力的作用效果是提供物块P做圆周运动所需要的向心力,A、B均错误;当转盘加速转动时,P受静摩擦力沿半径方向的分力提供向心力,沿切线方向的分力和线速度同向,摩擦力方向可能为b,C错误;当转盘减速转动时,P受静摩擦力沿半径方向的分力提供向心力,沿切线方向的分力和线速度反向,摩擦力方向可能为d,答案选D。

【点评】该题对于初学曲线运动的同学来说是有难度的,很多同学依旧用相对运动趋势来判断静摩擦力的方向,解释匀速圆周运动还勉强可以,变速圆周运动就显得力不从心了。对于变速曲线运动,我们应当用合成与分解的思想从动力学的角度来研究它,在切线方向和半径方向分别进行研究,切线方向的力改变物体速度大小,半径方向的力充当向心力改变物体的速度方向,而这里的力正是静摩擦力,这两个摩擦力的合力即为题目中设问的力。

(4)摩擦力的“突变”

【例4】如图7,一足够长的倾斜传送带顺时针匀速转动。一小滑块以某初速度沿传送带向下运动,滑块与传送带间的动摩擦因数恒定,则滑块速度v随时间t变化的图象可能是

( )

图7

A

B

C

D

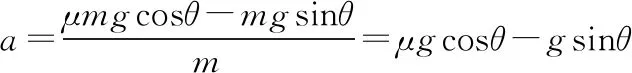

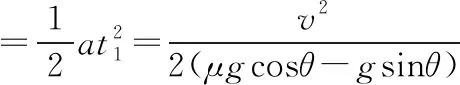

【解析】设传送带与水平面倾角为θ,动摩擦因数为μ,若mgsinθ>μmgcosθ,合力沿传送带向下,小滑块向下做匀加速运动;若mgsinθ=μmgcosθ,沿传送带方向合力为零,小滑块匀速下滑;若mgsinθ<μmgcosθ,小滑块所受合力沿传送带向上,小滑块做匀减速运动,当速度减为零时,开始反向加速,当加速到与传送带速度相同时,因为最大静摩擦力大于小滑块重力沿传送带向下的分力,故小滑块随传送带做匀速运动,A、D错误,答案选BC。

【点评】由于不知道重力的分力与滑动摩擦力的大小关系,因此要分情况讨论,当满足mgsinθ<μmgcosθ,物体与传送带共速时,滑动摩擦力突变为静摩擦力,这一点要注意,该题还可以将物块的初速度反向再次进行设问。关于摩擦力突变的问题还有很多,然而它们都有一个突变的共同的特征,那就是“共速”,因此在有相对运动的问题中,两物体共速时往往是摩擦力发生突变的时刻。

3.3 从摩擦力做功与内能的角度理解

【例5】如图8所示为一皮带传输机,现令皮带上只允许有一袋水泥,将一袋水泥无初速度的放到皮带底端,水泥袋在运行过程中与皮带达到共速以后上升到最高点。已知一袋水泥质量为m,皮带运行速度为v,皮带斜面的倾角为θ,水泥袋与皮带间的动摩擦因数为μ,水泥袋从底端上升到最高点的垂直高度为H,总时间为t,带动皮带转动的电动机功率为P,取重力加速度为g。

图8

(1)在这一物理过程中电动机要消耗的电能E1;

(2)一袋水泥机械能的增加量为E2;

(3)摩擦生热为Q;

(4)用于其他消耗的能量为E3。要求你根据能量转化和守恒定律写出E3与E2、E1及Q的定量关系。(用题中所给的物理量来表示)

【解析】消耗的电能E1=Pt

增加的动能为

增加的势能为ΔEp=mgh

滑动摩擦力f=μmgcosθ

【点评】传送带问题主要考查摩擦力,解析中第2问很好的回避了摩擦力突变的问题,并没有用两次摩擦力做功的和来表示水泥袋增加的机械能。用摩擦生热的公式计算热量时,一定不能将“相对路程”搞错,很多同学认为是“相对位移”,显然是不对的,如果物体相对于传送带做单向直线运动,可以说是“相对位移”;如果物体相对于传送带位置发生了变化,那么就必须是“相对路程”,设想如果物体相对于传送带来回往复运动一次,位移为零,那功也为零的结论是很荒谬的。

4 摩擦角

“摩擦角”是摩擦力中的重要概念,高中物理课程标准和考试大纲虽然没有提及摩擦角的概念,但笔者认为理解和掌握摩擦角对于学有余力的同学来说是很有必要的。2012年全国二卷中有比较复杂的摩擦力计算题,需要用到三角函数算极值的数学方法,笔者认为如果能用摩擦角来解决,问题就简化了许多。

4.1 定义

图9

图10

4.2 规律

规律1 当0≤α<φ时,物体静止,受静摩擦力

规律2 当α=φ时,物体运动或刚要运动

4.3 用法

摩擦角通常与三角形定则配合使用,可以处理平衡态问题或非平衡态问题。

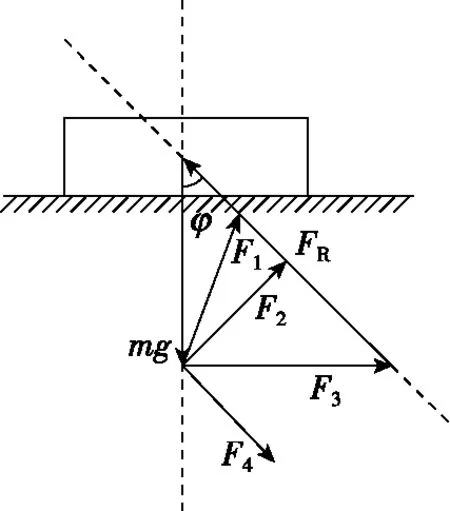

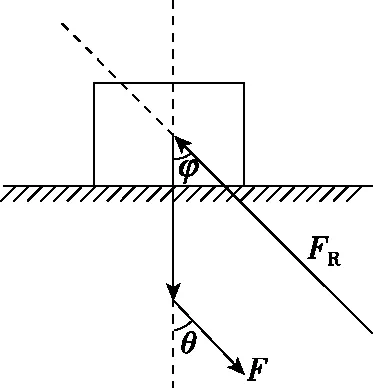

(1)平衡态 物体静止,0≤α<φ,F、FR、mg可以构成封闭三角形如图11所示。

图11

图12

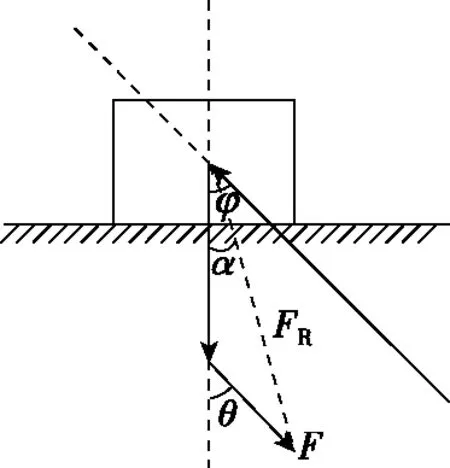

(3)非平衡态物体加速运动α=φF、FR、mg不能构成封闭三角形,如图13所示,由于合力不为零,三角形会有一个“缺口”,而这个“缺口”就是物体受到的合力,(也可以用矢量加法的图解表示,若干个矢量相加,可以将它们首尾依次相连,合为第一个矢量的箭尾指向最后一个矢量的箭头的有向线段),由于加速度沿水平方向,因此合力也沿水平方向,这样就做出了图中类似“燕尾”的凹四边形。

图13

4.4 巧解高考题

现在,有了摩擦角的定义,我们也知道了全反力与竖直方向的夹角决定物体的运动状态,我们看看2012年全国卷Ⅱ第24题题目:拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图14所示)。设拖把头的质量为m,拖杆质量可忽略。拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g。某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ。

图14

(1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小。

(2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ。已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力有多大,都不可能使拖把从静止开始运动,求这一临界角的正切tanθ0。

【解析】(1)设该同学沿拖杆方向用大小为F的力推拖把。将推拖把的力沿竖直和水平方向分解,根据平衡条件有

Fcosθ+mg=FN①

Fsinθ=f②

式中FN和f分别为地板对拖把的正压力和摩擦力。所以f=μFN③

图15

图16

【点评】这道题当年难倒了很多考生,“摩擦自锁”的问题也是第一次在高考中出现,有过竞赛经历的同学在这里是占便宜的。笔者仔细看了标准答案,对数学的极值讨论有一定的要求,大多数学生不能通过正确的极值讨论得出正确的答案,但是思路清晰的同学可以写方程拿到大部分过程分。如果用摩擦角来求解该题,是非常简单的,但是前提是对摩擦力,摩擦角,全反力与竖直方向的夹角之间的关系有足够清醒的认识。对于学有余力的同学建议用摩擦角解题,对于大多数同学还是建议用常规方法解题。