农药和重金属复合污染对蚯蚓的毒理效应

2021-07-06顾浩天王冬生张天澍滕海媛常晓丽袁永达

顾浩天,王冬生,张天澍,滕海媛,常晓丽,袁永达

(上海市农业科学院生态环境保护研究所,上海201403)

土壤是污染物的最终受体,蓄积环境中约90%的污染物,是典型的复合污染体系[1]。农药-重金属是经常共存、分布广泛的典型土壤污染物[2]。近年来,为提高作物产量,过量化学农药被投入使用,残留农药通过地表径流或淋溶等方式进入水体及土壤,直接或间接地对非靶标生物产生毒理胁迫[3]。同时,随着工业、畜牧业和养殖业的快速发展,土壤中出现重金属残留,对土壤中生物多样性、丰度及分布产生不利影响,对土壤生态环境造成巨大威胁[4]。

土壤中不同污染物之间相互作用、相互影响,会产生复合污染效应[5]。研究多种污染物联合作用对准确、客观评价土壤环境风险具有重要意义[6]。目前,常通过采集单一污染物的毒理数据,运用浓度加和(CA)及独立作用(IA)模型来预测复合污染物的联合作用[7-8]。但应用该方法的前提为各组分之间无相互作用,因此具有一定局限性。而复合指数(CI)等效应线图法可以定量预测各独立组分之间的拮抗、协同作用,结果更加准确可靠[9-10]。

蚯蚓是土壤中的主要无脊椎生物,在维持土壤理化结构、提高土壤透气性与肥力、促进养分循环及有机质矿化等方面起重要作用,被称为“生态系统工程师”[11]。因其与土壤污染物直接接触且对污染物敏感,被视为毒理风险评价的关键指示生物[12]。近年来,学者研究了重金属和农药单一及复合污染对蚯蚓的生态毒理效应[2,13-17],虽因所选蚯蚓种类、测试终点、生物标志物等的不同,评价结果有所差异,但重金属和农药复合污染对蚯蚓的毒理效应多表现为协同作用[10,18],或表现为相加[19]或拮抗作用[20],少数则具有拮抗、协同双重作用[4,21]。本文通过系统综述农药和重金属单一及复合污染对蚯蚓的生态毒理效应,同时对预测复合污染物的联合作用的模型进行评价,以期为未来相关研究提供参考和依据。

1 重金属的毒理效应

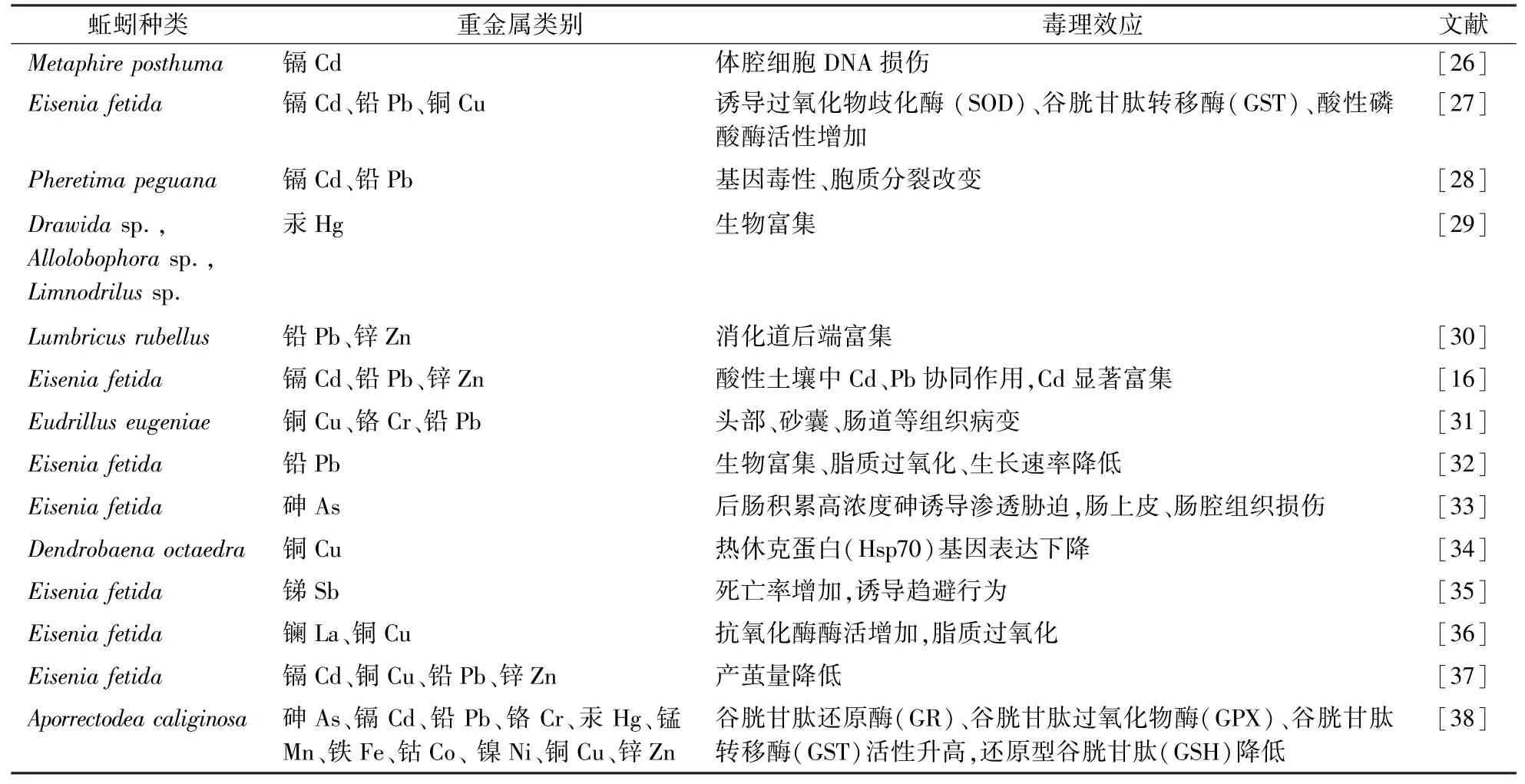

重金属在土壤生态系统中不易降解且极易富集,锌(Zn)、铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu)暴露会对蚯蚓的生理生化、行为活动等造成影响,包括产茧量、蚓茧孵化率、生物量、生长率、性成熟、种群密度、掘穴行为、组织形态学、抗氧化酶系统等。Brulle等[22]研究表明,长期暴露于镉污染土壤中的Eisenia fetida体腔细胞中金属硫蛋白(MT)表达显著上调。然而并非所有重金属对蚯蚓都会产生毒害作用,Nakashima等[23]认为,镍(Ni)长期暴露不会在蚯蚓组织内富集,但会显著抑制其生长速率。不同种类蚯蚓因其个体大小、生理习性等方面的差异,对重金属的敏感性和耐受性不同,如相比Lumbricus ruberus,Aporrectodea rosea对Zn污染更加敏感;相比L.ruberus和A.rosea,E.fetia对低浓度Zn污染耐受性更强[24]。Wijayawardena等[16]发现,Zn和Pb的剂量低于规定的环境安全阈值时,两者复合污染仍然导致E.fetia死亡率达60%以上。蚯蚓对重金属复合污染的毒性响应远比单一污染条件更敏感[25]。部分重金属胁迫对不同种类蚯蚓的毒理效应见表1。

表1 重金属胁迫对蚯蚓的毒理效应Table 1 The toxicological effects of heavy metals on different earthworm species

2 蚯蚓生物标志物对农药胁迫的响应

生物标志物是在生物体细胞、组织或个体水平上所能检测到的生化、生理、组织、行为的变化,这种变化可反映环境污染物和生物效应的相关信息[39]。蚯蚓生物标志物可评估农药的环境毒理风险,对土壤污染做出早期预警,目前已广泛应用于土壤生态毒理学研究[40]。

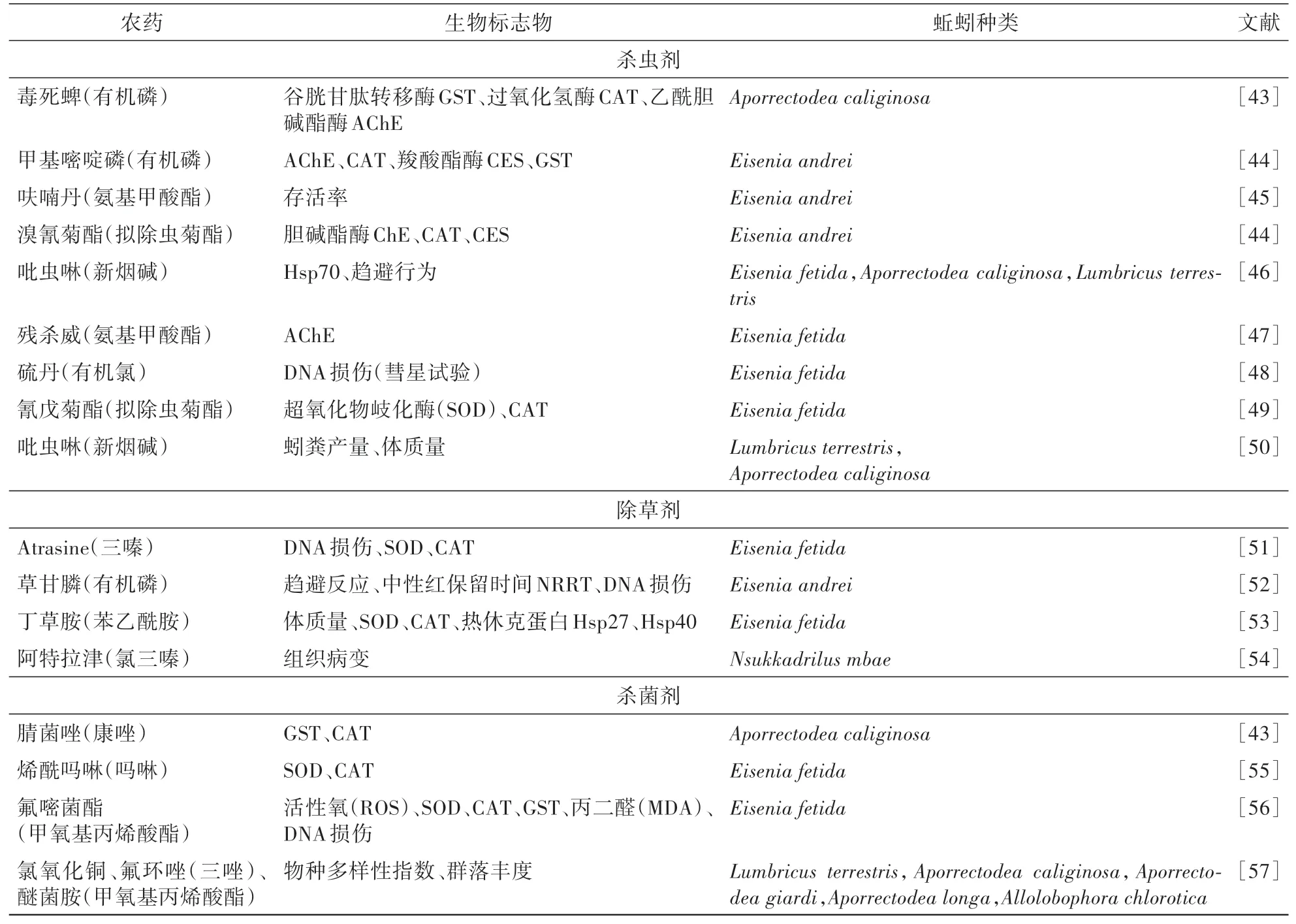

农药对蚯蚓的毒理作用可能与农药的作用机制、剂量、蚯蚓种类、环境条件等多种因素有关(表2)。农药胁迫会诱导蚯蚓多个生理层次上的响应:在分子水平上,农药在蚯蚓组织内富集,导致抗氧化酶活性、基因表达、DNA结构等方面的变化;在个体水平上,农药可以影响蚯蚓的生殖力、生长速率及存活率;在种群水平上,农药污染会影响蚯蚓的种群丰度、结构、生物量。乙酰胆碱酯酶(AChE)主要用于评价有机磷农药和氨基甲酸酯类农药对蚯蚓的毒性作用[41]。有机磷杀虫剂诱导蚯蚓的基因毒性及神经毒性,即DNA损伤、乙酰胆碱酯酶活性显著改变。高浓度除草剂暴露也会诱导DNA损伤及抗氧化酶活性的显著变化。与两种污染物单一作用相比,毒死蜱与氯氰菊酯复合污染对蚯蚓的生长速率及生殖力毒性效应更强,因此评价单一农药的毒性可能会低估多种农药残留在环境中真实的生态风险[42]。

表2 评价农药毒理效应的蚯蚓生物标志物Table 2 The earthworm biomarkers used to evaluate toxic effects of pesticides

3 重金属和农药复合污染对蚯蚓的毒理效应

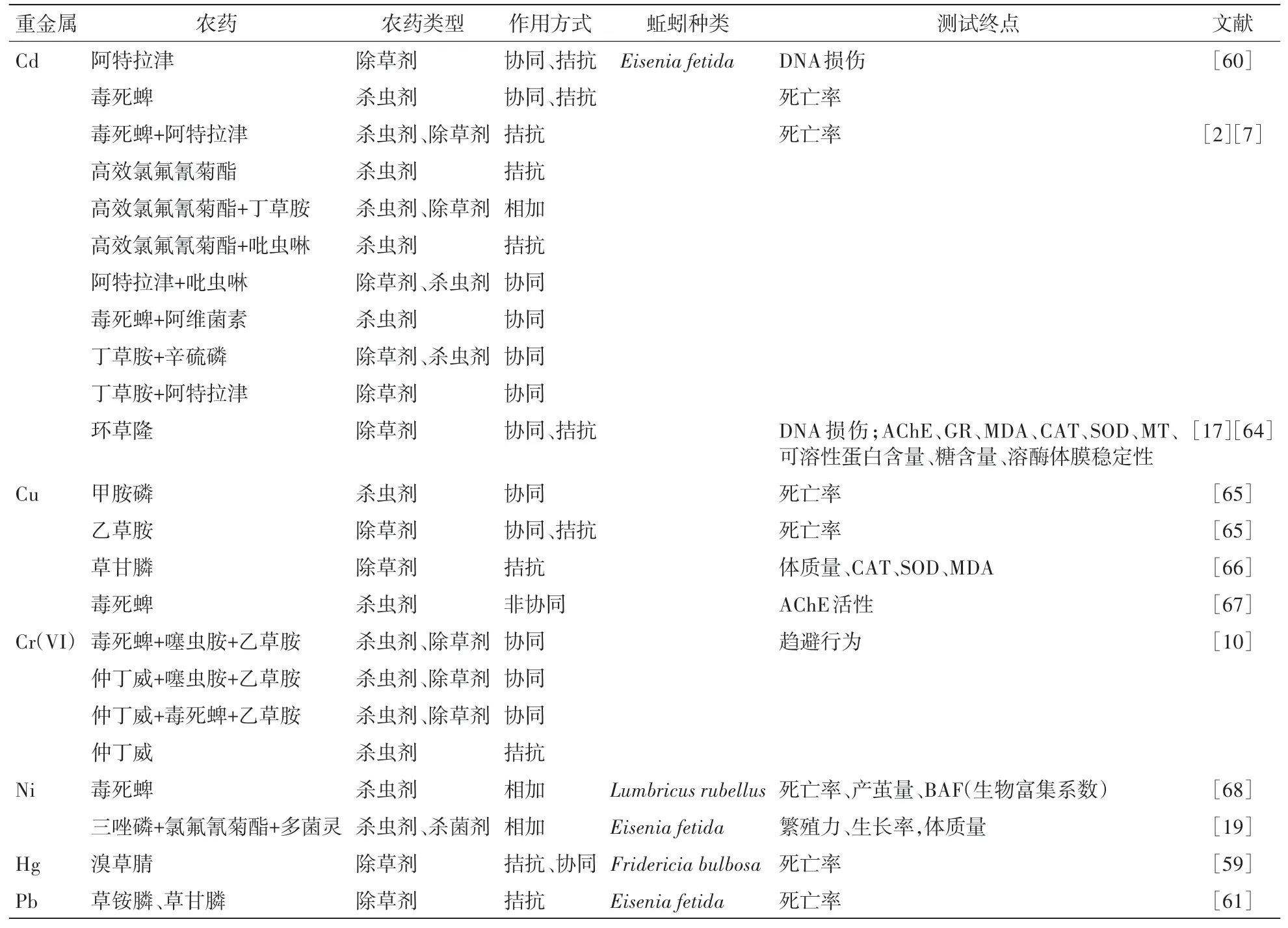

研究表明,农药与重金属复合污染时多数表现为协同作用[58];但在受剂量-效应水平影响时,也可表现出协同、拮抗双重作用[4,59]。Yang等[60]研究发现,滤纸接触法显示毒死蜱+Cd复合污染对E.fetida的毒性表现协同作用,而人工土壤法显示两者具有拮抗、协同双重作用。此外,污染物联合作用也取决于农药浓度及生物标志物的敏感性。王冰洁等[61]发现,添加低浓度草甘膦后蚯蚓死亡率下降,而随着草甘膦浓度增加,蚯蚓死亡率升高,且显著高于Cu2+单一污染时的死亡率。吡虫啉+Cd对E.fetida中活性氧(ROS)、生长抑制率及体腔细胞核DNA尾矩表现为协同作用,而对丙二醛(MDA)表现为拮抗作用[62]。

农药和重金属复合污染在蚯蚓体内可诱导一系列连锁毒理效应,吡虫啉+噻虫嗪+呋虫胺+Cd+Cu+Zn复合污染诱导E.fetidaDNA损伤及组织病变,进而抑制其生长发育[62]。因此,对复合污染物在蚯蚓分子、细胞、组织、个体、种群等水平上进行生态风险评估,有助于揭示其致毒机理、暴露途径、毒理效应,基因及基因组层面的研究有助于了解蚯蚓种群对外源污染物的适应性、耐受性及解毒防御机制[63],部分重金属与农药复合污染的作用方式及毒理效应见表3。

4 农药与重金属复合污染的作用机制

复合污染是指两种或两种以上元素或化学品存在于同一环境介质中的污染现象[69]。研究表明,农药和重金属复合污染对死亡率、DNA损伤、生殖力、酶活等蚯蚓生物标志物表现为协同作用,但有时也表现为拮抗作用[60]。评估复合污染物的毒性时,首先要明确混合物各组分之间是否有相互作用,然后选择合适的模型进行研究。

表3 重金属与农药复合污染的作用方式及毒理效应Table 3 The interactions between pesticides and metals and their combined toxic effects on earthworm endpoints

4.1 非交互作用

独立作用方式(IA)是指两种或两种以上的化学污染物通过不同的作用机制所产生的生物学效应之间无相关性,且互不影响[70]。浓度加和作用方式(CA)是假定各污染物通过相似的机制作用于生物体内相同的靶点(如受体、器官等),各物质之间仅效力不同。假定每种污染物的毒性效应水平(Effective Level,ELx)在某一效应浓度(Effective Concentration,EC)下恒定,则多种污染物(1—N)混合后的综合毒性效应(T)可表示为T=EL1+EL2+E L3+EL4+…+EL x+…+EL N,即毒性相加效应[71]。由于使用CA模型常会高估污染物联合毒性,而使用IA模型则会低估污染物的实际毒性[72],因此Perrodin等[70]认为,CA和IA模型应当结合使用以对污染物联合毒性进行严谨地评估。

4.2 交互作用

复合指数(CI)-等效线图模型主要用于研究多种污染物之间的毒理学互作及在暴露生物中的联合作用[9]。当混合污染物各组分间存在相互作用时,运用CA和IA模型分析其联合作用时有偏差。此情况下混合污染物的总体毒性可能比各组分相加的毒性更小,即表现为拮抗作用T

4.3 联合毒性与毒性效应

Jager等[73]提出,用毒理动力学(从污染物浓度到靶点的过程)和毒理动态学(从靶点到受试终点的过程)分析多种污染物联合暴露诱导的亚致死效应。多种污染物的毒理动力学、毒理动态学互作会改变暴露生物的生物学过程,影响对暴露生物的毒理效应[8]。Cedergreen[58]发现,毒物的生物有效性、生物吸收、体内转运及生物转化、靶标位点结合、排泄等六种生物学过程受污染物相互作用的影响。Becquer等[74]发现,除草剂会影响蚯蚓生物膜的渗透性,促进表皮对重金属的吸附和积累,致使联合污染物的生物有效性提高,毒性增加。

草甘膦、草铵膦中含有的羧基、氨基、磷酸基等配位基团对重金属阳离子和有机阳离子有很强的络合能力,影响重金属的生物有效性、毒性以及重金属在生物体内的积累[75]。据报道,阿特拉津可与Cd离子(Cd2+)生成络合物,从而降低混合物的整体毒性[20]。Pb2+可与草甘膦络合形成稳定的化合物,从而降低游离的Pb2+离子对蚯蚓的毒性[76]。草甘膦和Cu2+复合后形成稳定的Cu-GPS复合体,可显著降低蚯蚓表皮对自由态及有效态铜的吸收[77]。污染物联合暴露的拮抗作用来源于:(1)污染物间在底物水平、吸附水平、靶标水平等的竞争;(2)污染物共同作用激活的生物体内的解毒酶[20]。

5 展望

由于污染物来源的复杂性和广泛性、复合污染的多样性和不确定性以及定量评估方法标准的缺乏,使得复合污染的作用类型及毒性机理研究还处于早期阶段,许多方面有待探索和完善,如:(1)实验室研究多以模式物种E.fetida为对象,而忽略评估大田条件下污染物对地理优势蚓种的影响;(2)对单一污染物的研究较多,而对农药和重金属长期复合污染的生态毒理效应关注不够;(3)缺乏对实际环境中的各种污染物的组合的逐一研究。未来应注重阐明复合污染毒理效应及作用类型产生的机理,在现有基础上建立更多的预测模型,实现对污染物联合效应的定量分析,以更准确、客观地评价土壤污染的生态环境风险。