创意城市的发展模式和空间构建研究

——以上海创意产业园区为例

2021-07-05李云峰

李云峰 东 立

(1.宁波市民用建筑设计研究院有限公司 浙江宁波 315020;2.华侨大学建筑学院 福建厦门 361021)

0 引言

自中国2001年加入WTO组织以来,经济一直保持高速增长。但在2007下半年以来,由于受美国次贷危机影响,国际金融环境开始崩溃,以中国为首的发展中国家经济高速增长势头停滞[1]。之后中国开始提倡新的城市发展动力,以经济改革为首的各项政策措施开始实行。同时经过30年快速城镇化之后,城市面临着一系列遗留问题,如城乡差距过大、城市管理失效、城市生态破坏以及社会保障不力等问题[2]。而在发达国家,城市发展动力转换的议题,在后工业化时代初期就已经被广泛讨论。

知识经济是应对后工业化时代,尤其是福特主义崩塌走向后福特主义转变的一针良药[3]。根据大卫哈维的资本三次循环理论,城市资本第一次循环是在工业生产中进行,第二次循环是城市物质空间的生产循环,而第三次循环是对科技、教育、文化等资本的生产循环[4]。可以看出,知识经济的提出与兴起,是城市发展资本和动力更新的新阶段,是城市应对危机的一种手段,与城市发展背景和发展阶段息息相关,是城市从体力城镇化路径向智力城镇化路径的转变[5]。而创意城市概念及其实践正是在这种背景下出现,创意产业发展已经成为城市和国家发展新的增长手段。

2 创意城市的兴起

2.1 缘起

创意城市的兴起源于后工业时代,但创意城市的思想来源于文化经济学的鼻祖John Ruskin和William Morris[6],他们认为生活创造包含双重特性,只有在体现功能和人文感受的价值后,才会成为让文化参与到商品流通中。而L·Mumford 将文化经济学的理念引入城市研究,并在其著作《城市文化》中,强调文化消费和创意活动的重要性[7]。

2.2 创意城市的定义与内涵

意识到创意在城市发展的重要性后,不同学者针对创意城市内涵都有着不同角度的解释。西方学者主要是从创意城市的作用、要素和系统等三方面加以限定,普遍认为创意城市是在开放和变化的城市系统下,利用人才、社会氛围和文化设施等要素应对城市发展的问题。

Peter Hall认为创意城市是一个动态开放城市,单纯的创意要素并不能形成创意城市[8]。Jane Jacobs认为创意城市是对城市系统的不断更新,以激发城市的创造力[9],城市最重要的能力是创意[10],这种创意来源于中小企业和高素质劳动力[11]。学者Charles Landry认为创意城市就是要系统性地解决城市问题,利用文化和艺术力量结合创意方法,构建创意社会环境,营造创意社会氛围,吸引创意高素质人才[12]。日本学者Sasaki认为创意城市是通过创意活动去推动文化艺术发展,并带动发展创意产业的城市[6]。Allen John Scott提出城市经济出发,通过产业、劳动力和创意三者相结合,利用创造力和创造的社会关系,构建创意城市[13]。Florida认为创意城市是由于创意阶层崛起而出现的,城市应当提供各种文化设施吸引这种新兴社会阶层,通过社会的包容性增长促进城市全面发展[14]。值得注意的是,UNESCO进行了详细阐释:创意城市具有创新中心和社会文化集群的特征,利用创意产业和社会文化社区营造健康城市环境[15]。

而我国学者主要针对创意城市的效用进行限定,立足于创意产业,通过提升城市经济发展和城市创意能力,构建创意城市。一种观点认为,创意城市的形成与发展需要创意和创意产业的聚集,这两种要素通过开放的城市系统,作用于创意城市[16]。在基于认知到创意城市和创意产业的耦合作用之上,创意城市是利用文化和科技推动城市发展的一种新模式[17]。而另一部分学者认为,创意城市是知识经济时代下的新经济发展模式,依靠文化创新,通过创意人才、创意产业和创意方法三个要素联动解决城市问题[18]。更进一步地说,创意城市是创意产业、创意氛围、创意人才、创意文化四位一体的创新城市[19]。

从上述研究可以看出,对创意城市定义与内涵研究取得的共识是:创意城市是一种借助城市文化、城市人才和城市发展环境(城市物质空间和城市发展政策等)发展创意产业,其最终目的是培育城市创新发展的能力。

2.3 创意城市运行机理

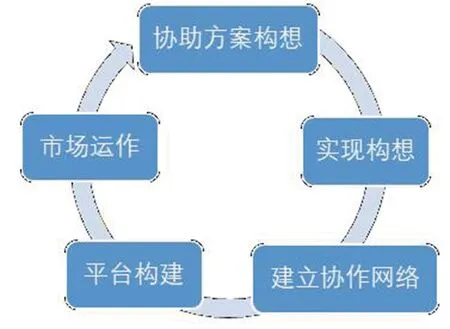

Charles Landry通过目的、氛围、运营和趋势四个方面全面总结创意城市运行机制。首先,城市必须要以创意思维和文化为重点,发掘城市文化源;其次,要培养创意城市的创意氛围,可以从以下七个方面入手:个人品质、意志和领导能力、多元人才与发展机遇、组织文化、地域认同、城市空间与城市设施、网络架构等方面,可以将其总结为人才、资源和环境三类要素(表1);创意氛围包含了空间上的软硬件设施,软件指城市系统性创意交流机制,硬件则是城市各种基础设施和市政设施。再者,通过构建评价体系来维持创意城市运营,通过体系的建立,促进创意城市不断更新和发展(图1)。关于未来趋势的判断,Landry认为城市应当具备学习能力,成为学习型城市,让城市成为不断进步的开放系统。

表1 创意氛围要素总结

图1 创意循环体系五阶段[20]

Florida是另一位创意城市的重要人物,他主要从创意城市的要素入手,提出了重要的“3T”理论[14],并通过对美国城市社区的详细调研之后,扩充为“4T”理论[21]。首先,Technology是创意城市发展的首要因素,是推动城市创新和创意生成的必要条件(和Peter Hall对创意城市总结类似)。其次,Talent是创意城市发展的源泉,尤其是创意阶层,其主要由科学创新群体和先锋思想群体组成,是个性化、精英化、包容性和多样性的集合,包含对社会文化的批判和重构;对应创意阶层,出现服务阶层,并且创意阶层对服务阶层有高度依赖性。第三,Tolerance意味着开放、包容两种维度,针对人种歧视和文化歧视,设计了多种指标验证和测度城市创意发展,如文化包容指数、同性恋指数和波西米亚指数等,其主要目标就是为激发城市创意能力,实现城市共享。最后,Territory assets旨在城市创意氛围的营造,其中也包含城市各类基础设施和市政设施,包含各种新兴的文化和商业空间,最终目的是提升城市对各类人才的吸引力。

图3 创意产业的空间构成

和Florida观点相左的是Glaeser,他认为“3T”理论是传统人力资本论下的理论,真正有用的是“3S”理论:Skill, Sun and Sprawl,即技能、阳光和城市蔓延[22]。Carta则认为创意城市的必要特征是Culture, Communication and Cooperation[23]。

Elizabeth Currid强调了非正规社交在创造中的作用,认为创意常常产生于消费空间,这种场所并不是消费节点,而是属于创意交流空间;并且她也认为社交是其中关键因素,良好社交行为是生产创意的温床,在传播思想、互相学习等方面都有重要作用。因此,以社交为创意软环境的建设是创意城市的基础因素[24]。

总结上述研究发现:创意城市的运行与发展是以创意产业为核心,围绕产业集群形成创意资源、创意人才和创意环境融合发展,并要和城市发展阶段相匹配,通过不断更新螺旋上升式演进。因此,笔者更进一步提出创意城市运行机理,4个要素间存在结构性系统关系(图 2),其中创意环境是基础性物质要素,支撑着人才、资源和产业发展,并从三者反馈信息中互动改进;创意人才是决定性智力要素,人才支撑产业可持续发展,产业吸引人才不断更新;创意资源是吸引性流动要素,资源作为软实力必要条件,是产业发展源泉,又受到产业影响迭代发展;而创意产业是主导性发展要素,是受其他3种要素支撑发展最重要要素,是构建创意城市路径中最重要环节。

图2 创意城市运行机理

2.4 创意城市空间构成特点

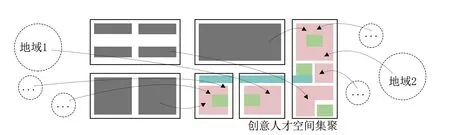

通过对创意城市内涵和运行机理的梳理,可以看到,其始终依靠社会结构和人才聚集为产业基础,换句话说,创意产业是基于已有社会体系的再次提升和开发,产业模式和城市已有空间体系有十分紧密关联。通过分析国外创意产业运行过程,可以大致总结以下几条:

首先,创意产业具有风险性和集聚性双重特性,需要在空间上形成集中平台,发挥产业规模效应、减少产业成本并提升流通效率(图3)。例如日本练马区动漫产业建设,主要是由于政府推动不同规模的动漫集团和公司,在空间上形成集聚区,形成联系全球的动漫创意产业链。

其次,创意人才需要高品质的创意环境以激发非正规的创意社交,通过聚集的创意空间建设,能以最小的经济社会成本换取最大的空间价值(图4)。在纽约SOHO文化创意产业区的案例中,政府通过对工业遗产的再利用,以全域1%的用地面积吸引了全域30%的创意人才,这些创意人才在充满艺术气息的街区中创作和交流。

图4 创意人才的空间构成

再者,创意资源需要在空间载体上进行转化和交流,集中的空间平台能让资源通过与商业和资本整合,迅速完成市场化,从而吸引更多资源交互(图 5)。美国百老汇也因为200多个剧场在空间上集聚,从戏剧生产环节出发,投资、演出、销售、宣传等不同类型资源形成相互扶持、相互促进的产品化体系,每一种创意资源都得到最大化利用。

图5 创意资源的空间构成

因此,创意产业园区是创意城市发展的必由之路。创意城市必须由各具特色的创意产业园区为实施与建设的空间载体;同时,不同城市也会有不一样的创意产业基础。为此,本文特选上海作为研究对象,探究具有中国特色的一些经验。

3 上海市创意产业园区发展特征

创意产业园区发展模式没有统一样板,每个城市都是基于现状发展,并结合自身经济、文化和社会特征,综合形成地域性的发展路径。过往研究[25-29]对上海市创意产业园区空间布局特点的总结,局限于从外部环境出发寻找特征,因此,未说明空间布局的内在因素,缺乏对由空间布局引起的创意城市发展要素的总结提炼。所以,本文从影响空间布局因素角度,选择从2005年以来,上海市政府批准授牌(除去已经摘牌和未建设的园区)外环内的73家创意产业园区作为研究对象(图6),总结上海市创意产业园区发展的3种模式,并对其原因做出简要分析。

图6 研究对象

3.1 上海创意产业园发展概况

从时间演进来看,上海市创意产业园区形成了“扩张——填充——再扩张”的发展特点(图6)。从第一批和第二批之间可以明显看出,创意园区的布局从苏州河和黄浦江之间的区域跳出,向“两河”的外围区域继续扩张。前两批构成了整个上海市创意产业空间布局的基本骨架,形成了虹桥机场至五角场的横向发展轴线;第三批则继续在前两批之间的空隙地带进行填充式布局,继续巩固横向发展轴线;而最后一批则再次向外扩张,形成了沿黄浦江发展带,并且形成多个聚集中心,但整体还在第二批形成的范围内。

从产业类型上看,根据《上海市创意产业发展重点指南》中的五大分类,结合不同园区多年发展特征,将创意园区的产业类型分为四类:研发设计类、文化咨询类、时尚消费类和综合发展类,其中研发设计类主要以软件研发、建筑设计和产品设计等为主要类型(图7)。总的来说,上海市创意园区的产业类型主要以单一类型为主,以同类型产业集聚为特征。

图7 创意产业园区产业类型情况

3.2 嫁接模式——依托创意源布局

成功创意源是创意人才、创意资源和创意产业发展程度较好的平台,其一般在空间上表现为高校、大型科研院所等。一方面,创意源能提供丰富的人才和资源,另一方面,更多创意企业会形成更有活力的创意产业集群。依托创意源布局内在原因是由于通常这类平台的产业发展已经到扩散阶段,需要更大范围和更多空间承接,从而促成人才、资源和产业从增长核心向周围区域扩散,形成更加稳固的创意集中区(图8)。因此,通过依赖高校等设立创意产业园区,是发展创意城市的一条捷径,也是创意城市发展的嫁接模式。一般在空间布局的数量上,也是几种类型种最多的。

图8 嫁接模式

上海市依托创意源发展的创意园区约有23个,占总数的36%。以高校为例。围绕同济大学的昂立设计创意园、建筑设计工场和海上海等创意园区,以建筑设计等创意设计产业为核心进行发展。而乐山软件园、虹桥软件园和数域大厦,则是依托上海交通大学优势学科进行产学研互动。这种类型创意园区布局呈现局部的集聚性,形成两大中心,一是以“交大-东华”为核心的聚集片区,二是以“同济-复旦”为核心的聚集片区。还有一类创意园区直接借助大学产业园成立,如中环滨江128创意园区依托于上海理工科技园区发展。

3.3 提升模式——依托已有平台

已有其他平台的建设提供了丰厚的环境基础,不仅在物质环境方面满足了创意产业发展对空间环境和基础设施的要求,更在文化环境中展现出开放包容的友好氛围。因此,新创意产业园建设是在原有平台上的二次提升,利用原有平台人才和产业基础,形成新的创意产业发展路径,再辅以创意空间的改造,就能形成更为稳定的发展中心,如图9所示。

图9 提升模式

以张江文化创意产业园为例,其依托张江国家高新技术园区,以软件产业为创意核心,着重于文化产业中偏重技术的软件产品的研发和制作,提升形成研发设计和文化传媒两条产业集聚链条。这类创意产业园区一般形成独立发展态势,并在空间中表现为散点状分布。

3.4 内生模式——依托交通资源或景观资源

从交通资源层面来说,良好交通基础设施是推动创意产业园区发展的必要条件,能促进不同资源流的相互碰撞,激发城市创意与活力。而从景观资源层面来说,黄浦江和苏州河优美的自然环境是创意氛围的重要保障。并且,其两岸分布了大量工业遗产景观,能够直接提供空间设施资源。因此,无论是交通还是生态资源,都只是从创意资源方面为创意园区发展提供直接可利用条件,为创意人才提供了先决条件,而创意产业则需要长时间内生培养,如图10所示。

图10 内生模式

上海创意产业园区在空间上,沿主要交通干线的联络线和地铁分布,形成环浦西内环线内侧的圈层式发展。以地铁九号线为例,在其周边1 km范围内的创意产业园区多达14家,占总数的22%。依托生态资源其主要在苏州河沿岸,周边约有14家创意园区,占总数的22%,依托老旧厂房改造,吸引了大量中小型创意企业集聚,如周家桥和M50等创意园区,形成了苏州河创意文化的空间集聚带。

4 上海市创意产业园区分布的社会意义

上海市的成功经验表明,作为创意城市构成形态的产业园区,确实是创意产业、创意人才、创意资源和创意环境的捆绑整合,城市各类要素的分布是创意产业园区布局最重要的影响因素。反之,创意产业园区的发展对城市空间也产生着重要影响,主要表现在以下几方面:

4.1 城市历史空间再生

创意产业园区发展的主要影响之一,就是对历史空间的重新再利用。这种历史空间的再生主要有两种形式,一种是对传统石库门建筑的利用,另一种是对上海产业空间升级中留下来的大量工业历史建筑的升级。这种活化利用不但能振兴衰败的城市空间,也能推动城市发展动能转化、延续历史文脉,还能保留属于上海人的城市空间记忆。因此,其对历史空间的主要影响,在于在城市旧有空间格局上进行结构与重构,保证历史文脉的延续与再生。目前共有80%的创意产业园区依靠历史空间改造升级,如M50前身是上海春明粗纺厂、虹桥软件园是经昌色织厂改造而来。

4.2 城市功能空间重组

创意产业园区对城市功能的影响主要在于通过创意空间集聚改变地块独立发展,在不同尺度上进行功能混合与融合。大到城市地块,小到单栋建筑,重组成为复合型城市功能空间,形成围绕创意功能空间发展的空间集群。总的来说,其对城市功能空间的重组主要表现在以下三个方面:促进城市功能空间的结构优化、促成新的增长极形成、促使各类功能空间相互融合。如杨浦区通过对校区、社区和园区的三区融合发展,利用创意产业园区作为空间承载,构建资源共享系统,让创意产业扎根于社区和创意源,既有助于创意经济的在地转化,也再次刺激了功能空间的集聚提升。

4.3 城市社会空间重塑

通过一批创意产业园区的建设,在社会空间层面促成创意阶层的形成与稳固,通过空间手段重塑社会空间格局,形成以知识和共享为代表的新社会阶层,展示城市对不同文化的包容与接纳。如同普通社区与城市社会空间的关系一样,由新阶层形成的社会关系网络也和城市社会网络紧密相连。以同济大学周边创意产业园区为例,不仅吸纳了学校的年轻设计人才,也通过经济联系和人际关系,与其他社会人员建立起牢固的网络关系,形成人群多样化的创意阶层。这种动态稳定的创意阶层,是创意城市发展最基础要素,而维持稳定性最重要因素是参与构成的创意人群多样化。

5 结语

用创意城市的模式发展城市,这种理念在我国大多数城市仍处于起步阶段,研究上海市的创意实践能够使其他城市更好地利用这种新型发展模式。其成功经验可以总结为:通过政府自上而下引导,以独立管理的园区形式为载体,利用嫁接、提升和内生三种集聚模式,形成特色鲜明的发展集聚区;在历史空间、功能空间和社会空间层面,对城市产生积极影响。

总的来说,创意城市的构建必须要以创意产业园区为基本单元,立足于创意环境,通过创意产业、创意人才和创意资源的互动发展,形成特色发展路径。当然,本文从空间入手,阐释了创意城市发展的各类空间要素,但未能从政策机制等软环境方面进行分析,希望以后在此方面进行更深入的研究。

图片来源:表1、图2~图10:作者自绘。