某软土场地桩锚支护结构基坑失稳原因探析

2021-07-05林生法

林生法

(福建省建筑设计研究院有限公司 福建福州 350001)

0 引言

福建地处沿海区域,淤泥多处于欠固结状态,其孔隙比大、灵敏度高、抗扰动能力差、强度低、淤泥层厚、厚度多达20 m~40 m,含水率高,高达60%~80%,有的甚至大于90%,对基坑支护带来一定难度。根据福建有关规定“开挖深度超过4 m(含4 m)、开挖影响范围内属软土场地的一级基坑,禁止采用放坡、土钉支护、喷锚支护、水泥土墙(搅拌桩)、悬臂支护等结构体系”,软土场地基坑支护常采用桩锚及内支撑支护型式,但基坑失稳破坏还常见报道[1-3]。因此,深厚软土场地的基坑支护设计、施工及监测等应引起足够重视,避免发生安全事故。

国内外学者针对桩锚支护型式的基坑失稳开展了一系列研究。葛阳成等[4]介绍了某深厚软土基坑事故分析及抢险加固设计案例,认为其原因一是施工速度过快,二是在软土中由于锚索锚固角度较大和桩体嵌固深度较浅,桩锚支护结构容易发生转动,抢险加固采用坑堆载砂袋及加设钢管支撑。夏翛等[5]、惠冰等[6]及李铭等[7]结合某具体桩锚支护基坑失稳工程,分析其原因并提出针对性加固处理措施。孙延军[8]及王超[9]介绍了桩锚支护结构的主要破坏型式为桩体断裂、桩脚破坏及倾覆失稳。

桩锚基坑失稳后,分析判断是浅层土体滑移或者深层土体滑移破坏模式,对后续所采取抢险加固措施至关重要。现有针对桩锚支护型式基坑失稳原因分析及加固措施研究较多,但针对桩锚支护型式中,由于锚索失效引起的浅部土体滑移的典型特征介绍的特别少。

本文结合某实际工程案例,分析了基坑失稳的主要原因,介绍了桩锚支护型式浅层与深层发生土体滑移的区别与典型特征,并针对该工程提出了的抢险加固处置措施,可为类似工程提供参考。

1 工程概况

拟建场地位于宁德市蕉城区漳湾镇,西侧为金马北路(目前路面尚未形成,地下室外墙距离用地红线约17.30 m)、北侧为万广路(规划路,目前为空地)及南侧为鱼塘(部分已回填),东侧为空地,现状场地已初略整平,总体较为平坦,基坑周边环境如图1所示(图1中阴影填充区域为此次基坑失稳区域)。

图1 基坑周边环境

该工程设一层地下室,由于基坑失稳位置为东侧,故主要介绍东侧基坑情况,裙房位置基坑开挖深度为4.55 m;主楼位置基坑开挖深度为6.15 m。本基坑侧壁安全等级为一级,重要性系数为1.1。

基坑开挖影响范围深度内的主要场地土层自上而下简要情况如下:

①杂填土层:为人工堆填,堆填时间<5年,欠固结,密实度和均匀性较差,未经专门压实处理。呈干~稍湿,松散为主,局部稍密、中密。大部分孔有揭露,揭示层厚在1.30 m~11.80 m,平均厚度为5.62 m。

②淤泥层:为近代沉积而成,呈饱和,流塑状,该层在整个场地均有分布,该层厚度变化较大,揭示层厚在8.90 m~20.60 m,平均厚度为16.05 m。该层厚度较厚,土层软弱,含水率较高,土体物理力学指标较低,基坑开挖底均位于该层,为影响基坑稳定性的主要土层。

③砂砾卵石层:呈饱和,稍密~中密状态为主。场地钻孔均有分布,揭示层厚在5.00 m~22.30 m,平均厚度为11.98 m。典型工程地质剖面如图2所示,基坑支护设计土层物理力学参数如表1所示。

图2 典型工程地质剖面如图

表1 基坑支护设计土层物理力学参数

2 基坑支护型式及基坑失稳情况介绍

2.1 基坑支护型式介绍

根据该场地的工程地质、水文地质、周边环境等条件,该工程基坑一般开挖至(2)淤泥层,基坑支护采用排桩+扩孔式锚杆(锚杆锚固体扩孔直径为400 mm,主楼区域采用两道,裙房区域采用一道),上部2.0 m范围采用1∶1.2放坡,卸载平台宽5.0 m。

排桩采用SMW工法桩,即在三轴水泥搅拌桩内插入HM488×300×11×18型钢(主楼区域H型钢为21 m,裙楼区域H型钢为18m),桩中心间距为900,三轴水泥搅拌桩桩径为φ650,桩中心距为450。主楼区域支护剖面如图3所示,裙楼区域支护剖面如图4所示,基坑支护设计采用“理正深基坑”软件,各剖面计算结果如表2所示。计算结果均能满足现行国家规范有关规定[10]。

图3 主楼区域支护剖面图

图4 裙楼区域支护剖面图

表2 基坑支护设计计算结果

2.2 基坑失稳情况介绍

根据现场施工反馈,该基坑西侧支护结构完成后,于2017年11日18日开始图1填充区的基坑土方开挖,至22日下午开挖至基底标高,期间基坑监测数据正常。22日夜里骤降大雨后,图1填充区域基坑外侧地面发生位移开裂,23日监测数值累计水平位移为4.2 cm,24日、25日两天在连续强降雨下监测数值水平位移累计达到19.81 cm。发现异常后,施工单位立即采取坑底大面积回填,至26日位移数值降到6 mm/d,27日降到2 mm/d,28日~30日至降为1 mm/d,后面基本趋于稳定状态。此次基坑失稳导致金马路路基整体滑移,影响范围为红线外25 m范围左右,距离支护桩距离约40 m。

3 基坑失稳分析

根据地勘报告,该区域软弱下卧淤泥层达20 m~23 m深,而本基坑西侧紧邻在建中的金马北路,锚杆施工与金马北路路基施工相叠。根据分析,本次基坑失稳的主要原因有以下几点:第一,金马路路基采用强震碾压,施工时的强震碾压,一方面对淤泥产生扰动,降低淤泥强度,另一方面锚杆锚固体注浆施工过程中,强震碾压破坏锚杆锚固体强度的形成,同时对锚索已施工注浆锚固段结构产生破坏,直接导致锚杆失效。第二,连续强降雨的雨水从金马路一侧土带渗入基坑侧壁,导致水土压力骤增,远远超过原设计。第三,基坑侧壁土层主要淤泥层,土方未分层、分段跳槽开挖,一次性开挖工作面太长,且未及时施工垫层、承台及底板。以上几方面不利因素的叠加作用下,导致该侧基坑发生失稳破坏。

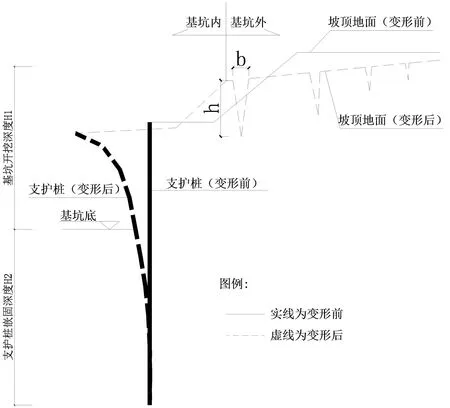

根据监测报告,本次基坑失稳,深层土体未发生明显位移,浅部土体位移变形较大。现场观察到基坑坡顶及坡顶外,有多条平行于基坑的纵向滑移裂缝,且裂缝深度h由基坑坡顶向外侧逐渐变小,裂缝宽度b由基坑坡顶向外侧逐渐变小,基坑失稳影响范围达到6~7倍左右,远远超过3倍的基坑开挖深度。此种破坏情况常常被误为是土体深层滑移(支护桩发生踢脚或整根支护桩向坑内平移,典型破坏示意见图5)导致。假设锚杆失效计算得出各支护剖面的结果见表3(计算软件为“理正深基坑”),通过与表2结果对比说明,锚杆失效后地表沉降及变形均增大,抗倾覆安全系数降低幅度较大,但整体稳定性系数略降低(表明支护桩未发生踢脚或向坑内平移,未发生土体深层滑移),说明本次基坑失稳为浅部土体滑移破坏。根据现场破坏特征绘制的锚索结构失效引起浅层土体滑移的抗倾覆失稳典型特征如图6所示。

图5 基坑深层土体整体失稳示意图

图6 基坑浅层土体失稳示意图

表3 锚杆锚固体失效基坑各指标计算结果

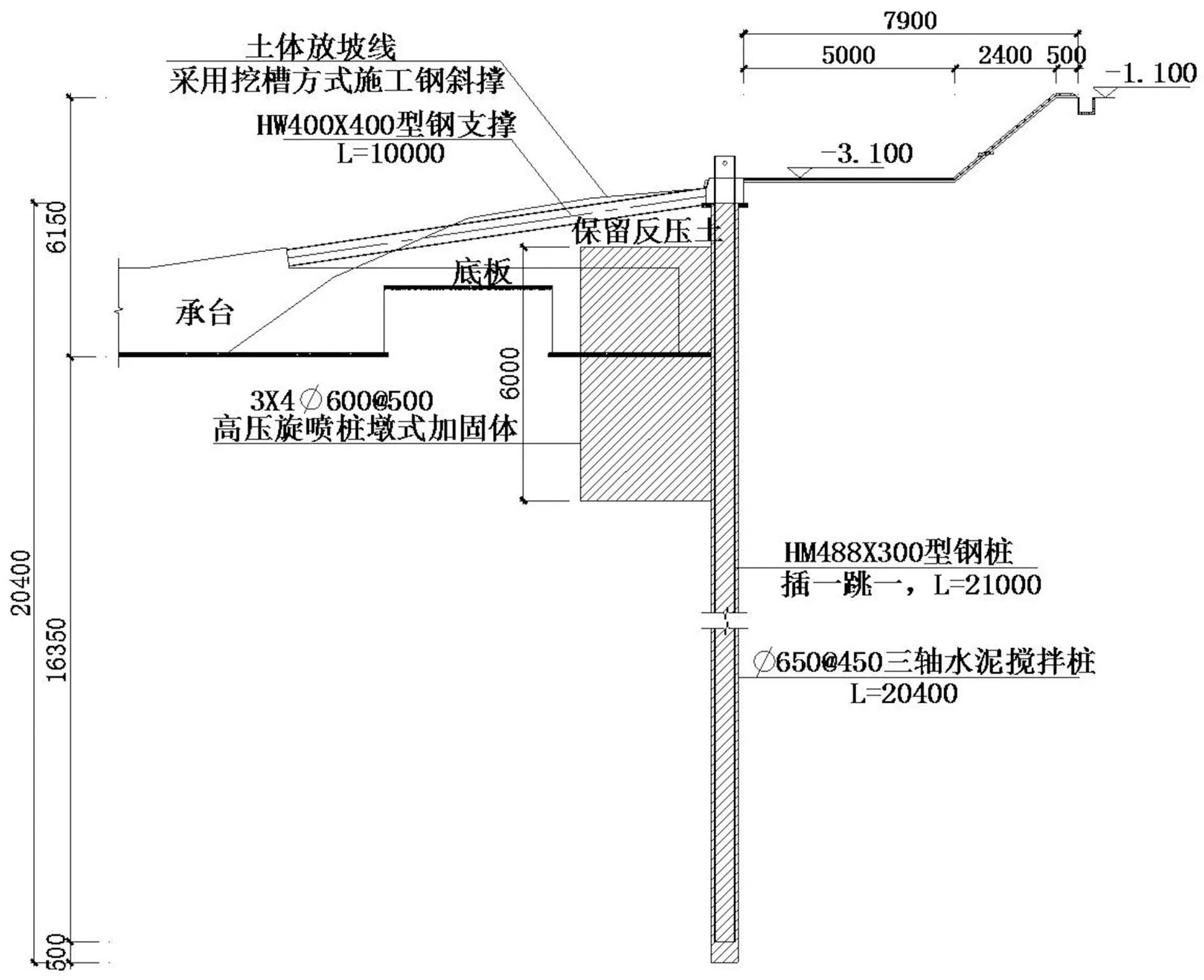

4 抢险加固处置措施

根据以上基坑失稳的原因分析,要求现场采取如下抢险加固处置措施:第一,对坡顶土体已开裂的裂隙进行封堵,对填土进行面层防护,防止雨水进一步渗入土体中,同时做好坡顶截水与排水措施。扩大金马路基坑侧警戒区域,避免施工车辆通行对基坑边坡稳定进一步造成不利影响。第二,加强支护结构、相邻区域塔吊、工程桩及金马路等的监测,加密监测频率,根据监测情况,采取坑内堆叠砂袋反压、基坑边坡土体卸载等应急措施,以防止工程桩受到影响。第三,由于已施工锚索已失效,同时已对淤泥层产生较大扰动,淤泥强度降低,不应再采用增设锚索的加固方式,故该侧采用斜撑支护型式,同时基坑内被动区采用高压旋喷桩进行土体加固,加固剖面如图7所示。第四,后续施工应采用中心岛土方开挖方式,土方开挖应严格按分层、分段、分区进行。根据采取上述抢险加固处理措施后,后续整个基坑及地下室顺利施工完毕。

图7 抢险加固支护剖面图

5 结论

基坑工程虽然是临时性工程,但是其施工质量与安全不仅影响到自身主体结构的施工及质量,同时也会对周围环境产生较大影响,特别是有深厚软土场地的基坑,应引起各参建方重视,避免出现安全事故。本文通过介绍某软土场地基坑失稳实际案例并分析原因,针对性提出抢险加固措施,得出以下主要结论:

(1)采用桩锚支护结构的基坑工程,若锚杆锚固体位于淤泥层中,锚固体质量受周围环境影响较大。应科学合理安排施工锚杆,施工期间应与周围强震碾压相互错开,确保锚杆锚固体质量,避免锚杆失效。

(2)深厚软土中,采用桩锚支护型式的基坑一旦发生失稳,其影响范围比较广,但并不一定是深层土体滑移引起的,应根据监测数据、结合现场失稳破坏特征及计算进行综合分析。若支护桩有足够嵌固深度或桩端能进入较好的地层,则往往是锚杆结构失效引起抗倾覆失稳导致浅层土体滑移。浅层土体滑移典型特征为基坑坡顶及坡顶外有多条平行于基坑的纵向滑移裂缝,且裂缝深度h及宽度b由基坑坡顶向外侧逐渐变小。

(3)深厚软土中采用桩锚支护型式的基坑发生失稳后,软土受扰动比较大,其力学参数会降低,不应再采用增设锚索的加固方式,后续加固措施一般采取斜撑+基坑内被动区土体加固支护型式,同时应合理安排施工顺序,可为类似工程提供参考。