深刺下关穴结合耳穴电针治疗三叉神经痛临床研究*

2021-06-30闫禹竹刘慧慧毕述玥李崖雪孙忠人关子赫

闫禹竹,汪 洋,刘慧慧,毕述玥,邵 音,赵 宇,李崖雪,孙忠人,关子赫△

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040;3.北京市丰台中西医结合医院,北京 100072;4.黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨 150001)

三叉神经痛(Trigeminal neuralgia,TN)是临床上的一种常见病、多发病,其特点是在三叉神经分布区反复出现阵发性疼痛,疼痛常常短暂但剧烈,可持续数秒至数分钟,间歇期无症状,严重影响患者的生活和工作。三叉神经痛归属于中医“面痛病”“面风痛”“面颊痛”等范畴,多由邪客面部经络或内伤情志因素而致面部经络气血阻滞,不通则痛。本研究在传统毫针针刺治疗三叉神经痛基础上,采用深刺下关穴结合耳穴电针疗法进行治疗,并通过观察治疗前后患者简化McGill疼痛问卷表评分、血浆P物质(sp)及β-内啡肽(β-EP)含量变化探讨深刺下关穴结合耳穴电针治疗三叉神经痛的临床疗效及作用机制。

1 资料与方法

1.1 一般资料

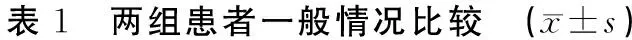

自2018年2月—2018年11月,在我科门诊及病房收集经典的三叉神经痛病人60例,采用随机数字表将病人随机分为两组,治疗组与对照组,每组30例。两组患者年龄、性别、病程和发病支别经比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

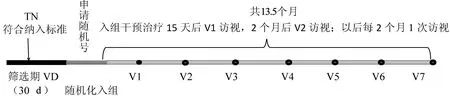

本试验研究时间13.5个月,筛选期30 d,进行基本信息采集:人口学资料、病史、查体;治疗阶段15 d;入组后15 d首次访视(V1),以后每2个月访视1次(V2~V7)。见图1。

图1 研究时间流程示意图

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照2018年国际头痛协会发布的ICHD-3[1]对经典的三叉神经痛诊断标准:A.符合B和C标准的单侧面痛至少发作3次;B.出现在三叉神经1个或多个分支分布范围内,无三叉神经分布区域外的放射痛;C.疼痛至少符合下列4项中的3项:①阵发性、反复发作,持续时间瞬间到2 min不等;②重度;③电击样、撕裂样和针刺样剧烈疼痛;④受累侧面部可由良性刺激诱发;D.无神经损伤的临床证据;E.不能用ICHD-3中的其他诊断更好地解释。

1.2.2 中医诊断标准 参照《中医症状鉴别诊断学》中“面风痛”的辨证标准[2]:面部疼痛呈闪电样、刀割样或烧灼样剧烈疼痛,骤然发作,发作频率不定,在间歇期无异常症状,在痛时发作伴面部潮红、目赤流泪等。

1.3 纳入标准

①符合ICHD-3诊断标准中经典的三叉神经痛的诊断标准及中医诊断标准的病患;②男女不限,年龄15~65岁;③至少2周内未服用镇痛药物,如服药病例先经过药物清洗期2周;④本研究经院伦理委员会批准(伦理审查批件号:HZYLLKY201800101),所有患者知情同意并签署同意书。

1.4 排除标准

①虽为本病但已采用过电凝、手术等治疗,使神经纤维受损、功能丧失者;②妊娠、哺乳期妇女和精神病患者;③合并心血管、脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病;④不符合纳入标准,未按规定接受治疗无法判定疗效或资料不全等影响疗效或安全性判断者;⑤拒绝签署知情同意书患者。

1.5 治疗方法

治疗组30例采用深刺下关穴结合耳穴电针治疗,对照组30例采用常规毫针治疗。

1.5.1 治疗组

1.5.1.1 毫针针刺方法 患者取坐位,以75%酒精常规消毒。毫针选穴处方:百会穴、太阳穴、下关穴、鱼腰穴、四白穴、大迎穴和合谷穴。下关穴,使用0.35 mm×60 mm规格的毫针针刺,闭口取穴,针尖向对侧乳突深刺40~50 mm,提插泻法至患者局部有麻串感为度;余穴均使用0.35 mm×40 mm规格的毫针针刺。百会穴,15°角向后平刺,刺入约20~25 mm;太阳穴,直刺5~10 mm左右,使针感向眼内或目上放散为佳;鱼腰穴,针尖斜向攒竹穴沿眉刺入5~10 mm,使针感放散到前额部;四白穴,针尖向下透巨髎穴,使针感放散到唇部为佳;大迎穴,透承浆穴,使针感放散到下唇部为佳;合谷穴,直刺10~15 mm。以上诸穴针刺得气后留针30 min,期间行针1次,1次5 min,采用平补平泻法。针刺15 d一疗程,共治疗1个疗程。

1.5.1.2 耳穴电针针刺方法 耳针选穴处方:心、神门、皮质下、面颊。先采用耳穴探测仪(南京小松医疗仪器研究所出厂,型号:CLRH-A),在上述耳穴中探寻敏感点,再用75%酒精常规消毒耳廓,使用0.25 mm×13 mm规格的毫针针刺,医者一手固定耳廓,另一手拇指、食指持针刺入耳穴中的敏感点,垂直进针,直刺2 mm左右达软骨膜后针体站立不摇晃为宜,针刺获得针感后,将SDZ-11电子针疗仪(苏州医疗用品长有限公司)的电极接在心穴及神门穴两穴上,将工作模式设定为连续波工作模式,并将输出脉冲频率设定为20 Hz,通电20 min,左右侧交替进行,针刺15 d一疗程,共治疗1个疗程。

1.5.2 对照组 患者取坐位,以75%酒精常规消毒。全部选用0.35 mm×40 mm规格的毫针针刺,下关穴闭口取穴,直刺10~20 mm,得气后采用提插泻法;余穴针刺方法同治疗组。

1.6 疗效观察

治疗后进行为期12个月随访,分别记录治疗前、治疗后患者简化McGill疼痛问卷表评分,采用放射免疫法测定血浆P物质(sp)及β-内啡肽(β-EP)含量,记录数据进行疗效评估。

简化McGill疼痛问卷表[3]由3部分组成:①疼痛评级指数(PRI)的评估:感觉项(PRI-S),包括跳痛、刺痛和刀割痛等不同疼痛感觉性质评分,每项由无痛至重度评分0~3分,共计11项,满分33分;情感项(PRI-A),包括疲惫耗竭感、病恹样和恐惧感等情感评分,每项由无到重度评分0~3分,共计4项,满分12分;②视觉疼痛评分(VAS):由无痛到可能想象的最痛评分0~10分;③现在疼痛状况(PPI)评分:由无痛、轻痛、难受、痛苦烦躁、可怕到极度疼痛评分0~5分。

1.7 统计学处理

2 结果

2.1 两组简化McGill疼痛量表PRI-S评分比较

治疗组及对照组治疗前后比较,两组PRI-S评分在治疗后均下降,且较治疗前差异具有统计学意义(P<0.05);治疗组与对照组比较,治疗组治疗后的PRI-S评分低于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组简化McGill疼痛量表PRI-S评分比较

2.2 两组简化McGill疼痛量表PRI-A评分比较

治疗组及对照组治疗前后比较,两组PRI-A评分在治疗后均下降,且较治疗前差异具有统计学意义(P<0.05);治疗组与对照组比较,治疗组治疗后的PRI-A评分低于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组简化McGill疼痛量表PRI-A评分比较

2.3 两组简化McGill疼痛量表VAS评分比较

治疗组及对照组治疗前比较,两组VAS评分在治疗后均下降,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗组与对照组比较,治疗组治疗后的VAS评分低于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组简化McGill疼痛量表VAS评分比较

2.4 两组简化McGill疼痛量表PPI评分比较

治疗组及对照组治疗前后比较,两组PPI评分在治疗后均下降,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05);治疗组与对照组比较,治疗组治疗后的PPI评分低于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组简化McGill疼痛量表PPI评分比较

2.5 两组血浆P物质(sp)、β-内啡肽(β-EP)含量比较

治疗组及对照组治疗前后比较,血浆P物质均有下降、β-内啡肽均有升高,且均差异具有统计学意义(P<0.05);治疗组与对照组比较,治疗组治疗后的血浆P物质低于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05),治疗组治疗后的β-内啡肽高于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05)。见表6。

3 讨论

三叉神经痛在现代医学属“头面痛”疾病范畴,在国际头痛协会最新头痛分类中归于痛性颅神经疾病,本研究的研究对象是排除带状疱疹、多发硬化和颅内占位病变等继发原因,针对发病原因不明的特发性三叉神经痛,又称为经典的三叉神经痛进行治疗方法的探索和研究。目前西医治疗方法主要是手术治疗及药物治疗。手术治疗主要采用微血管减压术及射频热凝术,杨治权等[4]回顾整理分析3年内50余例三叉神经痛微血管减压术术后病人,术后满意率达96.1%。卢光等[5]采用射频热凝术治疗156例三叉神经痛患者,原有的面部疼痛均明显缓解或消失。药物治疗首选卡马西平,另有苯妥英钠、丙戊酸钠等抗癫痫药物及氯硝安定抗惊厥药物进行治疗。美国神经病学会(AAN)和欧洲神经病学联盟(EFNS)通过分析三叉神经痛的相关研究后得出卡马西平能减少和减轻三叉神经痛疼痛发作的频率及程度,但不能根治,且需要长期用药才能维持疗效[6]。目前三叉神经痛西医治疗主要面临的问题:手术治疗三叉神经痛虽然可部分取得较好效果,但多数治疗方法属于破坏性治疗,在治疗过程中不可避免地存在一些神经损伤的并发症,且基础疾病较多的病患及老年人不耐受手术;药物治疗虽然止痛效果较好,但抗癫痫药物及抗惊厥药物对三叉神经痛的治疗仅能暂时缓解疼痛症状,未起到病因治疗作用,且随着疾病发展大多病患为达到止痛目的需逐渐加大药物剂量,药物的毒副作用在缓解疼痛的同时也带给患者很大的困扰和痛苦。因此,对三叉神经痛的非药物疗法的研究及探索需更多的关注。

中医无“三叉神经痛”一说,根据该病的临床主症及发病部位及特点,可归于“面痛病”“面风痛”“面颊痛”等范畴。《证治准绳》云:“面痛……颊车、发际皆痛不开口,言语饮食皆妨,在额与颊上常如糊,手触之则痛。”[7]《名医别录》谓:“面上游风来去,目泪出,多涕唾,忽忽如醉……”[8]。三叉神经痛病变部位多以阳明经及少阳经为主,故本研究在毫针针刺选穴依据“经络所过,主治所及”,且所有入组病患选穴统一化,均选取百会穴、太阳穴、下关穴、鱼腰穴、四白穴与大迎穴,以通调经脉、行气活血。百会穴为“诸阳之会”,而三叉神经痛中医学认为其发病多与“风邪”相关,风邪易袭阳位,选百会穴取其疏风散邪止痛之用;合谷穴,阳明经原穴,取其通经活络止痛之效;余穴取其直达病所,使局部气血和调、邪去正安和疏经止痛。下关穴是治疗三叉神经痛的重要穴位之一,属足阳明胃经。下,指本穴调节的气血物质属阴、属下的浊重水湿;关,关卡,该穴如有对上输头部的气血精微严格把关的作用。该穴位于面颊部,距离三叉神经节和蝶腭神经节非常近,针刺可激发经气、疏通经络、活血化瘀和行气止痛[9]。深刺下关穴能够使穴位深部的各类感受器兴奋,激活与内源性痛觉调节机制有关的中枢神经递质系统和结构,抑制伤害性刺激,能够阻断痛觉冲动的产生、感知和传递[10]。目前本研究团队及课题组应用深刺下关穴治疗三叉神经痛已进行多项临床及实验研究,发现深刺下关穴可明显改善三叉神经痛患者VAS评分、显著减少发作频次[11],电针深刺法可通过减少三叉神经痛模型大鼠三叉神经节中p-ERK表达[12]、增加电压门控性钾通道亚型表达和抑制神经元兴奋性[13]而起到镇痛作用。

本研究采用深刺下关穴结合耳穴电针治疗三叉神经痛患者,研究结果显示治疗组在McGill疼痛量表评分、血浆β-内啡肽及P物质改善情况均优于传统毫针针刺的对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。说明治疗后患者疼痛体验的感觉及情感方面得到改善,深刺下关穴结合耳穴电针相较传统毫针针刺有更好的疗效。耳针疗法是微针系统的重要组成部分,有着坚实的中医理论基础和现代医学理论依据,优势明显、临床疗效确切[14]。其中耳穴电针疗法较其他耳穴疗法具有对穴位的刺激量更显著的优势,通过这种良性刺激,使耳廓的血管扩张,血流速度加速[15],进一步增强各耳穴的作用。王雨菡等[16]研究发现采用经皮耳迷走神经刺激可对无先兆偏头痛患者大脑局部神经元活动产生影响,从而调节默认网络与疼痛矩阵的功能。曲箫箫等[17]研究发现经皮耳迷走神经刺激用于预防性治疗偏头痛疗效较好,且无副作用。耳迷走神经刺激疗法更是已被美国食品药品管理局批准用于治疗慢性偏头痛和丛集性头痛患者[18]。目前基于中医传统耳穴理论及现代神经科学提出的耳穴迷走神经电刺激法已进行大量基础及临床相关研究,并提出“耳脑互联”学说,开拓耳穴-外周神经-脑网络-机体功能整体调节“脑病耳治”新思路[19]。本研究选取耳穴心、神门、皮质下和面颊具有通络安神止痛之效,在临床实际操作中患者出现疼痛可随时给予干预。尤其在疾病发作期,临床上常面临患者疼痛剧烈难忍、颜面局部取穴患者难以忍受的问题,此时耳针具有对颜面局部刺激小的治疗优势。并且本研究所选耳穴心、神门穴区位于耳甲部,大量耳迷走神经刺激相关临床研究[16-19]多采用耳甲区作为刺激部位进行干预治疗,本研究也印证近年本学科学术界提出的“耳脑互联”“脑病耳治”的学说。另外,以往相关研究中仅选用VAS评分作为疼痛改善情况评估标准,略显单薄不足,临床诊疗过程中发现病理性神经痛病人多伴有焦虑抑郁,本研究加入简化McGill疼痛量表加以补充使评估手段更完备客观,给予综合疼痛强度及性质的多维度评定[20-21]。结果发现治疗组的疼痛评定指数(PRI)改善情况尤为显著。PRI主要体现主观疼痛测定中涉及疼痛体验的感觉及情感方面,这也启示本研究下一步针对耳穴电针疗法对病理性神经痛病人伴有焦虑抑郁的治疗进行探索。β-内啡肽是机体阿片类受体激动剂,可抑制机体内P物质的释放。李玉珍等[22]研究发现β-内啡肽与阿片类受体结合,起到较好的镇痛作用。路楷等[23]研究发现针刺可调节炎性反应部位β-内啡肽及P物质水平,降低局部血管通透性,产生局部镇痛效应。本研究结果显示治疗组及对照组在治疗后患者疼痛评分明显改善的同时,血浆P物质显著下降、β-内啡肽显著升高,且治疗组结果较对照组改善更显著,差异具有统计学意义(P<0.05),提示毫针针刺及深刺下关穴结合耳穴电针可能通过下降三叉神经痛患者血浆P物质、上调β-内啡肽水平,缓解疼痛,改善临床症状。

综上所述,深刺下关穴结合耳穴电针疗法较常规毫针针刺治疗三叉神经痛明显改善患者疼痛体验的感觉及情感方面评分,减轻临床症状,提高临床疗效,其作用机制可能与降低血浆P物质、升高血浆β-内啡肽水平有关。