初中信息技术学科中的批判性思维培养

2021-06-24管海蓉

管海蓉

批判性思维是近年来我国教育研究的新方向。2016年9月,中国学生发展核心素养研究成果在北京发布,其中,属于六大素养之一的“科学精神”分类,明确提出了“批判质疑”的基本要点。然而,如何理解、把握、实施,对于一线教师来说则是较为混沌的,《绝对引用与函数》一课正是对这个基本要点的研究和探索,康老师的课堂教学为此提供了研究思路。

● 对信息技术学科批判性思维的理解

批判性思维的英文名称为“critical thinking”,“critical”意为“批判的”,其概念起源于杜威的“反省性思维”。而因为汉语中的“批判”一词有批评和指出缺陷、缺点的意思,批判性思维容易使人们与攻击、否定、批评甚至批斗产生关联。在使用中人们更关注“批判”的部分,相较而言弱化了“思维”的部分。在关于批判性思维培养的区域性研究中,笔者认为在研究和应用中应当更强调“思维”要义,因此,对“批判性思维”进行了研究范围内的界定,认为“从根本上说,批判性思维是把一切置于理性范畴内加以检省和评判的意识和能力”。结合信息技术学科的知识更新迅速、技术不断迭代的特点,就初中信息技术学科教学而言,其批判性思维可描述为:通过对信息技术学科理论的学习和理解,对信息技术学科的基础知识、技术方法、工作流程、工程建模等既有概念和方法,能基于深入的个人思考后提出赞同或反对意见,及其所持立场的科学依据和有逻辑的思路。

● 信息技术学科培养学生批判性思维的必要性

信息技术学科是一门技术更新很快的学科。知识层面内容滞后于现实生活应用,是本学科尤为突出的问题,在学科专业文件中也有提及。其中,《基础教育信息技术课程标准(专委会2012版)》在课程目标中提到“关注与信息素养相关的认知能力、判断能力、想象能力、批判能力的培养……”;《江苏省义务教育信息技术课程指导纲要(2013修订版)》在课程理念中提到“应注重学生对信息及信息技术基础知识、基本技能的主动建构,注重与信息素养相关的认知能力、判断能力、想象能力、批判能力、创造能力以及应用信息技术解决实际问题的能力的有效培养”。可见,信息素养与批判性思维是相关的,信息素养与批判性思维的培养,在信息技术课程的教学中不仅是“可以有”的,而且是“必须有”的。因此,初中信息技术课程的教学与学生批判性思维的培养是关联、融通,并相辅相成的。

● 信息技术学科批判性思维培养的研究问题

研究信息技术学科中的批判性思维,首先需要了解批判性思维包含的内容。美国和加拿大46位人文科学、自然科学、社会科学和教育领域的专家于1990年发表的《批判性思维:一份专家一致同意的关于教育评估的目标和指示的声明》指出,批判性思维按照其结构分为批判性思维倾向和批判性思维技能,批判性思维倾向强调主体的心理准备状态和潜在意愿,从而促进产生对问题或知识的审视;而批判性思维技能更强调过程中的批判,主体在批判时所具备的“审、查、判、断”的策略。其中,批判性思维技能包括解释、分析、评估、推论、说明、自我校准六个方面。在本区域的教学研究中,笔者从培养学生批判性思维技能着手,在操作过程中逐渐兼顾内化,以形成批判性思维倾向。下面,通过几个教学实例分别加以阐述。

(1)解释:能够准确地理解信息,洞察信息所传递的目的、意义、价值等,并且能够剔除不相关或者有混淆的内容,通过一定的表达方式将信息的内容、目的、意义、价值等进行澄清。在《绝对引用与函数》一课的教学环节三中,设置了较为复杂的生活情境,区别于操作指导教学的方式,这个问题给出了多个数据和多个待解决的问题,这些信息之间相互干扰,教师意在培养学生对信息的洞察力,学会选择和解释,用适当的数据进行统计。

(2)分析:能够辨识信息之间的关系,找出支持某个主张、意见或论点的理由,得出推论。在《绝对引用与函数》一课的教学环节一中,故意设置了使用填充柄导致问题解决出错的环节,而不是直接将新的教学内容铺陈阐述,其目的就在于強化学生对填充柄和绝对引用两个重点内容的辨析,通过构造学生的认知冲突,深入分析二者的功能特点和使用场景,辨识它们之间的关系,达到理解和灵活运用的目的。

(3)评估:对陈述的可靠性、信息之间的关联性,证据或者前提的正确性、推理的逻辑强度和正确性进行评价;在《绝对引用与函数》一课的教学环节一中,批判性思维的培养可以通过评估进一步加以深化,如提出思考问题:题目中的表格规划方式是否一定是最合理的?

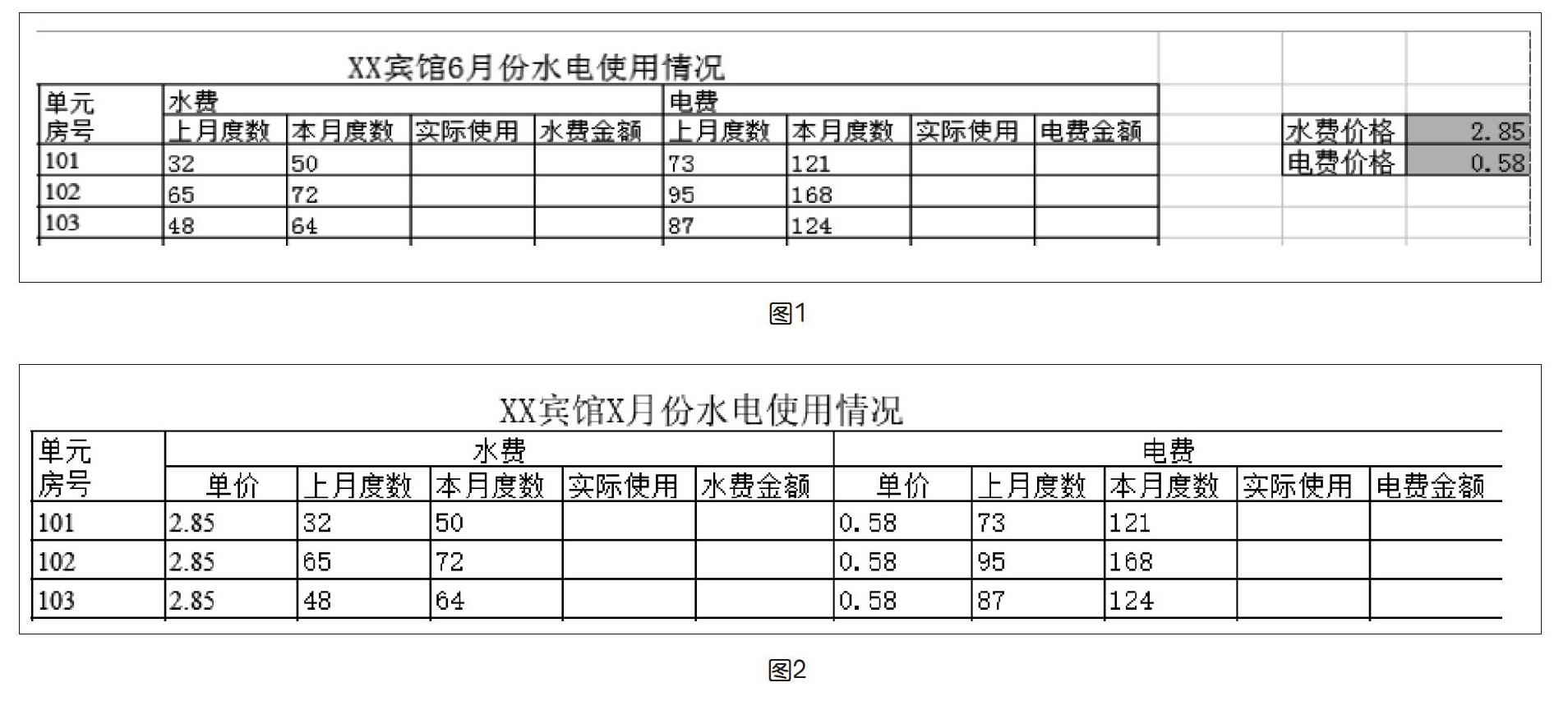

图2是解决这个问题的另一种表格规划方式,它在实际应用中也比较常见。图1表格中的单价只需要录入一次,但在应用公式的时候需要有绝对引用的辅助;图2表格中的单价需要录入较多次,但可以使用本课的填充柄工具快速完成,同时,可以不使用绝对引用而直接使用简单公式得出。教师可以带领学生进一步分析图1和图2两种表格的优缺点,评估不同需求下操作的效率、稳定性等,甚至可以根据学生的基础和接受程度,据此引入数据结构化的思想。这种在项目中对不同解决方案的评估、在编程模块中对不同算法的评估,十分有利于学生批判性思维的培养。

(4)推论:在解释、分析和评估的基础上形成推测和假说。除了本课,本区域还有一些其他课例的批判性思维培养的研究。例如,在计算机发展史的教学中,不仅按照课本内容对历史发展进行阐述,还会设置各种情境,将学生带入不同时代,提出一些基于当时技术条件、社会发展状况的技术发展设想的讨论。在这个过程中,笔者会特别强调,“没有绝对的真理,只有暂时的正确”。一时不能得以发展的技术未必是应当淘汰的技术,应当分析其中缺乏的关键支持,并对其未来实现予以关注。

(5)说明:陈述推理的结果以及该推论结果所依据的证据、概念、方法以及情境,以便向自己或他人证明过程和结果的正确性、可靠性。对项目说明的过程是对自己思路的一种再现,更是一种审视。因此,以项目方式进行教学,也是培养学生批判性思维的途径。无论是对文字处理、动画制作,还是其他项目完成,都需要学生将自己的设计反复加以解释、分析、推理和论证,其中反复回顾的过程是批判性思维的习惯培养,反复操作的结果是对批判性思维开放和求真的追求。

(6)自我校准:能够有意识地对自己的认知活动过程和结果进行监控,并且自我校正所揭露的错误和不足,能对思维过程进行自我监控和管理。在这个部分的实践中,主要使用的方法是调试测试、自评互评,以客观的角度对学习活动以及成果进行反思。尤其在程序设计环节,现有的教材中对调试和测试通常没有太多教学内容。在本研究的区域实践课中,笔者尝试在编程初始课中增加了如增设断点、单步执行、查看当前内存数据等程序调试方法;在讲授输入和分支结构后,根据项目情境增加了对边界值、特殊值、非法值输入进行测试的教学内容;同时,从课程层面进行进一步整合,通过测试不断发现预留的新问题,以此引出下一部分教学内容,指导学生迭代升级程序、完善项目。

● 需要注意的问题

在研究过程中,笔者也遇到了一些问题并进行了反思。在培养学生批判性思维过程中,特别需要注意的是:批判性思维并不能理解为引导学生对已有的学习过程进行社会意义上的“批判”,不是简单地直接加以否定。要让学生意识到,“批判”是批验判断的意思,是对已有概念、他人和自身的所有客体的主张、观点等进行反思与判断,注重的是其中慎审的态度、思维的习惯,这样才能促进自身思维品质的提高,而批判性思维培养的价值正在于此。

因此,在研究的过程中笔者提出培养学生批判性思维的两个基本观点:①思维才是重点,得出的结论未必一定是否定,可以是肯定、修正、完善,或者否定。②批判的对象除了向外的其他对象,也应该包含向内的自己本身。

同时,基于上述实践,笔者认为在培养学生批判性思维的過程中,对教师的教学也有以下要求:①在具体操作中,以项目方式进行教学设计,更便于批判性思维的培养。②无论是批判性思维倾向还是批判性思维技能的培养,都是隐含在教学流程中的暗线,可结合项目情境加以融入,并不适宜将各技能要点直接传授表达。③摒弃唯“标准答案”是瞻的思想,多讨论、善倾听、问理由、重逻辑,多给学生思考、理性推论的机会。④树立不怕犯错、及时更正、程序迭代是常道的工程思想,能够帮助学生放下包袱,使其乐于思考、敢于创新。⑤需要有更为扎实和广泛涉猎的专业知识,主动关注新理论和新技术,方能灵活运用于课堂。

信息技术学科中的批判性思维培养,是学科本质的根本需求,是创新型人才培养的关键环节。信息技术学科批判性思维培养的区域性实践所取得的经验是有益的,也是有限的,有待继续研究和探索,为培养科技创新型人才打好基础。