急性脑梗死患者血清中sTLT-1 水平变化与病情及预后的关系

2021-06-22梁新明

梁新明

南阳市中心医院 神经内科,河南 南阳473000

近年来,急性脑梗死发病率呈逐年升高趋势,且致残率高、致死率高[1],已成为威胁人群健康的重要疾病类型。研究表明[2],动脉粥样硬化血栓形成是急性脑梗死重要的病理基础。而血小板活化则在血栓形成中扮演重要角色[3],髓样细胞触发受体样转录因子-1(TLT-1)作为髓样细胞触发受体家族中主要的抑制性成员,在血小板活化、炎症反应中发挥重要作用[4],可溶性骨髓细胞样转录因子-1(sTLT-1)是血小板被活化后TLT-1 裂解产生的一种可溶性片段,在促进血小板集聚、促进血管损伤部位血液凝固中发挥重要作用[5]。但目前sTLT-1 在急性脑梗死患者发病中的意义研究报道较少。本研究拟通过分析急性脑梗死患者血清中sTLT-1 水平变化,探讨其在患者发病中的意义以及与预后的关系,以期为急性脑梗死机制研究及临床诊治提供参考资料。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018 年3 月至2020 年4 月在我院神经内科住院治疗的228 例急性脑梗死患者资料,其中,男性142 例,女性86 例,年龄为23~85 岁,平均(61.2±11.8)岁,病例纳入标准:①均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》相关诊断标准[6],并经影像学检查确诊;②初次发病,年龄在18 岁以上;③从发病至入院时间在24 h 以内;④入院前30 d 无服用抗凝、抗血小板聚集、抗炎类药物。排除标准:①肝肾等重要脏器严重功能障碍者;②合并有心肌梗死、心力衰竭、急慢性感染、慢性炎症、自身免疫性疾病、肿瘤、传染性疾病者;③血液系统疾病、有出血倾向者,血小板功能异常者;④创伤、医源性所致脑梗死者,其他颅内病变者。同期在我院体检中心选取健康者65 例作为对照组,其中,男性36 例,女性29 例,年龄为25-84 岁,平均(59.5±10.9)岁。本研究通过医院伦理委员会批准,所有研究对象或家属均知情同意。急性脑梗死患者和对照组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),可行临床比较。见表1。

表1 急性脑梗死患者和对照组各临床资料比较

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集

收集所有研究对象性别、年龄、身高、体重、等基础资料,计算体质量指数(BMI),烟酒嗜好、高血压和糖尿病等内科病史,以及血糖、血脂等生化指标。

1.2.2 神经功能缺损评分

入院时,利用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)对所有急性脑卒中患者进行神经功能缺损评分[7],根据评分将患者分为轻度组(NIHSS 评分≤5 分)、中度组(NIHSS 评分6~10 分)和重度组(NIHSS 评分≥10 分)。

1.2.3 脑梗死体积评估

所有患者入院后行CT 或MRI 检查,根据检查结果评估脑梗死体积大小[8]。根据Pullicino 公式计算,脑梗死体积=(长×宽×层数)/2;根据体积大小分成小梗死组(<4 cm3)、中梗死组(4 cm3~10 cm3)和大梗死组(>10 cm3)。

1.2.4 血清sTLT-1 水平检测

急性脑梗死患者于入院时和对照组体检当日,分别抽取晨起空腹肘静脉血6 mL,于2 500 r/min 离心10 min,留取血清,保存于-80 ℃冰箱中以备检。利用酶联免疫吸附试验(ELISA 法)检测血清中sTLT-1 水平,试剂盒购自上海拜沃生物公司,所有操作均在标准实验室完成。

1.2.5 病例随访

所有急性脑梗死患者入院即开始收集并记录各项资料,出院后通过门诊面对面、电话等方式随访。利用改良Rankin 量表(mRS)对患者进行评分[9],根据mRS 评分将患者分为预后良好组(mRS 评分≤2分)和预后不良组(mRS 评分>2 分)。

1.3 观察指标

①根据评分将患者分为轻度组(NIHSS 评分≤5分,n=94)、中度组(NIHSS 评分6~10 分,n=101)和重度组(NIHSS 评分≥10 分,n=33),比较不同神经功能缺损组患者血清中sTLT-1 水平。②根据脑梗死体积大小分成小梗死组(<4 cm3,n=158)、中梗死组(4~10 cm3,n=34)和大梗死组(>10 cm3,n=36),比较不同脑梗死体积组患者血清中sTLT-1 水平。③根据改良Rankin 量表(mRS)评分将患者分为预后良好组(≤2 分,n=136)和预后不良组(>2分,n=92),采用单因素和Logistic 回归模型分析影响患者预后的因素。

1.4 统计学分析

利用IBM SPSS 21.0 统计分析软件完成数据整理和分析,所有资料均经正态性检验,符合正态分布资料的计量资料用表示,不符合正态分布资料采用M(QR)表示,正态分布资料两组间比较采用t检验,非正态分布计量资料使用中位数或四分位数间距M(P25,P75)表示,非正态分布资料两组间比较采用t检验,计数资料采用率值表示,组间比较采用χ2检验,采用Logistic 回归模型分析影响患者预后的因素,仅将单因素分析中P<0.05的变量纳入Logistic 回归模型。P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同神经功能缺损组患者血清中sTLT-1 水平比较

不同神经功能缺损组患者的血清sTLT-1 水平差异有统计学意义(P<0.05),两两比较,轻度组<中度组<重度组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 不同神经功能缺损组患者血清中sTLT-1 水平比较(,pg·mL-1)

表2 不同神经功能缺损组患者血清中sTLT-1 水平比较(,pg·mL-1)

a)与轻度组比较,P<0.05;b)与中度组比较,P<0.05。

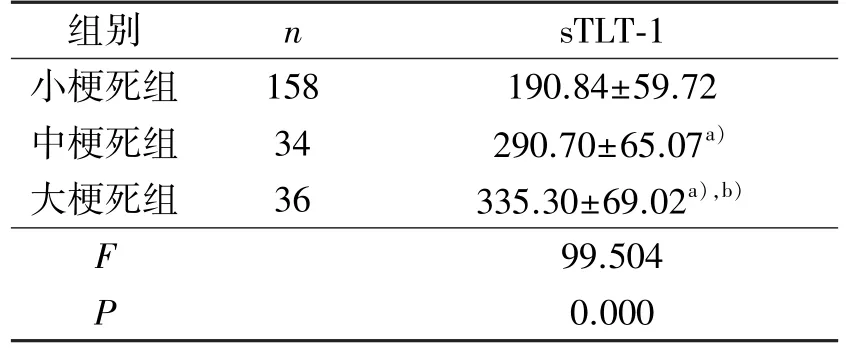

2.3 不同脑梗死体积组患者血清中sTLT-1 水平比较

大梗死组患者的血清sTLT-1 水平高于中梗死组和小梗死组,且中梗死组高于小梗死组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 不同脑梗死体积组患者血清中sTLT-1 水平比较(,pg·mL-1)

表3 不同脑梗死体积组患者血清中sTLT-1 水平比较(,pg·mL-1)

a)与轻度组比较,P<0.05;b)与中度组比较,P<0.05。

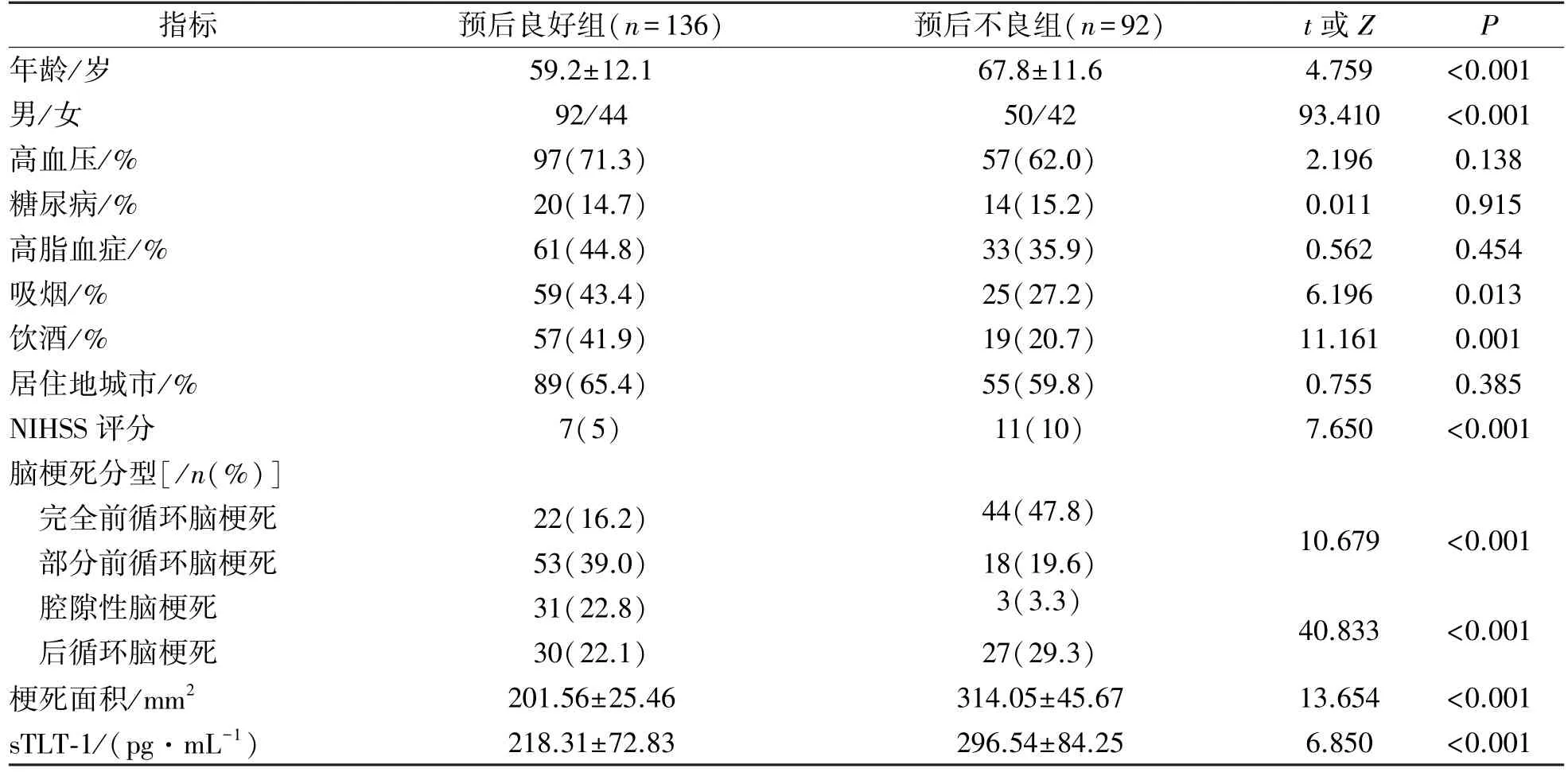

2.4 急性脑梗死患者预后相关影响因素的单因素分析

预后良好组和预后不良组患者的年龄、性别、吸烟史、饮酒史、NIHSS 评分、脑梗死分型、最大梗死面积、血清sTLT-1 水平比较差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 急性脑梗死患者预后相关影响因素的单因素分析

2.5 急性脑梗死患者预后相关影响因素的Logistic多因素分析

以急性脑梗死患者预后不良为因变量,以单因素分析P<0.05 的变量为自变量,进行多因素Logistic 回归分析,结果显示:年龄≥60 岁、女性、NIHSS评分≥8 分、完全前循环脑梗死、最大梗死面积≥250mm2、血清sTLT-1≥250 pg/mL 均是影响急性脑梗死患者预后的独立风险因子(P<0.05),见表5。

表5 急性脑梗死患者预后相关影响因素的Logistic 多因素分析

3 讨论

急性脑梗死作为脑血管疾病中发病率最高的类型,具有起病急、进展快、预后不佳的特点,是导致中老年病残及死亡的重要原因[10]。目前,临床上诊断及监测急性脑梗死病情主要依靠头颅影像学检查及神经功能检查,但对于多数急性期患者这些方法并不能准确评估病情是否可以逆转及预后转归,因此,积极寻找可反映急性脑梗死患者病情及预后转归的敏感指标已成为临床重点。

已有动物实验表明[11],缺乏TLT-1 的小鼠血小板集聚受损,出血时间显著延长,说明TLT-1 参与了血小板活化过程。沈俐等人发现[12]冠心病患者血清sTLT-1 水平显著升高,可在一定程度上反映血小板活化。本研究也获得相似结果,发现不同神经功能缺损组患者的血清sTLT-1 水平中病情轻度组<中度组<重度组,大梗死组患者的血清sTLT-1 水平高于中梗死组和小梗死组,且中梗死组高于小梗死组。说明血清sTLT-1 水平明显升高,提示sTLT-1 可能参与了急性脑梗死发生。其次,这一结果还说明随着神经功能缺损加重、脑梗死体积增加而升高,提示sTLT-1 可能与急性脑梗死患者病情严重程度相关,这也间接印证了血小板活化程度与急性脑梗患者病情轻重程度有关[13]。这是由于在脑梗死发生及进展中,血小板活化发挥至关重要的作用[14],且在血小板活化过程中,会伴随着α-颗粒内容物释放并在血小板表面大量表达,TLT-1 是其中增加最为明显的物质[15]。sTLT-1 作为TLT-1 的可溶性裂解片段,在血清中与TLT-1 表达水平相一致,且在正常生理条件下在血清中少表达或不表达[16],sTLT-1 可加速血小板集聚,促使血小板粘附于内皮细胞表面[17],因此sTLT-1 在脑梗死的发生和进展中也有一定作用。

进一步研究发现,预后良好组和预后不良组患者的年龄、性别、吸烟、饮酒、NIHSS 评分、脑梗死分型、梗死面积、血清sTLT-1 水平比较差异均有统计学意义(P<0.05),多因素Logistic 回归分析结果显示,血清sTLT-1 水平均是影响急性脑梗死患者预后的独立预测因子,说明血清sTLT-1 水平可作为评估急性脑梗死患者预后的指标。其次,年龄≥60 岁、女性、NIHSS 评分≥8 分、完全前循环脑梗死、梗死面积≥250 mm2也是影响急性脑梗死患者预后的独立风险因子,临床中应对合并上述危险因子的患者加强监控,以采取及时有效的措施改善脑梗死患者预后。

综上所述,急性脑梗死患者血清sTLT-1 水平升高,且与患者病情严重程度有关,是影响患者预后的独立风险因素,有望为急性脑梗死患者病情及预后评估提供一定帮助,但具体作用机制尚待进一步研究明确。