控制感剥夺对欺骗行为的影响:自我控制资源损耗的作用

2021-06-17程楚涵赛李阳

程楚涵,赛李阳,2

(1. 杭州师范大学心理科学研究院,浙江 杭州 311121; 2. 杭州师范大学附属医院认知和脑疾病中心,浙江 杭州 310036)

0 引言

2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,由此带来的疫情防控、国际关系、经济前景、学业工作等方面的不确定性严重威胁了人们的控制感.对政府的拥护、对公开透明信息的追求、抢购物资,甚至暴力攻击行为,都可能来源于民众内心对控制感的渴望.对控制的追求是人类的基本动机[1],而失去控制感会导致个体产生一系列负面的心理和行为问题,诸如抑郁退缩[2]、信奉阴谋论[3]、攻击性[4]等.本研究拟探讨控制感缺失对个体道德行为——欺骗行为的影响,以及其背后的影响机制.

欺骗是指个体为了误导他人,向他人传递虚假的信息,以获得利益或避免损失[5].欺骗普遍存在于社会生活中,并且可能会给社会带来巨大的危害,如明星偷税漏税上亿、哈佛著名学者学术造假、疫情期间散布谣言和网络诈骗等.据ACFE统计,仅2012年全球因欺诈行为造成的损失就高达3.5万亿美元.因此,探讨如何减少欺骗行为、如何更准确地探测欺骗就具有非常重要的意义,而回答这两个问题的首要一步是弄清欺骗发生的机制.

传统的经济学理论认为欺骗主要受到3个因素的影响:可能的收益、被抓的可能性和欺骗带来的损失,如果欺骗带来的收益大于损失,个体就会做出欺骗的决定[6-7].但是越来越多的研究者发现,个体的欺骗行为并不完全遵守经济学假设,它还会受到社会、情景和个人认知等因素的影响.例如,Mazar等的自我概念维持理论认为,个体在做出欺骗决定的时候,除了有获得利益的动机,也有维持积极自我概念(如诚实的形象)的动机,只有当欺骗行为不会损害个体的积极自我概念时,个体才会做出欺骗行为.而维持自我概念的动机可能受到个体的认知、社会和情景等因素的影响[8].近年来不少研究的确发现个体的自我控制资源、人际因素(如同伴影响或者竞争)都会对欺骗产生影响[9-13].控制感是指个体对自己能否或能在多大程度上控制事件发展和结果的感知[14].作为个体的重要心理过程之一,控制感对其道德行为会产生重要影响.有研究发现,控制感与个体的亲社会行为呈正相关,高控制感水平的个体会表现出更多的助人行为,对他人的信任水平也更高[15-16].刘耀中等考察了控制感与合作行为的关系,发现高控制感个体能够积极主动地运用自我控制来抵制利己诱惑,从而展示出更多的合作行为[17].相反,被剥夺了控制感的个体会表现出更多的不道德行为,如攻击性行为[4].欺骗作为一种普遍存在的不道德行为,尚未有学者考察控制感缺失是否会对个体的欺骗行为产生影响.因此本研究的第一个目的是探索剥夺个体的控制感是否会对其欺骗行为产生影响.

本研究的第二个目的是进一步考察控制感剥夺对欺骗影响的内在机制.一个可能的机制是控制感剥夺会导致个体的自我控制资源损耗,从而使个体难以抵制诱惑而做出更多的欺骗行为.这一推论基于两方面的研究:一方面,以往的研究表明控制感缺失会导致个体的自我控制资源损耗.例如,Chae等的研究发现,处于混乱的环境会导致个体控制感的缺失,而控制感的缺失会进一步导致个体的自我控制资源损耗,从而表现出更多自我控制失败的行为[18].Glass等让实验组和对照组分别处于无规律和有规律的噪声环境之中,结果发现,与对照组相比,实验组被试完成任务的效率更低,但是一旦给被试可以控制噪声终止的选项之后,两组之间的差异消失.其原因在于不可控的噪声会让个体失去控制感,从而引起个体自我控制资源的损耗,进而损害他们的任务表现[19].另一方面,欺骗的自我控制资源理论认为,自我控制资源的容量是有限的,当个体经过一段需要消耗自我控制资源的活动之后,会处于自我损耗状态,没有足够能量去抵制利己诱惑,因此更有可能发生欺骗[20].例如,有学者在研究中让被试首先完成一项自我控制资源消耗任务(如Stroop任务),然后完成一项欺骗任务以考察被试的欺骗行为.结果发现,相比无损耗组,自我控制资源损耗的个体表现出更多的欺骗行为[9-10].这一研究结果表明,诚实需要个体采用自我控制资源来抵制想要通过欺骗获得利益的冲动,当个体的自我控制资源损耗后,个体没有足够的资源进行控制,从而导致欺骗增多.这些研究结果提示我们控制感剥夺对欺骗行为的影响可能是通过对自我控制资源的损耗起作用的.

综上,本研究拟探索控制感剥夺对欺骗行为的影响.鉴于以往的研究发现控制感剥夺会导致一些不道德行为的增加,我们预期控制感剥夺会导致个体欺骗行为的增加.另外,由于以往的研究发现控制感剥夺会导致个体的自我控制资源损耗,同时自我控制资源的损耗会增加个体的欺骗行为,因此,我们预测自我资源的损耗在控制感剥夺和欺骗之间起着中介作用.

1 研究方法

1.1 研究对象

招募某大学非心理学专业的本科生82名,随机分配到两种实验条件下,剔除6名不合格被试(对数字矩阵任务理解错误)后,控制感剥夺组有38人(其中男生7人),控制感维持组38人(其中男生8人),年龄18~22岁,平均(19.32±0.91)岁.被试均为右利手,矫正视力均正常.

1.2 实验设计

采用单因素组间设计,自变量为控制感类型(维持、剥夺),因变量为在数字矩阵任务中被试自我报告答对的题数.

1.3 实验任务

1.3.1 控制感剥夺的操纵

采用经典的概念形成任务[21],电脑每次呈现两张图片(图1),被试需要根据反馈选出包含正确概念的图片.所有图片采用Photoshop软件制作,控制尺寸像素的大小.

图1 概念形成任务示例

正式实验共有4个区组,每个区组包括10张图片,每张图片包含5种概念(不同字母:a/t;字母的大小写:A/t;字母外边框形状:椭圆/矩形;字母颜色:红/黑;字母外边框的线条:实/虚),总计 10个概念.每张图片呈现不超过15 s.每个区组前告知被试电脑将随机挑选出一个正确概念,被试通过10个试次逐步确定正确的概念,第一次判断凭猜测,之后的9次根据上一次的反馈来验证自己的假设并逐步形成正确概念.为了进一步验证控制感操纵在主观上的有效性,任务结束之后被试需要对当前控制进行主观评定,例如,对“现在我觉得事情在我掌控之中”进行评分(从“1=非常不同意”到“7=非常同意”).

对控制感维持组,电脑将根据被试的反应给予相一致的反馈;对控制感剥夺组,根据50% 正确、50%错误的概率随机给予反馈.

1.3.2 欺骗任务

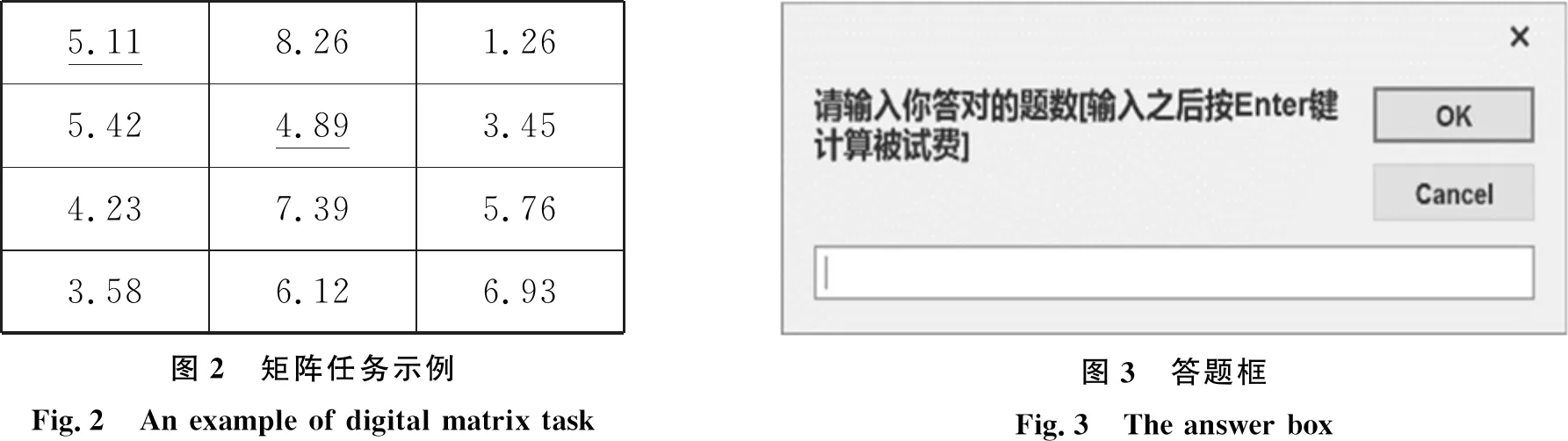

采用数字矩阵测试的变式[8],电脑一次性呈现一张包含20个矩阵的测试卷,每个数字矩阵由12个含有两位小数的3位数构成(图2),且每个矩阵中有且只有两个数相加等于10.被试需在 4 min之内找到相加等于10的数,每找到一对可以获得1.5元被试费.找到的对数要求被试记在心中,最后在电脑弹出的答题框(图3)中输入自己找到的对数.这样的操作给被试提供虚报个数而获得报酬的机会.

1.4 实验流程

随机分配被试进入控制感剥夺组和控制感维持组.被试进入实验室后,被告知接下来将依次参与3项任务,所有任务均通过电脑操作完成.首先,完成概念形成任务.任务中给予控制感剥夺组的反馈已被预先设定,被试无论怎样努力都无法找到正确的答案,由此会不断体验到控制感的丧失,而维持组的被试可以通过反馈找到正确答案,保证控制感的维持.其次,在概念形成任务结束之后完成自我损耗量表.量表由4道题组成,得分越高表示自我损耗程度越强:1)这项任务的难度(从“1=非常简单”到“7=非常困难”);2)完成这项任务后的疲惫程度(从“1=一点也不累”到“7=非常累”);3)完成这项任务付出的精力(从“1=一点都没有”到“7=非常多”);4)完成这项任务损耗的能量(从“1=一点都没有”到“7=非常多”).这份量表已被广泛用于自我损耗的自我评定,本实验中,该量表的α系数为0.90.最后,完成数字矩阵任务以考察被试的欺骗行为.由于被试是随机分组,因此可以假定两组被试具有同质性,被试实际答对的数量不会存在显著差异.如果发现控制感剥夺组的被试自我报告答对的题数与维持组存在显著差异,则可证明控制感水平的操纵造成了欺骗行为的差异[8].整个实验持续20~25 min,实验流程见图4.

图4 实验流程图

2 结果与分析

2.1 控制感的操纵检验

以被试报告主观上的控制感作为因变量,进行独立样本t检验,结果发现控制感剥夺组的被试自我报告的掌控感(M=2.47,SD=1.18)显著低于控制感维持组的被试(M=4.76,SD=1.57;t74= -7.20,p<0.001,d=1.65),这一结果表明本研究控制感剥夺的操纵有效.

2.2 控制感剥夺对欺骗行为的影响

以控制感类型(剥夺/维持)作为自变量,答对的题数作为因变量,进行独立样本t检验.结果显示,控制感剥夺组(M=9.34,SD=5.04)与控制感维持组(M=7.50,SD=4.03)之间差异边缘显著(t74=1.76,p=0.08,d=0.40),即控制感剥夺组自我报告答对的题数显著大于控制感维持组.这一结果表明控制感剥夺的被试更有可能为了获益而说谎.

2.3 控制感操纵对个体自我控制资源损耗的影响

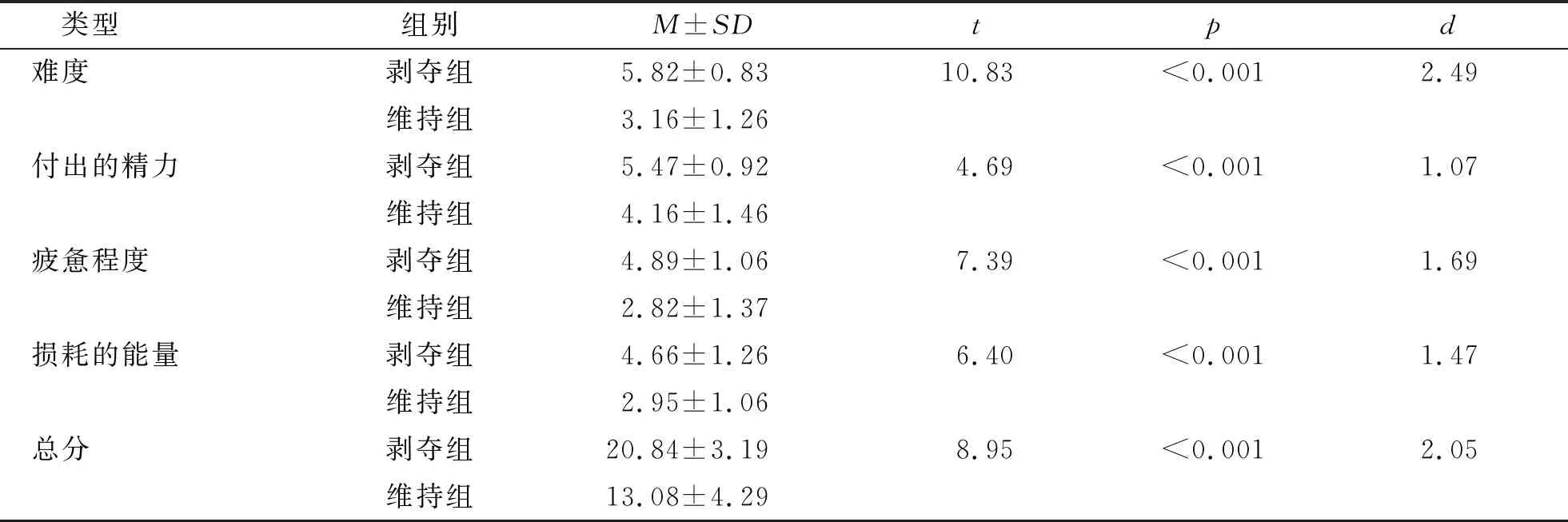

为了检验控制感剥夺操纵是否会引起个体自我控制资源的损耗,采用独立样本t检验,对自我损耗量表的4个条目进行比较分析,结果见表1.

表1 损耗自评程度的差异检验

可见,控制感剥夺组的被试在自我报告的难度、付出的精力、疲惫程度、损耗的能量4个条目上的得分以及自我损耗量表的总分均显著高于控制感维持组.

2.4 自我损耗程度与欺骗行为的相关分析

将被试自我报告答对的题数与自我损耗程度进行相关分析,结果表明两者之间不存在显著相关(r=0.18,p=0.12).

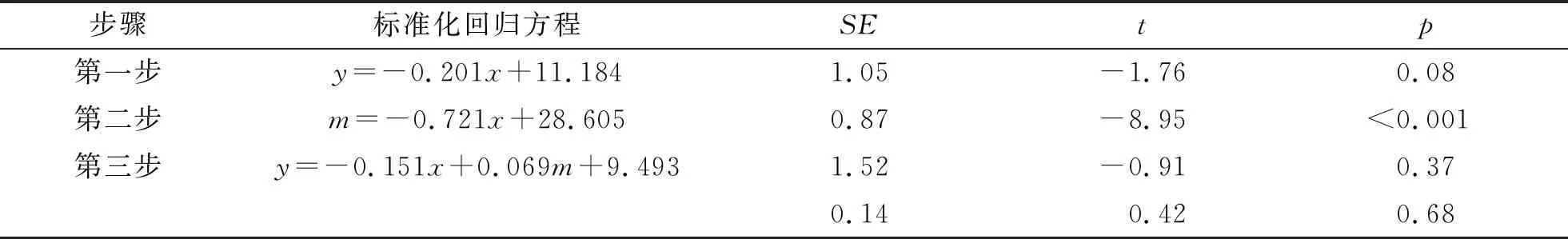

2.5 自我损耗程度在控制感水平和欺骗行为之间的中介效应检验

参照温忠麟等建议的中介作用检验程序[22],采用逐步法进行中介分析,结果如表2所示:第一步,以欺骗行为作为效标变量、控制感水平作为预测变量进行回归分析,结果表明控制感剥夺操纵对欺骗行为的预测作用边缘显著(β=-0.20,p=0.08).第二步,以自我损耗程度作为效标变量、控制感水平作为预测变量进行回归分析,发现控制感剥夺操纵能够显著预测被试自我损耗程度(β=-0.72,p<0.001).第三步,以欺骗行为作为效标变量、控制感水平和自我损耗程度作为预测变量,回归分析结果显示自我损耗程度对欺骗行为的预测作用不显著(β=0.07,p=0.68).可见,自我损耗程度未在控制感水平与欺骗行为之间起中介作用.

表2 自我损耗对控制感、欺骗中介效应依次检验

3 讨论

3.1 控制感剥夺增加欺骗行为

本研究考察了控制感剥夺对欺骗行为的影响.结果发现,与控制感维持组相比,控制感剥夺组的被试自我报告答对的题数更多,且自我报告答对10题以上的人数也显著高于控制感维持组.这表明控制感剥夺增加了被试的欺骗行为.以往的一些研究发现,个体的控制感被剥夺之后会表现出更多的攻击性行为[4].本研究扩展了前人的结果,表明控制感的缺失也会导致欺骗这一不道德行为的增加.另一方面,越来越多的研究表明欺骗会受到社会认知因素的影响,笔者支持这一观点,这有助于我们进一步揭示欺骗的认知机制.

3.2 控制感剥夺影响欺骗行为的机制

欺骗的自我控制资源理论认为,当自我控制资源消耗后,个体的自我控制能力减弱导致欺骗行为的增加[20].基于该理论,本研究尝试探讨自我控制资源损耗在控制感剥夺对欺骗的影响中的作用.结果发现,控制感剥夺导致个体自我控制资源的损耗,并且高自我控制资源损耗的个体会表现出更多的欺骗行为.尽管控制感和欺骗的相关文献提示我们自我控制资源可能在控制感剥夺和欺骗的关系中起着中介作用,但本研究未发现被试自我控制资源损耗的中介效应,其原因可能在于以下方面:1)短暂的控制感剥夺操纵给被试带来的损耗程度还不足以达到使被试因为损耗而产生欺骗行为的阈值;2)本研究的样本量不足以发现自我控制资源的中介效应.因此,未来的研究需要增加样本量,并改变控制感剥夺的强度来进一步验证这一问题.

3.3 研究意义、局限和展望

现有的研究大多集中在控制感与心理健康、思维方式、认知能力等的关系上,鲜有研究者聚焦于控制感对道德行为的影响.有少量的研究发现,控制感与个体的亲社会行为如利他行为、信任行为相关[15-16],但是关于控制感与说谎等不道德行为的关系尚未有人探究.本研究通过实验剥夺个体控制感,探究其对欺骗行为的影响及其内部的心理机制,在一定程度上填补了研究的空白,丰富了控制感与说谎方向的研究成果.

本研究还存在一些局限.首先,控制感剥夺组和维持组被试自我报告答对的题数之间的差异仅是边缘显著,这可能是由于被试量不足导致,同时研究中操纵的是被试的情境型控制感而未控制被试的初始控制感水平,因此两组被试的初始状态可能存在一定的差异,导致没有出现非常显著的效应.未来的研究可以增加被试量,并在实验之前通过特质型控制感问卷筛选出中等控制感水平的被试,确保维持组和剥夺组初始控制感水平的同质性.其次,本研究在实验操纵之后只测量了被试自我控制资源的损耗,并未探究控制感影响欺骗行为的其他心理机制.以往的研究表明剥夺个体的控制感会激活趋近动机[23],而趋近动机的激活会使个体表现出更多的去抑制行为,变得更具有攻击性、自私和反社会[24],并且趋近动机的激活会窄化个体的注意宽度,使个体表现出对目标与奖赏的高度关注[25].因此,趋近动机的激活也可能是失去控制感的被试做出欺骗行为的一个重要原因.未来的研究可以考察趋近动机的变化对控制感剥夺与欺骗行为关系的影响.最后,本研究采用数字矩阵任务考察被试的欺骗行为.尽管以往不少研究也采用相同方法,但是该范式也存在将被试的准确报告错误归为欺骗的可能性(如被试答题很准确,在报告的时候也是如实报告).未来的研究需要采用不同的研究范式考察控制感缺失对欺骗行为的影响.

4 结论

本研究考察控制感剥夺对欺骗行为的影响以及自我控制资源损耗的中介效应.结果发现,控制感剥夺会增加个体的欺骗行为,并且会导致个体的自我控制资源损耗增加,但是自我控制资源损耗的程度在控制感剥夺和欺骗行为间的中介效应不显著.