成人安氏Ⅱ类2分类错畸形患者正畸排齐整平后的咬合特征

2021-06-11高莹马明宇张晓虹梁炎张月兰

高莹,马明宇,张晓虹,梁炎,张月兰

(1.郑州大学第一附属医院 口腔正畸科,河南 郑州 450052;2.郑州市中心医院 口腔科,河南 郑州 450052)

1 资料与方法

1.1 一般资料从2017年1月至2019年6月于郑州大学第一附属医院正畸科就诊的患者中选取20例安氏Ⅱ类2分类错畸形成人患者,其中男8例,女12例,平均年龄(18.45±1.74)岁。纳入标准如下:(1)磨牙为一侧远中、一侧中性关系;(2)上前牙表现为直立或偏舌倾(至少两颗中切牙),下前牙咬合至上前牙颈1/3;(3)牙列完整(不包括第三磨牙),轻、中度拥挤,牙齿无明显形态异常;(4)无不良口腔习惯;(5)无严重颞下颌关节疾病;(6)无颜面外伤史;(7)无正畸及调史;(8)无严重系统性疾病。患者自愿参加本研究并签署知情同意书。本研究经郑州大学第一附属医院医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法

1.2.1检测仪器与材料 检测仪器:T-Scan Ⅲ 9.0扫描系统(Tekscan,美国),包括传感薄膜、手柄、电缆、信号转换器及计算机等。正畸治疗材料:直丝弓矫治的托槽与弓丝(Ormco公司,美国)。

1.2.2治疗方法 对患者选取非拔牙治疗方案,于上下颌牙齿粘接托槽,治疗初期可使用平面导板及摇椅弓,配合打开咬合。排齐整平阶段弓丝更换顺序为:0.014 Copper NiTi、0.014×0.025 Copper NiTi、0.018×0.025 Copper NiTi、0.019×0.025不锈钢。

1.2.3排齐整平标准 (1)牙列无拥挤;(2)咬合打开;(3)前牙牙轴基本恢复正常;(4)Spee曲线整平;(5)覆覆盖正常;(6)双侧磨牙关系均为Ⅰ类。

1.2.4测量方法 测量时间为14:00~17:00,测量者为同一人。测量前使患者了解基本流程,并指导患者练习和掌握以下4种咬合运动。(1)最大牙尖交错位(maximum intercuspal position,MIP):从下颌姿势位自然咬合至MIP。(2)前伸咬合运动:从MIP沿前牙切道斜面向前滑动,至上下前牙切对切。(3)Ⅰ、Ⅱ类侧侧方咬合运动:下颌从MIP分别向磨牙关系Ⅰ、Ⅱ类侧运动至工作侧尖对尖。测量过程中,患者取稍后倾的正坐位,眶耳平面平行于地平面;在双侧后牙段放置棉卷约30 min后即咬合“去程序化”,然后使上下牙齿分离,并保持干燥;启动T-Scan Ⅲ程序,输入患者信息,采用与患者牙弓形态相宜的传感器薄膜,并将其置于手柄后放入患者口内,与上牙列面紧密接触,装置的标志点应与上牙列中线一致;让患者以适中的咬合力做上述运动,每组咬合运动各测3次,取平均值,保存相关数据。排齐整平前后患者均接受测量。

1.2.5测量指标 (1)咬合接触时间(occlusal time,OT):从下颌姿势位自然咬合至MIP时出现首个接触点至MIP的时间。(2)咬合分离时间(disclusion time,DT):前伸运动时是指下颌从MIP向前滑至仅有上下前牙切对切的时间;侧方咬合时是指下颌从MIP向侧方运动至工作侧只有尖牙或组牙接触的时间。(3)力中心点位置(center of force,COF):从下颌姿势位闭合至MIP整个动态过程中咬合力中心点所通过的轨迹,一般COF位于硬腭中线与左右侧第二前磨牙远中连线的相交处,本研究计算该咬合过程中COF位置距此交点的距离,距离越短代表全口的力越平衡[4]。(4)力百分比:MIP时,各个牙区咬合力在同时间全口咬合力中的占比;前伸运动时,从MIP向前滑动至仅有前牙接触后,前牙区咬合力在同时间全口咬合力中的占比;侧方运动时,从MIP向侧方咬合至工作侧仅有尖牙或组牙接触时,工作侧与非工作侧咬合力在同时间全口咬合力中的占比。(5)咬合接触点数目:MIP时,各个牙区接触点的个数;前伸运动时,从MIP向前滑动至只有前牙接触后,前牙区接触点个数;侧方运动时,从MIP向侧方咬合至工作侧仅有尖牙或组牙接触时,工作侧及非工作侧接触点个数。

2 结果

2.1 OT、DT及COF排齐整平后,MIP OT、COF和前伸运动DT均较排齐整平前缩短(P<0.05),侧方运动DT与排齐整平前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 排齐整平前后OT、DT及COF比较

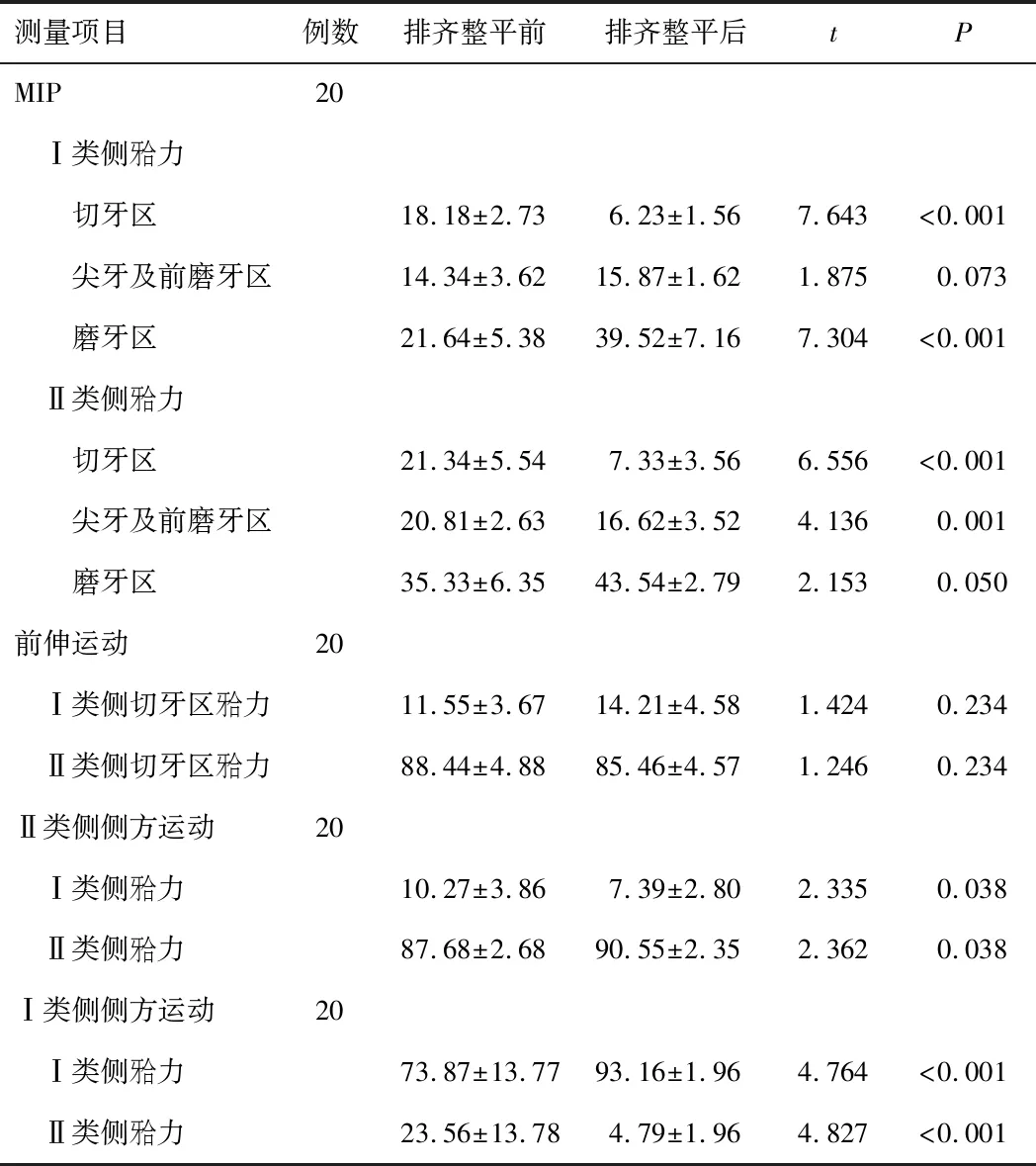

2.2力百分比排齐整平后,MIPⅠ类侧切牙区力百分比较排齐整平前降低,磨牙区力百分比较排齐整平前升高,Ⅱ类侧切牙区、尖牙及前磨牙区力百分比均较排齐整平前降低;侧方运动工作侧力百分比均较排齐整平前升高,非工作侧力百分比均较排齐整平前降低(P<0.05)。其他区域力百分比与排齐整平前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 排齐整平前后力百分比比较

表2 排齐整平前后力百分比比较

测量项目例数排齐整平前排齐整平后tPMIP20 Ⅰ类侧牙合力 切牙区18.18±2.736.23±1.567.643<0.001 尖牙及前磨牙区14.34±3.6215.87±1.621.8750.073 磨牙区21.64±5.3839.52±7.167.304<0.001 Ⅱ类侧牙合力 切牙区21.34±5.547.33±3.566.556<0.001 尖牙及前磨牙区20.81±2.6316.62±3.524.1360.001 磨牙区35.33±6.3543.54±2.792.1530.050前伸运动20 Ⅰ类侧切牙区牙合力11.55±3.6714.21±4.581.4240.234 Ⅱ类侧切牙区牙合力88.44±4.8885.46±4.571.2460.234Ⅱ类侧侧方运动20 Ⅰ类侧牙合力10.27±3.867.39±2.802.3350.038 Ⅱ类侧牙合力87.68±2.6890.55±2.352.3620.038Ⅰ类侧侧方运动20 Ⅰ类侧牙合力73.87±13.7793.16±1.964.764<0.001 Ⅱ类侧牙合力23.56±13.784.79±1.964.827<0.001

注:MIP为最大牙尖交错位。

2.3 咬合接触点排齐整平后,MIPⅠ类侧切牙区、尖牙及前磨牙区咬合接触点均较排齐整平前减少,Ⅱ类侧切牙区咬合接触点较排齐整平前减少,磨牙区咬合接触点较排齐整平前增加;前伸运动Ⅰ类侧切牙区咬合接触点较排齐整平前增加;Ⅰ类侧侧方运动工作侧咬合接触点较排齐整平前增加,非工作侧咬合接触点较排齐整平前减少(P<0.05)。其他区域咬合接触点与排齐整平前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 排齐整平前后咬合接触点比较个)

3 讨论

咬合不仅指上下牙齿之间的接触关系,同时也指下颌功能运动时的动态接触过程,建立完善的咬合功能是临床治疗的目标之一。以往对咬合状态的评估多采用咬合纸、蜡片等检查方法,这些方法均是在口内咬合接触的某一个时间点对咬合进行定性分析。而T-Scan Ⅲ咬合分析系统可同步记录患者从下颌姿势位至MIP、前伸咬合运动与侧方咬合运动的动态咬合过程,且传感器在口内咬合时不会受到唾液的影响[5],可精确记录咬合力分布、咬合接触点变化等,敏感性和准确性较高,临床医生可以更加直观分析口内咬合情况[6-7]。

当下颌从下颌姿势位咬合至MIP时,OT、COF与咬合运动的稳定性有关,即OT短、COF和腭中线与左右侧第二前磨牙远中连线相交处的距离较短时,表明肌位和牙位存在高度的一致性,上下牙齿的咬合易达到稳定;DT与咀嚼肌的收缩相关,若DT延长,则咀嚼肌易发生疲乏、不适等反应,也反映了口颌系统机能情况。安氏Ⅱ类2分类错畸形患者由于口内异常的咬合状态,常引起干扰及双侧咬合不协调现象,从而造成OT、DT及COF均较正常高。以往分析错患者矫治前后咬合功能的变化发现,COF距腭中线的距离及咬合时间均较治疗前缩短[8],本研究中MIP时OT、COF及前伸运动DT均较排齐整平前缩短,与上述研究结果类似。这表明在排齐整平过程中,前牙唇倾压低、后牙位置纠正、Spee曲线整平,减少了前牙内倾性深覆、后牙咬合关系异常所造成的干扰现象[9],使咬合过程中下颌运动稳定性增加。有研究还发现,正常情况下OT应小于0.2 s,DT应小于0.5 s[10],若大于此值,则咬合过程中可能存在干扰。本研究结果显示,排齐整平后OT、DT与正常值相比依然较大,表明在后续正畸矫治中应继续精细调整前牙覆、覆盖和尖牙、磨牙接触关系等,促使口颌系统各部分平衡协调。

正畸矫治结束,咀嚼系统是否协调、咬合关系是否稳定与患者口颌系统的远期平衡稳定密切相关,而力及咬合接触点的分布是直接影响口内咬合和咀嚼肌功能的重要因素。正常上下牙齿咬合接触良好,MIP时咬合力的中心点主要分布于后牙区,从前牙区到后牙区咬合接触点数目呈现出依次递增的现象[11-12],前伸至前牙对刃时前牙均匀接触。而安氏Ⅱ类2分类错畸形患者由于前牙闭锁性深覆、后牙尖窝关系异常,导致MIP、前伸运动时力、咬合接触点分布不均,且伴深覆者咬合接触点较正常前牙区增加,后牙区减少[13]。本研究结果显示,排齐整平后前伸运动咬合接触点在Ⅰ类侧切牙区增加,MIP的力百分比在双侧切牙区、Ⅱ类侧尖牙及前磨牙区降低,在Ⅰ类侧磨牙区升高,咬合接触点在双侧切牙区、Ⅰ类侧尖牙及前磨牙区减少,在Ⅱ类侧磨牙区增加。这说明在排齐整平后,前牙深覆状态解除,上切牙唇倾、咬合打开,后牙的咬合接触关系也相应改善,使患者前伸咬合时上下切牙的接触程度增加,在力相等的情况下,切牙受力更均匀,从而保护牙周组织免受损伤,可更好行使咬合功能。并且MIP时前牙、前磨牙区承担的过重咬合力分散至磨牙区[14],由于磨牙面面积大、牙根多、牙槽骨板厚等原因,使得磨牙在咬合功能运动时有利于承担并分散力,可避免前牙牙周组织受力,使咬合逐渐恢复到正常的状态。而排齐整平后前伸运动双侧切牙区力、Ⅱ类侧切牙区接触点均较排齐整平前变化,MIPⅠ类侧尖牙及前磨牙区和Ⅱ类侧磨牙区力、Ⅰ类侧磨牙区和Ⅱ类侧尖牙及前磨牙区咬合接触点与排齐整平前比较,差异无统计学意义,原因在于重建的牙齿接触关系并不是绝对协调平稳的,还要继续进行精细调整。本研究也发现,MIP在双侧切牙区显示力百分比与咬合接触点之间存在正相关关系,即随着力百分比升高,咬合接触点数目也逐渐递增[4],而其余区域未显示两者之间的相关性,可能是由于样本量小、咀嚼肌功能尚不协调等原因所致,还有待进一步研究。

自然牙列中,侧方咬合运动接触类型主要包括尖牙和组牙接触,而尖牙具有应力缓冲的作用,一般认为尖牙保护应作为正畸治疗的重要目标[1]。本研究结果显示,双侧侧方运动时,工作侧力百分比升高,非工作侧力百分比降低,说明排齐整平后全口牙齿的咬合关系改善,使得非工作侧干扰减少,工作侧的尖牙引导功能逐渐恢复,侧方咬合运动更加协调稳定。并且Ⅰ类侧侧方运动时,工作侧咬合接触点增加,非工作侧咬合接触点减少,与力百分比变化相匹配,这也便于分散咬合力,有利于口颌系统的健康。

综上所述,T-Scan Ⅲ是一种较领先的、可动态记录患者咬合过程的扫描系统,对于分析各类错的咬合特征、改善患者的咬合功能状态和形成稳定的咬合接触有重要的临床价值。通过T-Scan Ⅲ系统的测量可知,安氏Ⅱ类2分类错畸形成年患者通过排齐整平,解除前牙闭锁性深覆,调整尖牙和磨牙关系,可有效地改善咬合功能运动协调性,但仍需密切关注后期咬合的精细调整,从而使口颌系统各部分稳定协调。