疼痛控制对人工全膝关节置换术后患者早期康复效果的影响

2021-06-07牛玲玲

牛玲玲

(晋城大医院,山西 晋城)

0 引言

随着老年人口比重增多,人口结构改变,老年人继发骨质疏松情况增多,关节坏死患病率增加,临床接受人工全膝关节置换术患者比重呈逐年递增趋势,受到临床学者高度关注。因膝关节生理解剖学特异性,作为机体主要承重关节及活动关节,随着老年人骨密度及骨强度降低,生理结构改变,继发膝关节病变概率显著升高,严重影响患者生活功能,若没有及时给予有效的治疗对策,极易导致退行性改变,是导致劳动力丧失、残疾的主要因素,针对膝关节病理改变开展有效治疗对策尤为重要[1,2]。人工全膝关节置换术作为晚期膝关节病变首选治疗手段,为侵入性操作,手术耗时久,因膝关节结构较为复杂,手术二次创伤对膝关节周围组织具有不同程度损伤,愈后周期较长,影响因素较多,易导致预后不良情况发生,于人工全膝关节置换术治疗期间,辅以有效的护理干预对策,以确保患者平稳过渡围术期[2,3]。临床学者于人工全膝关节置换术影响因素分析中发现,疼痛因素作为手术质量重要评估指标,受原发疾病及手术创伤的影响,患者于围术期伴有不同程度疼痛情况,严重影响患者预后转归质量,需给予患者有效的疼痛控制,以提高患者康复治疗依从性,确保最佳预后疗效[4];现研究笔者特针对临床传统硬膜外自控镇痛与多模式镇痛模式于人工全膝关节置换术有效性进行探究,开展平行比对。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取于2019年4月至2020年5月笔者单位收治行人工全膝关节置换术患者进行数据分析对象,共计116例,借助电脑数列分布抓阄分组法,常规组58例,男40例,女18例,年龄范围60-82岁,年龄均数(67.81±0.36)岁,病程范围1-9年,病程均数(4.51±0.21)年;试验 组58例,男37例,女21例,年 龄 范 围61-85岁,年龄均数(67.78±0.10)岁,病程范围1-7年,病程均数(4.52±0.26)年;两组患者入组资料做统计分析,差异值满足研究比对指征(P>0.05)。

1.2 方法

两组患者均由相同外科手术小组及麻醉小组开展人工全膝关节置换术,辅以常规护理对策,术前辅助患者进行专项检查,评估患者手术开展指征;待满足手术指征后辅助患者术前备皮,术前加强病房巡视,予以患者心理指导,客观评估患者心理状况,改善术前恐惧情绪,分享成功治疗案例及临床最新研究,帮助患者树立手术信心,提高患者手术依从性。常规组患者于手术治疗期间辅以硬膜外自控镇痛方式,于手术结束后48h,嘱患者自主使用镇痛泵,于术后72h,联合使用冰敷方式,采用塞来昔布口服治疗,剂量为200mg,间隔12h口服一次,持续口服至术后7d;试验组患者开展多模式镇痛方式,于术前1h予以患者帕瑞昔布40mg,行肌肉注射,手术开展期间,予以患者切口管理,采用200mg布比卡因混合0.3ml肾上腺素,溶解于适量的生理盐水中,行关节内局部麻醉,主要注射部位以关节囊、皮下组织、韧带趋于及髌骨区域、四头肌切开线区域,于术后72h内联合冰敷镇痛,采用帕瑞昔布行肌肉注射,于注射后12、24、36h,进行局部注射;于术后48h,联合塞来昔布口服治疗,剂量为200mg,间隔12h口服一次,持续口服至术后7d;于术后24h开展功能锻炼,联合ER-320型电脑疼痛仪器进行镇痛,对电极进行常规消毒后,将电极置于患者膝关节内外上下四个部位,设置刺激频次为80Hz-120Hz,每日治疗1次。两组患者术后均开展早期康复护理,于患者卧床期间予以患者体位指导,将患肢抬高与心脏同水平线,促使血液回流,予以患者肢体按摩,避免肌肉萎缩;指导患者早期下床运动,运动期间加强风险护理,避免运动创伤;康复期间依据患者机体耐受度及运行强度,合理开展饮食护理,多予以患者含钙、粗纤维、高维生素食物,提高机体免疫力[5]。

1.3 评价标准

采用数字模拟疼痛量表对人工全膝关节置换术术前、术后12、48h疼痛情况进行量化评分;

采用膝关节功能量化表对患者术前、术后48h膝关节功能进行量化评分,分数呈100分,分数越高,则膝关节功能越高。

1.4 统计学分析

统计学软件SPSS24.0进行假设校验,计量、计数资料分别采用(±s)、率(%)表示,分别进行t、χ2检验,P<0.05设为统计学差异基础表达。

2 结果

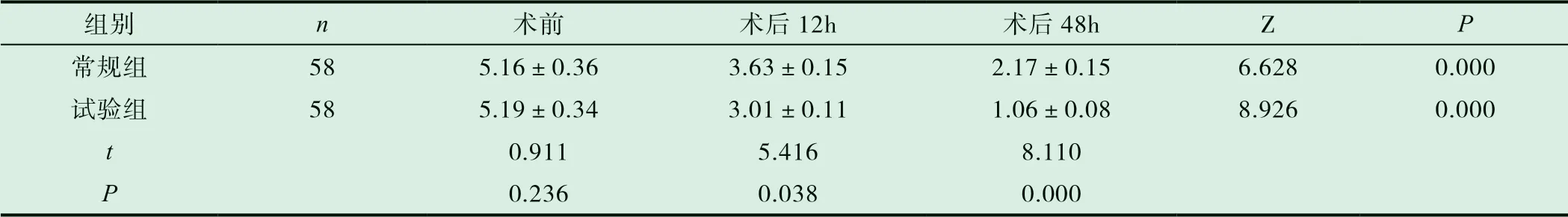

2.1 两组患者膝关节疼痛量化评分

术前2组患者疼痛量化评分具有一致性,术后12h、48h较比术前降低,试验组患者术后12h、术后48h疼痛量化评分均低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

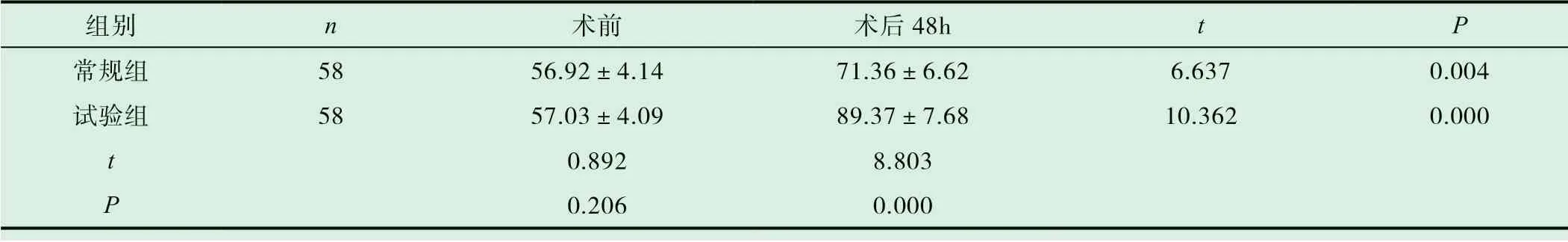

2.2 两组患者膝关节功能统计

术前两组患者膝关节功能评分具有一致性,术后48h两组患者膝关节功能评分较比术前升高,试验组患者膝关节功能评分高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组患者术后疼痛量化评分[(±s)/分]

表1 两组患者术后疼痛量化评分[(±s)/分]

组别 n 术前 术后12h 术后48h Z P常规组 58 5.16±0.36 3.63±0.15 2.17±0.15 6.628 0.000试验组 58 5.19±0.34 3.01±0.11 1.06±0.08 8.926 0.000 t 0.911 5.416 8.110 P 0.236 0.038 0.000

表2 两组患者膝关节功能统计[(±s),分]

表2 两组患者膝关节功能统计[(±s),分]

组别 n 术前 术后48h t P常规组 58 56.92±4.14 71.36±6.62 6.637 0.004试验组 58 57.03±4.09 89.37±7.68 10.362 0.000 t 0.892 8.803 P 0.206 0.000

3 讨论

人工全膝关节置换术为晚期膝关节病变首选治疗手段,为侵入性操作,对膝关节及周围组织具有一定机械创伤,手术耗时、预后康复周期较长,对术后康复护理开展质量具有较高要求,为确保最佳预后疗效,于围术期开展有效的护理管理对策尤为重要[6]。受原发膝关节病变及手术治疗影响,患者于术后伴有不同程度疼痛情况,作为机体主观感受,疼痛会导致患者机体继发应激反应,阻碍患者康复锻炼的开展,影响患者预后康复依从性,需针对患者不同疼痛情况,开展有效的镇痛措施,以确保患者术后遵医嘱实施康复锻炼,促使膝关节功能转归[7,8]。本笔者采用传统硬膜外自控镇痛模式与多模式镇痛手段相比对,经研究结果显示,术前两组患者疼痛量化评分具有一致性,术后12h、48h较比术前降低,试验组患者术后12、48h疼痛量化评分均低于常规组(P<0.05);术前两组患者膝关节功能评分具有一致性,术后48h两组患者膝关节功能评分升高,试验组患者膝关节功能评分高于常规组(P<0.05);多模式镇痛于人工全膝关节置换术应用有效性显著优于传统硬膜外自控镇痛措施,考虑与患者机体耐受度具有高度关联性,由传统硬膜外自控镇痛措施,极易导致患者机体敏感性降低,进而抑制镇痛疗效,未获得预期麻醉镇痛效果;多模式镇痛手段于常规镇痛的基础上,开展预防性麻醉手段,可有效规避风险因素继发疼痛感受,可获得最佳镇痛效果。

综上,于人工全膝关节置换术后开展多模式镇痛干预,利于开展早期康复锻炼,获得良好预后康复效果。