盆底超声对产后压力性尿失禁康复治疗评估的应用价值分析

2021-06-02刘桃杨承平袁曾柳唐勇珍

刘桃,杨承平,袁曾柳,唐勇珍

(湖南省怀化市妇幼保健院超声科,湖南 怀化418000)

压力性尿失禁是指在咳嗽或打喷嚏等腹压增高时尿液不自主从尿道外口渗漏,而非膀胱壁对尿液张力或逼尿肌收缩压引起的[1]。相关调查研究结果显示[2],有23%~45%的女性存在不同程度的尿失禁,且随着女性年龄的增长,压力性尿失禁的发病率明显升高。此外,女性经阴道自然分娩所导致的盆底组织损伤也是该病发生的独立危险因素,其发病高峰期为产后1年[3]。对产后压力性尿失禁的早期诊断,有助于早期开展盆底康复治疗,从而显著改善患者的临床预后[4]。盆底超声可有效评估盆腔脏器位置和功能,本研究探讨盆底超声对产后压力性尿失禁康复治疗评估的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取本院2018年3月至2019年3月收治的产后6周诊断为压力性尿失禁产妇85例作为观察组,并选择同期产后正常产妇60名作为对照组。两组产妇临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性,见表1。纳入标准:符合参照国际尿控协会相关标准[5];压力诱发试验和膀胱颈抬举试验均为阳性;产妇均对本研究知情,并自愿签署知情同意书;本研究已通过医院伦理委员会审核批准;顺产;足月分娩。排除标准:剖宫产者;早产者;不能配合研究者。

表1 两组产妇临床资料比较(±s)Table 1 Comparison of clinical data between the two groups(±s)

表1 两组产妇临床资料比较(±s)Table 1 Comparison of clinical data between the two groups(±s)

组别观察组对照组t值P值例数85 60年龄(岁)27.18±5.62 26.85±6.44 0.351>0.05 BMI(kg/m2)22.37±1.54 22.01±1.43 1.554>0.05孕周(周)39.21±2.45 38.75±1.96 1.327>0.05产次(次)1.59±0.46 1.62±0.38 0.415>0.05孕次(次)1.89±0.57 1.92±0.50 0.328>0.05

1.2 方法

1.2.1 检查方法 采用Voluson E8彩色多普勒超声诊断仪,探头为RAB4-8-D型三维容积探头,频率为4~8 MHz。二维扫查角度70°,实时三维扫查角度80°。观察组产妇于产后6、12周行盆底超声检查,对照组产妇于产后6周行盆底超声检查。受检者均先排空直肠,适当充盈膀胱,取膀胱截石位,于探头表面涂以耦合剂,外套无菌手套后再涂以无菌耦合剂,将探头置于产妇会阴部,行正中矢状面扫查,分别检查产妇在静息状态以及最大Valsalva动作状态下超声图像变化。Valsalva动作标准:盆腔脏器向背尾侧移动且动作持续>6 s。获取图像后在仪器配套的图文工作站进行图像分析,以耻骨联合后下缘为原点,沿耻骨联合线45°建立直角坐标系,然后分别测量膀胱颈移动度(最大Valsalva动作时膀胱颈位置与静息状态下位置之间的差值)、膀胱后角(膀胱三角区后壁与近段尿道之间的夹角),并观察两组产妇最大Valsalva动作下是否有尿道漏斗形成,各指标测量3次取平均值。

1.2.2 治疗方法 采用广州市杉山医疗器械生产的神经肌肉刺激治疗仪U4,频率20~70 Hz,电流0~30 mA,波长200~400 μs,每次治疗持续30 min,观察组产妇产后12周再次复查盆底超声。

1.3 观察指标 比较两组产后6周和观察组产后12周膀胱颈移动度、膀胱尿道后角及尿道内口漏斗形成率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,比较采用t检验,计数资料用[n(%)]表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

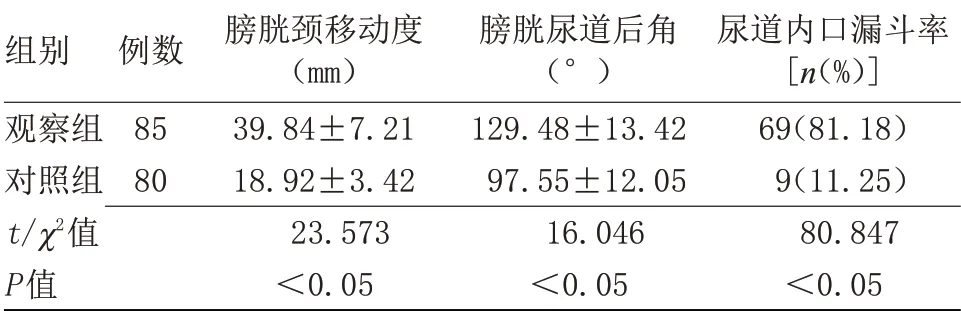

2.1 两组产妇产后6周各指标比较 两组产妇检查时获取的图像质量均较佳。产后6周,观察组产妇膀胱颈移动度、膀胱尿道后角以及尿道内口漏斗形成率均明显高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组产妇产后6周各指标比较(±s)Table 2 Comparison of the indexes of the two groups at 6 weeks postpartum(±s)

表2 两组产妇产后6周各指标比较(±s)Table 2 Comparison of the indexes of the two groups at 6 weeks postpartum(±s)

组别观察组对照组t/χ2值P值例数85 80膀胱颈移动度(mm)39.84±7.21 18.92±3.42 23.573<0.05膀胱尿道后角(°)129.48±13.42 97.55±12.05 16.046<0.05尿道内口漏斗率[n(%)]69(81.18)9(11.25)80.847<0.05

2.2 观察组产妇产后6周和产后12周后各指标比较 产后12周,观察组产妇膀胱颈移动度、膀胱尿道后角以及尿道内口漏斗形成率均低于产后6周(P<0.05),见表3。

表3 观察组产妇产后6周和产后12周后各指标比较Table 3 Comparison of indexes of observation group between 6 weeks postpartum and 12 weeks postpartum

3 讨论

压力性尿失禁是临床妇产科常见的一种盆底功能障碍性疾病,相关流行病学调查研究显示,我国成年女性中尿失禁发病率较高,其中压力性尿失禁是最常见的类型[6-7]。经阴道分娩是压力性尿失禁发生的独立危险因素,经产妇为压力性尿失禁发生的高危人群,因此,对产后女性早期诊断及治疗是保障患者预后的关键。

超声诊断技术具有实时性强、操作简便及无辐射等优点,在临床压力性尿失禁诊断中运用广泛。经腹部超声检查易受到肠气及耻骨的影响,无法清楚显示盆底结构;此外,经阴道以及直肠超声,则可能导致盆底结构形态以及位置发生改变,具有较高的假阴性率[8]。近年来,随着超声医学研究的不断发展和进步,盆底超声在检查中利用经会阴视窗,可减少骨骼等对视野产生的不利干扰,并可近距离观察膀胱、尿道在不同状态下所表现出的功能及位置特征。相关前瞻性研究结果显示[9],与盆底MRI成像相比,盆底超声成像可有效评膀胱颈移动度以,及逼尿肌厚度,从而对产后压力性尿失禁患者的早期检查和治疗康复评估具有重要价值。

本研究结果显示,产后6周,观察组产妇膀胱颈移动度、膀胱尿道后角以及尿道内口漏斗形成率均明显高于对照组(P<0.05)。分析原因为,压力性尿失禁患者分娩前盆腔尿道和膀胱解剖结构异常,膀胱尿道压力关系改变及盆底支持组织受损等因素相关。有研究显示[10],在Valsalva动作下膀胱尿道后角、膀胱颈活动度与女性压力性尿失禁严重程度相关。提示,盆底超声检查有助于压力性尿失禁患者的早期诊断。

临床实践表明,经盆底康复治疗后,患者盆底结构松弛现象有所改善。本研究对压力性尿失禁女性采取生物电刺激治疗方式。本研究结果显示,观察组产妇产后12周膀胱颈移动度、膀胱尿道后角以及尿道内口漏斗形成率均明显低于产后6周(P<0.05)。提示,通过康复治疗,患者盆底肌肉收缩强度明显改善,有助于膀胱颈部肌肉支撑作用的恢复,从而减少膀胱颈活动度。

综上所述,盆底超声检查可显示膀胱颈位置及活动度,有助于产妇产后压力性尿失禁的早期诊断及盆底康复治疗评估,值得临床推广运用。