笔墨与时代

——浅析山水画的传承与创新

2021-06-01朱晓雯

朱晓雯,白 杨

一、笔墨与时代之传承

笔墨是中国山水画的根本,也是其基本语言,在中国山水画十分多元化的当下,也是如此。正如清代秦祖永在《桐阴画论》中说的那样:“画不师古,如夜行无烛,便无出路。”①清代王学浩《山南论画》:“《雨窗漫笔》云:‘学不师古,如夜行无火。’遇古人真迹,以我之所得,向上研求,看其用笔若何?积墨若何?安放若何?出入若何?偏正若何?必于我有出一头地处,久之白与吻合矣。’摹画之法此论最确。”清代秦祖永《桐阴论画》:“麓台云:‘画不师古,如夜行无烛,便无出路。’”只有通过大量临摹传统的优秀作品,学习传统绘画的基本技巧和创作方法,在自身绘画和创作时才能更快更有效地掌握山水画的语言,认知山水画的本质精神。当代山水画的“根”是继承传统山水画的笔墨精神,有根基才能不断向上生长。

古代先贤大家习画皆有师承,赵孟頫师承于晋唐北宋,元四家又师承于赵孟頫及五代,沈周师承于元四家而涉猎广泛,文徵明师承于沈周又致力于宋元,等等。笔墨作为山水画中不可或缺的艺术组成部分,在山水画呈现的艺术效果中起着十分重要的作用。历代山水画的笔墨随着画家师承关系、绘画技巧和工具运用的不同,具备艺术性和多样化的特点。所以,想真正把握中国山水画的笔墨精神和艺术内核,就必须兼收并蓄地从历代山水画中汲取学习历代大师们的传统笔墨语言。如此,中国山水画中的创新才能真正成为有本之木,有源之水。

在中国近代美术史上,黄宾虹是一位承前启后的绘画大师。其一生的艺术实践都围绕着“师古人亦师自然”的美学思想而进行。他初师董其昌、龚贤、沈石因,继学弘仁、石涛、髡残,再攻元四家及北宋、五代诸大家。在墨法上,他既有董其昌的温敦淡荡、弘仁宿墨的静谧、北宋积墨的雄厚,也有石涛泼墨、破墨的淋漓酣畅。在笔法上,他既有李唐、马远、夏圭的峭拔劲爽,沈石田的浑厚苍圆,也有元人的气韵畅达。他开创了前无古人的“浑厚华滋”现代审美新境界。在师法前人的过程中,黄宾虹汲取古人笔墨特点为自己所用。正如他所说:“画家临摹古人山水用笔用墨已合自然,而后游名山大川,见此山应用何种笔墨,则自然之画理即生于腕底矣。”[1]对传统的继承研究和借鉴,是提升和创新山水画笔墨不可或缺的步骤。

首先,继承传统需培养鉴赏古人绘画作品之能力。山水画大致可以划分为以下两类:水墨山水画和设色山水画。用墨有浓、淡、干、湿等多种不同处理,笔墨描绘也不尽相同,所以需要探索出古代文人墨士对自然的敬畏之心、对社会变迁的感触和体会、对人生哲学的思考等,从而体验画中所蕴含的人文精神。对画家的行为习惯和所在环境等问题有着深入了解和准确认知之后,通过对作品笔墨的浓淡、干湿、虚实效果等仔细研究,对笔墨语言作出分析与对比,才能培养独特的山水画艺术鉴赏能力,从而在创作时让笔墨更好地展现和表达画家的艺术思想与情感,让中国传统笔墨语言得以更好地传承下去。

其次,继承传统需大量临摹。只有充分掌握了笔墨运用及绘画技巧,才能更好地展现出中国山水画本身独有的笔墨意境,更好地抒发画家对社会、自然景物及其周围环境的强烈感想和深刻感知。而通过临摹古代山水画作品,能更好地解决笔墨技法运用中的问题,使我国传统优秀作品笔墨得以更好地传承。临摹需充分汲取学习传统山水画笔墨运用技法,如纷繁复杂的提、按、顿、压等用笔;泼墨、积墨、破墨等用墨,且与章法布局紧密结合。大量临摹古代优秀山水画才能更好地继承传统以及从古人优秀笔墨中汲取营养,为进一步发展创作做好丰沛的笔墨储备。

赵孟頫说过:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自谓能手,殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也?”[2]学习传统十分重要。我国有悠久的山水画艺术传统,有许多历代山水画大家遗留下来的名迹,他们在不同社会时代里,用尽一生累积了很多丰富的经验,我们不能丢掉这些珍贵的经验,而是要以更好的方式将其传承下去。

二、笔墨与时代之发展

我国山水画笔墨历经了数千年的发展。魏晋南北朝是山水画最初形成的时期,彼时民族族群大融合、社会大动荡、政治思想大辩论,拥有了自己语言特征与美学形态的山水画,也拥有了发展的机遇。在这样的时代环境下一些画家开始进行山水画创作的探索。这个时期的山水画尚未成熟,处在萌芽时期,基本依附于人物画,是人物画的陪衬部分,如顾恺之的《洛神赋图卷》,画面中山川草木皆以线条勾勒为主,墨色或深或浅,线条跳跃圆润,如行云流水般自然。隋唐时期,隋朝的建立结束了三百多年南北分裂的局面,政治的统一、经济的进步促使了山水画艺术的发展。山水画位置关系发生变化,大大改善了“人大于山、水不容泛”的状况,在视觉上也比早期更加和谐。展子虔《游春图》创作的完成,对于山水画科来说意义非凡,其意味着山水画已然自成一科。该作品画面色彩浓厚艳丽,山石树木均以矿物制成的石青、石绿、颜料赋色;多用朴拙劲朗的线条勾勒,画山石不用皴法;画树干没有松鳞;画松针不是细针;运笔成熟笔墨变化丰富。唐代是山水画走向成熟的时期,由于社会稳定,经济繁荣,文化也得到了发展和昌盛。随着社会的富庶、贵族生活的奢华,与之相联系反映琼楼玉宇的工细山水画随之兴起,代表画家为李思训、李昭道父子。这一时期,画面上多以大青绿着色;所画树叶多用夹笔,以石绿填缀;在山石形象上,以遒劲而富有变化的线条勾勒山石结构,再填以浓厚的青绿重彩,设色富丽堂皇。五代时期,藩镇割据,军阀混战,客观上给文化艺术创造了自由发展的空间,产生了一大批优秀的大家。代表北方山水画派的荆浩、关仝,创造了大山大水的雄伟壮丽的全景式构图,其笔墨刚健苍劲,多用硬笔的皴描绘出北方石质坚凝的山体。也有代表南方山水画派的董源、巨然。不同于北方山水画雄伟壮美的风格,该画派的作品画面山水草木丰茂,秀润多姿,以自然朴素的墨线作皴,线条圆润柔和,水墨淡色,以描绘南方自然风光为主。宋代是中国历史上一个承前启后的重要时代,是我国传统山水画的高峰时期。这一时期名家层出不穷,作品空前繁多,且笔墨语言和技法更加丰富多样。如有李成的气象萧疏、寒林轻旷,范宽的雄强苍劲、充实浑厚;也有郭溪的笔势雄健、水墨明洁等。元代由于朝代更迭,复杂尖锐的民族矛盾使得画家们由士大夫心态转向了文人心态,更加重视主观意趣和水墨风格,或苍茫浓郁,或疏寂简洁,或洒脱逸笔。作为我国整个封建社会的末端时期,明清时期在山水画创造中也呈现出了一些特点。一路画家走上了对于完整结构法则和水墨内容的极致要求,另一路则是直面自然山水直抒胸臆。山水画经过了漫长的历史发展,历经众多艺术家的不断探索和革新,其美术形态最终变成今日的以诗、书、画、印融为一体,以自然笔墨造型为要素的形态。

新中国成立后,本着文艺为社会主义服务、为人民服务的方针,画家李可染、傅抱石、关山月等经过不懈努力最终找到了山水画与政治的契合点,就是用山水画来表现、歌颂祖国的大好河山,还有表现、歌颂革命业绩、革命圣地,如画井冈山,画红岩,画雨花台等,并且强调“生活是艺术的唯一源泉”[3]。这时期的画家们都十分重视写生,重视深入生活,各地的山水风景如三峡、漓江、民族地区等都成为画家竞相表现的题材。这个时期的山水画拥有了新的血液,无论在内容上,还是在形式上,都得到很大的突破和发展。

山水画笔墨发展到现代,经济快速发展,社会安稳,人们生活水平得到极大提升。当代山水画的取材更加全面和广泛,表达内容和形式更加丰富,把现代意识和时代精神融入作品中,让当代山水画满足大众对新社会新风尚的精神追求,成为现代社会表达精神寄托和诉求的文化载体。

20世纪初期力倡中国画改良的徐悲鸿曾说:“所谓国画,并不是叫你去摹古,我主张保留旧形式,也须参入新精神。”[4]中国山水画从诞生开始,受到朝代更迭和人们审美水平的影响,几经起伏,一直发展到现代。笔墨是山水画家用以表现和传达自己精神和思想情感的重要载体,如果不能与时俱进为其作品注入新的时代特征和艺术文化,就无法通过新的创作方式呈现出更多能够打动观者的山水画作品,从而将山水画继续发展下去。

三、笔墨与时代之创新

从世界美术史的发展趋势来看,每一门艺术都有它的生命周期,从无到有,由有到盛,盛极而衰是艺术发展的必然规律。唐诗、宋词、元曲,甚至明清散文等皆如是。再多美好的艺术形态,如果做到了极致,都将难以突破,但若仅仅是一再复制前人作品,久而久之,再美的语言与形态,也将会让后人审美疲劳。具体到山水画笔墨,从古至今也是如此,是事物发展规律的必然趋势。如想继续延续,就需另辟蹊径,寻求新的艺术语言和表现形式来进行创新。石涛在《苦瓜和尚画语录》中提出了“笔墨当随时代,犹诗文风气所转”①清初石涛这段画跋全文: “笔墨当随时代,犹诗文风气所转。上古之画迹简而意淡,如汉魏六朝之句然;中古之画如晚唐之句,虽清洒而渐渐薄矣;到元则如阮籍、王粲矣,倪黄辈如口诵陶潜之句,悲佳人之屡沐,从白水以枯煎,恐无复佳矣。”的艺术观点,这对我国清朝中期之后以至现代的山水画艺术发展影响深远。每个人所出生的地方、受到的教育、生活的自然环境,甚至还有社会政治形态等,都或多或少影响着他,并改变他对自然、对世界、对文化的认识与理解。在美学上影响尤为明显,因为每个时代都有自身的审美。石涛的美学主张就是出于这个原因而提出来的,它也深刻影响着后来艺术家的美学创新和创作。一切艺术形式都要紧随时代脚步,并伴随经济社会和科学的发展而变化。随着社会观念的持续变化,科学技术材料的创新与技术水平的日益提高,以及绘画的工具、材料的结构改变,主体的研究对象改变,互联网的普及等,山水画也必然伴随时代的快速发展而出现质的飞跃。

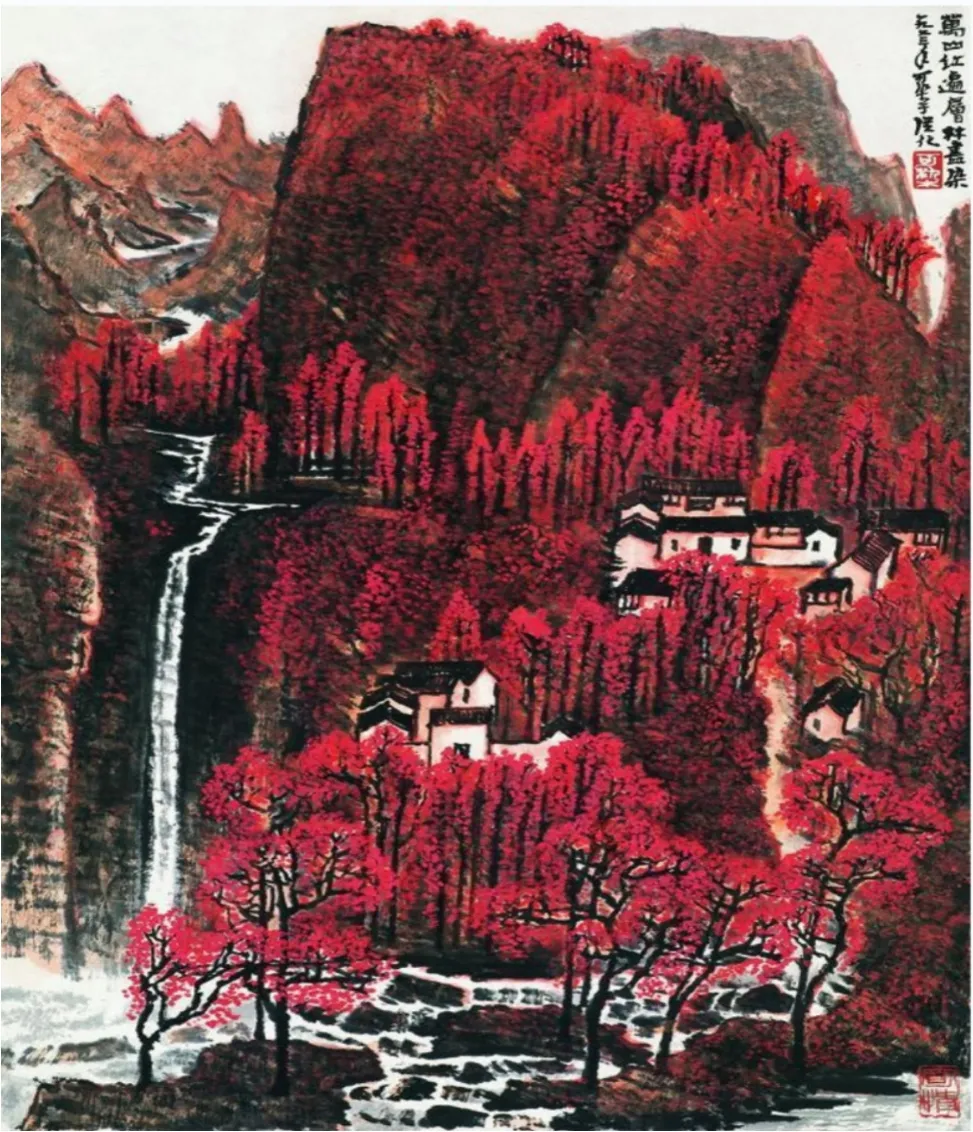

近代中国山水画大家李可染,是新中国成立以来在山水画革新发展上具有重大意义的艺术家之一,他曾说过:“发扬和发展传统的技法、创造新的风格,这是我国美术家们所急待解决的课题。”[5]他在深刻地掌握山水画精髓的基础上又广泛地融合西方绘画的多种表现手法和造型方法,并把西方的绘画因素和谐地与传统山水画的笔墨特点统一起来,形成了代表我国山水画新体系的“李派山水”,推动了山水画创作及理论的新发展。李可染的山水画笔墨浑厚、静默灵动,多有“黑”“满”“崛”“涩”的特点。其作品极具创新意味,《万山红遍层林尽染》(如图1)《漓江胜景图》等山水画作品生动反映时代特征,使古老的中国山水画艺术重新获得了一种符合那个时代的新颖生命。

图1 李可染 《万山红遍层林尽染》 纸本水墨设色69.5x45.5cm 1963年

林容生是当代中国画坛的著名艺术家,其山水画创作以其特有的笔墨样式在全国范围内获得了广泛的影响力。他以创新开放的姿态去看待传统与西学二者的关系,并将中国传统的青绿山水画法与西画中的色彩分割相结合,形成了既有东方水墨韵味又具西画装饰美感的独特画风。林容生的山水作品总是散发出南方湿润、清幽的气息。在《昨夜有雨》(如图2)中,整个画面和谐又舒适,近景中淡绿色的山岩与远景里的整片山野和谐共存;在突出用色的前提下,林容生也以堆、冲、洗、擦等方法加强笔触、制作肌理的痕迹。

林容生的山水画既有工笔画的细腻又有写意画的洒脱,质朴中见清新,平淡中见幽奇。在漫漫山水画之路上,林容生用自己独特的形式、语言和图示,以现代人的胸襟提炼、吸收传统语言,为中国山水画的发展走出了一条创新之路。

当代著名美术家陈传席说过:“传统的笔墨,必须表现新的精神、新的时代精神,才能产生好的作品,历代优秀的作品皆如此。”[6]创新是一个民族前进的动力,一个国家茁壮成长的源泉,当代山水画家在进行艺术创作时,应充分关注当下中国社会发展环境,择取一些具有时代社会特征的艺术主题,结合自己个人情感和主观想法,运用丰富而有个性的笔墨语言、艺术符号来进行创新,以表现当代艺术精神。

四、结语

山水画自诞生起,能够在中国社会繁盛千余年,除了体现中华民族对自然的感情,对天、地、人关系的思考,还在于它能随着时代的变迁而不断出新,承载了历史在人们心中留下的印记。王维的禅境,宋人的溪山清远,元人的闲散幽淡,清人的古朴娴雅……艺术形式不断适应着人们的情感与表达需求,每个时代的山水画都有独特的精神面貌。这是时代风气使然,也是画家上下求索的结果。时至今日,在山水画笔墨的表达上,传承传统山水画所表现出来的对自然的尊崇是我们的需求,展现当代人的精神面貌、当代文明进步,注入新时代的鲜活气息亦是我们的需求。