CT血管成像脑侧支循环评估与急性脑梗死动脉取栓疗效的临床研究

2021-05-28李皓楠吴庭书吴卫华

李皓楠,吴庭书,吴卫华

楚雄彝族自治州人民医院神经内二科,云南楚雄 675000

脑梗死是指脑血供应突然中断后导致的脑组织坏死,通常主要是由于供应脑部血液的动脉出现粥样硬化和血栓形成,导致血管官腔出现狭窄甚至闭塞,造成血流阻断或者血流量骤减而产生相应的支配区域的脑组织软化和坏死[1]。临床研究发现[2],急性脑梗死的起病较为突然,患者常常在安静休息或睡眠时突然发病,发病后的数小时或者1~2 d内患者的病情达到高峰。而CT血管成像可以清楚显示脑动脉闭塞部位,明确颈内动脉、脑动脉病变,判断侧支循环情况,观察病变部位的强化程度病评价缺血脑组织灌注情况,为临床治疗提供指导[3]。针对于此情况,该文对2016年6月—2018年12月于该院接受诊疗的120例急性脑梗死患者进行研究,探究CT血管成像评估的侧支循环与动脉取栓术后急性脑梗死患者临床预后的相关性,探索侧支循环评估对于超时间窗脑梗死患者动脉取栓术治疗的临床意义。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将该院收治的120例急性前循环脑梗死患者作为研究对象,其中患者的年龄为51~78岁,平均年龄(60.56±0.23)岁;男性患者78例,女性患者42例。根据侧支循环分级结果对患者进行分组,CTA-MIP评估为2~3分为侧支循环良好组(n=66),CTA-MIP评估<2分为侧支循环不良组(n=54),并且该次研究对侧支循环分级良好的患者做了初步探索,时间窗延长至8 h。

纳入标准:入院后头颅CT显示无占位性病变,患者卒中发作前mRS评分≤1分者,且在发病8 h内成功开通血管患者。

排除标准:将影像学资料不完整者、CT可见存在大面积梗死者,随访时间不足3个月者,不配合研究者。

该次研究已通过伦理委员会审核,所有患者及家属均由知情同意权,并自愿参与研究。

1.2 方法

1.2.1 影像学诊断和分析 在该科确诊的急性前循环脑梗死患者120例均先行CT平扫排除出血性脑卒中,再追加头颈部CT血管成像检查,使用CT双筒高压注射器以5 mL/s的速率经肘静脉团注入非离子型造影剂80 mL。具体扫描参数为120 kV、300 mA,螺距0.923:1,层厚1 mm;证实有颈内动脉闭塞,随后利用CTA-MIP评估侧支循环评分,定义为0~3分,其中0分:动脉支配区完全无血流灌注;1分:仅有少量血流灌注,侧支循环小于正常的50%;2分:有一定的血流灌注,但较正常差,侧支循环大于正常的50%;3分:正常灌注,侧支循环与正常侧相同(100%)。影像学资料均导入OsiriX 5.6(32位)软件分析得到动脉闭塞严重程度、侧支循环评分、颈内动脉狭窄程度评分[4]。

1.2.2 动脉取栓术 在对患者的动脉闭塞严重程度、侧支循环评分、颈内动脉狭窄程度评分进行评估后,所有患者均行动脉取栓术[5]。根据患者的配合程度给予患者局部麻醉加镇静或者全身麻醉,行脑动脉造影对具体动脉闭塞的部位予以确认,随后将导引导管引入至责任血管的近端,通过将微导丝引导到Rebar微导管顺利通过闭塞部位,使得微导管造影在远端动脉真腔内部,然后在将SolitaireAB支架通过微导管置入并进行释放,在3~5 min后将支架撤回,再采用微导管将血栓全部取出,针对血栓较多的情况下可以进行2~3次取栓操作,将血栓完全取出后根据TIMI分级用DSA评估血管再通情况[6]。在手术结束后需要对患者使用抗血小板凝聚、血压控制、防治血管痉挛和再灌注损伤、防治并发症等治疗方式。

1.3 观察指标及评价标准

分别采用NIHSS评分评估患者术前、术后48 h和出院时的神经功能;采用改良Rankin量表评估患者术后3个月的日常生活能力(MRS),其中改良Rankin量表根据患者临床转归情况进行定义式评分,总分为5分,分数越低表示转归定义越好。

1.4 统计方法

采用SPSS 18.0统计学软件对数据进行分析,计量资料用(±s)表示,组间差异比较采用t检验,相关影响因素用多因素Logistic回归分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗后的NIHSS评分和日常生活能力

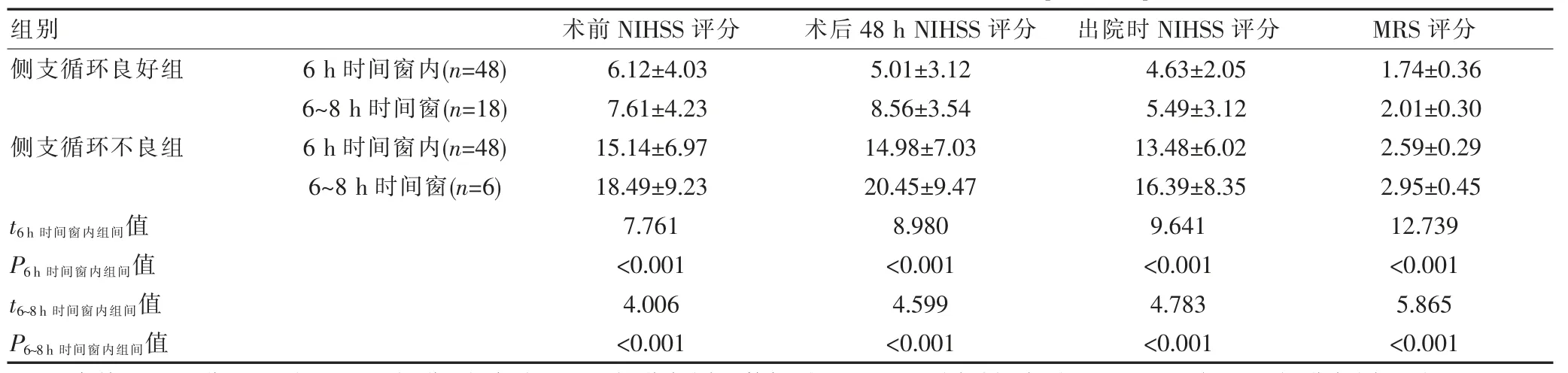

6 h时间窗内和6~8 h时间窗内,侧支循环良好组和侧支循环不良组的术前、术后48 h、出院时的NIHSS评分和MRS评分数据之间差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 Logistic回归分析

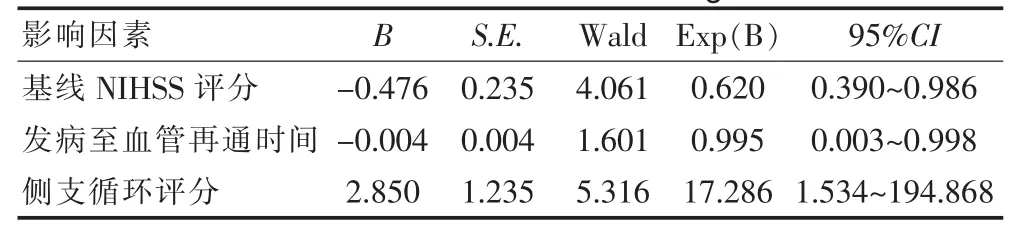

回归分析结果分析显示,基线NIHSS评分和侧支循环评分是临床转归的重要影响因素,基线NIHSS评分越低,侧支循环评分越高,患者的临床转归越好,见表2。

表2 临床转归相关影响因素的多因素Logistic回归分析

3 讨论

脑梗死作为脑血管临床最常见疾病之一,具有较高的致残率及病死率高的特点。脑梗死是由于脑局部供血动脉出现突然的病理性减少或者停止,导致该处脑组织缺血进而缺氧,从而引发该处脑组织坏死的疾病[7]。在临床研究中发现,急性脑梗死疾病的发病缘由是由于血栓阻塞管道引起的一系列病理反应,因此在临床治疗的主要目的是进行消栓、恢复血管的通畅性,而在临产治疗中常采用动脉溶栓治疗的方式进行医治,其主要是将溶栓药物通过外周动脉注入,经过体内循环到达血栓处从而达到溶栓的作用。由于药物是直接通过动脉进入人体内,使得药物的起效作用较快,治疗的效果较好[8]。

急性脑梗死患者在时间窗内如果能尽快开通闭塞的血管可以有效地改善疾病的预后,而且在取栓治疗急诊过程中将处置的流程进行改善优化,能够有效地缩短院内延迟情况发生,这也使得患者的治疗效果能够得到有效地提升[9]。该次研究旨在评估在侧支循环状态下通过采用动脉取栓治疗术治疗急性脑梗死患者是否会影响到患者的实际临床治疗效果,结果显示,6 h时间窗内,侧支循环良好组术前(6.12±4.03)分,术后48 h的NIHSS评分为(5.01±3.12)分优于侧支循环不良组为(15.14±6.97)分,(14.98±7.03)分(P<0.05)。6~8 h时间窗内,侧支循环良好组术前(7.61±4.23)分,术后48 h的NIHSS评分为(8.56±3.54)分优于侧支循环不良组为(18.49±9.23)分、(20.45±9.47)分(P<0.05)。这说明,对于侧支循环良好患者给予早期诊断与治疗,可获得更为理想的预后效果。而这一结论刚好与刘亚东[10]的研究数据结果具有相似性,刘亚东在《急性缺血性脑卒中机械取栓术前侧支循环评估与其预后相关性的临床研究》一文中,选取61例急性缺血性患者为研究对象,研究侧支循环评估与患者预后的相关性,结果显示侧支循环良好组患者术后24 h的NIHSS评分为(9.20±3.91)分,显著优于侧支循环较差患者的(12.00±3.41)分(P<0.05);侧支循环良好组患者出院时的NIHSS评分为(5.16±2.15)分,显著优于侧支循环较差患者的(6.52±2.70)分(P<0.05)。而该次研究测定的是术后48 h,虽选取的测定时间与刘亚东测定时间不同,但NIHSS评分的变化趋势呈现出高度一致性。这主要是由于在血管疾病中侧支循环能够在脑血流下降的情况下为其提供血流代偿的途径路线,这样脑血流能够通过侧支循环系统的侧支启用或新生成的血管吻合到达缺血区,这样使得患者脑部各个缺血的组织能够得到有效的血流代偿。在人体脑部的侧支循环可以根据患者的血流代偿的途径将其划分为侧支指通过Willis环的血流代偿、侧支为通过眼动脉、软脑膜吻合支及其他相对较小的侧支与侧支管吻合支之间实现的血流代偿;侧支循环为新生血管即毛细血管这3种分级[11]。在急性脑梗死患者中存在着多种程度性的侧支循环状态,这也导致患者在脑部的脑缺血的程度和时间、梗死的病灶面积的大小也会存在较大的差异性,由而导致急性脑梗死患者在临床症状和生理病理症状上出现差异性。这也使得急性脑梗死患者在发病后的发病时间期内,良好的侧支循环能够有效地帮助患者脑部缺血组织进行有效地补偿,使缺血区域的血供应得到部分恢复,从而降低脑部组织的损伤程度,同时为血管再通治疗争取一定的时间,让患者的脑部缺血组织得到完全恢复,提高患者的治疗效果。从该次研究的数据结果显示,侧支循环良好的患者的神经功能的改善效果优于侧支循环不良的患者,而且在回归分析中也提示临床转归与侧支循环具有相关性,这也表示急性脑梗死患者在动脉溶栓再通治疗中进行侧支循环的评估,对治疗效果具有影响性[12]。

表1 两组患者治疗后的NIHSS评分和日常生活能力对比[(±s),分]

表1 两组患者治疗后的NIHSS评分和日常生活能力对比[(±s),分]

注:术前NIHSS分、48 h的NIHSS评分、出院时NIHSS评分与同组数据对比,P>0.05;同时间窗对比,P<0.05;在MRS评分与同组对比,P>0.05;同时间窗对比,P<0.05

?

由于目前对超时间窗患者进行血管内治疗的研究报告较少,这也使得存在不同差异性的侧支循环状态的时间窗作为再治疗的绝对依据存在局限性[13]。该次研究中平均再灌注的时间>8 h,这主要是由于该次研究中有8例患者的发病时间至取栓时间在6~8 h内,NIHSS评分也呈现明显下降趋势。在回归分析中显示,临床转归与再灌注时间之间不具有相关性,这也表明再灌注时间不是决定疗效和预后的因素。虽然该次研究的所采用的分析方式在以往的研究中研究案例较少,但通过该次研究的数据结果和影响资料等对侧支循环代偿情况的综合评估研究发现,在对侧支循环与时间窗之间探究个体化最佳平衡点,动脉取栓等血管再通治疗的筛选及决策进行把控,能够对急性脑梗死动脉取栓病例的筛选及决策具有一定的指导意义,从而能够增加对急性脑梗死患者的救治空间,更好地应用于临床治疗,具有可行性和临床实际价值。

综上所述,在进行动脉取栓术治疗的急性脑梗死患者中,侧支循环良好的患者在动脉取栓过程中的取栓效果更好,术后神经功能改善效果也更好,因此侧支循环评分与NIHSS评分与临床转归之间具有相关性。