胫骨高位双平面截骨术治疗膝内侧间室骨关节炎

2021-05-27陈鸣,季峰

陈 鸣,季 峰

胫骨高位截骨术通过胫骨近端截骨纠正下肢力线,使膝关节负重载荷从退变的内侧间室转移至相对正常的外侧间室,从而改善膝关节生物力学环境和血液循环,使关节炎的进展得到延缓,并减轻关节疼痛,逐渐恢复关节功能[1]。2016年1月~2018年12月,南京医科大学附属淮安第一医院骨科采用胫骨高位双平面截骨术治疗37例膝内侧间室骨关节炎患者,本研究通过影像学结果及功能学指标分析其治疗效果,报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例资料本组37例(40膝),男11例(12膝),女26例(28膝),年龄41~65(52.8±6.5)岁,病程2~9(5.8±2.4)年。术前均有不同程度的膝关节内侧疼痛,膝关节活动度基本正常或轻度受限,屈曲110°~120°(116.1°±1.5°),伸直0°~2°(1.3°±0.2°)。本研究经医院伦理委员会批准,患者或家属均签署知情同意书。

1.2 术前截骨方案设计在双下肢全长X线片上分别画出股骨解剖轴和胫骨解剖轴,测量两轴外侧角为胫股解剖角。内翻畸形角度=测出胫股解剖角-正常胫股解剖角(172°)[2],一般认为楔形截骨的基底厚度(mm)与内翻畸形角度相等,即1°=1 mm。

1.3 手术方法硬膜外麻醉或全身麻醉。患者仰卧位,患肢屈曲90°,在气囊止血带控制下手术。做小腿近端内侧纵斜形切口,长约5 cm,逐层切开皮肤、皮下组织及深筋膜。纵向切开鹅足肌腱,暴露胫骨前内侧,在胫骨近端距离胫骨平台3.5 cm处标记,此标记点距离胫骨结节1.5~2.0 cm,由此标记处向腓骨头置入1根克氏针,再由其后方稍下侧向腓骨头置入1根克氏针,2根克氏针连线即为第1个截骨平面(水平截骨面)。C臂机透视下确认导针位置满意,精确测量截骨深度,保留外侧1 cm合页,沿克氏针方向进行横向截骨,再由标记点至胫骨结节近端的斜坡处连线形成第2个截骨平面(上升截骨面),2个截骨平面间夹角约为110°。截骨完成后,在水平截骨平面插入骨刀,采用叠层骨刀法缓慢撑开截骨平面的内侧间隙,然后更换撑开器维持内侧间隙大小。根据术前需要矫正的角度计算出撑开的宽度,当张开间隙达到预定的位置后,C臂机透视下测量下肢力线,力线应通过Fujisawa点,内翻畸形矫正满意后,胫骨近端锁定钢板固定。透视下见钢板螺钉位置满意。冲洗切口,放置1根负压引流管,逐层缝合膝关节内侧创面,无菌敷料加压包扎切口,支具固定。

1.4 术后处理常规予以抗凝和抗感染治疗。术后1 d拔除引流管。术后第1天开始踝关节屈伸活动训练及股四头肌等长收缩练习,术后第3天开始在连续被动CPM机辅助下进行膝关节功能锻炼。术后1周要求患者在拐杖保护下不负重下床活动。术后6周拆除支具,并开始逐渐负重训练。3个月后摄X线片复查,视骨愈合情况予以完全自行负重活动。

1.5 观察指标与疗效评价① 影像学指标: 膝关节站立负重位X线片测量胫股解剖角、髋—膝—踝角。② 功能性指标:膝关节损伤和骨关节炎KOOS评分、KSS评分。③ 疼痛VAS评分。

2 结果

患者均顺利完成手术。术后未出现感染、骨筋膜室综合征、腓总神经损伤、下肢深静脉血栓等并发症,截骨处愈合良好,患者膝内翻畸形情况均得到矫正。37例均获得随访,时间6~30(18.6士7.0)个月。胫股解剖角、髋—膝—踝角、KOOS评分、KSS评分、VAS评分术后3个月较术前明显改善,差异均有统计学意义(P<0.001),见表1。膝关节活动度:术后3个月屈曲115°~125°(121.42°±8.95°),伸直0°~3°(2.12°±0.45°);末次随访时屈曲116°~130°(124.54°±10.52°),伸直0°~4°(2.20°±0.42°)。

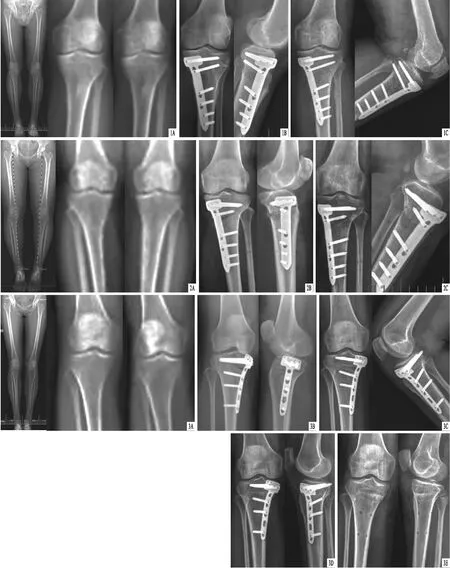

典型病例见图1~3。

3 讨论

胫骨高位截骨术治疗膝内侧骨关节炎的机制是通过楔形截骨来改变下肢负重力线,缓解膝关节内侧关节面的压力,延缓关节软骨退变,改善膝关节血液循环和生物力学环境,促使膝关节内侧关节面软骨修复重生,从而达到缓解或者消除患膝疼痛、恢复膝关节力线的目的。但胫骨高位截骨术最常见的并发症为矫正不足或内翻复发,其他并发症还包括感染、骨不愈合或延迟愈合、关节内骨折、髌骨下移、筋膜间室综合征、下肢深静脉血栓形成和肺栓塞等[3]。因此术者需要严格把握手术指针并进行周密手术计划,尽可能避免手术并发症发生。

表1 手术前后影像学指标及疗效比较

图1 患者,男,58岁,左膝内侧间室骨关节炎,采用胫骨高位双平面截骨术治疗 A.术前X线片,显示左膝内侧间室骨关节炎;B.术后X线片,显示力线矫正良好;C.术后3个月X线片,显示截骨面骨痂生长,膝关节屈120°、伸0° 图2 患者,女,49岁,左膝内侧间室骨关节炎,采用胫骨高位双平面截骨术治疗 A.术前X线片,显示左膝内侧间室骨关节炎;B.术后X线片,显示力线矫正良好;C.术后4个月X线片,显示截骨面骨痂生长,膝关节屈124°、伸3° 图3 患者,女,48岁,右膝内侧间室骨关节炎,采用胫骨高位双平面截骨术治疗 A.术前X线片,显示右膝内侧间室骨关节炎;B.术后X线片,显示力线矫正良好;C.术后1个月X线片,显示膝关节骨面生长;D.术后16个月X线片,显示截骨面骨愈合;E.行内固定物取出术后X线片,显示截骨面完全愈合,膝关节屈127°、伸3°

胫骨高位双平面截骨术是胫骨高位截骨术的改良术式。该术式简化了手术步骤,将水平截骨线下移至内侧副韧带深层的胫骨止点以下,从而避免了内侧副韧带损伤。水平截骨平面位于胫骨近端,截骨平面为一大斜面,再加上位于松质骨区域血供良好的上升截骨平面,就形成了双平面,即双截骨愈合平面[4]。由于胫骨高位双平面截骨术采用水平及上升双平面截骨,对胫骨结节移位影响小,不影响髌骨位置及髌腱功能,术后不会导致髌骨下移,且截骨平面大,截骨处骨折愈合好,骨不愈合或延迟愈合概率明显降低[5-6];采用胫骨近端锁定钢板对内侧截骨平面远、近端进行固定,不仅简化了内固定过程,而且固定效果稳定。本组术后未发生矫正角度丢失的情况,股胫解剖角和髋—膝—踝角术后3个月均较术前明显改善,说明胫骨高位双平面截骨术能够有效矫正患肢力线;VAS评分术后3个月较术前明显下降,说明胫骨高位双平面截骨术能够明显缓解患者膝关节疼痛,改善患者生活质量。

我们建议,膝内侧间室骨关节炎患者尤其是年轻患者采用胫骨高位双平面截骨术治疗,从而达到改善患肢功能、延缓全膝关节置换术时间的目的[3]。由于患者膝关节炎严重程度、膝关节疼痛和活动困难程度不同,一些最初受益于胫骨高位截骨术的患者可能在以后仍然需要行膝关节置换术。这些患者由于骨丢失、关节线改变、继发髌骨移位使膝关节置换术变得困难,尤其是严重矫枉过正者的膝关节置换术更具挑战性。有研究[7]发现,在熟练掌握全膝关节置换术技巧的前提下,有无胫骨高位截骨术手术史对全膝关节置换术结果并无明显影响。因此,采用胫骨高位双平面截骨术治疗年轻患者单间室病变膝骨关节炎是“保膝”理念的体现,能最大程度地保留关节感觉和功能,能够推迟甚至可避免全膝关节置换术。

综上所述,胫骨高位双平面截骨术治疗膝内侧间室骨关节炎,能够明显缓解患者症状,改善生活质量,延长自身膝关节使用寿命,短期疗效满意,且手术相对简单,费用低廉,具有广阔应用前景。但该术式的中长期疗效有待于进一步随访观察。