民间均孔笛音律研究

2021-05-27周天星

文◎周天星

我国传统音乐普遍使用一类特殊构造的均(也作匀)孔管类乐器,如均孔笛、均孔箫和均孔唢呐①此处“均孔”指孔距平均。等,其中,以均孔曲笛为主要代表。均孔曲笛的孔距在视觉上是均等的,一般可演奏七个调门,即“笛色工尺七调”。对于均孔笛的音律问题,学界逐渐统一认识,认为其并非“七平均律”。如李玫撰文对“七平均律”的观点进行了学理上的否定,②参见李玫《中立音赖以存在的民间乐器机制(上)》,《中国音乐学》2001年第1期,第22页。笔者对笛上“等差排列孔”与“等比排列孔”的形制差别进行对比后,也给予了否定。③参见周天星《潮州音乐乐律研究评述————兼论潮乐乐律之源头》,《星海音乐学院学报》 2019年第4期,第121页。这种基于均孔的结构方式,无形中减小了全音,而增大了半音,即使在演奏时加上气息强度、口风,以及叉口音的调节,某些调仍可能存在大二度偏小、小二度偏大的现象。黄翔鹏认为,上述原因其实正是民间音乐中二变音“偏高”或“偏低”的真正客观原因。故正确认识均孔笛结构及其发音之学理,对于解读传统音乐中的音律乃至宫调原理至关重要。本文基于物理测音④本文采用TuneLab Pro软件测音,该软件是美国Real-Time Specialties公司开发的一款电脑钢琴调律软件。与演奏手段相结合的研究方法,通过测量均孔曲笛相邻音孔之间音程的调整变化规律,来揭示其在演奏中可能表现的音律特点。

一、均孔笛构造特点及其音律测音分析

(一)影响均孔笛孔位频率变化的因素

1.风门角度和气息强度

均孔笛两端均与大气相连,形式上属于开管乐器,但由于吹孔小于管径,在一定程度上阻碍了气流的溢出,导致频率降低,形成对音高的“负向校正”⑤参见周天星《“管口校正”概念辨析————兼论“荀勖笛”侧孔校正之规律》,《中国音乐》2019年第5期,第43——57页。该文提出“负向校正”“正向校正”等概念,并指出笛上侧孔管长发音与律管长度发音的区别。。同理,指孔也小于管径,也属于负校正。由于上述两个变量的存在,在直径相同时,笛上吹口到某个指孔的管长发音,要低于实际长度的管长发音,故上述两种“负校正”完全不同于律管发音时的“管长校正”系数。

当开孔直径增大时(一般不大于管径),溢出气流增多而空气柱变短,频率增加;气息增大时,也会发生相同的情况,形成“正向校正”。同样的孔距,开孔大小不同,开孔直径与管直径的比例不同,壁厚不同,或者即便是同一支笛子,把位不同,都会引发音程的改变。为便于了解“吹孔”与“指孔”形成的“负向校正”,兹制图如下(见图1)。

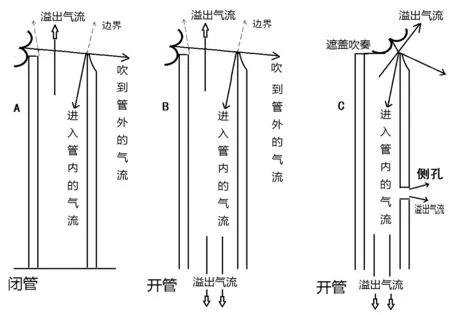

图1 开管、闭管及吹孔、发音示意图

图1中,A属于闭管,B属于开管。二者若要获得管长的自然音高,嘴唇不应侵入管径溢出气流的边界范围,而边界外的角度变化不会改变管内空气柱。当气流达到一定饱和值时,音高则趋于稳定;若气流低于饱和值,频率则会下降。此乃我国古代的律管吹奏之法。朱载堉在其《律学新说》已经注意到这一点:“……又要持管端直,不可轩昂,上端空围不可以唇掩之,以唇掩之则声郁抑。”⑥[明]朱载堉《乐律全书》卷21“吹律第八”,文渊阁四库全书本。

“郁抑”即变低,嘴唇遮掩部分管端吹奏时会使音高降低。箫笛类乐器恰恰正是C的吹奏形式,其侧面的小孔与嘴唇对吹口的侵入,都会导致振动气柱长度的溢出。从B变为C的过程(吹孔越来越小),频率会逐渐降低。这个频率降低的范围并不固定,由管长与管口的比例决定:长度较短而管径较大时可以改变三度以上,而较长的管(如F调箫管)只有二度左右。⑦笔者实验的为开口箫,形制如尺八,吹口端为全开放结构。

笛上风门的改变(吹口校正),正是利用B到C的开合过程,来控制溢出气流的大小,从而获得音高的变化。当然,由于横笛吹孔直径一般不超过9毫米,相对尺八类开放式管口而言,这个过程范围将进一步变小。侧孔吹奏角度的控制原理见图2。

图2 管端校正风门与吹口距离角度调整示意图

由于吹口处既要吹入气流,又要溢出部分气流,其气流边界形状是十分复杂的。图2所标边界,只是为了说明嘴唇与吹口的远近关系对溢出气流的影响,并非气流溢出的实际图形。除距离因素外,风门角度变化也影响气流的溢出。

当处于图2第1种状态时,嘴唇未侵入溢出气流边界,边界之外的俯仰角度变化并不会改变音高,音高的改变只能依靠气息的强弱来调整。当仰角扩大时,溢出气流必然增多,为了保持原来的气流压力,气息也要随之增强,所以仰角的变化必须配合气息的调整。

当变为图2第2种状态,嘴唇前移或俯角变大侵入到溢出气流边界,此时相当于吹孔缩小,俯仰角度的变化即可改变音高。一旦上唇离开侵入状态(或仰角过大),又变回第1种状态。人的嘴唇结构,上唇一般微微突出,更接近第2种状态,由于对吹孔边界的侵入,实际上形成了“负向校正”。

对于均孔笛翻七调的问题,陈正生认为:“当一支笛子制成以后,……有意识地改变管端校正量,从而造成各音孔之间的相对音高(音程)的变化和绝对音高的改变,以达到转全七调之目的。”⑧陈正生《“七平均律”琐谈————兼及旧式均孔笛制作与转调》,《星海音乐学院学报》2001年第2期,第28页。他强调了“管端”(即“吹孔”)校正量对“转全七调”的重要性,但并未对这种改变进行量化分析。因此,本文采用五种量化角度对校正带来的变量进行测试:自然状态下设定为“平吹”,其角度取值为“0”;仰吹设定角度“1”和“2”;俯角设定为“-1”和“-2”。⑨实际角度乃是千变万化,此处为研究方便,仅设定几个明显的量化值。

当仰角增大时,侵入量则减小,发音会趋于偏高,反之,则发音变低。若配合气息变化,即“仰吹”时有意加强气息,反之则减小气息(比原来的声音更强或更弱),变化的值还可增大,并随着笛子的长短呈反比例变化。图3是对曲笛吹孔风门角度五种变化角度的测试数据。

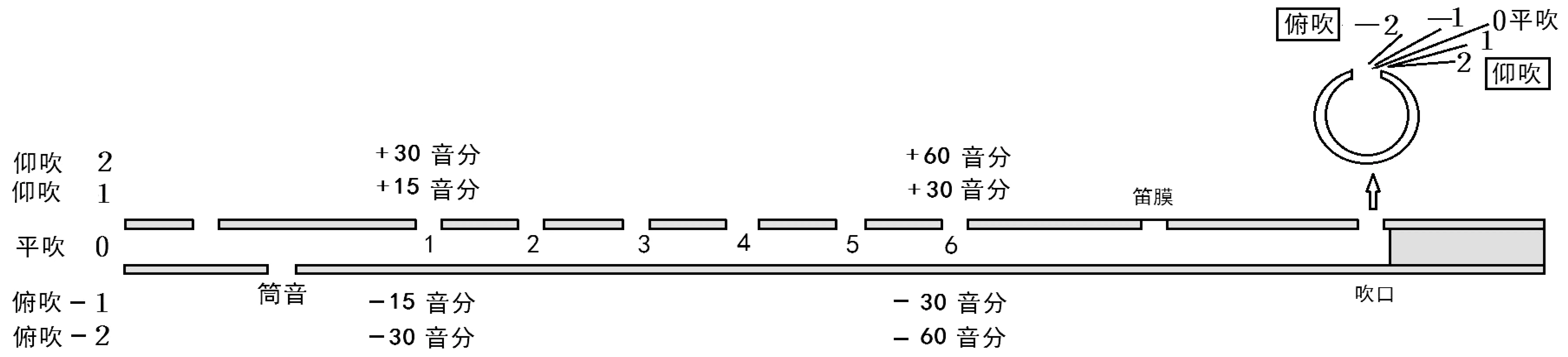

图3 风门角度及气息变化形成的管端吹口校正音差示意图

测音表明,越靠近吹孔,风门角度及气息带来的音高变量越大。日本学者安藤由典曾用机械吹口研究横笛的发音,其方法是通过带有压强调解的机械装置向横笛吹孔发射气流。“一般而言管乐器概难维持一固定基本频率,而据试验获知,几乎所有条件皆足以令横笛的基本频率变动。其中以气束流速的影响最大,而气束长度次之。”⑩〔日〕安藤由典著,郑德洲译《乐器的音响学》,幼狮文化事业公司(中国台北)1989年版,第82页。

安藤氏所说的“气流速度”,应指本文的“风门强度”,“气束长度”,则对应本文的“嘴唇和吹孔的距离”。这个距离,主要靠俯仰角度来改变,与陈正生所说的“管端校正”方法同理。当然,风门角度变化是有限度的:嘴唇过于前俯,吹孔有效面积减小,发音会变暗淡微弱,达不到需要的音色;仰角过大时,发音气流声过大而变沙哑;故在音色基本不受影响的范围调整才是理想的状态。

陈正生与安藤由典均注意到了风门角度及气流强度对音高的影响,但都忽略了管长与气息的关系。测试表明,随着孔位逐渐接近吹口,管长变短时,在同样的角度、气流条件下,音高改变范围将越来越大,反之则变小。主要原因是,当管长减小时,吹口与管内体积比例发生变化。

2.交叉指法

缪天瑞主编的《音乐百科词典》,对“交叉指法”(cross-fingering)有如下定义:“演奏有按孔的木管乐器时,正常的指法是当上方(靠近吹嘴的方向)的按孔开放时,其下方的按孔都应任其开放,此时发出的音是该按孔所应有的音高。如果关闭紧接该按孔下方的音孔,音高就会降低(可降低半音),此种指法称为交叉指法。在没有半音装置的老式乐器上,借助交叉指法来演奏变化音和转调。”“交叉指法”在中西笛类乐器上原理相同,在我国民间笛上,该词典又称为“叉口吹法”。⑪缪天瑞、高燕生等《音乐百科辞典》,人民音乐出版社1998年版,第294、127页。

由上述定义可知,“交叉指法”只有从第二孔开始,才可以使用。按住相邻第一孔,第二孔发音一般可降低30音分左右。随着孔位向吹口移动,按住两个叉口孔可降低50音分以上。第六孔发音时,其下方就有五个开放孔,封闭孔位的数目不同,交叉指法产生的音高也不同,因为到高音孔区,管身变短,对气息控制更加敏感。

通过实验表明,当第六孔发音时,按住第五孔即可降低60音分左右,若依次再按住第四孔、第三孔,则在降低60音分的基础上分别再降低40音分、20音分。故越到高音孔位,交叉指法的效果越明显。若第六孔或第五孔使用超过三个叉口按孔,降低程度可轻易超过100音分以上,这与上述词典记载一致。交叉指法实验详见图4。

图4 笛上交叉指法对频率的影响示意图

图4中的音分数据,均为笔者通过反复测试(以筒音为a1的均孔笛实验)获得的平均近似值。孔位从低音区到高音区,越靠近吹孔,对于气息波动的敏感度就越强;故高音孔位音准调整范围要大于低音孔,具体来说,“四、五、六”孔的音准控制范围比“一、二、三”孔的效果要大。

例如,“正宫调”以第六孔作宫(“上”字,G宫),需要叉口音(两个手指)获得有效的降低(100音分非常容易)⑫第六孔发音时,全部开放手指的发音近似♯g2,故正宫调“上”字需要配合交叉指法(一般按住发音孔下方两个相邻孔),才能实现演奏的音为g2。,其商音(“尺”字)为筒音之高八度,“上、尺”二音可获得理想大二度,其角音则为第一孔(“工”字)。由于筒音到第一孔音程一般较大,所以极易获得另一个大二度,故“正宫调”之“宫角”大三度最明亮。

(二)均孔笛相邻孔位音程变化规律曲线

1.均孔笛结构

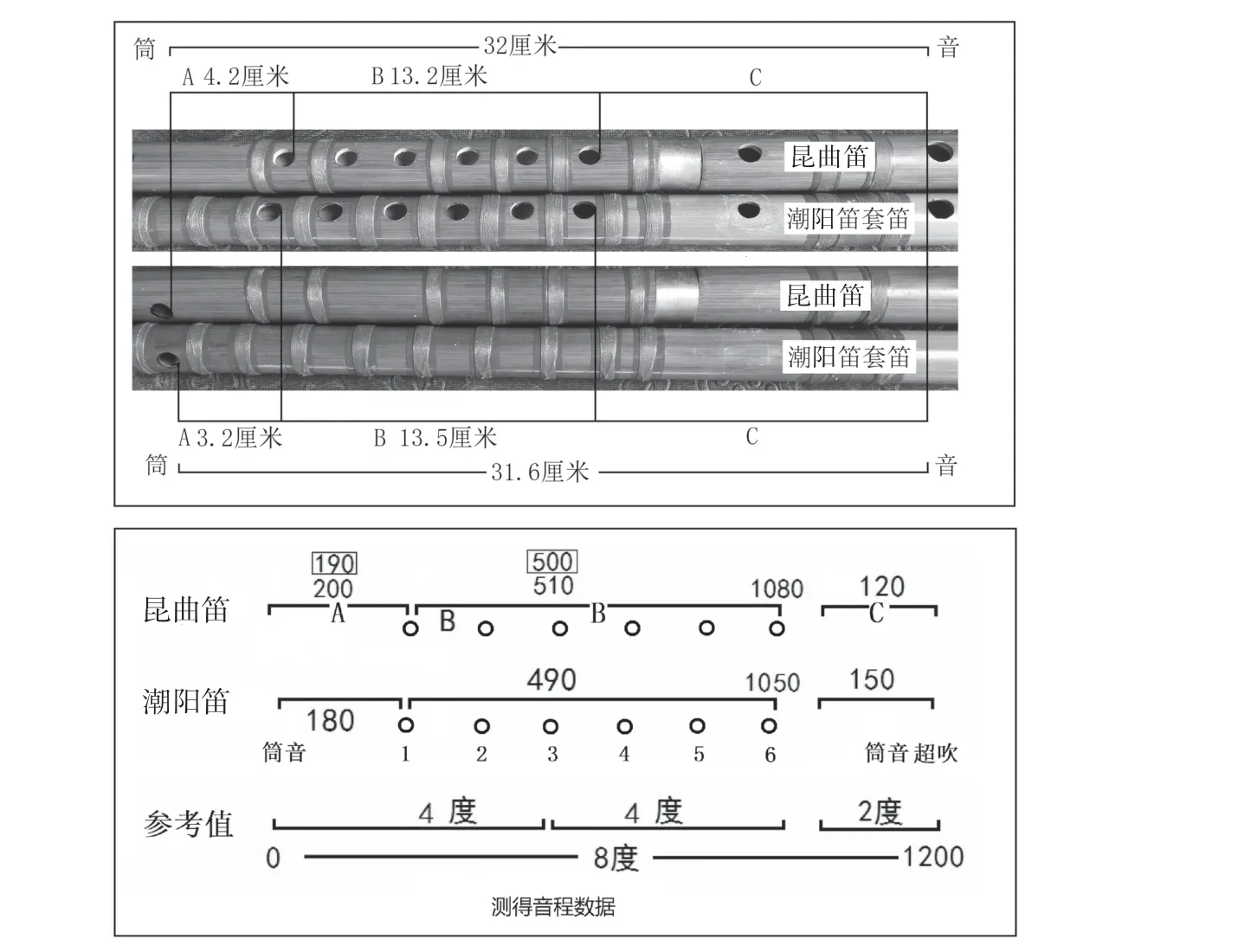

本文测试笛为“昆曲笛”与“潮阳笛套笛”(下文简称“潮阳笛”),二者筒音均为a1,两笛的结构和音程测量数据见图5。⑬昆曲笛为上海民乐一厂生产,潮阳笛为汕头澄海区三佛乐器厂生产。潮阳笛比昆曲笛略细。测量长度数据可能存在1——2毫米的误差。另外,图5中的A、B、C,既表示长度,亦对应音程大小。

图5 昆曲笛与潮阳笛形制误差值及音程数据比较图

图5中,A表示筒音到第一孔的距离;B表示第一孔到第六孔的距离;C表示第六孔到吹口的距离。假设筒音管长、开孔及管径不变,B值不变,当A值变大时,那么,B(六个孔)就要向吹口端同时移动,C就会变短(C可以理解为第六孔到筒音高八度的音程距离);若C变小,其六个孔位的音高都会轻微提升,六孔到筒音高八度的音程就会变小;反之,当A值变小时,B则向凤眼(系流苏的穿绳孔作筒音)端移动,整个音列也会轻微降低。

由图5可知,随着A的长度变化,B、C也会随之产生相应的变化,从而轻微改变整个指孔的整体音高。A、B、C三个变化值,恰好构成一个八度,八度中的A、B包含两个四度:筒音到第三孔为第一个四度,通常为500音分左右;第三孔到第六孔为第二个四度,一般为550——600音分,接近增四度。剩下一个二度的大小,则要看A、B之和。

比较发现,昆曲笛A值的长度,比潮阳笛长出约1厘米,所以,昆曲笛筒音到第一孔的音程较大,为190——200音分。不但如此,昆曲笛的B值也较大,六个指孔也稍微靠向吹口端,故第三、六孔的发音也相对较高,分别为500、1080音分,略大于潮阳笛。

当A值相对较大时(达到190——210音分),对于整个音列的音准调整是有利的,因为A变大时,六个孔位频率整体提高。这除了有助于改善小工调“乙”字音偏低的情况之外,其他偏小的音程也都得到改善。偏高的余量,利用气息或叉口音则非常容易控制。如果A相对较小时(180音分左右),则整个音列的调整都受影响,因为使孔位的频率降低容易,但要升高则相对困难一点,除非增大B值,即孔之间的间距作补偿性增大。需要强调的是,这些音程并非直接使用的音程,在具体演奏中需要各种技术的微调。

上述两支笛子的筒音均为a1,但形制差异是非常明显的,故影响音准调整的一个重要原因乃是乐器制作的非标准化。如童斐在《中乐寻源》中所说:“今坊间工人作笛,不知学理,不论管径大小,但以一定尺寸钻孔,音每不准,无论何调皆不合。”⑭童斐《中乐寻源》,学艺出版社(中国台北)1966年版,第25页。故均孔曲笛在流布过程中,各地的制作尺寸可能有所差异。由于潮阳笛筒音(穿绳双孔)比昆曲笛略短4毫米,气温在20摄氏度左右时,其发音比标准音a1高40音分左右,而昆曲笛筒音比标准音a1偏高仅20音分左右。

实际上,笛上仅B区六个指孔属于“等差数列”⑮“等差数列”仅限六个指孔。由于筒音距离第一孔增加了部分“管长校正”,因此不属于等差数列之内。。A表现为大二度,C在未调整时则为小二度(近似),故而笛上音程并非平均。要形成平均音程,需要将孔距改为“等比数列”方能实现,即随着孔位的升高,孔距与管身长度须始终保持统一比例,此时孔距应该是逐渐减小的。“等差数列”与“笔比数列”的区别见图6。

图6 等差数列孔与等比数列孔排列对比示意图⑯同注③。

图6显示出,等比的孔距,形成等差音程;等差(孔距相等)的孔距,从低到高形成逐渐增大的音程。因此,均孔笛第一孔距离第二孔的音程一般控制在170音分左右,第五孔与第六孔之间则达到200音分左右。根据民间艺人的制作习惯,“筒音”距离“第一孔”(图6“A”值)的音程通常比较大,一般在180——200音分之间,是一个确切的大二度(在十二平均律与纯律之间),所以,均孔笛先天的音程构造就是非平均的。

2.均孔笛相邻孔音程的变化范围测试

本测音并非针对单独孔位的音高频率测试。单独的孔位发音,受各种因素的影响而千变万化,故皆为表象,对于解读均孔笛音律没有实际意义。

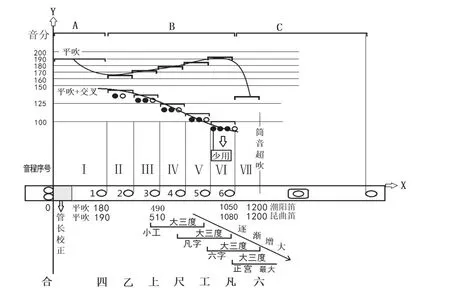

在实际演奏中,每个孔位的音高都可以调整,以适应不同调式、调高音阶之排列。本测音主要针对相邻孔音程的变化范围。测试内容分为两项:第一项是测试平吹时的相邻孔音程;第二项是测试带有交叉指法的相邻孔音程,即在低音孔采用平吹,相邻高音孔采用交叉指法。通过对比两项数据的差值,可以获得相邻孔音程调整的变化范围。兹根据测音数据,绘制出曲笛各个相邻孔音程大小的变化曲线坐标图(见图7)。⑰“昆曲笛”测试曲线要稍高于“潮阳笛”。后者的音程曲线要平均下移5——10音分。

图7 均孔曲笛音程变化及调整范围曲线示意图

在图7中,X轴表示相邻两个孔位的音程,Y轴表示从Ⅰ号音程到Ⅶ号音程各个相邻二度音程的大小变化。上方曲线为“平吹”测试值,下方曲线为“平吹+交叉指法”测试值。黑色按孔表示交叉指法,低音孔平吹,相邻高音孔则采用交叉指法,前文已述,交叉指法只有从第二孔开始,因此,第一孔发音时,筒音无法使用交叉指法。

首先测试的是“平吹”时的相邻孔音程。共测试七个音程:Ⅰ号音程为筒音与第一孔之间的音程;Ⅱ号音程为第一孔与第二孔之间的音程,Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ依次类推。笛上并无第七孔,Ⅶ音程为第六孔与筒音八度超吹之间的二度音程。

测试结果可分为A、B、C三个区来理解。平吹实验结果表现为:A区Ⅰ号音程和B区Ⅵ号音程最大,处在曲线的两个顶端,因为筒音相距第一孔距离较大,使得Ⅰ号音程比较大;B区为Ⅱ号音程到Ⅵ号音程,由于是均孔,音程从小到大逐渐爬升,是因为随着管长逐渐变短,平均的孔距在比例上相当于变大了,故B区Ⅵ号音程也比较大;C区Ⅶ号突然降低为最小的、接近小二度的音程,是因为均孔使前面的音程逐渐增大,而导致Ⅶ号音程被压缩。可见,平吹曲线呈现出:先高后低,六个均孔音程呈现渐渐升高的趋势,Ⅱ号、Ⅶ号音程最小,这恰恰是等差数列孔距的特点。若风门上仰,气息加强,音程曲线也会向上轻微平移,反之则向下移动;B值单独增大时,六个均孔之间的距离平均变大,相邻音程也会变大,B区曲线必然随之平移升高,C区Ⅶ号音程将会进一步压缩变小。当然,上述移动受气息限制,只能在一定范围变化。

由于曲笛制作存在差异,当A值长度变大,B值会向右轻微移动,六个指孔发音整体变高,则C值变小;反之,若A值长度变小,则C值变大。当然A值长度的变动是有限制的,如C值不宜小于100音分,或者说,筒音到第六孔恰好为大七度(1100音分),就是六孔向右移动的最理想值,而结构的误差主要依靠演奏者的吹奏技巧来调节。当A长度值变小时,C值不宜大于150音分,即筒音到第六孔比大七度小50音分左右,尚在气息调节范围内。A、B值的大小与二者之间的比例,直接影响“笛上七调”的音律。二者如果偏小,笛上各调的音程都有紧缩的趋势;而偏大时,音程趋向增大明亮。故而笛上平均排列的六个孔,实际上相邻孔的音程是不平均的。例如,图7曲线最低处的音恰恰是“小工调”的“四”“乙”二音,所以,小工调的“乙”字偏低,一是源于均孔笛的特殊构造,二是因为艺人的演奏技术“补正”不到位。

从第三孔开始,大三度的吹奏相对容易,特别是“正宫调”(五字调)“宫”“角”之间大三度。同时,随着孔位向吹孔移动,宫调上“二变音”的调整余度将会越来越大。据笔者长期实验,“正宫调”吹奏的音律最自然,其大二度、小二度稍做调整即可靠近十二平均律。例如,同为潮州音乐一支的“潮阳笛套乐”,由于主要使用“五字调”(正宫调)来演奏,因此实践中极少出现“si”偏低的情况。⑱中国唱片总公司《潮州音乐2:潮阳笛套乐》(1993),收录乐曲多为“正宫调”演奏,即均孔笛第六孔作宫,其演奏中,“7”音极少存在中立音现象。该调“si”音为第五孔,根据等差数列与等比数列排列的孔距区别可知,其孔距音程比低把位孔距(第一、二孔)的音程要大,故而“sol——si”之间的大三度不易出现偏低的状况(除非有意降低)。

第二条音程曲线为相邻孔“平吹+交叉指法”的测试数据,使用这种技法,主要是为了获得相邻孔的半音。测试方法为:以第一孔到第二孔为例,第一孔采用平吹测试,第二孔发音时,采用交叉指法按住第一孔,使二者之间的音程变小,依次类推,最终测试得到从第二孔到第六孔发音音程逐渐变小的曲线。第一孔到第三孔之间的半音,可调为125——140音分,第三孔至第六孔,则可调整为125——100音分。如第六孔发音时,使用超过两个手指(或以上)交叉指法按住第五、四等孔,其发音比平吹降低可超过100音分,在第六孔处,两条曲线的差值可达100音分以上。因此,第六孔平吹时近似♯g2,通过叉口音可变为g2。换言之,低音孔之间调整半音的难度要大,而高音区则较为容易。第四孔到第六孔相邻二度的调整范围已接近或超过半音,对于旋宫转调时音阶中形成小二度非常有利。低音区第一孔到第三孔之间需要借助风门大小、角度变化,来实现大小二度变化。可见,高、低音区的音高调整范围,以及调整技术表现出不同的特点。在实际演奏中,由于技术的原因,音高的调节并不一定完全到位,或者艺人主观上对需要调整的音并不确切。那么,结果如王光祈所述:“倘奏者不能‘补正’,则该音只好一任听众,呼牛呼马,各随其意而已。”⑲王光祈《中国音乐史》,湖南大学出版社2014年版,第113页。

由于多数民间老艺人并无系统的理论知识(主要指“花部”诸戏之艺人),可能在演奏中未区别大小二度,因此,二变音的“偏高”或“偏低”变化,跟这一实际情况不无关系。

二、均孔笛翻调之乐律的调整范围及其学理解释

(一)均孔笛的音程调整范围在音律上的表现形式

“小工调”是笛上的常用调,但其音准并非最易控制的一个调,尤其是低把位的“合、四、乙”三音,容易变为偏低的大三度,形成中立三度音程。

当均孔笛以“筒音”向上演奏大二度时,第一孔的调整角度假设为角度“1”,那么,在第一个大二度基础上演奏的第二个大二度(第二孔)调整的角度应变为“2”,调整余量已经很小。这是因为,新的音必须在前一个音的风门角度、气息基础上再调整,这意味着大三度内的两个音,平分了整个风门的角度或气息强度。由前文的音程曲线表可知,平吹时第一孔到第二孔的音程最小,故“乙”字的演奏容易偏低。高把位对口风的控制更加敏感,配合“交叉指法”的使用,小工调高把位音区的大三度音程结合,要比低把位的大三度自然。杨荫浏最早对均孔笛的音律进行过测音研究,其测音数据见表1。

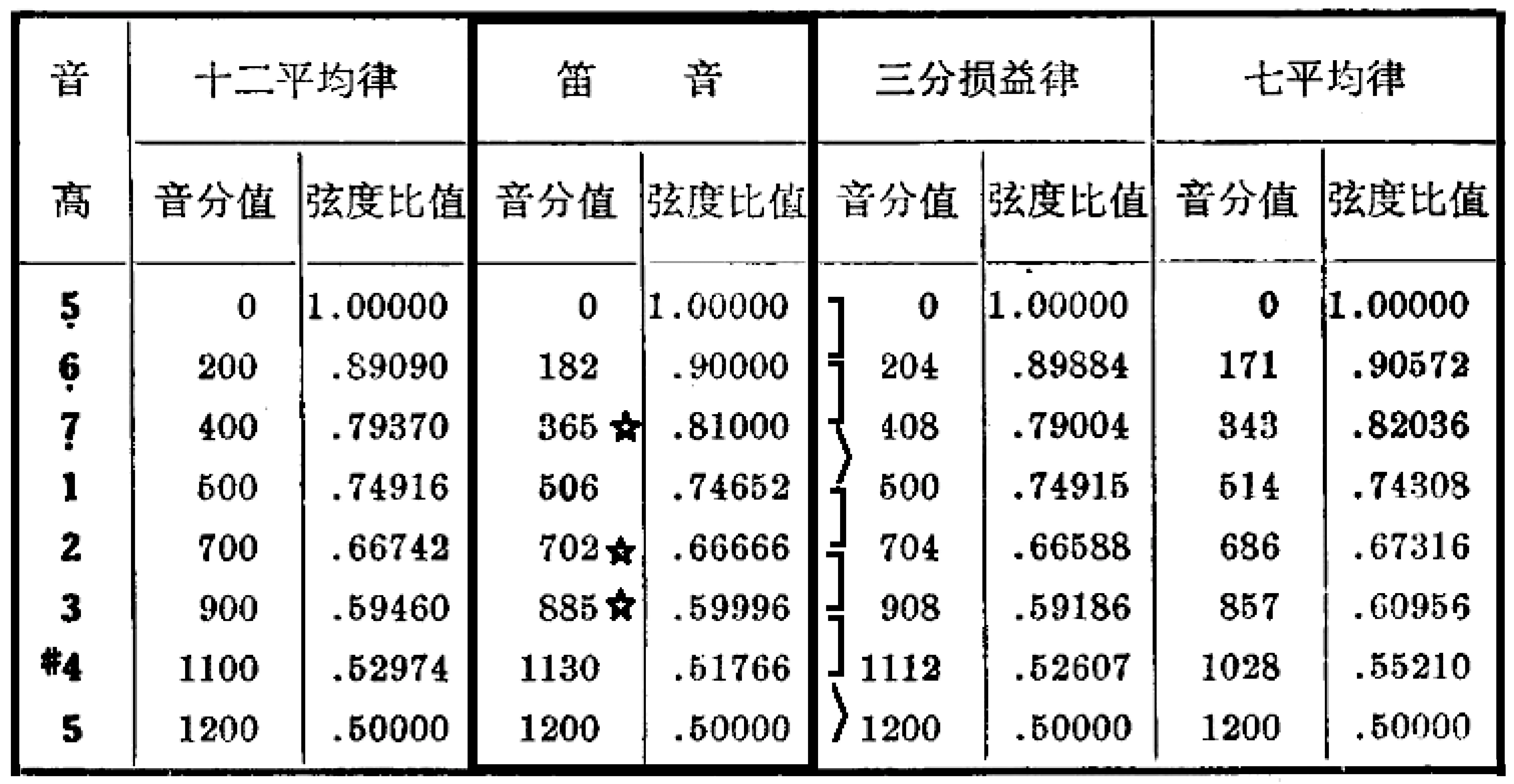

表1 杨荫浏对均孔笛的测音数据㉑㉑ 杨荫浏《杨荫浏音乐论文选集》,上海文艺出版社1986年版,第135页。

表1测音显示:“合、四、乙(自上而下第一个星号)”大三度虽偏小,但365音分约恰为两个小全音(182音分)之和,正是笛上第一、二孔音程的特点;其五度也接近自然律(第二个星号);其大六度,几乎完全符合纯律;第六孔发音已经超过大七度,相当于微升的“高凡”。这说明,均孔笛除了六个指孔之外,A与C值的变化,在构造上误差是较大的。表1与笔者测试的笛相比,A值接近潮阳笛,但B值偏大,导致笛身六孔向吹口端移动,故六个孔音都稍微偏高。当然,偏高的音完全可以通过气息微调或用叉孔按法来降低。从学理上来讲,365音分约等于两个小全音之和(182+182=364音分),属于紧缩的大三度,四度506音分可以认为是由该测试笛B值偏大造成的,抑或是调整不到位使然。若以498音分为标准,498-364=134音分,“乙、上”二音的差值可理解为偏大的小二度。

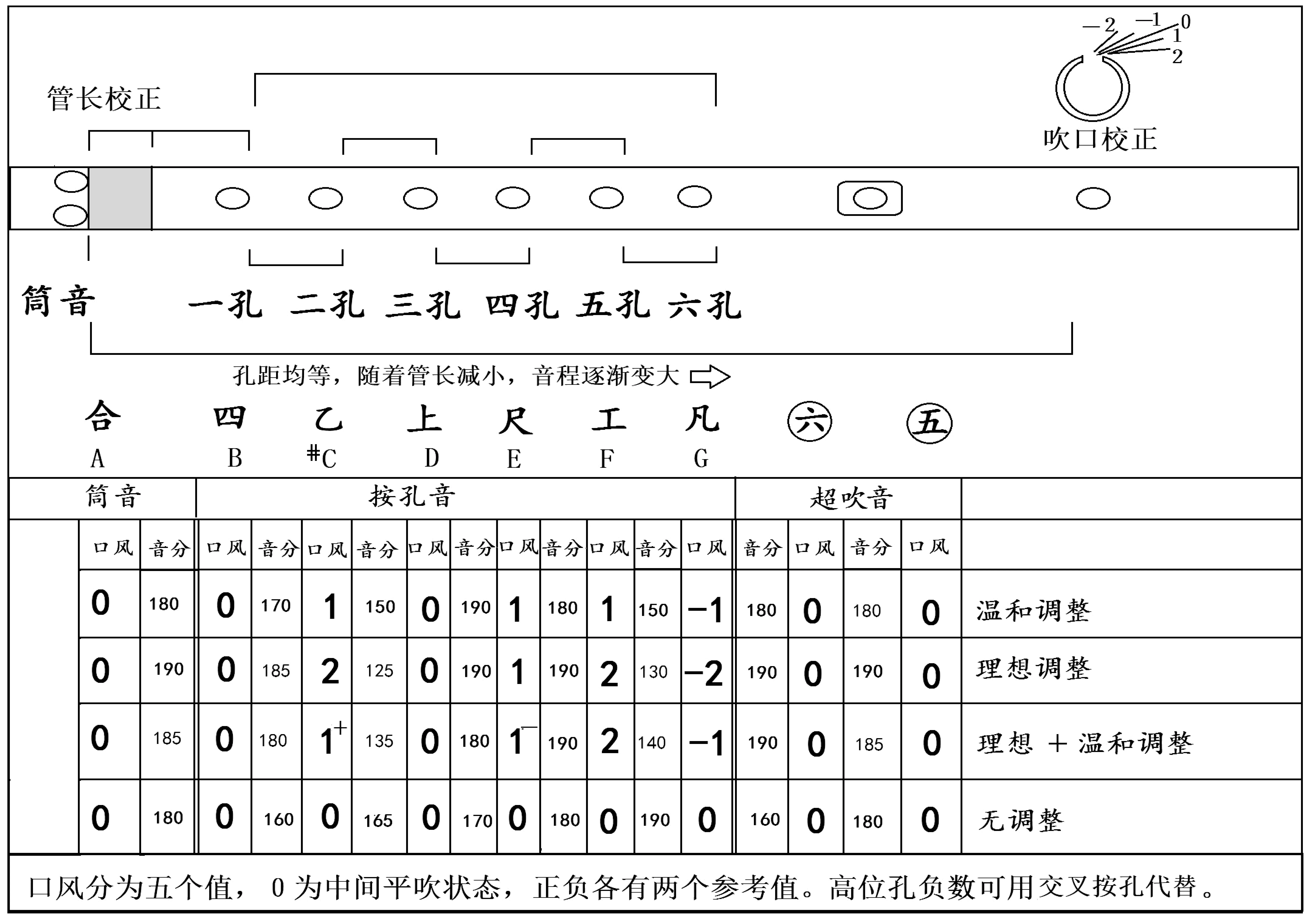

基于上文测试数据的改变因素,在演奏技术范围内,以“小工调”为例,笔者对其音阶的音程进行调整测试,得出其调整范围如下(见表2)。

在表2中,“小工调”的调整范围分为几种情况。经过实验表明,在速度较慢时,可实现“理想调整”的模式。另外,高把位第六孔发音也可采用“交叉指法”代替口风俯角负数来实现,甚至可将“工、凡”之间调整为100音分左右。故在该模式下,其音准大小二度是非常明确的。

乐曲速度稍快时,可能更多使用“温和调整”或“理想调整”的折中形式。当然,也可仅仅使用“温和调整”,甚至不排除少数艺人(没有十二律转调理论基础)吹奏某些音时(主要是二变音),直接使用接近“无调整”的形式,即形成王光祈所言“呼牛呼马,各随其意”之音高。“中立音”正是这种“补正”不到位的副产品之一,而并非均孔笛演奏之必然规律。相反,对于技艺及理论水平较高的笛师而言,则容易实现“理想调整”的状态,从而实现调高、音阶及调式的明确变化。换言之,“中立音”多是由于艺人理论或者演奏技术水平较低而形成的一种被动实践。㉒㉒ 清代“花部”诸戏艺人多出身农民,理论水平往往低于雅部昆曲艺人,因此容易形成偏离十二律的实践。

表2 曲笛“小工调”音程调整范围参考表

均孔笛孔与孔之间的音程,是一种动态变化的关系,需要笛师根据调式音阶所需,用气息调整或使用特殊按孔指法,临时决定演奏为二律或一律。若司笛者只有技巧而欠缺音律理论,即便技术上可以调整到位的音,也有可能未被调整。并且,受均孔管乐器结构的限制,这种调整范围又是有限的,尤其在乐曲速度较快时。可见,均孔笛构造、演奏条件的限制,是形成某些地方音乐二变音“偏高”“偏低”的主要原因。

例如,清代盛极一时的“花部”秦腔,依然保留着均孔笛定调的传统。“秦腔传统乐队定调,均以笛子来定,此时的笛子似乎成了今天乐队的校音器。”㉓㉓ 参见许德宝《秦腔音乐》,太白文艺出版社2010年版,第23页。㉔ 参见李力《秦腔曲牌汇编》,西安市文联创作联络部编印(内部资料)1980年版,第158——187页。㉕ 参见缪天瑞《律学》,人民音乐出版社1996年版,第189页。㉖ 黄翔鹏将这种律位变化称为“同位异律”,详见黄翔鹏《传统是一条河流》,人民音乐出版社1990年版,第96页。笔者认为“异律”不能涵盖所有律高变化之外延,因为律位高度的变化可能属于某种“律制”变化,但也可以带有随意性,不一定构成某种新律,而均孔笛恰恰属于后者,故本文采用“同音异高”这一概念。秦腔以曲笛定调之传统,明显受到“雅部”昆曲以曲笛伴奏、演奏曲牌的影响。《秦腔曲牌汇编》一书中的“第四部分‘昆曲类’”共收录40首曲牌,其中,小工调21首,正宫调8首,乙字调7首,凡字调4首。㉔㉓ 参见许德宝《秦腔音乐》,太白文艺出版社2010年版,第23页。㉔ 参见李力《秦腔曲牌汇编》,西安市文联创作联络部编印(内部资料)1980年版,第158——187页。㉕ 参见缪天瑞《律学》,人民音乐出版社1996年版,第189页。㉖ 黄翔鹏将这种律位变化称为“同位异律”,详见黄翔鹏《传统是一条河流》,人民音乐出版社1990年版,第96页。笔者认为“异律”不能涵盖所有律高变化之外延,因为律位高度的变化可能属于某种“律制”变化,但也可以带有随意性,不一定构成某种新律,而均孔笛恰恰属于后者,故本文采用“同音异高”这一概念。可见,小工调使用率最高,由此可以想见,民间音乐之“si”偏低,“fa”偏高之习惯并非偶然。

(二)均孔笛适合演奏的乐律分析

文艺复兴时期,欧洲音乐主要使用纯律,巴洛克以后逐渐流行“中庸全音律”,并最终走向十二平均律。纯律的优点是,在多声部音乐中,大三度的结合比较纯正;缺点是全音被分成大全音与小全音两种形式,不利于转调。“中庸全音律”将大二度作了折中处理,同时对五度进行一定的压缩,将“22音分”的音差平均分布在各个三度(有若干种分法),以便建立更多纯正的大三度,实现更多的转调。

如“四分之一音差中庸律”,其方法是:将大三度的音差(408——386=22)分成四份,平均在四个五度中,即每个五度减去一个四分之一音差(5.5音分左右),C——G——D——A——E连续相生可得到纯正的大三度;并将纯律中的大全音(204音分)与小全音(182音分)进行平均,得到193音分左右的全音,而半音则为117音分。“中庸律”根据生律法的不同,还有几种变体,其中,“三分之一音差”比较贴近我国民间音乐的音律实践。“三分之一中庸全音律”的生律法(方法同上),其大三度为379音分,全音大约在190音分,半音在126音分。㉕㉓ 参见许德宝《秦腔音乐》,太白文艺出版社2010年版,第23页。㉔ 参见李力《秦腔曲牌汇编》,西安市文联创作联络部编印(内部资料)1980年版,第158——187页。㉕ 参见缪天瑞《律学》,人民音乐出版社1996年版,第189页。㉖ 黄翔鹏将这种律位变化称为“同位异律”,详见黄翔鹏《传统是一条河流》,人民音乐出版社1990年版,第96页。笔者认为“异律”不能涵盖所有律高变化之外延,因为律位高度的变化可能属于某种“律制”变化,但也可以带有随意性,不一定构成某种新律,而均孔笛恰恰属于后者,故本文采用“同音异高”这一概念。

可以发现,均孔笛全音偏小,半音偏大的特点,与“中庸全音律”极为相似,尤其是“三分之一中庸全音律”,均孔笛演奏更容易实现。这种律制(全音偏小、半音偏大)的音程特点,非常符合我国民乐的审美习惯,且可以在一定程度上演奏多声部音乐。注意小二度126音分,仍然属于律高正常范围内的变化,不应将其归于中立音。实际上,“中庸全音律”只能增加部分转调,并在一定程度模拟纯律。在这种“非十二平均律”模式下,若要在每一个调构成一致的音阶,必定存在属于同一个音但高度各不相同的形式,本文将其称之为“同音异高”㉖㉓ 参见许德宝《秦腔音乐》,太白文艺出版社2010年版,第23页。㉔ 参见李力《秦腔曲牌汇编》,西安市文联创作联络部编印(内部资料)1980年版,第158——187页。㉕ 参见缪天瑞《律学》,人民音乐出版社1996年版,第189页。㉖ 黄翔鹏将这种律位变化称为“同位异律”,详见黄翔鹏《传统是一条河流》,人民音乐出版社1990年版,第96页。笔者认为“异律”不能涵盖所有律高变化之外延,因为律位高度的变化可能属于某种“律制”变化,但也可以带有随意性,不一定构成某种新律,而均孔笛恰恰属于后者,故本文采用“同音异高”这一概念。现象。在定性上,“同音”决定了这些不同高度的音属于同一个音(同律位)的变化;“异高”,只是在同一个音的范围内变化(量变),而不能变为另外一个音级或中立音,故其调式音阶意义不变。如♯G与bA两个音属于十二律的同一律,但在不同的调则高度略微不同。在笛上,一个宫调转到另一个宫调,调式内的音程往往受乐器构造发声的限制而不能准确移位,这不仅是调式主音高度的不同,而是全方位的。

欧洲“同音异高”之实践,在巴洛克时期就已存在。如法国音乐理论家梅桑纳设计的“26键分裂式键盘”㉗㉗ 同注㉕,第182页。㉘ 参见谌亚选《木管乐器研究》,万叶书店1952年版,第23页。㉙ 〔美〕杰里米·尤德金著,余志刚译《欧洲中世纪音乐》,中央音乐学院出版社2010年版,第511页。㉚ 李宏锋《管色十二律位系统的旋宫实践与音律结构————系列研究之一:“阴阳旋宫”的音律结构与律制模型》,《音乐文化研究》2019年第2期,第54页。(见图8)。

图8 梅桑纳26键分裂式键盘

图8中的“大三度”为笔者标记。梅氏的设计,为了在不同的调构建相似的纯律大三度,弥补纯律生律的不足(不利于转调),故而在使用同一律位时,也有不同高度的变化形式。“26键”的本质仍属于十二律。在均孔笛上同样存在这种类似现象,即在翻七个调时,某个孔位即使属于同一律位,为了在新的孔位形成相对和谐的宫调或同音列调式,同一律位也可能发生类似的浮动变化。文艺复兴时期,欧洲曾经使用的笛类乐器也为类均孔形式,如图9长笛之前身。㉘㉗ 同注㉕,第182页。㉘ 参见谌亚选《木管乐器研究》,万叶书店1952年版,第23页。㉙ 〔美〕杰里米·尤德金著,余志刚译《欧洲中世纪音乐》,中央音乐学院出版社2010年版,第511页。㉚ 李宏锋《管色十二律位系统的旋宫实践与音律结构————系列研究之一:“阴阳旋宫”的音律结构与律制模型》,《音乐文化研究》2019年第2期,第54页。

显而易见,图9中欧洲“长笛的前身”,非常接近“均孔”形制。另欧洲存世的14世纪的“多德雷赫特竖笛”(海牙市博物馆藏)㉙㉗ 同注㉕,第182页。㉘ 参见谌亚选《木管乐器研究》,万叶书店1952年版,第23页。㉙ 〔美〕杰里米·尤德金著,余志刚译《欧洲中世纪音乐》,中央音乐学院出版社2010年版,第511页。㉚ 李宏锋《管色十二律位系统的旋宫实践与音律结构————系列研究之一:“阴阳旋宫”的音律结构与律制模型》,《音乐文化研究》2019年第2期,第54页。,同为均孔形制。可见,欧洲文艺复兴时期使用的纯律,以及后来的“中庸全音律”,同样有着管乐器的实践基础。而均孔笛类乐器的实践,更适合或更能接近这种“中庸全音律”的形式。

图9 欧洲长笛前身与波姆式长笛对比图

历史上,南宋蔡元定“十八律”理论与上述欧洲“26键分列式键盘”理念如出一辙。如李宏锋认为,我国传统管色乐器实践乃是“以‘十二律’为统率,以‘阴阳旋宫十八律’为特质的律调理论规范”㉚㉗ 同注㉕,第182页。㉘ 参见谌亚选《木管乐器研究》,万叶书店1952年版,第23页。㉙ 〔美〕杰里米·尤德金著,余志刚译《欧洲中世纪音乐》,中央音乐学院出版社2010年版,第511页。㉚ 李宏锋《管色十二律位系统的旋宫实践与音律结构————系列研究之一:“阴阳旋宫”的音律结构与律制模型》,《音乐文化研究》2019年第2期,第54页。。这正强调了均孔管类乐器实践的“十二律”之性质。

实验结果表明,均孔管类乐器相邻孔音程往往属于“偏小”的大二度,旋宫转调产生的音阶排列,与“三分损益”生律差别较大,而与纯律之改良“中庸全音律”更为接近。并且,转调产生的“同音异高”变化,不可能像键盘乐器一样固定不变,㉛㉛ 键盘乐器各键之间音高变化属于“非线性”变化的“固定点”。而均孔笛上转调产生的音高变化,主要受气流、风门角度,以及交叉指法影响,音高表现为一定区间内“线性”的浮动变化。“线性”表现为“无限个连续的点”,而每一个点都代表了“律高”的变化可能。㉜ 吴南薰《律学会通》,科学出版社1964年版,第323页。㉝ 同注㉕。㉞ 陈欣《几种常见民族乐器演奏音高测定及相关律学等问题研究》,南京艺术学院2009年博士学位论文,第1页。因此律位变化不局限于“十八律”。对于笛律接近纯律的特点,吴南薰受李之藻启发,在其《律学会通》中认为,均孔笛孔位可能是按照纯律思维形成的:“想匀孔笛之定孔者,必是取则于琴徽,利用分音原则。”㉜㉛ 键盘乐器各键之间音高变化属于“非线性”变化的“固定点”。而均孔笛上转调产生的音高变化,主要受气流、风门角度,以及交叉指法影响,音高表现为一定区间内“线性”的浮动变化。“线性”表现为“无限个连续的点”,而每一个点都代表了“律高”的变化可能。㉜ 吴南薰《律学会通》,科学出版社1964年版,第323页。㉝ 同注㉕。㉞ 陈欣《几种常见民族乐器演奏音高测定及相关律学等问题研究》,南京艺术学院2009年博士学位论文,第1页。古琴琴弦五分之一处的徽位泛音,恰为纯律大三度,可能影响了管色孔位的变化。

三、对均孔笛音律的辩证认识

(一)中西方音乐中“律”的意义与标准之区别

音律分析,首先要对“律”的概念进行界定。缪天瑞在其《律学》中对“律”的定义为:“‘律’是构成律制的基本单位,当各律在高度上作精密的规定,形成一种体系时,就成为‘律制’。”㉝㉛ 键盘乐器各键之间音高变化属于“非线性”变化的“固定点”。而均孔笛上转调产生的音高变化,主要受气流、风门角度,以及交叉指法影响,音高表现为一定区间内“线性”的浮动变化。“线性”表现为“无限个连续的点”,而每一个点都代表了“律高”的变化可能。㉜ 吴南薰《律学会通》,科学出版社1964年版,第323页。㉝ 同注㉕。㉞ 陈欣《几种常见民族乐器演奏音高测定及相关律学等问题研究》,南京艺术学院2009年博士学位论文,第1页。其言表明,“律”具有量的规定性与质的规定性:音高若没有达到某种规定的量(音分)值,就不具备某种律的质。

该定义相对狭义,较适合西方多声部音乐,且没有对律的“精密”程度做进一步说明。例如,对于十二平均律与五度相生律来说,五度700音分与702音分就是质的区别,全音200音分与204音分同样也是质的区别。这种“精密”程度达到几音分之内,即可区别为两种律。可见,“律”之“精密”程度,恐怕只有调律师在钢琴上才能实现这种区别,“律”本身被固定为一系列精密的点的单一值,具有离散数学的特征。

在中国传统的单音音乐中,“律”不宜采用西洋十二平均律的精密标准,因为,单音音乐主要基于横向旋律的变化,对纵向和声并无较高协和度精密之要求。如一个三度中间的二度经过音,可能被演奏得或大或小(无定值),但都在听觉接受的范围内。此时“律”的范围扩大,不再是“点”和“线”的性质,而是一条“宽带”;或者说,“律”的变化是一种“阈”范围内线性浮动的值,某个音只要达到一定范围的数值,即可认定为某律。“阈”可以理解为在某个律“质”内的“量变”范围。即便是同音列调式,各调之间共用的同一个音级也可能发生“阈”内的轻微浮动,其律位属性并无改变。故而单声部中使用的律与多声部中使用的律的标准是不同的,这种区别,犹如“公路上行驶的汽车”与“轨道上行驶的火车”:前者可以在“快车道”与“慢车道”之间自由变线,“律”表现为有一定宽度的、可以变化的“宽带”,因此在车道之间变线并不算脱离公路(律);而火车只能沿着轨道“线”行驶,钢琴即是这种律制的典型形式。

除了键盘乐器之外,其他非品类弦乐器、人声等,在实践中均无法与理想音高保持绝对一致。如陈欣将音高定义为“持续稳定性音音高”和“装饰性音音高”两种形式,其测试结果显示:前者“绝大多数也在平均10音分以上的范围内不断变化”;而后者“装饰性的音高变化,其范围一般更达到数十甚至上百音分,像颤音的变化范围,平均可达73.57音分”㉞㉛ 键盘乐器各键之间音高变化属于“非线性”变化的“固定点”。而均孔笛上转调产生的音高变化,主要受气流、风门角度,以及交叉指法影响,音高表现为一定区间内“线性”的浮动变化。“线性”表现为“无限个连续的点”,而每一个点都代表了“律高”的变化可能。㉜ 吴南薰《律学会通》,科学出版社1964年版,第323页。㉝ 同注㉕。㉞ 陈欣《几种常见民族乐器演奏音高测定及相关律学等问题研究》,南京艺术学院2009年博士学位论文,第1页。。本文认为,将前者作为律制来研究才能体现律制的本质,而后者往往具有不确定性,因此并不具备“律”的规定性,若将后者作为测音研究对象来解读“律”,民间音乐的律制规律,恐将陷入皮相之争。

上述两种测音表明,即便是精密如十二平均律,在实践中也是多变的。但这些律高的“变化”并不构成新的律制,其本质依旧属于正常律制的“变通”或装饰产生的误差,多用于无和声结合要求的“和弦外音”。由此可知,基于“点”“线”式十二平均律之多声部实践尚且如此变通,在精密程度相对较低且没有多声纵向结合协度要求的单声部音律中,“变通”之实践更加灵活,为调式的性格与旋律的横向自由运动,提供了更多可能。作为传统音乐长期使用的定调度曲之均孔曲笛,其音律正是这种单声部音律的典型体现,故不必将其固定为单一的精确值。在演奏不同宫调时,各音律存在一定的浮动范围恰恰是合理的,其原理如同文艺复兴时期的“分裂键盘”和各类“中庸全音律”。其他如“复合律制”“模糊律制”“多律并用”等概念和观点,限于篇幅此处不再赘述。

(二)均孔笛“笛色工尺七调”音律的定性

传统音乐“笛色工尺七调”之实践,并无多声部的结合,故纵向上各种音程结合的纯正问题或五度结合形成“狼音”之影响,在横向上并不明显。旋律的装饰如颤音、滑音等形式,都可能形成音的高低变化:可能是几种律之间的自由运用,如大二度在182、204音分之间变化;也可能表现为线性浮动变化,如大二度在182、183、184……204之间自由浮动变通。清儒徐养源在其《管色考》云:“笛色七调乃近世俗乐之所用,也以字配声,声有定字,而孔无定声。”㊲㉟ 原文注:捷克小提琴家。㊱ 韩宝强《论陕西民间音乐的律制》,《音乐学习与研究》1985年第2期,第7页。㊲ [清]徐养源《管色考》,载光绪崇文书局辑《正觉楼丛书》,第22页。“字”指的是工尺谱字,“声”乃指“宫商角徵羽”五音。“声有定字,孔无定声”,正是对笛律的真切描述。笛上的某个宫调,五声和工尺谱字虽然都能一一对应,然而谱字对应的孔位发音,却需要演奏者来控制,使其产生律位的高低变化,故曰“孔无定声”,这正是均孔笛类乐器乐律的独特之处。

本文以为,“曲笛”作为明清以来代表传统音乐最高艺术高度之“雅部”昆曲的伴奏乐器,“孔无定声”反映的是十二律位之律位变化,乃是“笛色工尺七调”实践的主流。而作为“花部”诸戏以笛定调之实践,“孔无定声”恐怕受司笛者文化理论水平的限制而模糊律高的属性变化,尤其是“乙、凡”二字,原本“偏低”“偏高”的实践,可能会进一步衍生出中立音。换言之,秦腔等“花部”诸戏所用调式表现出“乙、凡”二音偏离律位的浮动变化,只是中国传统音乐十二律实践的分支,而非主流,因此,不宜将其作为判断中国传统宫调实践的主要依据。

对于均孔笛而言,它一方面作为翻七调之需,其音程与音准处在一种待调节状态,故孔距被安排成看似均等的形式;另一方面作为单独宫调之要求,音程需要确切“一律”与“二律”之安排,孔距应有疏密之不均。二者之矛盾,唯有借助演奏技术来解决,但演奏技术受到各种客观,以及主观因素的制约,使某些音的“补正”并不一定能完全做到位。此为“因”,作为“果”,以“小工调”为代表的“笛色工尺七调”之“↑4”“↓7”,即成为矛盾妥协的产物。

黄翔鹏曾明确指出,民间音乐“二变音”偏高、偏低,源于均孔笛类乐器的演奏实践。“宋元以后,改用‘曲笛’等匀孔管乐器,改用‘筝’等无固定半音指位的弦乐器代替应律乐器,实为凭借演奏者控制音高变化的能力,为该乐器中难于准确发音的某些律高,奏出了‘代用品’。”黄先生借用赵宋光“代用品”这一概念,指出这些偏高或偏低的音,某些情况下与平均律替代自然律的属性是一样的,原本属于一定律位。他接着又说:“明白了这段历史的变化过程,就可以知道【出鼓子】在演奏实践中的实际音高,虽有一两处音高游移,迹近中立音音程之处,而它们必定原属于一定律位,而在一定音阶中并非中立到无音级本质属性的了。”黄先生表达的观点很明显,既然是原律位之“代用品”,故仍属于原律位之意义,如同王光祈所言“补正”到位的形式。“对于中国音乐说来,取孟子之语反其意而用之。这却是一种‘非不为也,是不能也’的不得已的结果。绝非中国音乐天生喜欢要用那‘中立音’作为二变音的。这样,就与‘扎尔扎尔中指’有意识地离开十二律位去寻找‘中立音’,刚好成为乐器表面形式相似,却为绝然相反的两种对立的走向了。”㊳㊳ 黄翔鹏《二人台音乐中埋藏着的珍宝》,《中国音乐学》1997年第3期,第12、15页。

黄先生认为,这些“难于准确发音的某些律高”,有时“一两处音高游移,迹近中立音音程之处”,不过是演奏技巧与乐器构造限制下的“不得已的结果”,即王光祈所言笛上“补正”不到位的副产品。虽然这些副产品与阿拉伯音乐“有意识地离开十二律”在“乐器表面形式相似”,但二者只是表象相似,二者之本意却是“绝然相反”的,因为“绝非中国音乐天生喜欢要用那中立音作为二变音的”。

黄先生的观点,实际上已经对我国民间音乐“二变音”偏高或偏低的定性问题,做了辩证的解读,表明了均孔笛演奏的两种实践。其一,演奏为原本属于一定律位的“代用品”,即轻微的“偏高”或“偏低”,应归于主动“补正”到位的情形。该形式可定性为律位变化,本质上仍属于十二律实践,乃是“笛色工尺七调”的主流实践。其二,二变音“补正”不到位的实践,即接近“中立音”。尽管其属于如他所言“绝非中国音乐天生喜欢要用”的形式,但确实存在于民间音乐中,属于十二律实践之分支。

结 语

上文通过对均孔形制之曲笛各个孔位“平吹”“气息角度调整”“交叉指法”三种发音方式的测音实验,以及其相邻孔之间“音程变化范围”数据的定性、定量分析表明:从低音区到高音区,相邻孔音程调整范围有逐渐增大的趋势,接近吹口端的高音采用交叉指法效果更明显,使相邻孔更容易调整为理想半音,靠近筒音的相邻孔形成的半音往往大于十二平均律。同时,受形制限制,其音高调整范围是有限的。“笛色工尺七调”相较于十二平均律而言,其全音往往“偏小”,而半音则“偏大”,其旋宫转调产生的律位变化仍属于传统十二律之范畴;其音律特点更适合或比较接近纯律改良之“中庸全音律”。由于各孔位音程调整变化范围不同,“笛色工尺七调”之间的音律也不尽相同,即使用不同的调门,可能会形成不同的音律风格。如在某些调中,二变音“乙、凡”呈现出“微升”或“微降”,而某些调甚至可能出现“中立音”。因此,作为一种单声部的音律,均孔笛“律”的高度并非一个点、一个数值,而表现为一定范围内线性浮动变化的“同音异高”现象,即在某个区间浮动变化的音,皆属于同一“律位”之不同形式。“中立音”虽然有其律学与美学上的合理解释,但却不是均孔笛类乐器音律的必然规律,因此,将“二变音”演奏为常规之十二律位,乃是“笛色工尺七调”音律传统的主流实践形式。均孔曲笛及其“笛色工尺七调”的上述特性,对我国各地民间音乐的宫调及音律实践,产生深远的影响。