承载西方人远东遐想的安吉莉卡公主

——论西方歌剧舞台最早的中国女性角色

2021-05-27林海鹏

文◎林海鹏

一、安吉莉卡的中国身份

在吕利(Jean-Baptiste Lully,1632——1687)创作于1682年的著名抒情悲剧《罗兰》(Roland)中,有一位来自东方“卡泰”王国(Cathay)的公主,名为安吉莉卡(Angelica),她从东方而来,被包括罗兰在内的众多西方骑士所追逐,但最终与一位撒拉逊圣战士相爱,并逃回东方。同样的故事与角色,还出现在维瓦尔第(Antonio Vivaldi,1678——1741)的《疯狂的奥兰多》(Orlando Furioso, 1714),亨德尔(George Handel, 1685——1759)的《奥兰多》(Orlando, 1733),以及海顿(Joseph Haydn,1732——1809)的《圣骑士奥兰多》(Orlando Paladino,1782)等正歌剧中。①骑士罗兰的故事,最早源自中世纪史诗《罗兰之歌》(La Chanson de Roland),主人公罗兰(Roland)在意大利被称为“奥兰多”(Orlando),本文根据不同的文学、歌剧作品,会采用相应的不同称呼。实际上,哪怕以最粗略的方式将巴洛克时期的所有重要歌剧作品浏览一遍,我们都会发现,安吉莉卡的登场次数相当频繁,她可以说是那个年代歌剧艺术最热门的主题人物之一。在这些歌剧的角色信息介绍中,一般都会清楚地说明,这是一位来自遥远中国的公主。而上述三部歌剧在《新格罗夫歌剧辞典》的相应词条中,都明确表明安吉莉卡的身份是————中国女王(Queen of Cathay)。②Anthony Hicks, Caryl Clark and Lois Rosow.“Orlando” “Orlando Paladino” “Roland” in The New Grove Dictionary of Opera. London: Macmillan Ltd., 1992. 笔者之所以没有称安吉莉卡为“女王”,而称之为“公主”,主要是因为在主流的罗兰文学名著,以及许多具体记载中,安吉莉卡都被称为“公主”。

必须承认,国内歌剧研究一直以来都忽视了安吉莉卡这一中国角色的存在。如上海音乐出版社出版的《西方歌剧辞典》对亨德尔的“奥兰多”与吕利的“罗兰”两个剧目词条的释义,都没有提及安吉莉卡的中国身份这一关键信息。但在国内的比较文学与东方学领域,由于原著《疯狂的奥兰多》(Orlando Furioso,1532)是一部声名显赫的意大利文艺复兴文学巨著,安吉莉卡的中国身份基本是学科通识。

是什么原因导致这么多年以来,身处安吉莉卡“母国”的歌剧爱好者与研究者们,一直没有意识到欧洲歌剧舞台上曾出现过这样一位频繁亮相的中国角色呢?原因有二。首先是因为巴洛克歌剧在国内尚未得到广泛的普及,学术研究领域尽管已有不少成果,但相对早期歌剧巨大的作品体量来说,研究还只是刚刚开始。另一个不可忽视的关键原因在于,所有相关歌剧作品对安吉莉卡的介绍,都没有采用“Chinese”或“China”这一现代通用的“中国”称谓,而是采用了一个较为古老而陌生的称呼————“Cathay”。这便有可能使国内歌剧研究者将“Cathay”误读为某个不知名的国度,而忽视了安吉莉卡的中国身份。从词源上看,“Cathay”这一名词,从11世纪起便一直是中亚、西亚及欧洲对中国(至少对北方中国)的称谓,最早是中亚穆斯林对契丹人(Khitans)的称谓,“Khita”指代当时的辽。在《马可波罗游记》中,马可波罗(1254——1324)依然将中国北方(包括女真部族、金朝、元朝等)称为“Cathay”。到17世纪末,尽管欧洲部分国家已逐渐转用类似“Cina”“China”发音的词语来指代中国,但“Cathay”作为中国的惯用称呼还存在了很长时间。比如,英国著名诗人弥尔顿(John Milton,1608——1674)在他的《失乐园》(Paradise Lost,1667),第十、十一卷中,依旧使用“Cathay”来称呼中国。同时,今天的许多土耳其语系和斯拉夫语系的语言,依然沿用发音类似“Kitay”(俄语)的词来称呼中国。

二、安吉莉卡其人其事

在17、18世纪的歌剧中,安吉莉卡频繁出现在“罗兰歌剧”③即根据罗兰传奇写作的歌剧作品,罗兰传奇是诸多中世纪骑士传奇的文学本源,早期歌剧中的大量人物和故事,如《里纳尔多》《奥兰多》《罗兰》《阿尔契娜》《阿里奥丹特》等,皆源自罗兰传奇。中。罗兰传奇的最初源头,是11世纪的伟大中世纪史诗《罗兰之歌》(La Chanson de Roland),但是,《罗兰之歌》中不仅没有安吉莉卡这一角色,也没有任何关于远东的描述,仅在第三十诗节提到过罗兰立志要助查理曼征服东方,④参见〔法〕佚名著,马振聘译《罗兰之歌》,译林出版社2018年版,第22页。全书仅此一处。尽管中世纪的欧洲人或许知道遥远的东方有一个盛产丝绸的神秘国度叫作“赛里斯”,但在《马可波罗游记》问世之前,有关那个国度的信息少到不足以勾起任何艺术想象。

直到15世纪末大航海时代初启之时,也是《马可波罗游记》激起欧洲人远东遐想的两百年后,意大利诗人博亚尔多(Matteo Maria Boiardo,1440——1494),根据《罗兰之歌》撰写了一部骑士传奇《热恋的奥兰多》(Orlando Innamorato,1483——1495),首 度增加了卡泰公主安吉莉卡这一角色。这毫无疑问是东西方文化碰撞的一次大胆尝试。正是这部聚焦卡泰公主安吉莉卡、基督教骑士罗兰与撒拉逊圣战士梅多罗三角恋情的骑士传奇,成为后来意大利著名诗人阿里奥斯托(Ludovico Ariosto,1474——1533)《疯狂的奥兰多》的重要前身。阿里奥斯托的这部长篇骑士史诗,是后来几乎所有“罗兰歌剧”最主要的题材来源。

安吉莉卡出现在《疯狂的奥兰多》第一章“逃走的安吉莉卡”中,是一位来自远东的公主,她使包括罗兰、里纳尔多、萨克利潘特在内的诸多骑士心醉神迷。这位公主拒绝了罗兰及众多的求爱者,爱上了来自北非的穆斯林圣战士梅多罗,并最终与他回到地处遥远东方的“卡泰”王国。意大利著名当代作家伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino),在1970年出版过一本更为通俗有趣的《疯狂的奥兰多》解读本,开篇便介绍了安吉莉卡,并描述了她引起骑士们争风吃醋与相互厮杀的情况:

我们这些了解详情的人可以解释说,这里讲的是契丹公主安洁莉卡,她带着所有魔法来到法国国王查理曼的骑士中间,目的是让这些人爱上她,并心怀嫉妒,这样就能让他们放弃与非洲摩尔人和西班牙的战争……安洁莉卡身边围绕着一群被欲望模糊双眼的骑士,他们忘记了骑士的神圣职责,因为太过鲁莽而继续徒劳地打转。⑤〔意〕伊塔洛·卡尔维诺著,赵文伟译《疯狂的奥兰多》,译林出版社2010年版,第1页。

安吉莉卡孤身一人被奥兰多从地球最东端胁持至西方,查理曼大帝却将她作为奖品,用来激励骑士们英勇击杀异教徒。趁看守不备,安吉莉卡逃脱出来,开启了骑士们的追逐与厮杀之旅。她左右逢源,不断寻求逃脱的机会,每一位骑士们都想从另一位骑士手中解救安吉莉卡,都自信地认为自己是能收获美人芳心的胜利者。在这里,世界各地的勇士轮番登场,各种魔法、咒语、妖术与决斗,激起一代又一代艺术家们的浪漫幻想。

与史诗中绚烂多彩的丰富剧情不同,歌剧在处理安吉莉卡题材时,所选择的事件往往较为单一,大多将目光聚焦在安吉莉卡与梅多罗、奥兰多的三角恋情关系中。歌剧的这种剧情单一性,并不是因为安吉莉卡的其他事件没有足够的戏剧吸引力,实际上安吉莉卡的许多故事在其他艺术领域(尤其是绘画)也拥有十分可观的接受情况,如鲁杰罗从水妖手中解救安吉莉卡这一事件,充满奇幻想象与紧张的戏剧性。著名画家安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres,1780——1867)就曾以此创作了油画《鲁杰罗解救安吉莉卡》(Ruggiero Freeing Angelica,1819)。安吉莉卡主题在歌剧中的剧情选择之所以如此单一,主要是因为多角恋情的情感错位是早期歌剧最关注的情节范式,这样的情节能最大限度地为不同角色(声部)提供歌唱咏叹调的机会,也能让失落、惶恐、幸福和愤怒等各类不同情绪的分曲得以呈现。此外,安吉莉卡、奥兰多与梅多罗三者,来自不同的信仰与族群背景:奥兰多是虔诚的基督教圣骑士,梅多罗是伊斯兰教的撒拉逊战士,安吉莉卡则是来自遥远东方的公主。这三个人物之间的相互追逐、冲突与爱慕,不仅能有效地吸引观众眼球,同时也反映了在欧洲与中东、远东数个世纪的相互碰撞过程中,人们所具有的憧憬与敌视,交流与厮杀并存的复杂心态。这些故事尽管可能早已经是妇孺皆知,但当他们活灵活现地呈现在歌剧舞台上时,却依旧能满足人们的猎奇心理。也正因此,脚本诗人与作曲家们在两个世纪的时间里,不厌其烦地将安吉莉卡的故事搬上歌剧舞台。

三、中国公主安吉莉卡两个世纪的歌剧演绎历史

安吉莉卡可不仅仅出现在吕利的《罗兰》、亨德尔的《奥兰多》,以及海顿的《圣骑士奥兰多》中。骑士罗兰的故事作为最受关注的中世纪传奇,一直以来备受歌剧脚本作家的青睐,博亚尔多的《热恋的罗兰》与阿里奥斯托的《疯狂的罗兰》是这些脚本作者主要的灵感源泉,根据安吉莉卡与梅多罗爱情故事创作的歌剧至少超过50部。⑥Tim Carter. “Angelica e Medoro.” in The New Grove Dictionary of Opera. London: Macmillan Ltd., 1992.Vol.1, pp.135-136.可以说,中国公主安吉莉卡的身影一直活跃在巴洛克时期的歌剧舞台上。甚至早在歌剧艺术初生之时,“卡梅拉塔”作曲家佩 里(Jacopo Peri,1562——1633)与 加 里莱 伊(Vincenzo Galilei,1520——1591),就在1619年创作了一部名为《梅多罗与安吉莉卡的婚礼》(Lo sposalizio di Medoro e Angelica)的歌剧,因此毫无疑问,安吉莉卡是歌剧艺术中最早出现的中国角色。毕明辉在其博士论文《20世纪西方音乐中的“中国因素”》中,以珀赛尔《仙后》(The Fairy Queen,1692)第五幕中的中国场景为时间节点,提出西方音乐中的“中国因素”初现始于17世纪末。⑦参见毕明辉《20世纪西方音乐中的“中国因素”》,上海音乐学院出版社2007年版,第4页。据安吉莉卡首次登上歌剧舞台的时间判断,这个时间可前推至17世纪初。

除了吕利的《罗兰》之外,作曲家维瓦尔第、亨德尔、皮契尼(Niccolò Piccinni,1728——1800)及海顿,都曾创作过以安吉莉卡为题材的剧作:维瓦尔第,分别在1714与1727年,为同一罗兰故事脚本谱写过两部歌剧,皆名为《疯狂的奥兰多》(RV.819与RV.728),这两部作品上演于维瓦尔第担任剧院经理的威尼斯圣安杰洛剧院,皆大获成功;皮契尼的《罗兰》,是对吕利版《罗兰》的全新创作,首演于1779年;在所有“罗兰歌剧”中,最负盛名的应该是亨德尔1733年创作的《奥兰多》;海顿1782年创作的《圣骑士奥兰多》,尽管剧名稍有不同,但情节依旧与过去的“罗兰歌剧”类似————以安吉莉卡、罗兰与梅多罗的三角恋情为主题。

根据安吉莉卡、梅多罗与奥兰多三者为主题创作的歌剧作品还有许多,详细情况可参见《新格罗夫歌剧辞典》为史诗作者阿里奥斯托专设的词条“Ariosto,Ludovico”。此条目由著名早期歌剧权威蒂姆·卡特(Tim Carter)所撰,详细罗列了在400年的歌剧历史中,以《疯狂的奥兰多》中的各人物所创作的歌剧作品,其中,仅以奥兰多、安吉莉卡与梅多罗三者故事为主题的歌剧作品,便有47部之多,⑧Tim Carter. “Ariosto, Ludovico.” in The New Grove Dictionary of Opera. Vol.1, pp.191-192.远远超过其他根据罗兰主题创作的剧作。但另一个现象是,这些剧作大多集中出现在17、18世纪,19世纪尽管也有少量相关剧作,但零零星星,作曲家也没有太大知名度。这是因为,19世纪后,无论是法国还是意大利,严肃歌剧疲势尽显,对后启蒙时代的观众而言,这些被演绎了两个世纪的“罗兰歌剧”早已是味如嚼蜡,老掉牙的骑士传奇,迅速被现实历史、风俗喜剧与近代小说题材所淘汰,安吉莉卡这个在欧洲歌剧中出现时间最早、次数最多的中国角色,也随之淡出歌剧舞台。

上述这些歌剧尽管在剧情方面存在一些差异的地方,但大都局限在对次要角色、动作细节方面的改动。安吉莉卡这一角色的性格,一直以来都呈现出较为统一的形象:勇敢、机智,对梅多罗的爱情坚贞不渝,在面对奥兰多的追杀时,使用各种计谋、法术,甚至假意逢迎欺骗奥兰多,为自己与梅多罗的逃离制造机会。可以说,这是一位敢爱敢恨、颇具手段的女性角色,这可能是她一直备受歌剧剧作家青睐的原因之一。

在上述众多与安吉莉卡相关的罗兰歌剧中,亨德尔的《奥兰多》应当是最负盛名的一部(1733年正值亨德尔歌剧事业如日中天之时),也是近三十年来,亨德尔歌剧上演率较高的一部,该剧还频繁被录制成唱片。但正如音乐异域主义权威拉尔夫·洛克(Ralph P. Locke)所言,早期歌剧中的大量异域题材,在音乐上往往缺少明确的异域特性(Exoticism without Exotic Style)⑨Ralph P. Locke. “A Broader View of Musical Exoticism.” The Journal of Musicology. Vol. 24, No.4, 2007. 在这篇文章里,洛克所说的“exotic style”专指音乐层面上的异域风格,与题材、布景、服饰等无关。。毕明辉在谈到珀赛尔《仙后》的中国场景、库普兰的古钢琴曲《中国人》等作品时,也直言根据那个时代的文化条件,“中国因素”难以在音乐层面体现。⑩同注⑦,第4——6页。安吉莉卡和这个时代所有的歌剧异域角色一样,也并没有体现中国风情或东方趣味。

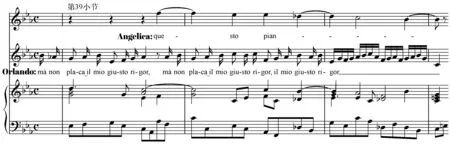

尽管如此,《奥兰多》作为亨德尔的主打剧目,其音乐质量依然让人印象深刻,不仅有许多情真意切的动人曲段,以及对那些魔法与疯狂场景的生动音乐描绘,更为珍贵的是,这部剧集中显示了亨德尔对正歌剧传统惯例束缚的大胆突破,以及对宣叙调、咏叹调、重唱等元素的灵活驾驭能力。现以该剧第三幕安吉莉卡与奥兰多的二重唱《在你再度行凶之前》为例展开分析:得知安吉莉卡与梅多罗相爱的奥兰多陷入了疯狂,安吉莉卡误以为梅多罗被奥兰多杀死,悲恸万分,恰在此刻奥兰多手持凶器进入安吉莉卡的房间,被疯狂蒙蔽双眼的奥兰多误以为眼前的人是女巫,欲将她杀死。让人意外的是,这首分曲并不像我们一般所认为的巴洛克歌剧重唱那样情感单一、缺乏戏剧冲突性,它同时展现了两种截然对峙、完全冲突的情绪————安吉莉卡的悲恸与奥兰多的狂暴。安吉莉卡沉浸在失去梅多罗的哀伤中(见谱例1),其旋律气息悠长、连贯,下行的叹气音型哀怨动人,充满情感力量。但奥兰多已嗜血疯狂,非要把眼前这个“巫女”杀死,认为自己是在“斩尽天下妖魔”(见谱例2),音乐迅速从安吉莉卡的柔软抒情音调,转变为奥兰多的怒不可遏,力度加强,节奏加速,语气强烈。

谱例1 《在你再度行凶之前》片段1

谱例2 《在你再度行凶之前》片段2

这首重唱曲被写成对唱,两个角色的旋律交替呈现,仅在最后有两个小节的声部叠置,这样的写法在19世纪之前的歌剧重唱中十分罕见。更让人意外的是,在声部叠置的两个小节里,却同样使用了18世纪少有的“异步节奏型重唱”(见谱例3),安吉莉卡哀怨的抒情旋律,与奥兰多愤怒的急促旋律同时并置,形成强烈的戏剧张力。

谱例3 《在你再度行凶之前》片段3

四、折射典型异域女性形象的中国公主

无论是文学原著还是歌剧脚本,除了“来自遥远东方”“卡泰公主”的背景与身份设定外,我们再也没法从安吉莉卡身上找到任何“中国痕迹”,她只是博亚尔多臆想出来的角色。但正如萨义德(Edward W.Said,1935——2003)在他著名的《东方学》中所言:“东方”作为欧洲最深奥、最常出现的他者(the other)形象,“有助于欧洲(或西方)将自己界定为与东方相对照的形象、观念、人性和经验。”⑪〔美〕爱德华·W.萨义德著,王宇根译《东方学》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第2页。而且,在西方的叙述传统中,“‘东方’这一观念(有着自身的历史思维、意象和词汇传统),使其能够与‘西方’相对峙而存在,并且为‘西方’而存在。”⑫同注⑪,第7页。安吉莉卡虽然是一个凭空创造出来的东方文化形象,但作为西方人反观自身的相对参照物,她的身上十分清晰地投射出西方人在形塑异域女性时的典型“历史思维、意象和词汇传统”。

(一)倾国绝色与色欲幻想

安吉莉卡身上最显眼的一个典型异域女性叙述面向是,如同埃及艳后克利奥帕特拉、西班牙女郎卡门、埃塞俄比亚公主阿依达、古犹太公主莎乐美、印度祭司之女拉克美、埃及妓女泰伊斯、腓尼基女祭司达丽拉、日本艺伎蝴蝶夫人、中国公主图兰朵等诸多歌剧异域女性,绝色的美貌是她不断被强调的人物特征,正是这令人无法抗拒的美貌,才致使她从中国一直被各地骑士追逐至西方。歌剧是传统男权社会的主流艺术,满足男性观众的异域性幻想,是这些角色被创造出来不可忽视的目的。与绘画艺术一样,异域情调(Exotic)与色欲(Erotic)向来相辅相生,不妨想想克莱奥帕特拉征服恺撒的绝世美貌、莎乐美的七层纱舞、安格尔画笔下的土耳其宫女、卡门热情奔放的歌声与舞蹈等。这正是为什么我们能看到歌剧中的异域女性,往往比一般女角色拥有更多、更华丽,甚至更让人浮想联翩的相貌形容。

除了绝色的美貌之外,色欲幻想最直接的叙述习惯是对女性贞洁形象的强调,在史诗《疯狂的奥兰多》中,安吉莉卡的贞洁被不断提及:人们认为安吉莉卡一路被奥兰多挟带至欧洲,必定早已被奥兰多占有。但史诗专门强调:“奥兰多如何保护她的性命,使她免受羞辱,脱离险境;她守住了自己的处子之花,仍如出生时那般玉洁冰清”⑬〔意〕卢多维科·阿里奥斯托著,赵文伟译《疯狂的奥兰多》,吉林出版集团股份有限公司2018年版,第10页。;“安吉莉卡让麦多罗拿去了她的童贞,此前从未有人近身,涉足那座美丽的花园,没有人有这份好运气”⑭同注⑬,第388页。。可以说,与歌剧历史中另外两位更知名远东女性一样,安吉莉卡与图兰朵、巧巧桑的童贞,似乎都被物化成某种胜利者的奖品,这样的巧合耐人寻味。占有童贞当然是满足男性占有欲最露骨、直白的表现,但是否也正是欧洲人自大航海时代以来,渴望东方,甚至试图占据东方这一深层欲望在文艺作品中的影射呢?

此外,更值得一提的是,与许多异域女角色一样,安吉莉卡的美貌不仅难以抗拒,同时也是危险的。有关异域女性与情欲、危险之间的关联问题,最著名的论点来自苏珊·麦克拉蕊(Susan McClary),她在《阴性终止————音乐学的女性主义批评》中谈及了卡门的异域性与她身上所折射的西方男权情欲表达:

十九世纪欧洲人习惯性将他们自我否认的情欲特质投射在种族他者身上。种族他者成了欧洲殖民者叙事中最喜爱的“阴性”地带;而他者依叙事情况被渴望、嫉妒、蔑视或恐惧……正如她(卡门)的情欲威力一样,她的民族异国色彩以及她的流行文化歌曲都被视为以身体作基础、诱人又暗藏危险,不仅女性化,还会使荷西等失足者变得女性化。⑮〔美〕苏珊·麦克拉蕊著,张馨涛译《阴性终止————音乐学的女性主义批评》,商周出版社2003年版,第125——127页。

对于这个问题,另一位音乐女性主义研究的重要学者琳达·奥斯登(Linda P.Austern)有过这样的总结:

正如凯瑟琳·克莱门特(Catherine Clément)和苏珊·麦克拉蕊(Susan Mc Clary)所言,许多伟大的歌剧女主角都拥有异域性魅力(sexual magnetism),这种独特的“他者性”(Otherness),及其唤起痴迷爱情的能力往往导致悲剧与死亡。⑯Linda Phyllis Austern. “Forreine Conceites and Wandring Devises: The Exotic, the Erotic, and the Feminine.”in The Exotic in Western Music. Edited by Jonathan Bellman,Boston: Northeastern University Press, p.26.

但麦克拉蕊仅把这个问题锁定在19世纪,显然忽视了这样的“他者”女性形象叙述,早在两百多年前的歌剧舞台上就已经开始了。按照史诗中的描述,安吉莉卡是不折不扣的“红颜祸水”,她从一登场便不断造成骑士们的相互厮杀,骑士罗兰受爱欲奴役的程度比唐·何塞(《卡门》男主角)有过之而无不及,为了她而置查理曼大帝的军事任务于不顾,骑士精神驱使他忠诚不渝地守护着安吉莉卡,但换来的却是安吉莉卡的逃避与背叛,罗兰因此而陷入愤怒与疯狂。当然,18世纪的歌剧在剧情处理方面向来要温和许多,特别是受限于严肃歌剧对大团圆结局情节范式的需要,往往都在剧终让奥兰多回复理智并原谅安吉莉卡。如吕利的《罗兰》、维瓦尔第的《疯狂的奥兰多》、亨德尔的《奥兰多》,以及海顿的《圣骑士奥兰多》,都是如此。

(二)异教魔法与傲慢女王

安吉莉卡符合歌剧异域女性形象的另一个典型面向是,她是超自然魔法力量的持有者————这是许多歌剧异域女角色拥有的一个基本设定,她们往往与预言、诅咒、巫术、魔法等绑定在一起。正如上文引述卡尔维诺的说法,安吉莉卡是“带着所有魔法来到法国国王查理曼的骑士中间”的。可能因为基督教神迹现象大多光明而正面,对大部分观众而言缺乏浪漫幻想与视觉刺激,若让一个基督教背景的主人翁拥有奇技幻术也有悖其正面形象,甚至有冒犯那些虔诚信徒的风险,这就使得异教徒成为展现更光怪陆离超自然现象的替代者。安吉莉卡在史诗《热恋的罗兰》,以及《疯狂的罗兰》中,都是一位拥有法力的女性;在吕利的《罗兰》中,她为逃离罗兰,用一枚魔法戒指使自己成了隐形人;在维瓦尔第的《疯狂的奥兰多》与海顿的《圣骑士奥兰多》中,安吉莉卡使用一本魔法书召唤出女巫阿尔奇娜(Alcina);在亨德尔的《奥兰多》中,安吉莉卡虽然没有直接表现出魔法力量,但却有一个为她施放魔法的人————佐罗阿斯特罗(Zoroastro)。对于安吉莉卡这一中国角色与超自然力量的关系,拉尔夫·洛克有过这样的论述(这里讲的是亨德尔《奥兰多》中的安吉莉卡):

“卡泰(即中国北部)女王”这一标签突出了安吉莉卡的力量与重要性……歌剧中的安吉莉卡还曾求助于一些阿里奥斯托赋予她的魔法力量。⑰这里指的是阿里奥斯托在史诗《疯狂的罗兰》中描写的安吉莉卡的魔力,但在歌剧《奥兰多》中,安吉莉卡没有直接展现魔力,而是由男巫佐罗阿斯特罗承担了施法者的角色。因此,她不仅仅是一个属于尘世的女王(earthly queen),也与欧洲宫廷里的“优雅女士”们不同,对于她来说,异域身份本身就意味着拥有超越常人的力量(superhuman powers)。⑱Ralph P. Locke.“Alien Adventures: Exoticism in Italian-Language Baroque Opera.” The Musical Times.Vol.150, No.1909, Winter, 2009.

作为一位来自遥远东方的异域“尘世女王”,安吉莉卡不仅拥有吸引眼球的异教魔力,同时也与欧洲的骑士们格格不入,她一直保持着傲慢的姿态,不为任何人的付出而感动。如史诗中所说:“她的心肠坚硬冰冷胜似石柱,不为所动的样子好似木雕泥塑”;“世间没有哪个男子值得她为爱付出”;“她就是傲慢的公主安吉莉卡,她的父王是契丹的可汗……她的傲慢与得意已经膨胀到似乎不把全世界放在眼里。哪怕是世上最著名的人都不配做她的伴侣”。⑲同注⑬,第9、385页。这样的人物形象,不免让我们联想到图兰朵。如果仅局限在歌剧领域看,安吉莉卡与图兰朵,两位相隔近三百年的中国公主(安吉莉卡1619年登上歌剧舞台,图兰朵则是1917年在意大利作曲家费鲁奇奥·布索尼的《图兰朵》中首度出现在歌剧舞台),居然拥有如此相似的人物特征:倾国的绝色,孤傲的个性,玉洁冰清且冷若冰霜,同时又是一位极为危险的角色。两位中国公主,跨越三百年,却拥有如此暗合的角色特征,人们当然可以说这仅仅只是巧合,但确实也很难避免对这样的巧合现象作大胆的文化猜想。安吉莉卡与图兰朵的绝色、神秘、强大与孤傲的形象,正与中国在多个世纪以来给西方人留下的印象相吻合————一个美丽、强盛、神秘却难以深触的东方帝国。

结 语

从博亚尔多到亨德尔,从15世纪的史诗到18世纪的歌剧,中国公主安吉莉卡是西方三百年追逐中国过程中内在精神的体现。在这三百年里,中国以压倒性的优势主导着全球经济贸易。罗兰骑士们对安吉莉卡的追逐,正如同西方人对中国瓷器、茶叶、丝绸从未停歇的渴望一样,绝世的美貌映衬着他们对这个东方国度无尽的遐想,同时难免折射出难以深触这个国度的失落情绪,或者用罗湉的话说,这是西方人被“挫败的欲望”:

她的傲慢与抗拒先是引发沮丧和挫败感,然而随着时间的推移,这种情绪再慢慢发酵,滋生出某种微妙的情绪,伴随着一场又一场的演出蔓延、渗透进普通观众的心里,无声地激发着他们对于中国的向往之情与征服之欲。⑳罗湉《18世纪法国戏剧中的中国形象研究》,北京大学出版社2014年版,第37页。

从1619年首度登上歌剧舞台开始,安吉莉卡就已经反映了欧洲人的东方臆想,情欲投射,恐惧与征服欲望,这些复杂的情绪与偏见,在随后两个世纪的反复演绎中被不断强化。抛开音乐语汇的变革不谈,19世纪的歌剧异域女性形象,在叙事上更多只是沿袭着这种“他者”叙述传统,当然措辞更直白露骨,剧情更大胆,舞台表现更刺激眼球。就此而言,或许我们可以说,卡门、达丽拉、莎乐美、巧巧桑和图兰朵等,都是安吉莉卡的继承者。

中西关系是当代世界越来越频繁出现的一个主题词,从安吉莉卡登台至今整整四百年的西方音乐历史来看,这一关系时常出现在各种音乐作品里。面对当代世界对中西关系的热切关注,从音乐文化领域去追寻它的历史,探析潜藏在这些作品之下的社会与人文心理,或许是有价值的。