模式比较与重新定位:民法典第524 条解释适用论

2021-05-24

(华东政法大学法律学院 上海 200042)

一、问题的提出

债之关系具有相对性,自债权人角度言之,其只得向债务人请求履行债务;自债务人角度言之,其只得向债权人履行债务。但上述债之相对性原则,有例外存在,即在特殊情况下允许债务人以外之人清偿债务,理论上称为第三人清偿,或又称为代为清偿、第三人代为履行[1](P546)。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)编撰以前,因债法总则之阙如,此项制度之统一规范未见于实定法之中,仅有作为子类型之个别规范散落于不同民事法律①。现在,《民法典》虽未设债法总则,但将合同编通则之内容予以扩充,填补债法总则应包含内容之缺位。在此情况下,以突破债之关系相对性为内容的《民法典》第524 条,被置于合同编通则之中。体例安排之特色已成定局,多论无用,然法律条文之性质及其解释使用,鲜有文论,故仍有进一步检讨之必要。

第一,需要检讨的是《民法典》第524 条的性质定位问题——其是否为学理上所称的代为清偿制度②?如果不是,那么它又是以什么为规范内容?此问题,需要在厘清比较法上代为清偿制度的规范模式、原理及学说的基础上,根据构成要件与法律后果间的配置关系作出判断。第二,在确定《民法典》第524 条的规范定位后,仍需考虑如何对其解释适用的问题。《民法典》第524 条第1 款关于构成要件之规定中,明确要求“债务人不履行债务”。在相同或相类似的比较法规范中,未见此项要件之要求,为何我国民法典有此要求?又应当如何解释适用?

针对以上两个问题,本文从比较法出发,探讨典型大陆法系国家民法典中代为清偿制度的规范模式,厘清代为清偿制度的原理基础、运作机制;在前面基础上,对《民法典》第524 条的规范定位作出判断,并借鉴比较法上的共同性原理,提出对其解释适用的规范性建议,以期有益于《民法典》中代为清偿制度的建构与发展。

二、代为清偿制度规范模式考

在典型大陆法系国家中,本文选取了法国、德国、瑞士、我国台湾地区、日本、韩国作为比较对象。在这些国家的民法典(债法典)中,代为清偿制度的规范模式有较大的差异,但其疑难问题可仍从两个方面考察:一是构成要件方面,即第三人清偿债务人所负担债务之行为,在何种条件下可成立代为清偿?比较法上,除瑞士债法外,依第三人对债务履行有无利害关系,将其类型化区分——有利害关系之第三人与无利害关系之第三人,并依据上述区分施加不同的配置规范,进而决定是否成立代为清偿③。此为构成要件层面考察之重点。二是在法律后果层面,即成立代为清偿后的法律后果是什么?此又分为债权人与债务人间、债权人与第三人间、债务人与第三人间,并以后两者为考察关键点。实际上,上述后两个关键点指向同一本质问题:第三人是代位债权人向债务人追偿(求偿),还是依据其他法律关系向债务人追偿(求偿),即成立代为清偿后第三人代位权的问题④,此为法律后果层面考察之重点。

(一)构成要件层面之考察

1.共同性要件之一:依据债之性质须可得适用代为清偿

第三人可得代为清偿之债务关系,有范围上之限制。依现有立法例之规定⑤,根据债之性质不能由第三人清偿的,不得由第三人代为清偿。法国民法第1236 条虽没有对代为清偿之范围做出限制,但依法国民法第1249 条对第三人代位债权人之规定,只有在法国民法第1250 条、1251 条规定的代为清偿情况下,才会发生第三人代位债权人的情形,其实质上是通过明文列举第三人可取得代位权之方式,间接限制代为清偿可得适用的范围,此点正好与法国民法第1236 条第2 款的规定向吻合⑥。

对于何种债务属于性质上不得代为清偿,依据学者之解释,是指债的标的是具有人身专属性的给付[2],因为此时债权人非常重视债务人本身的身份、技能、特性,此时债权人明白地看重债务人的给付[3](P128)。但是,在罗马法上,若经债权人同意,确认能满足债权人要求的,第三人也可代为清偿[4](P910)。实际上,此种思想在《合同法》第400 条关于转委托的规定中亦有体现,在委托人基于对特定人之信任将事务委托于受托人后,受托人在债权人同意前提下,可将委托事务转委托于第三人。故,依据债务性质不得由第三人清偿之原则,存有例外,即在债权人同意情况下仍可由第三人清偿。

须注意的是,有些性质上不得代为清偿之债务,即使有债权人同意,仍不得代为清偿,如不作为义务。不作为义务要求债务人不为一定行为,其本身不具有可替代性,根本不能被代为清偿。故作为例外之例外,不作为义务即使有债务人之同意仍不得由第三人清偿。

2.共同性要件之二:当事人无禁止代为清偿之约定

对于当事人约定不得代为清偿的债务,属于当事人意思自治之领域,于不违反法律规定范围内可自由约定,当事人自应受其约束。但在当事人有禁止第三人清偿之约定时,是否存有例外情况,仍可代为清偿?学者认为,如果当事人禁止第三人清偿之约定,系以侵害他人为主要目的,则该约定无效[5](P837),第三人仍可代为清偿。须注意的是,此时是当事人禁止代为清偿之约定本身无效。本文认为,于此不应当将其归入当事人约定不得代为清偿之例外,因为约定本身无效则无拘束力,何谈约定之例外?

我国台湾地区学者林诚二教授认为,当事人虽约定不得代为清偿,但第三人就债务履行有利害关系者,第三人仍可代为清偿[6](P526)。冉克平教授亦同意此项观点,认为当事人之间不得代为清偿之约定仅仅对于一般第三人有效[2]。若依此说,则当事人约定不得代为清偿仍存有例外情况。查我国台湾地区民法第311 条第1 款第2 句,其规定“当事人另有订定”时不得代为清偿。依其文义,第三人无论对债务履行是否有利害关系,均不可代为清偿,多数学者亦同意此项观点[7],不知林诚二教授为何得出上述解释?此外,债权人与债务人间禁止第三人清偿之约定,基于债之关系的相对性,原本就只能约束债权人与债务人,对第三人当然无约束力。亦不知如何得出当事人禁止代为清偿之约定,对一般第三人是有效,对有利害关系之第三人是无效之结论?

本文认为,当事人间关于禁止代为清偿之约定,自可对债权人、债务人产生约束力。基于意思自治之原则,债务人只应本人履行债务,债权人只能受领债务人之履行,而不能受领债务人以外之第三人之履行。此后,若第三人(无论对债务有无利害关系)对债权人履行债务人之债务,债权人应当拒绝受领。否则,债权人则违反与债务人禁止代为清偿之约定,对其应负违约责任。

3.共同性要件之三:须有为债务人清偿债务的意思

实定法上,明确要求代为清偿以第三人有为债务人清偿之意思为要件者,立法成例并不多见⑦,仅法国民法第1236 条第2 款第1 分句规定无利害关系第三人代为清偿时,以“用债务人名义并为结清债务人的债务”[8](P320)进行清偿为要件。但在解释适用中,学者或认为,第三人在给付时必须明确表示要为债务人给付[3](P129);或认为没有为债务人清偿的意思,作为自己的债务清偿时,构成非债清偿[9](P220);或认为第三人清偿之为有效,以为债务人之意思为要件,但此项意思表示不必有明示的表示[10](P779)。由此观之,虽实定法上对于成立代为清偿未明确规定须有为债务人清偿债务之意思⑧,但在解释适用中,应有此解释。

有疑问的是,如何认定第三人有为债务人清偿债务的意思呢?本文认为,应从第三人内心认识及外部行为两个方面进行认定。第一,第三人在为清偿时,对该债务非属于自己之债务,须有认识[11](P446)。从内心认识看,第三人有可能认识到了某项债务不是自己的债务,也有可能将事实上不是自己的债务错误地认识为自己的债务。如果债务人主观上误认为是自己债务而进行清偿,并没有使债务人与债权人之间债务消灭的意思,则第三人属于非债清偿。第二,债务人在清偿时须以自己名义为之[12](P159)。从外部行为看,第三人有可能是以自己的名义清偿债务,也有可能是以债务人的名义清偿债务。如果第三人以债务人名义进行清偿,在无债务人授权时,第三人之行为构成无权代理或可类推适用于无权代理⑨,第三人之行为最终能否清偿债务人之债务仍取决于债务人是否承认。即债务人承认时,第三人则溯及地成为债务人的代理人,而不符合代为清偿之主体要求。故第三人应以自己名义进行清偿。在第三人以自己名义进行清偿时,自债权人角度考量,其不知第三人之内心代为清偿之意思。因此,第三人清偿时,应表明自己是为哪一个债务人代为清偿,以资债权人辨别情况[13](P837)。

综合上述,第三人内心认识及外部行为两个方面共有四种组合:误认是自己债务+以自己名义清偿、认识到不是自己债务+以自己名义清偿、误认是自己债务+以债务人名义进行清偿、认识到不是自己债务+以债务人名义进行清偿。故只有在第二种情形,第三人在认识到不是自己债务并且以自己名义进行清偿时,成立代为清偿,但第三人应向债权人表明自己是为哪一个债务人代为清偿。

此外,仍需注意的是,如果第三人是债务人的代理人或履行辅助人,即使在清偿时有为债务人清偿债务的意思,其法律上仍为债务人之清偿,并不成立代为清偿。

4.差异性要件:第三人对债务履行有无利害关系及其配合规范

在罗马法上,债是一种迫使我们必须根据城邦的法律制度履行某种给付义务的法律拘束(Obligation est iuris vincuilm quo necessitate adstringiur alicuius slovendae rei secundum nostrae civitatis iura)[14](P233),此种法律拘束即在强调其他人不得随意介入特定人之间的结合关系。另外,无论第三人对债务有无利害关系,第三人均可以代为清偿,甚至可违背债务人的意思进行清偿[4](P911)。但在继受罗马法的过程中,逐渐出现了对代为清偿之第三人依据有无利害关系进行类型化区分的情形,并以上述之区分配合不同的法律规范,进而产生了不同规范模式的代为清偿制度。

依本文之考察,可分为三种模式:第一种是瑞士法模式,即不区分第三人有无利害关系,债务人也不能提出异议;第二种是德国法模式,与其相同的为我国台湾地区民法、日本民法、韩国民法,在区分第三人有无利害关系的基础上,强调有利害关系的第三人可直接成立代为清偿,无利害关系之第三人须在债务人无异议,或者债务人有异议但债权人接受的才成立代为清偿;第三种模式是法国法模式,只区分第三人有无利害关系,债务人不能提出异议,但无利害关系人进行代为清偿有其他特殊要件要求。

因此,对代为清偿之第三人进行类型化区分,并配合不同的规范配置,是上述国家代为清偿制度之构成要件呈现不同规范模式的原因。但其中需要注意的是,在这三种模式中仍有共同点:一是即使第三人对债务履行无利害关系,也可能成立代为清偿;二是在成立代为清偿的构成要件上,偏惠于有利害关系之第三人。

(二)法律效果层面之考察

代为清偿,其本质仍为第三人介入债权人、债务人之间原有的债之关系,故在代为清偿后,可产生三面关系:债权人与债务人之关系、债权人与第三人之关系、债务人与第三人之关系。就债权人与债务人之关系而言,若第三人为全部清偿,则债务人的债务全部消灭,否则,仅在第三人清偿范围内消灭。此点为清偿之应然法理,无须赘述。就债权人与第三人之关系、债务人与第三人之关系而言,本质上指向同一问题:第三人是代位债权人向债务人追偿(求偿),还是依据其他法律关系向债务人追偿(求偿),实则也是代为清偿制度法律后果的关键点,故本文将其作为重点详细研究。

本文认为,因第三人代为清偿,债务人的债务相应地归于消灭,故该第三人在清偿范围内有权要求债务人偿还其所为的给付,这一权利可被称之为追偿权或求偿权[2]。此处第三人向债务人追偿或求偿,虽权利名为“求偿权”“追偿权”,但其本身只是“权利的外壳”,并非权利本身。其权利本身为何仍需分别判断⑩:

1.权利基础为无因管理、不当得利或其他基础关系

在罗马法,对代为清偿之第三人人并不进行区分,在第三人清偿后其可向债务人提起“委托之诉”或“无因管理”之诉[14](P262)。德国民法上,在第267条规定的无利害关系第三人代为清偿的情形,第三人不能代位行使债权人权利,其向债务人求偿可以因其他规定,特别是因第683 条和第670 条(正当无因管理)或者第812 条第1 句第2 项(求偿返还请求权)而进行求偿[3](P129)。在我国台湾地区及日本,在债务人与第三人有委任关系时,可依委任之规定求偿;若无,可依无因管理或不当得利规定求偿[15](P780)。

当然,若第三人是以赠与为目的,并以为债务人清偿债务的意思进行清偿,且债务人无异议的,相当于债务人接受了第三人的赠与,此时第三人对债务人无求偿权。

2.清偿人代位债权人对债务人追偿

清偿人成立代为清偿之后,非当然可代位债权人对债务人追偿,尚须具备其他特定的要件。就此要件构成模式,可分为三种:第一种是仅有利害关系之第三人代为清偿时可代位债权人,以德国民法、我国台湾地区民法为代表;第二种是有利害关系人代为清偿可代位债权人,无利害关系人代为清偿在特定条件下可代位债权人,以日本民法、韩国民法为代表。瑞士民法亦可归入此中模式,因为瑞士民法第110 条第1 款规定的抵押人实际上就是对债务清偿有利害关系之人;其第2 款规定的第三人,实际上就是无利害关系的第三人,在债务人通知债权人时可代位债权人。第三种模式是直接以清偿人与债权人之有无代位约定,或是否属于法律规定代位之情形,来确定清偿人可否代位债权人行使权利,以法国民法为代表。

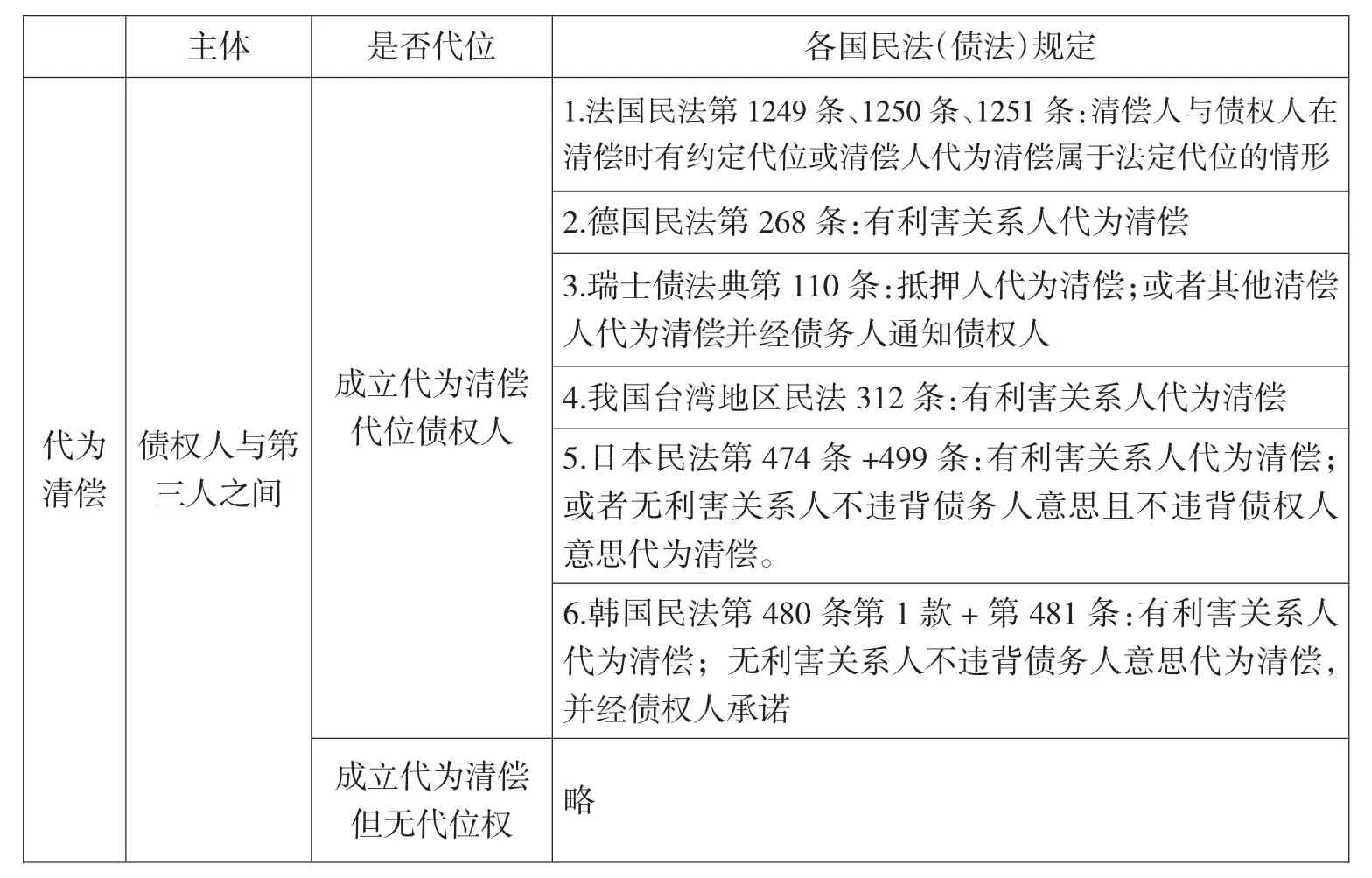

表格1 构成要件层面

以上三种模式之相同点为有利害关系人在代为清偿后,可直接代位债权人承受债权;不同点为无利害关系人在成立代为清偿后,可否代位债权人行使权利,规定有较大差异;除德国民法、台湾地区民法否定无利害关系第三人代位权外,法国民法、瑞士民法、日本民法、韩国民法均规定无利害关系人在符合特定要件时有代位权。

(三)小结

代为清偿制度在各国规范模式中,在代为清偿成立构成要件中,需要依据对第三人的类型划分而配合不同的规范配置;在成立代为清偿后,代位权之获得,还需要依据对第三人的类型划分而配合不同的规范配置,且两个层面并非彼此对应的关系。其具体表现在:

1.在构成要件层面。一是有共同性要件存在;二是对第三人进行类型化区分,无论第三人对债务有无利害关系,皆可成立代为清偿。但在代为清偿构成要件中,因对第三人进行类型化区分——对债务履行有无利害关系——造成了代为清偿构成要件规范模式的差异,且此种差异集中表现在无利害关系人成立代为清偿的规范配置不同。

2.在法律效果层面,无利害关系人也可依代位权向债务人追偿。在第三人成立代为清偿后,第三人向债务人追偿(权)、求偿(权)的权利基础,一方面可能是无因管理、不当得利或委托等其他关系;另一方面是代位债权人行使其权利。第三人究竟基于何种权利基础向债务人求偿、追偿,亦因对第三人进行类型化区分而在法律效果层面有不同的规范模式,只是无利害关系人代位债权人的条件更为严格。

三、《民法典》第524 条解释适用论

《民法典》第524 条第1 款从积极、消极两个方面规定了构成要件,积极方面规定了“债务人不履行债务”“第三人对债务履行有合法利益”,此外,就共同性要件之一的“须有为债务人清偿债务的意思”,《民法典》第524 条第1 款亦没有明文规定,但在解释适用时,亦应当如同上述国家一样,将其作为构成要件之一。但书内容从消极方案规定了排除适用的情况,分别是“根据债务的性质不能适用、当事人约定不能适用、法律规定不能适用”。第2 款规定的法律效果以债权的法定转移为原则,以债务人与第三人另有约定为例外。

表格2 法律效果层面(仅列出可以代位的情形)

在构成要件层面,《民法典》第524 条第1 款具备前述分析的共同性构成要件,但不能据此认为该条是传统民法上的“代为清偿”制度。就其规范性质,仍需要根据其构成要件与法律后果间的配置关系作出判断。

(一)性质:《民法典》第524 条是关于“代位清偿”的规定

1.原因一:构成要件中的第三人仅限于“对债务履行有合法利益”

传统民法上,对第三人进行类型化区分的标准是第三人对债务履行有无利害关系。“第三人对债务履行具有利害关系”是指第三人具有法律上的利害关系,若仅有事实上的利害关系,则不再此限[6](P527)。《民法典》第524 条第1 款有关构成要件的规定并没有采取此种表述,而是以“第三人对履行该债务具有合法利益”为限。那么,“对债务履行具有合法利益”与传统民法上的“对债务履行具有利害关系”是否应解释为同一意思呢?

就债务之履行有利害关系之第三人,依学者之解释,是指因债务清偿而当然受有法律上利益之人[16](P151)。第三人对履行该债务具有合法利益,依据最高人民法院解释,只要第三人履行该债务合法或不违反法律法规和规章的禁止性规定即可[17](P422),亦即第三人对债务履行须具有法律承认的利益。从上述解释出发,本文认为,“对债务履行具有合法利益”应与传统民法上的“对债务履行具有利害关系”做同一解释,两者的实质内涵均指向第三人对债务履行具有法律上承认的利益。

综上,《民法典》第524 条的规范主体实际上仅限于传统民法上对债务履行具有利害关系的第三人。结合国外民法不同规范模式的比较研究,无论第三人对债务履行有无利害关系,其均得在特定构成要件下成立代为清偿。故,仅以有利害关系之第三人为适用主体的《民法典》第524 条并不是关于代为清偿的一般规定。

2.原因二:法律效果以代位债权人为原则

《民法典》第524 条第2 款规定,其所说的“债权转移给第三人”即指第三人可以代位债权人,其所说的“另有约定”即指第三人与债务人间有委托、赠与等其他约定。故在对债务履行有合法利益的第三人代为清偿后,其代位行使债权人的权利为原则,以债务人与第三人另有约定时为不得代位之例外。

根据上述比较研究,有利害关系人代为清偿后可以直接代位债权人行使权利的规范模式,为绝大多数国外民法所采纳。从整体观之,《民法典》第524 条在构成要件为“对债务履行有合法利益”之第三人时,在法律效果上相应的规范为“第三人可以代位债权人行使权利”。故,其规范模式本质上为台湾地区学者所称的“代位清偿”⑪,而非一般意义上的“代为清偿”。

综上,《民法典》第524 条在构成要件层面仅限于“对债务履行具有合法利益”的第三人,在法律效果上以发生法定的代位权为原则,不符合比较法上无论有无利害关系第三人均可成立代为清偿的规范模式,不是关于代为清偿的一般规定,其仅是关于“代位清偿”的规定。

(二)适用:“债务人不履行债务”之解释

比较法上,无论是代为清偿还是代位清偿,均未见以“债务人不履行债务”为要件,为何我国民法有此规定,又应如何解释适用,颇有疑问。从立法过程看,《民法典合同编(草案)》(二审稿)第414条之一亦有此项要件⑫;从参与立法过程的学者编写的民法典释义中,也没有见到对“债务人不履行债务”的解释说明[18](P1003);最高人民法院对该条文的解释,只是列举了债务人不履行债务的四种情形⑬,并未对该要件有更多的介绍[17](P422)。

依本文之考察,第一,不应禁止第三人在债务人不履行债务前代位清偿。从代位清偿制度本身看,在债务人出现不履行债务的情况时,允许第三人代位清偿有利于实现债权人的权利,那么在债务人出现不履行债务的情况之前,允许第三人代位清偿其实更有利于实现债权人的利益,故无禁止之必要。第二,从代位清偿的制度本身看,无论债务人是否出现不履行债务的情况,第三人均可以代位清偿,上述国家民法的规范模式即属于例证。若增加“债务人不履行债务”之要件,在债务人出现不履行债务的情况时,才允许让有利害关系之第三人代位清偿,将限缩代位清偿的适用范围。

因此,对于该项特殊性要件,司法机关及在解释适用中应当从宽适用。即,如果债务人没有出现最高人民法院所列举的“债务人不履行债务”的情形,在第三人在代位清偿时,如果符合《民法典》第524 条第1 款规定的其他构成要件,也应当认可第三人成立代位清偿,以更好地实现代位清偿制度的规范目的。

四、结论

总结、比较大陆法系典型国家和地区关于代为清偿的规范模式,在代为清偿制度中,对第三人进行类型化区分存在于构成要件与法律效果两个层面,且并不是彼此对应的关系。依据其构成要件与法律效果之间的配置关系,可知:无论有无利害关系,第三人均可以成立代为清偿,只是无利害关系人成立代为清偿的构成要件更加严苛;即使对债务履行无利害关系,第三人在特定条件下也可以代位行使债权人的权利向债务人追偿。由此,可以判定我国《民法典》第524 条并不是关于“代为清偿”的一般规定,而是属于代为清偿中的特殊形态——直接发生代位权的代为清偿。此外,对于我国《民法典》第524 条中增加特殊的要件——债务人不履行债务,严格适用该要件将会限缩其应然的适用范围,司法机关在审判实践中应当从宽适用,以避免缩小其适用范围。

注释:

①《中华人民共和国民法通则》第35 条第2 款合伙人的代为清偿、《中国人民共和国担保法》第12 条和第31 条保证人的代为清偿、《中华人民共和国物权法》第191 条抵押财产受让人的代为清偿。

②代为清偿制度,学者间并未有统一名称,也被称为第三人清偿、第三人代为履行、代位履行、代位清偿、第三人之给付(Leistung durch Dritte)、第三人自愿履行。本文认为,其名称以代为清偿为妥,故统一称为代为清偿。

③如法国民法第1236 条、德国民法第267 条及第268 条、瑞士债法第68 条、我国台湾地区民法第311 条、日本民法第474 条、韩国民法第469 条。

④如法国民法第1249 条至第1252 条,德国民法第268 条、瑞士债法第110 条、我国台湾地区民法第312 条、日本民法第499 条及第500 条、韩国民法第480 条及第481 条。

⑤如德国民法第267 条、日本民法第474 条第4 款、我国台湾地区民法第311 条之但书、韩国民法第469 条之但书。

⑥《法国民法典》,罗结珍译,北京大学出版社2010 年版,第322 页。其规定为:债亦可由没有任何利害关系的第三人清偿之,但以第三人是用债务人的名义并为结清债务人的债务进行清行为限;或者如第三人以其本人的名义进行清偿,则以其不代位取得债权人的权利为限。

⑦德国民法第267 条、瑞士债法第68 条、我国台湾地区民法第311 条、日本民法474 条、韩国民法469 条并未明确规定。

⑧具有“为债务人清偿债务的意思”的原因可能是出于赠与,也可能是基于委托等其他约定。

⑨若清偿行为为法律行为,则可代理,即直接适用无权代理之规定;若清偿为准法律行为或事实行为,则不能代理,即可类推适用无权代理之规定。

⑩因讨论债务人与清偿人关系时,必然要涉及到债权人与清偿人间的关系,故本文将其一并论述。谨此说明。

⑪台湾地区学者称我国台湾地区民法第311 条为“代为清偿”,第312 条为“代位清偿”或“清偿代位”。参见郑玉波:《民法债编总论》,中国政法大学出版社2003 年版,第475 页。

⑫参见2018 年12 月17 日公布的《民法典合同编(草案)》(二审稿)。

⑬最高人民法院将其解释为:(一)债务人已经明确作出拒绝履行债务的意思表示;(二)债务人虽未明确拒绝债务履行,但在约定的履行期限内或未约定履行期限时在合理期限内无履行行为;(三)债务人明显丧失履行能力,如经营状况严重恶化等;(四)债务人亲自履行或者委托他人履行已不具有可能性,如债务人在最后履行期限临近前因病昏迷或者被逮捕等。