《遵生八笺》的生命美学价值

2021-05-23李延

李延

摘要:《遵生八笺》是明朝嘉靖年间高濂著的一部巨著。以往对于《遵生八笺》多从医药学、养生学方面进行探析、研究。有鉴于此,从生命美学的角度,进一步发现和认识《遵生八笺》很有必要。首先,讨论以“生命”为起点的生命美学;其次,发现追求生命实践的审美主体;最后,展现追求生命和谐的审美理想,为深入研究《遵生八笺》提供借鉴。

关键词:《遵生八笺》 生命美学 生命实践 生命和谐

前言

《遵生八笺》,明朝嘉靖年间,高濂著,按照顺序依次分为《清修妙论笺》《四时调摄笺》《起居安乐笺》《延年却病笺》《燕闲清赏笺》《饮馔服食笺》《灵秘丹药笺》《尘外遐举笺》等八个部分,收录了作者从数百种古文献中选取的有关养生的相关论述,以及作者本人由此而发的心得体会,可谓是我国历史上少有的一部体系庞大却又条理清晰的养生巨著。对于《遵生八笺》的研究,一方面,有些研究者着重研究此书的养生价值:李戎先生详细地介绍了此书的主要内容,并从六个方面概括出高濂的养生思想[1];周貽谋先生比较重视此书养生思想在当下的实用价值[2]。一方面,有些研究者选取部分篇章专门探讨:金予先生从小处着眼重点分析“苏堤看桃花”这篇文字[3];杨丹先生和赵戋华先生抽出《延年却病笺》中两节内容,专门逐句解释[4];任玉兰先生和李戎先生以《饮馔服食笺》为对象,重点研究饮食与养生的关系[5];郭海英先生则以《起居安乐笺》为研究内容,探讨了睡眠与养生的关系[6]。另一方面,有些研究者注重考注做文献学的研究工作:陈增岳先生对人民卫生出版社《遵生八笺》做了几处注释的考究[7]。而张燕先生的一篇研究文章则从美学角度思考此书的审美思想及其成因[8]。张先生的这篇文章运用了大量的例证,但由于结构不清晰、论述不明朗,并未达到其探讨高濂及明代人审美观的目的。即便如此,它突破了养生学、医药学的藩篱,从全新的角度认识《遵生八笺》,为我们进一步研究提供了借鉴价值。有鉴于此,笔者将从生命美学的角度,进一步发现和认识《遵生八笺》,这里有追求生命实践的审美主体,亦有追求生命和谐的审美理想。

一. 以“生命”为起点的生命美学

生命,人之存在的必备条件。在中国传统文化中,无论是“彭祖八百岁”的传说,还是海上“蓬莱岛”的逸闻;无论是对“长生不老”的追求,还是对“修仙成道入佛”的苦恋;都可以看作是对生命延续的渴望。从呱呱坠地到奄奄息气,我们只有一次生命,也只能过一次人生。尊重生命,爱惜生命,便成了人生永恒的主题。《遵生八笺》的养生思想,这种试图增加生命长度的做法,可以看作对生命的一种留恋、珍视与爱惜。因此,“以生命为本体,以生命体验为手段,以寻求实现生命自由为归宿的美学思潮”[9],就成为中国美学从古至今的生命关怀,也即生命美学。

(一)“生”与“养生”

“天地之大德曰生”(《易传》),“天地之所贵曰生”(扬雄《太玄经》),天地最崇高的德性就是创造生命、化育万物。所谓“贵”,就是天地“创化”的前提条件,也是崇高德性的本质内蕴。所谓“生”,就是天地“创化”的具体表现,既指个体生命,也包含宇宙万物。“贵”与“生”,一个是前提,一个是结果;一个是先决,一个是归宿,它们共同构成了天地“创化”的过程。而“养生”一词,常与养生学相关联,早在《黄帝内经》中就提出了“保养和补养”的养生学要点,并由此生发出我国丰富多彩的传统养生文化。当然,“养生”的目的是延续生命,“养生”的过程也就是“贵生”的过程,是“遵生”的过程。

(二)“尊生”与“遵生”

“尊生”,尊重生命的存在。“能尊生者,虽富贵不以养伤身,虽贫贱不以利累形”(《庄子·镶王》),此句强调生命重于一切,意指能够珍视、尊重生命的人,即便是富贵,也不肯为争夺土地而伤害自己的身体;即便是贫贱,也不肯为争夺名利而劳累自己的身体。“遵生”,遵循生命的规律。生命存在于自然之中,遵循生命的规律亦是顺应自然的规律,因此“养生”的过程是在自然而然的状态下怡情养性,从而达到“养生”的目的,生命自由也由此显现。

(三)生命美学的历程

生命美学的诞生并非一蹴而就、偶然产生的,从中西方的历史进程来看,它的发现大致包括三个方面的基础。第一,西方生命哲学的催化剂作用。比如叔本华的“生命意志”、尼采的“身体”、柏格森的“时间绵延”、海德格尔的“存在”等哲学家突出的生命哲学内涵,似催化剂般作用于中国近现代(尤其是改革开放以来)人文社科的发展。第二,中国20世纪80至90年代后实践美学对实践美学的突破。随着对实践美学的接受,一些美学家越来越感受到实践美学的弊端,纷纷提出超越实践美学的理论主张,被称为后实践美学的生命美学就是作为其中一种的存在,它诞生的标志性事件是潘知常先生的《学向何处去》[10]的发表。第三,流传至今的中国传统生命美学思想。中国传统文化中承载着厚重的生命意识。从传说中“盘古开天辟地”到“女娲造人”,从“黄帝大战蚩尤”到“大禹治水”,从夏桀的暴政到刘季“芒砀山斩白蛇”,从达官显贵的“钟鸣鼎食”到寻常百姓的“衣食住行”,从儒道释的人生观到养生文化,可以说,整个中国历史就是一部生命史,就是一场对生命美学的诠释。

二. 追求生命实践的审美主体

审美主体追求生命实践,简言之就是审美主体在实践中追求、发挥生命的价值。无论是入世的“建功立业”还是出世的“归隐田园”,只要是主体生命的真切表达,就可以视为生命实践的价值取向。《遵生八笺》中更多的是“归园田居”的生命实践,这里的审美主体,大致可以分为四时幽赏的“山人”、起居安乐的“安乐人”、燕闲清赏的“雅人”等三类。

(一)四时幽赏的“山人”

四时之景“取之不尽,用之不竭,举足可得,终日可观”,但“好之者不真,故每人负幽赏,非真境负人”,虽然可供幽赏的景色很多,但是并非每个人都能看到,只有“山人癖好四时幽赏”。由此可见,“山人”也就是我们说的在生命实践中的审美主体,他们吟春、咏夏、歌秋、颂冬,在四时之内、天地之间,追寻着自己的生命存在。

1. 春时幽赏

在《遵生八笺》中,高子列举了春时幽赏的十二条,如“孤山月下看梅花”“八卦图看菜花”“虎跑泉试新茶”“西泠桥玩落花”“天然阁看雨”等。高子如果没有一定的审美意识,没有一定的生命美学境界,如何能在孤山旧址的冰凉月下看到“暗香浮动,竹影横斜”;如何能在菜花田里看到海天空阔的“象外意念”;如何能在虎跑泉旁品茗到“香清味冽,凉沁诗脾”;如何能在西泠桥边泣别桃花吟唱“渭城朝雨”;如何能在天然阁上感慨春雨“翻覆弄人”。这种诗意的人生,定是生命中追求美存在的外化。

2. 夏时幽赏

在《遵生八笺》中,高子同样举出夏时幽赏的十二条,如“压堤桥夜宿”“山晚听轻雷断雨”“乘露剖莲雪藕”“空亭坐月鸣琴”“步山径野花幽鸟”等。夏时的幽赏对象与春时不同,但心境却是相同的,都是高子生命美学的具体体现,都是高子高雅意趣的具体表现。湖中的压堤桥与山色交融,“携舟卷席”夜宿期间,怎能不产生身入“净土”的幻念;山楼倚栏听“殷雷隐隐”观“云含剩雨”,怎能不生出“眼触成谜,意触冥契”的欣喜?明晓“莲实之味”“雪藕之佳”,“饱啖足味”后,怎能不现出“日茹佳味”的遐想?夏夜山风习习,“抱琴弹月,响遏流云”之际,怎能不发出“尘世钟期之所哉”的感慨?深山之处“野花隐隐生香”“山禽关关鼓舌”,这“无竞无争”的幽境,怎能不露出“何必与尘俗恶界”的超然心态?

3.秋时幽赏

在《遵生八笺》中,高子列举出了秋时幽赏的十二条,如“西泠桥畔醉红树”“宝石山下看塔灯”“满家巷赏桂花”“三塔基听落雁”“策杖林园访菊”等。在自古逢秋悲寂寥的时节,高子却别有一番风味,或是西泠桥畔临风泛流,人醉小舟枫桕亦醉夕阳;或是宝石山下极目高望,“七级燃灯”“辉煌烛天”;或是满家巷外数里便嗅到其香,“令人五内芬馥”;或是三塔基旁夜坐静听,“雁多群呼”“秋声满耳”;或是扶杖遍访林园篱落,“投谒花主”“对花谈圣”。固然在 “醉红树”“听落雁”之际,高子的心情因“一朝枯朽”“一夜西风”而伤时凭吊,这种对“生死大劫”的感触,却也是高子对生命宝贵的珍视,更是高子对生命实践的肯定与坚持。

4. 冬时幽赏

在《遵生八笺》中,高子同样列出了冬时幽赏的十二条,如“湖冻初晴远泛”“雪霁策蹇寻梅”“西溪道中玩雪”“雪夜煨芋谈禅”“山窗听雪敲竹”等。冬在岁余,天寒地冻,非常人可寻此季节雅趣,高子亦然如之前。在“冰合初晴”时凿冰泛舟,已经“忘却冰湖雪岸之为寒也”;在雪霁天晴时踏雪寻梅,达到不知我为花之景还是花为我之景的并生境界;在西溪道上扑马雪舞,“目乱飞花”中“得见世外佳景”;在雪夜偶宿禅院时,利用煨剥山芋之便寻“有无”之禅;在山窗寒夜飞雪时,卧听“雪洒竹林”,瑟瑟声韵,悠然人欢。高子这种自得于人世的空明心境,正是生命实践中主体的审美意识,也正是这种审美性的眼光对待四时的景物,以及周遭的一切,才使得审美主体的生命实践价值脱颖而出。

(二)起居安乐的“安乐人”

何为“安乐人”?人能随遇而安,“遵生”而行,不悲不喜,此为“安乐人”。《遵生八笺》云:“不以得失役吾心,不以荣辱萦吾形,浮沉自如,乐天知命。”也同样是这个道理,得失不改变本心,荣辱不更行本意,浮尘于人世沧海,晓命自乐。若看不透“遵生”而行的道理,“奔走要途,逸梦想于燕韩,驰神魂于吴楚”,只能是“当食忘味,当卧忘寝”,祸患也由此而出。作为生命实践中审美主体的“安乐人”,他们是“遵生”而行的,在起居方面表现为知恬淡自足者、审居室安处者、保晨昏怡养者、闲溪山逸游者和严宾朋交接者。安乐生存既是生命存在的基础,也是生命存在的过程,同样也是生命存在的受益。

1. 知恬淡自足者

恬淡自足,是得安乐的根本。恬淡自足者首先包括知足者,这类人“虽富贵不艳于当时,芳声必振于千古”。相反的,不知足者“金珠山积,举世莫与之比,欲犹未满”,这类人必将遭灾祸而亡。一方面,在《遵生八笺》中,高子详细罗列了在功名、衣食、安居、骑乘、庄田、珍宝、荣华、安享、歡娱、丰赡等方面如何才算得上自足,比如“有山可樵,有水可渔,便可谓足于庄田;残卷盈床,图书四壁,便可谓足于珍宝”。另一方面,在《遵生八笺》中,高子还罗列了穷通者、取舍者、眼界者、贫穷者、辞让者、燕闲者、行藏者、唱酬者、居处者、嬉游者等数者的自足所得,比如“能自足于行藏者,是得归云倦鸟之舒徐;能自足于唱酬者,是得一咏一觞之旷达”。

2. 审居室安处者

居室安处,是得安乐的场所。主体起居生活在居室之内外,居室便成为主体的审美场域。如何使得“场域”激起主体的美感,如何使得主体生命意识达到审美角度,《遵生八笺》提供了一些有效建议。不仅在居室修建上提出建置煴阁、清秘阁、云林堂、观雪斋、松轩等富有诗性建筑,还在居室周围植物的栽培上提出了“草花三品说”和栽种树木的宜忌。“斯是陋室,惟吾德馨”(刘禹锡《陋室铭》),通过分析、建造居室和布置居室周边环境,生活在此之人,又怎能不物游神外,每天不都是在做生命实践的活动?

3.保晨昏怡养者

晨昏怡养,是得安乐的方法。保持晨昏怡养,使得主体生命得以安乐,同样也可养寿延年,在某种程度上,可以扩展主体生命存在的长度,审美活动也因此而增加,生命美学发挥更长久的价值。《遵生八笺》中高子仔细地描述了从鸡鸣起床到睡前驱噩梦的“怡养一日之法”,并断定“人能行之,其为受福,实无尽藏也”。同时还举陈了二宜床、无漏帐、竹榻、石枕、蒲花褥、靠背、靠几、芦花被、纸帐、倚床、仙椅、竹钵、禅衣、禅灯念珠等。这些因时因地的实具是怡养所需实物。

4. 闲溪山逸游者

溪山逸游,是得安乐的表现。悠然闲适是安乐的表现,是主体的审美活动,也是生命实践的表现,在溪山逸游中体味大自然的无限蕴意,在自然中体悟生命存在的真谛,引导生命美学的发展。在《遵生八笺》中,高子详尽地描绘了从春阳问柳寻花到冬月杖藜曝背的“四时游冶,一岁朝华”,并感慨道:“达者悟言,于斯有感。”关于怡养,这里也备陈了游具数种,比如竹冠、披云巾、道服、文履、道扇、拂尘、竹杖、斗笠、葫芦、药篮、诗筒葵笺、韵牌、坐毡、轻舟、叠床、提盒、提炉等。

5.严宾朋交接者

严宾朋交接,是得安乐的辅助。认真严肃对待朋友之间的交往,是能够从侧面得到安乐的条件。这是主体与主体之间的交往,但并非每个主体都能够在生命实践中审美生存,领悟生命美学价值。益友,有助于主体生命实践活动的引导和帮助,使之快速领悟生命存在价值,审美存在意义;损友,将贻误主体生命实践活动的开展,耽搁甚至直接毁坏主体对生命存在意义的正确理解,生命美学价值的实现,也就渺如云烟了。每个主体是社会存在的构成,不交友也是不行的,《毛诗序》云:“自天子以至于庶人,未见不须友道以成者也。”因此宾朋交接要合理,认真对待交往方式,吸取宾朋思想中有利于自我生存价值实现、生命实践活动开展的内容。

(三)燕闲清赏的“雅人”

何为“雅人”?清闲雅致之人,这类人能够顺时安处,通过清赏来养性悦心。“燕闲清赏”就是主体的生命实践活动,这时候的主体已经明晓审美的生存,他们的实践活动都聚集在世俗功利之外,没有尔虞我诈,没有铜臭,与清风相伴,和明月相随,彰显着生命美学的独特魅力。在《遵生八笺》中,这些“雅人”把生命实践活动,聚焦在钟鼎卣彝的历史考辨、书画法帖的收集鉴赏、窑玉古玩的把玩珍视和文房器具的丰富展现上。

1.钟鼎卣彝

钟鼎卣彝的历史考辨,是通过《遵生八笺》中对铜的探讨展现的。《论古铜色》《论新旧铜器辨正》《论新铸伪造》《论宣铜倭铜炉瓶器皿》《论古铜器具取用》等篇章中用大量文字描述铜鼎在历史发展中外形的变化,以及由铜构成的钟鼎卣彝的种类和实际功用。这种看似离审美实践很远的活动,其实更贴近生命实践活动,只有内心充满审美情趣的人,才不会视这类器物为一堆破铜烂铁,而会视这类器物为注入生命体验的艺术品。

2. 书画法帖

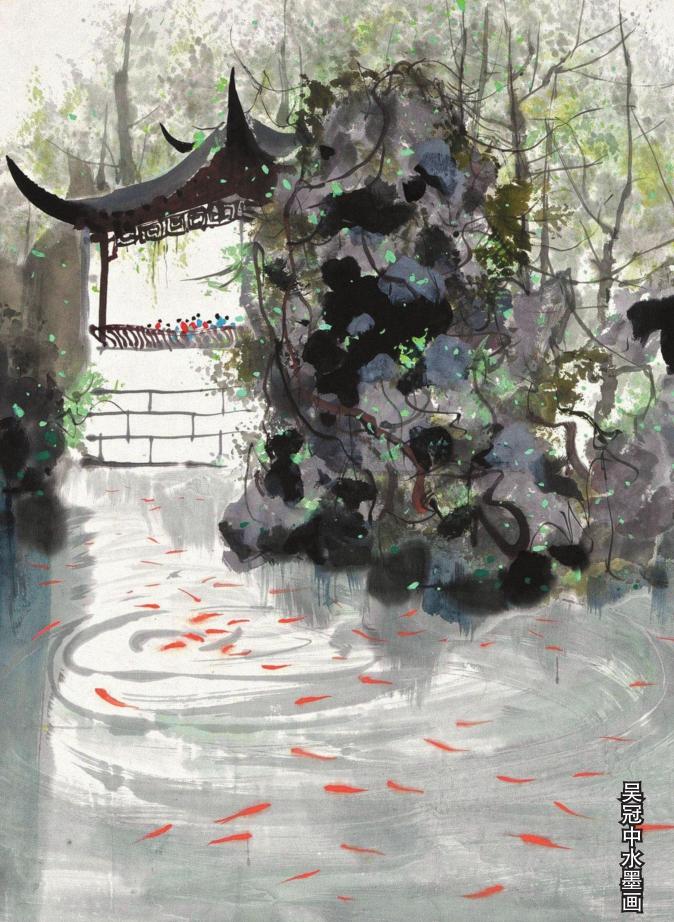

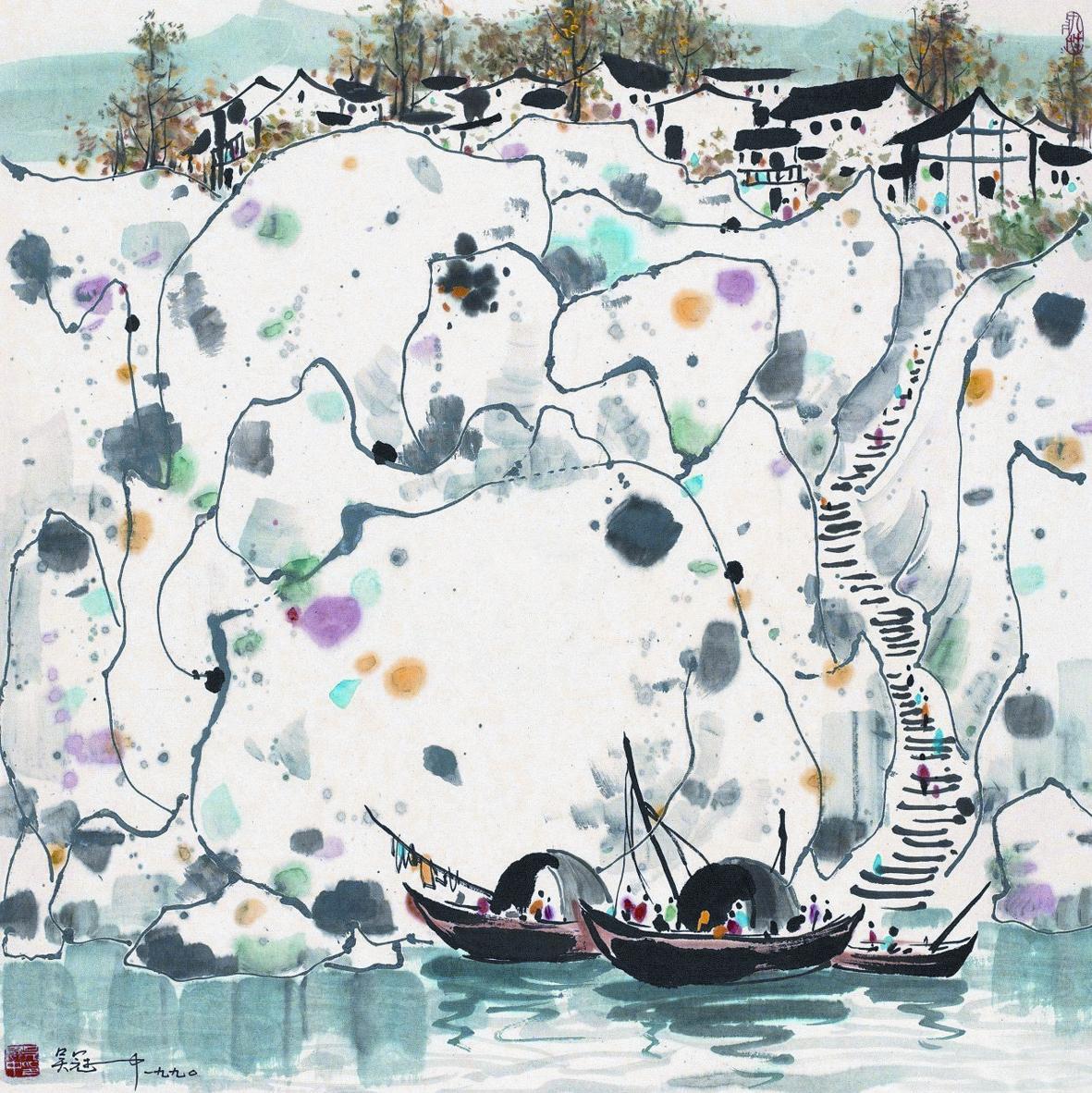

书画法帖的收集鉴赏。首先,书的收藏在《遵生八笺》中,高子称之“为丈夫生平第一要事”,从开卷有益说到读书重要性,由读书重要性谈到辨别藏书的真伪。其次,画作的奖赏,高子称以“天趣、物趣、人趣取之”,由此从唐人之画论到元代之画,其间有大量画家风格的品评,可见高子对绘画了解的深入,另外还论到了画作真假的鉴赏。最后,在法帖的鉴赏中,高子着墨最多的是“论历代碑帖”,从周秦汉到三国两晋再到隋唐然后是宋元,在历史脉络中展现出碑帖精华。高子的收集鉴赏活动就是审美实践活动,亦能从中读出生命美学的价值追求。

3. 窑玉古玩

窑玉古玩的把玩珍视。首先,窑器的考辨,在《遵生八笺》中,主要是“论官哥窑器”“论定窑”“论诸品窑器”“论饶器新窑古窖”等,通过比较诸窑烧出的窑器,既指出窑器种类的丰富,也为考辨证伪提供依据。其次,在玉的珍视中,从上古诸侯制玉璧祀天地到宋工制玉的精巧,其间考辨大量玉制品与玉料,同时也论到了玉章的刻制方法。这既是高濂珍视先人生命体验产物的表现,也是他本人审美人生的例证。

4.文房器具

文房器具的丰富展现。文房四宝,一般包括笔墨纸砚,《遵生八笺》中的文房器具也是这些,依次为“论砚”“论墨”“论纸”“论笔”。论砚时,既论到了洗砚方法,也介绍了众多砚台样式;论墨时,考辨了历代有名之墨并附朱墨法;论纸时,描述了纸从无到有从简到繁的过程,并介绍造葵笺法、染宋笺色法、造捶白纸法等;论笔时,从蒙恬造笔说起,谈到历代管、柱、被的不同材料和制作。此外,论到的文房器具还有文具匣、砚匣、笔格、水注、糊斗、镇纸、压尺、书灯、腊斗、香几等。当然,除去这四种燕闲清赏外,《遵生八笺》还论到了焚香的七个要点以及不同种类的香方制作,论到的琴及琴谱,还论及了养鹤的要诀。凡此种种,都是高濂作为主体的一种生命实践的审美活动,在审美活动中达到对生命美学价值的发掘与坚守。

三. 追求生命和谐的审美理想

和谐作为宇宙万物的本然状态,生命和谐则成为生命美学的审美理想。关于和谐,美学界中有“和谐美学说”,作为代表人物的周来祥先生说:“我认为美是和谐,是人和自然、主体和客体、理性和感性、自由和必然、实践活动的符合目的性和客观世界的规律性的和谐统一。”[11]这是考察美学思想发展史得出的论断,还停留在审美关系之间的和谐,而生命和谐却超出审美发生形态,是回到审美发生之源的本质存在。《遵生八笺》中的生命和谐体现在:“精气神说”的生命精神、“阴阳五行说”的生命意蕴、“天人合一说”的生命境界。

(一)“精气神说”的生命精神

人身“内三宝”为精、气、神,他们之间是相互滋生、相互助长的和谐统一关系。一方面,由精化气,由气养神,由神统驭精;另一方面,由精养神,由神统驭气,由气聚精。如何始终做到三者和谐相生,“忘情去智,恬澹虚无,离事全真,内外清净,是曰养神;抱一元之本根,固归真之精气,三焦定位,六贼忘形,识界既空,参同斯契,虚实相通,是曰惜气”,当然还有一项“保精”。精气是主体生命活动的前提、基础和动力。精气充足则主体的生命活动就会正常运作,“神”也就旺盛;若精气不足,主体的生命活动就会受到干扰,也就会产生“失神”的现象。因此,只有在保精、惜气和养神的共同作用下,才能一直保持和諧稳定,才能体现生命美学的生命精神。

(二)“阴阳五行说”的生命意蕴

“阴阳五行说”是先民对于世界的认识和理解,是他们的世界观和方法论。《易经》云:“一阴一阳之谓道。”这种朴素的唯物主义决定着他们对待生命

的态度。在养生方面更注重阴阳平衡,自然界的阴阳变化影响着人体的阴阳调节,《四时调摄笺》里整个春夏秋冬的事宜与事忌,都是通过季节的阴阳变化,调节人体修养的。由此,先民们还总结出“春夏养阳,秋冬养阴”的养生之法。而阴阳又与五行相通,“阴阳交泰,万物化生。故阴阳自少至老,化为五行。少阳成木,老阳成火,少阴成金,老阴成水,参土而和之,以成夫妇;故木以发之,火以化之,水以滋之,土以和之,金以劲之,故得品物成焉。”金、木、水、火、土五种物质的“核心和基本架构是时间和空间的统一,万事万物随四时的运转发展变化,互相关联,构成一个不可分割的有组织的整体”[12]。比如《四时调摄笺》:“正月立春,木相;春分,木旺;立夏,木休;夏至,木废;立秋,木死;立冬,木殁;冬至,木胎,言木孕于水之中矣。”阴阳五行“相生相克”规律,也是主体生命活动应遵循的规律,其间生命意蕴的体现,正是主体追求生命和谐理想的结果。

(三)“天人合一说”的生命境界

“天人合一说”,是中国传统思想中人与宇宙的关系,是“天地与我并生,万物与我为一”(《庄子·齐物论》)的高度概括。《遵生八笺》中有很多表示“天人合一”观点的句子,比如“夫人禀天地阴阳而生者,盖天有六气,人有三阴三阳而上奉之;地有五行,人有五脏五腑而下应之。于是资生皮肉、筋骨、精髓、血脉、四肢、九窍、毛发、齿牙、唇舌,总而成体”,因为人是禀赋天地阴阳变化而生的,所以,人体脏腑、经络与天地相通。人并不是孤立地生活在世间,而是与周遭的生灵血肉相连,“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子·二十五章》)。人、地、天、道、自然之间相互融合、相互影响。此时主体已进入物化的境界,而“物化境界在审美领域是一种最高的境界,它指的是主体抛弃了各种功利因素,真正契入对象的内在精神之中,与对象合为一体,在至一中得到了统一,形成出神入化的意境”[13]。这里的物化境界就可以理解为追求生命和谐的审美理想生命境界。

结语

除医药学、养生学价值外,在生命美学视域下探讨《遵生八笺》中的审美价值,为我们发掘中国传统文化的多重价值提供了借鉴。首先,以“生命”为起点的生命美学方面,从两组概念“生”与“养生”和“尊生”与“遵生”的内涵,深入到生命美学的历程。其次,追求生命实践的审美主体方面,介绍了四时幽赏的“山人”、起居安乐的“安乐人”、燕闲清赏的“雅人”等三类审美主体的生命实践活动。最后,从追求生命和谐的审美理想方面,简要地从“精气神说”的生命精神、“阴阳五行说”的生命意蕴、“天人合一说”的生命境界等三个领域表现生命和谐理想。当然,关于《遵生八笺》的生命美学价值还有待于进一步发掘,比如,《遵生八笺》中表现出的生命美育问题,《遵生八笺》中表现出生命美感问题,以及其中清修性情的生命品格问题,等等。

参考文献:

[1]李戎.明代文学家高濂的医学思想[J].医古文知识,1997(02).

[2]周贻谋.高濂的颐养之道[J].長寿,2003(07).

[3]金予.高濂《苏堤看桃花》赏析[J].阅读与写作,1999(05).

[4]杨丹,赵戋.高濂的养生导引术浅析[J].体育文史,1998(11).

[5]任玉兰,李戎.《遵生八笺·饮馔服食笺》探微[J].医古文知识,2003(11).

[6]郭海英,高濂.《起居安乐笺》睡眠养生法撷要[J].山西中医,2002(02).

[7]陈增岳.《遵生八笺校注》琐议[J].古籍整理研究学刊,1997(11).

[8]张燕.论《遵生八笺》的审美思想及其成因[J].湖北美术学院学报,2000(02).

[9]赵伯飞,韦统义.生命美学再认识:美学自律与审美自律[J].陕西教育学院学报,2003(02).

[10]潘知常.美向何处去[J].美与当代人,1985(01).

[11]周来祥.论美是和谐[M].贵阳:贵州人民出版社,1984:73.

[12]吴非.《遵生八笺》养生思想研究[D].中国中医科学院硕士学位论文,2004:22.

[13]袁济喜.中国古典审美理想[M].北京:中国人民大学出版社,1989:188.

美编 敏子 编辑 秋爽154624570@qq.com