中国运动训练理论的演进与展望

2021-05-20金成平胡海旭杨成波张冬琴

金成平,胡海旭,杨成波,谢 云,张冬琴,石 磊,高 平

(1.武汉理工大学体育部,湖北武汉430070;2.武汉体育学院运动与健康创新发展研究中心,湖北武汉430079;3.南京体育学院运动训练学院,江苏南京210014;4.成都体育学院体育教育训练三系,四川成都610041;5.天津体育学院运动训练科学学院,天津301617;6.北京体育大学竞技体育学院,北京100084;7.山东体育学院国家足球学院和国家篮球学院,山东济南250102;8.西密歇根大学人体运动与健康教育系,美国密歇根卡拉马祖49008)

改革开放以来,中国竞技体育取得了辉煌成就。中国运动训练理论与实践的不断创新与发展是驱动竞技体育发展的主要动力。为坚定中国运动训练的理论与学术自信,采用文献资料法等研究方法,以中国运动训练理论的板块范畴、演进逻辑、研究现状、理论关联、趋势展望为主体内容,对构成这一理论的基本理论和前沿理论进行解析,揭示中国运动训练理论发展的全貌,提出中国运动训练理论未来发展的趋势,促进运动训练实践的发展。

1 运动训练基本理论的演进与构建

1.1 基本理论的演进过程

1.1.1 基本理论的发展

改革开放前,运动训练理论是全国体育高等院校本科教材《体育理论》的基本内容之一。改革开放后,参照东欧和苏联体育高等院校的设置方案,中国将“运动训练学”设为体育高等院校的一门新型、独立的专业基础课。1988年,“运动训练学”首次被列入中国普通高等院校运动训练本科专业目录[1];1997年,“运动训练学”与“体育教学理论与方法”结合成为教育部体育学科的二级学科门类,即体育教育训练学[2]。至此,“运动训练学”成为该专业下设的核心课程[3]。因此,全面梳理中国运动训练学教材体系的框架与发展历程,对客观地认识中国运动训练基本理论的历史脉络,坚定中国运动训练学的学科自信和理论自信,有重要的历史与现实意义。

1983年,过家兴牵头完成中国第1本以“运动训练学”为题的中国体育科学学会资助读物[4]。1986年,过家兴[5]主编中国第1部体系较完整的综合性教材《运动训练学》,并于1990年主编第1部全国高等院校通用教材《运动训练学》。此后,基于本科专业人才培养方案的不断更新、训练实践成功经验的不断总结、运动训练学科研究成果的不断涌现,全国高等院校通用教材《运动训练学》历经了5次重大改版[6−10]。其中:2000年版被列为“普通高等教育‘九五’国家级重点教材”,并获得了教育部优秀教材一等奖;国家体育总局科教司组编,余银、胡亦海等主编,田麦久担任顾问的2019年版全国普通高等学校运动训练专业教材(以下简称“2019版教材”)为最新版本。

1.1.2 基本理论的深化

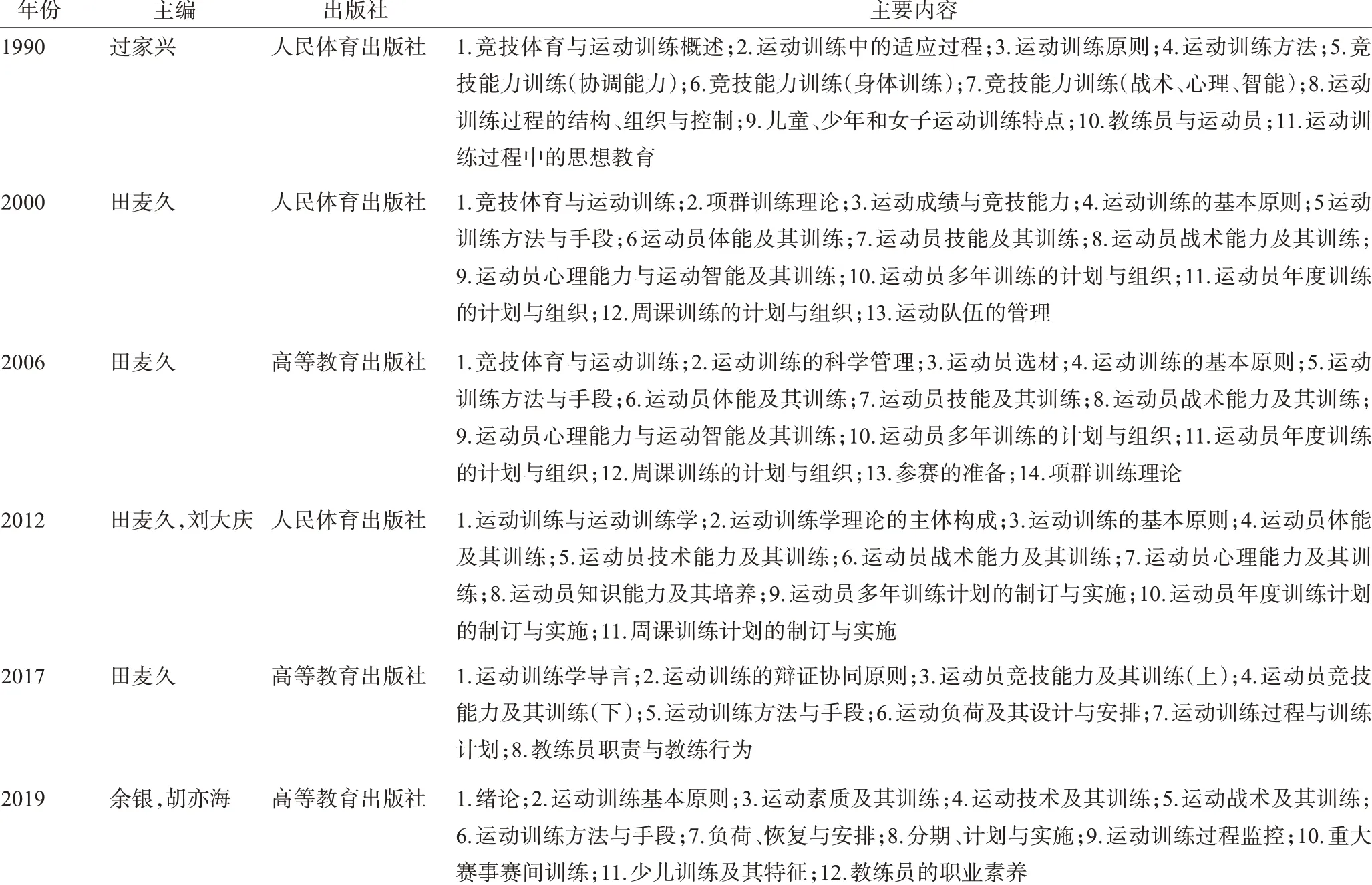

纵观《运动训练学》教材的发展历程(表1)可知,该学科理论主体框架基本稳定。训练原则、竞技能力、训练方法、训练过程、训练计划等内容始终是主体构成成分,但随着基本理论与实践的不断深化,整个基本理论体系发生了一定变化,例如:在1990年、2000年、2019年3个不同时期的统编教材内容体系中,训练原则、竞技能力、训练方法等内容不断丰富。2019版教材在充分吸收中国原有统编教材和国际教材优点的基础上,首次系统提出了“为什么练”“练什么”“怎么练”“练多少”等理论问题及其范畴[10],从而体现了中国运动训练基本理论的最新成果。

表1 不同版本《运动训练学》全国通用本科教材的主要内容Table1 Main content of Sports Training Science in different versions

2019版教材是经国家体育总局和高等教育出版社全国招标出版的第1批运动训练专业教材之一。编写成员由全国相关高校中具有博士学位或博导身份且参加过中国奥运科技攻关项目的一线教师与部分国家级教练员组成。显然,这种人员结构促使了该学科“继承与发展、理论与实践”的高度结合。此外,《运动竞赛学》[11]、《竞技参赛学》[12]、《教练学》[13]等一系列同类全国统编教材也同期出版,这些教材基本上源于运动训练学的理论体系范畴。由此可见,随着运动训练实践的快速发展和训练理论研究的不断深入,中国运动训练基本理论正在沿着理论深化与理论分化这2条路径不断发展与完善。

1.2 基本理论的演进逻辑

1.2.1 理论的演进逻辑

对运动训练学教材体系的发展历史进行梳理,是系统了解中国运动训练基本理论演进的逻辑起点。运动训练学学科的创立标志着中国运动训练理论从经验积累阶段进入理论自觉阶段。纵观该学科的发展史不难发现,当初隶属于体育理论体系中的运动训练基本理论是随着本体理论的逐步构成和运动训练的实践需要走向分化、独特、系统的体系构建之路的。承载着构建运动训练基本理论体系任务的运动训练学学科出现后,相继系统进行了学科建设,组建了相应的教研机构,开辟了专门的期刊专栏[14]。正因如此,中国运动训练基本理论的要素、内涵、范畴等理论内容与框架逐渐趋向稳定,同时,也为运动训练前沿理论的发展奠定了基础。

20世纪80年代初,中国运动训练理论通过“引进与吸收”的方式而创建。初期主要是以编撰授课教材为主要目的,教材体系主要采用经验总结、哲学思辨的方式阐述术语的概念和理论形成问题。目前,历经近40年的不断探索与发展,通过积极吸收并高度概括中国成功经验,广泛借鉴发达国家的相关教材内容、相关学科的最新研究成果[10],已建立起具有中国特色的运动训练基本理论体系。经过承载着中国运动训练基本理论的《运动训练学》教材的5次重大改版,基本理论的核心概念得到深化,理论体系得到完善,学科内容得到扩展。

1.2.2 实践的演进逻辑

学科是教育知识的体系,实践是学科发展的动力。运动训练学学科不仅承担教育教学的实践责任,还须回答训练实践的基本问题。目前,中国运动训练基本理论已成为高等院校体育专业、学科建设的重要内容,同时也已成为中国竞技运动相关岗位培训、基层训练、精英运动员基础训练的理论指南。运动训练学不仅根据高等教育的本科、硕士、博士学位教育需求不断在教学实践中得以深化,同时在训练实践中根据运动训练的基础训练、专项训练、高级训练的需求得到发展。正是由于教育实践和训练实践的双驱动力,中国运动训练基本理论才得以不断自我更新与完善。

回顾中国运动训练基本理论形成与发展的历程发现:不断总结运动训练实践的最新成功经验、探索运动训练的基本发展规律、吸收相关学科的最新研究成果、采用现代科学的最新研究方法,是拓展和加深对运动训练基本理论、原理与规律认识的重要路径。中国运动训练基本理论对推动竞技运动发展起到了创新助力作用,中国竞技运动的实践成果对形成中国运动训练基本理论具有检验驱动的功能。正是遵循“理论源于实践,并在实践中不断完善”的演进逻辑,才使得这一具有本源性、综合性与实践性特色的基本理论体系在课程教学、学科建设、训练实践中不断发展。

1.3 基本理论的系统构建

近40年来,中国运动训练基本理论历经引进、吸收、转化、创新与发展,目前基本形成具有中国特色的运动训练理论体系(表1)。过家兴、田麦久、徐本力、董国珍、胡亦海、姚颂平、延烽、刘大庆、余银等学者为此作出了重要贡献。例如:过家兴分别于1983年、1990年主编的《运动训练学》教材为后继版本的教材提供了理论体系参考;田麦久主编的2000年版《运动训练学》教材为后继版本教材提供了系列核心概念。随后几版的《运动训练学》教材正是在此基础上,根据高等教育和训练实践的需求,不断地通过学科综合、学科分化的方式向纵深领域发展,逐步形成了具有中国特色的运动训练基本理论体系[15−16]。

运动训练学教材的5次改版,始终以“传承历史脉络、致敬经典理论、遵循科学原理、尊重成功经验”为理念,以“职业引导专业、岗位引领学位、学科引致学术、理论引向实践”为导向,以“立足中国实际、面向体教实践、拓展国际视野、凸显中国特点”为特色。由此可见,中国运动训练基本理论在进行不断自我修正、自我完善。客观而言,目前中国运动训练学所阐述的运动训练基本理论的核心概念、内容体系、基本范式和理论基础,不仅为基础训练的具体实践提供了指南,也为精英训练的前沿理论奠定了基础,更为运动训练理论的学科融合搭建了平台。

2 运动训练前沿理论的演进与研究现状

2.1 运动训练前沿理论的演进过程

2.1.1 前沿理论的发展

运动训练前沿理论是相对于基本理论提出的一个概念,是指运动训练的理论前沿,其理论基础之一是运动训练基本理论,但前沿理论的研究范畴并不仅限于基本理论的纵深延伸。一般而言,运动训练前沿理论主要研究对象是精英运动员个性化训练过程、不同项群共性化内部规律、奥运项目综合化攻关课题等。毫无疑问,中国运动训练前沿理论来源于精英运动员实践的现实需求,产生于中国竞技运动的快速发展,是多种学科理论的融合合作以及现代科学技术实践助力的结果。由此可见,运动训练前沿理论的研究领域始终在聚焦精英运动员训练实践的热点、难点问题,面对奥运项目训练实践的重点、要点问题。

运动训练前沿理论最初关注的是运动训练基本理论的完善和分化,但随着奥运赛事规则的改变、专项理论的深入、青少年训练的规划、比赛对抗强度的递增、保障体系的逐渐完善、执教团队的司职分工等问题的出现,运动训练前沿理论的主要视野开始聚焦这些领域变化所引发的一系列训练问题。1995年7月国家体委颁布的“奥运增光计划”,为中国运动训练前沿理论研究指明了方向,其中,在此前后出版的《运动训练科学化探索》[17]、《项群训练理论》[18]等理论专著不仅高度概括了中国优势项目的成功经验,也开辟了中国运动训练前沿理论的研究视野,强化了交叉学科研究方法介入和融入了运动训练监控体系的构建。

2.1.2 前沿理论的深化

中国运动训练前沿理论的发展依托基本理论的指导、满足精英实践的需求、借鉴相关学科的成果、解决科研攻关的难题。正因如此,逐步形成的具有中国特色的运动训练理论逻辑框架与研究范式,其显著特点是采用系统理论、工程理论及其方法、控制理论及其方法开展科技攻关与科技服务。自20世纪90年代起,中国运动训练前沿理论的研究成果便以研究报告、学术著作的形式不断面世。例如,田麦久等[19]的《当代运动训练理论的研究状况及发展趋势》、徐本力等[20]的《部分项目优秀运动员大赛前竞技状态调控的时间学规律研究》、刘大庆[21]的《运动员竞技能力结构功能补偿现象研究》等。

进入21世纪后,科技部为强化科技助力奥运,先后设置并资助近20项科技支撑项目。国家体育总局为强化科学训练奥运队伍,先后设置并资助近千项奥运攻关项目。这些项目的实施,不仅提升了运动训练的水平,而且为夏季奥运会成绩位居世界“三甲”提供了一定保障,同时促进了中国运动训练前沿理论的发展。在此背景下,中国运动训练前沿理论的研究日益专项化、规模化、科技化,研究范畴包括精英运动员的训练监控、竞技能力的综合发展、运动技术的视频解析、运动战术的图像解析、运动素质的负荷训练、特殊环境的适应训练、竞技参赛的针对训练等,同时通过跨学科合作形成一套与训练实践紧密结合的高效科技保障研究机制。

2.2 运动训练前沿理论的演进逻辑

2.2.1 理论的演进逻辑

从前沿理论自身发展角度看,其发展范式主要有:①以专项前沿课题作为前沿理论发展的问题导向,后经项群训练理论向宏观训练理论逐层提炼,实现从专项前沿课题向项群训练理论,再到宏观训练理论逐渐凝练的过程。②以基本理论内容体系为前沿理论发展的逻辑起点,后经项群训练理论向专项训练理论逐步深入,实现从宏观训练理论向项群训练理论,再到专项训练理论逐渐渗透的推演过程。在实践中,这2种发展范式互为依托、缺一不可,前者反映前沿理论须历经实践进行验证,后者反映前沿理论须回到实践进行完善。由此可见,中国运动训练前沿理论演进历程实则是中国运动训练理论自觉与运动训练实践验证的相互驱动过程。

从前沿理论融合发展角度看,其发展范式主要有:①积极借鉴人文社会科学的理论思想和研究成果,拓展运动训练理论前沿的研究视野。例如,周爱光[22]的《试论“竞技体育”的本质属性》、胡亦海[23]的《竞技运动特征研究》、管健民等[24]的《跆拳道精神价值核心要素解析》等著作。②提升理论前沿的研究水平。例如,王清[25]的《我国优秀运动员竞技能力状态诊断和监测系统的研究与建立》、陈小平[26]的《当前我国竞技运动训练需要认识的几个问题》、闫琪[27]的《精英运动员的高效体能训练》等著作。可见,中国前沿理论的发展过程需要人文社会科学与自然科学相融合。

2.2.2 实践的演进逻辑

从前沿理论实践总结角度看,其总结范式主要有:①着重总结中国优势单项的成功经验,如吴焕群等[28]的《中国乒乓球竞技制胜规律的科学研究与创新实践》、袁伟民[29]的《我的执教之道》等著作。②着重总结中国优势项群的训练规律,如熊焰[30]的《项群训练理论发展若干问题思考》、刘建和[31]的《部分项群运动技术发展趋势与训练要点》、陈亮等[32]的《不同项群的竞技特点与训练要求》等论文。③着重总结中国运动训练的理论创新,如杨桦等[33]的《竞技体育实战制胜案例》、田麦久[34]的《我国运动训练的理论创新与竞技实践》和《竞技参赛学》[12]等著作。可见,高度概括训练实践的成功经验是挖掘和深化中国运动训练前沿理论的实践源泉。

从前沿理论科学研究的角度看,其研究范式主要有:①围绕奥运展开专项攻关课题研究,如张忠秋[35]的《我国跳水项目科学化训练理论创新与竞技实践》、陆一帆[36]的《中国游泳队奥运攻关研究报告——游泳运动训练有效强度关键性研究》、袁守龙[37]的《我国皮划艇奥运攻关的理论与实践研究》等。②围绕奥运项目共性领域的研究,如虞丽娟等[38]的《隔网对抗项目技战术分析的系统研究》、林洪等[39]的《我国男子中长距离自由泳项目技、战术特征的研究》等。由此可见,前沿理论的科学研究多与自然科学、人体科学、工程科学的原理与方法有关。显然,运动训练前沿理论的科学研究方式,不仅需要相关学科紧密联系训练实践,同时需要跨学科合作,才能拓展前沿理论空间。

2.3 运动训练前沿理论的研究现状

纵观中国运动训练前沿理论,其主体内容不仅涵盖对训练理论的创新研究,同时涉及创新理论的实践应用。目前,中国运动训练前沿理论的创新研究主要集中在竞技运动价值、竞技运动特征、项群训练理论、运动训练原则、竞技能力理论、训练分期理论、竞技制胜规律、运动训练方法、最佳竞技状态和青少运动训练等方面。例如,关于竞技运动价值与功能[40]、竞技运动双核结构特征[41]、项群训练理论的深度应用[42]、竞技参赛的基本原则[43]、辩证协同运动训练原则[44]、专项竞技制胜规律与奥运冠军特征模型[45−46]等的研究,是中国运动训练前沿理论本体研究向纵深发展的集中体现。

目前,中国运动训练前沿理论的实践应用主要集中在运动素质专项检测与评价、运动技能专项表现与评价、运动技巧临场表现与评价、运动技术串联与衔接方式、不同类型训练分期效果、体能类项目机能监控指标及其应用、不同项目运动员跨项训练效果、仿生训练方法应用效果、专项训练机器辅助训练效果、大数据的深度挖掘与应用、可穿戴设备辅助训练监控的应用等的研究。例如,王明波等[47]的《高水平男子手球运动员下肢加压力量训练效果实证研究》就是这方面的代表性研究。中国运动训练的实践表明:运动训练理论与相关学科的跨学科合作,是发挥多学科功能与效力的重要途径和保障。

3 运动训练理论发展的关联与展望

3.1 运动训练理论发展的内在关联

3.1.1 相互驱动的关联

“运动训练学”(运动训练理论与方法)只是运动训练科学学科群中的重要组成部分(图1)。当然,高等教育体育专业的运动训练科学学科群的基本任务是教授各个学科的基本理论或原理,培养能承担和完成基层训练、科研、教学任务的复合型人才。运动训练前沿理论则是基于解决精英运动员的训练和实践难题的导向,通过基本理论的引导和相关学科的合作逐渐形成。显然,两者的使用对象、应用目的、研究领域、理论特点等并不相同。因此,基本理论是高校学生、教师从事学历教育阶段的理论基础,前沿理论则是精英运动员和教练员从事高级阶段训练的理论指南。

图1 运动训练科学基本范畴[48]Figure 1 Basic category of sports training science

基本理论与前沿理论虽然各具特点,但相互驱动。教材构建形成的基本理论构成了中国运动训练理论研究的基础,并为前沿理论提供了知识框架、核心概念、基本体系;而课题攻关形成的前沿理论引导着中国运动训练理论研究的方向。如没有运动训练基本理论的构建,前沿理论会成为“无本之木”;如没有运动训练前沿理论的引导,基本理论也会陷入“死水一潭”。《运动训练学》教材5次重大改版始于前沿理论的引导,基本理论的不断创新驱动前沿理论的发展,两者相辅相成互为支撑,共同形成了中国运动训练理论的构架。把中国运动训练理论划分成2个独立且关联的理论板块,将有助于澄清目前理论“争鸣”的状态和解决教育、训练实践中的一些难题。

3.1.2 辩证统一的关系

运动训练基本理论与前沿理论不仅存在着相互驱动的关联,同时属辩证统一的关系,这一关系体现了运动训练理论构建的整体性和动态性。例如,所有的《运动训练学》教材都将训练特征、训练原则、训练方法、训练内容、训练分期、训练计划等内容列为主题,并始终将其凝练为运动训练理论构建的主体“骨架”,但这些“骨架”会随着时代发展而有所增减。例如,2019年版教材增加了“赛间训练”“训练监控”等章节,同时为防止与《运动心理学》教材的相关内容重复,删掉了心理训练、智力训练等章节,以便在体例上充分体现运动训练的计划、实施与监控的整体性。

运动训练理论构建的动态性主要表现为基本理论和前沿理论认知的变化。在基本理论的认知变化方面,田麦久等[49]近期发表的《运动训练理论核心概念的界定及认知的深化》一文已有详细阐述。《运动训练学》教材5次改版的过程正是核心概念、基本理论认知不断深化的过程。当然,前沿理论的认知也会随着时空变化而发生演变,人们逐渐达成共识的前沿理论可沉淀为基本理论,如竞技运动价值、竞技体能内涵、运动技术概念、运动技巧概念、动作模式概念、仿生训练方法、模式训练方法、程序训练方法等。基本理论与前沿理论的动态变化会相互作用,并共同促进中国运动训练理论的整体发展,因此应高度重视和掌握两者的辩证统一关系。

3.2 运动训练理论发展的未来展望

3.2.1 理论的纵深发展

理论的纵深发展是指中国运动训练理论依靠本学科自身研究范式所开展的理论研究。运动训练理论的学术纵深研究主要趋势为:①深入开展竞技运动的价值与功能研究[24,40],以便深化认识运动训练的基本任务和根本目的;②深入解析运动训练的双核结构内部特征[41],以便深刻掌握运动训练的过程结构和内部要素;③深入分析运动训练的基本原理及其功能[50−51],以便科学提升运动训练的方法功能和手段功效;④深入研究运动训练的各种原则及其应用[43−44],特别需对国际上提出的24项训练原则进行比较,以便辩证认识运动训练的基本规律;⑤深入比较运动训练的各种分期及其应用[52−53],特别需对国际上提出的有关Classical Model、Pendulum Model、Block Model、Bompa Model等12种分期模型理论进行比较;⑥深入讨论运动员培养的理论学科构建[54],特别需要围绕不同项群、不同级别项目的青少年和精英运动员的系统培养和专项培养进行专门研究;等等。综上,训练理论学术研究的主要领域具有理论性、导向性和系统性等特点。

理论的纵深发展亦指中国运动训练理论依靠本学科自身研究范式所开展的实践研究。运动训练理论的实践纵深研究主要趋势为:①深入进行运动训练各种操作方法及其应用研究[55−56],以便全面提高教练员合理使用训练方法的能力;②深入开展运动训练各种控制方法及其应用研究[57−58],以便全面提高教练员科学驾驭训练过程的能力;③深入开展运动训练新型训练方法及其应用研究[59−60],特别需对仿生动作训练、水中阻力训练、肌肉加压训练等方式开展研究,以便及时甄别这些训练手段的功效和风险;④深入进行运动训练过程监控指标的类型及其功效研究[61−62],以便帮助教练员进行科学训练监控;⑤深入厘清运动训练各个竞技能力的构成因素及其细节[63],以便有效协助教练员合理规划训练进程和训练内容;⑥深入研究不同项群重大赛事赛间训练及其调控的方法[64],以便科学协助教练员调控重大赛事的赛间训练,进而形成最佳竞技状态;等等。综上,训练理论应用研究的主要领域具有实践性、专题性和操作性等特点。

3.2.2 理论的融合发展

理论的融合发展是指中国运动训练理论依靠多学科的研究范式所开展的学术理论融合研究。运动训练理论的学术融合研究主要趋势为:①竞技运动与专项运动长期发展的战略创新研究[65−66];②竞技运动整体与竞技不同专项的文化建设研究[67−68];③竞技运动、运动项群、运动专项的各自哲学思想研究[69−70];④运动员从事运动训练与竞技参赛的心理现象与调控方法研究[71−72];⑤竞技运动基本价值与衍生价值的分类研究[24,40];⑥中外体育强国竞技运动与训练理论的历史研究[53,73];⑦竞技运动信息情报收集与处理的方法及其应用研究[74−75];⑧竞技运动训练与人体不同系统之间功能调控特点研究[50,76];⑨运动训练过程的工程构建、计划、实施与监控研究[77];⑩开展运动训练过程竞技能力显性要素的数据深度挖掘研究[38];等等。综上,训练理论学术研究主要领域具有理论性、交叉性和融合性等特点。

理论的融合发展亦指中国运动训练理论依靠跨学科的研究范式所开展的科技项目合作研究。运动训练理论的项目合作研究主要趋势为:①运动员竞技能力状态核心指标诊断与监测系统的研究[61,78];②运动项目关键技术动作的生物力学建模及运动视频图像可视化研究[79−80];③计算机仿真技术在运动训练中的应用及多重处理技术的开发研究[81−82];④遥感技术在运动训练监测中的科学应用及其开发研究[83−84];⑤机器学习算法在运动训练与竞技参赛中的应用及其创新发展研究[53,85];⑥运动损伤风险预测与伤病诊断技术研究[86];⑦运动训练生物信息监控和营养恢复体系的综合研究[87];⑧竞技运动训练康复综合体系的研究与应用[88];⑨基于数据密集型的运动训练数字化模式及其应用研究[89];⑩专项运动训练的器材装备研发及其应用研究[90];等等。综上,训练理论应用研究的主要领域具有实践性、科技性和合作性等特点。

4 结束语

中国运动训练理论是由基本理论和前沿理论2个板块组成,其中,基本理论以《运动训练学》教材建设体系为主体内容,前沿理论以奥运攻关项目的科研训练成果为主体内容。二者不仅相对独立、不可混淆,同时表现出相互关联、辩证统一的联系,共同构成了具有中国特色的运动训练理论体系。针对中国运动训练理论的板块范畴、演进逻辑、研究现状、理论关联与未来趋势分别进行理论梳理与展望,可揭示中国运动训练理论历史发展的全貌,提出中国运动训练理论未来发展的趋势,进而达到坚定中国运动训练理论的学科和理论自信的目的。从目前国际、国内的研究现状和课题导向出发,提出未来中国运动训练理论发展的趋势:运动训练基本理论研究仍将以本学科现有范式向深度发展;运动训练前沿理论研究通过多学科融合和跨学科合作方式向高度发展。