辰山矿坑花园:一个多重性体验的风景容器

2021-05-19慕晓东

慕晓东

经由运动,身体便能建构空间[1]……游者在行走中把具象空间幻化成一座园林,尔后又将其转化成一处可供探索的体验性“风景”[2]。

本研究是关于上海辰山植物园的矿坑花园的评论(criticism),主要回应了2种行业境况:其一,矿坑花园在当代中国风景园林设计谱系中占据特定的指示性坐标,然而,关于它的研究尚待加强①[3];其二,在当前的传播媒介中,讨论景观案例的群体主要以风景园林师为主,但史论家和批评家却很少独立做出洞见性评论②[4]。因此,广义而言,本文的目标不仅在于增添矿坑花园的智识理解,还试图响应风景园林评论之风的行业倡议[5]。

本文无意做出面面俱到的描述性评论,而倾向基于内外因素的两厢结合后,选择体验(experience)作为分析性评述的关键词③,再进一步聚焦矿坑花园的运动性体验(experience of movement)④。一方面,以运动性体验为抓手能有效串起矿坑花园的其他诠释,另一方面,运动性体验不仅是园林的核心概念[11-12],近来亦逐渐成为风景园林设计的话语热点[13-14]。故而,狭义而言,本文尝试讨论矿坑花园的多重感受(multiple sensory)以介入运动性体验的思辨语境,从而拓展风景体验的深度和广度。

形式的、瞬时的、矛盾的体验是本文论述的主要内容,拟从2个维度进行相关的阐释。在宏观上,园林史论家亨特(John Dixon Hunt)把风景园林的体验分为游行(ritual)、闲逛(ramble)和漫游(stroll)3类⑤[15],但矿坑花园的体验非但没有局限于某种类型,反而兼含3种体验,在此,亨特的理论分类将有助于初步理解矿坑花园的综合性体验。

然而,矿坑花园的体验阐释不能仅停留于(或还值得商榷的)亨特的理论模型上,更须在微观维度上进行具体的解读,因此,如何以更加精确的词语描述上述3种综合体验将是本文的核心内容。质言之,在驻足和运动相互交替的过程中,矿坑花园的体验到底是什么?这些体验是如何发生的?不同体验之间的内在关系是什么?特定的体验与景观特质有何内在机制?

为了尽量维护论述的合理性,本文假设了3个前提。其一,景观的多重体验常处于动态的切换模式,此刻是客观真实性引发,下刻则可由建构性体验主导,因此,矿坑花园的综合体验乃建立于3种体验的混合机制上(客观、建构、存在),尽管本文不做细微分辨,但不应忽略它们间的本质差别[16]。其二,景观的局部/总体经验是无限的(所谓千人千面),因此下文描述的体验只是其中一种[17]。其三,虽然诠释学解放了作者与作品的必然关联使得作品的阐释不必囿于作者权(authorship),但本文仍假定矿坑花园的体验与朱育帆的设计匠心具有密切的关联⑥[18-20]。

1 多重体验

体验既是人类适应周遭环境的智慧凝结,也是文化和艺术的创造源泉,更是营造风景园林的终极目标。比如日出而作、日落而息是古人积累而成的生活经验,永恒且短暂的现代性与自由不羁的情感表达是创作前卫艺术所依赖的元感受,而记载中国园林的“园记”所传递的诗情画意,究其根本是文人内心无拘束的、松弛的体验投射[21]。质言之,体验是一种生活方式,是情感涌现的时代照映,是园林营造的现实归宿⑦[22]。

实际上,矿坑花园的体验亦遵循上述的阐释逻辑,其体验犹如蒙太奇式的“情感录像带”,在静观与动观的辩证状态中,观者沿着线性的游览路径而步移景异且目不暇接,在此,多重的体验将按照游览路径分为3类。

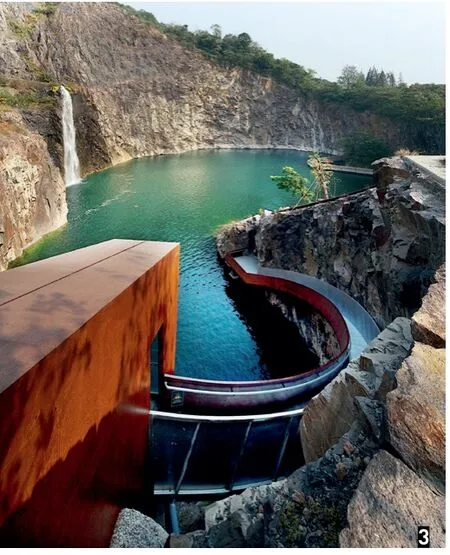

图1 蛇形曲线的浮桥

图2 钢筒的内景

1.1 形式自身的动感体验

在矿坑花园的平面图中,其形式语言便能率先传递特有的力量感。在二维转化到三维空间的过程中,虽然力量感会不可避免发生折损,但倘若游者站在特定的观赏点上仍能捕捉那些充满力量感的形式语言,比如弹性的曲线道路、盘旋而下的螺旋阶梯、蛇形的蜿蜒浮桥。景观的形式语言本身便能充当一种体验的“发动机”,形式自身(form-in-itself)能源源不断提供情感,这种“有意味的形式”(significant form)是朱育帆把形式美学当作风景园林设计核心语汇之一的结果[23],而且这种形式语言在青海原子城的游览路径中达到了某种巅峰。

以蛇形浮桥为例(图1),那条充满力量感的边缘线还能维护甚至强化特定场所的秩序感(order),矿坑四面崖壁由参差不齐的石峰组成而呈现一种无序感,但蛇形浮桥似乎能在无序的混乱垂直向度中重置一种水平向度的人工秩序,具有张力的蜿蜒浮桥恰能整合乃至重构原有场地的结构性秩序,从而在混沌的风景元素中建立某种清晰的紧凑感⑧。

进一步而言,充满力量的曲线还能表达特定的张力(tension),这份体验又可暗示出独特的动感,即一种处于正在蓄力且将要待发的姿态(gesture),一种轻盈飞舞的动态体验。在艺术史论和建筑领域中,这种“人未动而意先行”的动态体验比比皆是,在写实主义绘画的飞舞线条中[24];在立体主义绘画中的几何形式组合中[25];在卷翘屋檐的建筑形式中[26];在处于旋转状态的建筑空间里[27];在具有动势的假山和石头的形态中[28],甚至那非具象的至上主义也表达出某种关于运动的纯粹体验[29]……在相似的形式/体验的逻辑中,矿坑花园亦能使得处于静止的游者率先想象一种独特的动觉体验(kinesthetic)。

1.2 综合性体验

假如说形式语言的动感体验属于视觉/想象的层面,那么,从进入到走出矿坑花园的这段完整旅程更偏向一种继续瞬时变化的综合体验。

首先,从迈入长条形钢筒,再沿楼梯拾阶而下,最后达到楼梯底部平台的这一小段路径,似能最大程度提升体验的强度和密度,从而让观者迎来第一个体验的高潮点。红色的长方形锈钢筒是进入矿坑花园的入口,它以倾斜的角度“叠放在”峭壁豁口的边缘。当游者漫步于欢愉的植物园,突然遭遇(encounter)这个造型突兀的构筑物时,巨大的差异性场景使得情绪陡然变化,即从曼妙的自然世界突然闯入机械的钢铁丛林,这种转折伴随着强烈的陌生感(strangeness)。

作为矿坑通道的锈钢筒隐喻着桃花源的入口,可能使得游者的不适应感随即转化为好奇心(curiosity)。继续踱步,全身钻到带有压迫感的狭窄钢筒内部,那份求索风景的欲望(desire)似乎又变成某种忐忑的慌张(panic),而倾斜钢筒所造成的失重感可能继续强化着未知的惶恐(terror)。

沿着筒内台阶继续往下走,一直纵深到钢筒底部,其端头边界是一块具有阻隔作用的玻璃。玻璃因天气和光线而呈现出不同的属性(透明玻璃、半透明或镜面反射)从而产生一种独特的眩晕感(vertigo)。正在下楼梯的身体具有下倾的趋势,同时,面前玻璃的脆弱性似乎还预示某种不稳定的粉碎感,而加上悬在崖壁缘口处钢筒的滑落感,3种感觉相互叠加共同造就一种冲下台阶、撞碎玻璃、坠到深潭的错觉(illusion)⑨[30](图2)。

钢筒的底部放置了一扇非实用性的门,然而,这扇门却暗喻了钢筒出口的可能性,加上投射到筒内的些许光线,这些提示性元素皆能让恐慌的内心和颤抖的大腿获得片刻的松弛,从而把压抑无措的惊恐感转化为某种莫名的期待(anticipation)。

迈出钢筒底部右侧的门框,游者便沿着一座楼梯倚壁盘旋,在下行的过程中,先前的期待感立刻又蜕变成危险感(dangerousness)。尽管这段盘旋楼梯足够提供物理性安全感,但身体慢慢沉浸于深邃的坑底以及头顶随时可能掉下的石头都会造成一种不安定的心理担忧(apprehension)。

图3 下旋楼梯

图4 从矿坑底部凝视崖壁的总体风景

图5 矿坑南壁的入画式风景

该段运动性体验让游者陷入一种位于视觉与触觉间的奇妙感(wonders in between visual and tactile)。处于悬梯的游者触碰到右手的断壁,嶙峋参差的裸石会扎疼肌肤,若是此刻仰头环视四周,目光便可瞥见北部矿坑的裸露断面,一副断壁残垣的风景旋即映入眼帘。逐级而下,指尖触摸到的温度和痛感与眼球凝视崖壁的视觉图像同时作用于身体,使观者具备消解视觉与触觉之间体验分离的契机⑩[31]。在知觉现象学的维度上,触觉和视觉还能处于尚未分化的状态,游者甚至“能看到”矿坑风景的深度、柔软、坚硬、细腻和斑驳的肌肤之感……[32](图3)。

再者,矿坑北侧的视觉图像是由半山瀑布和裸露崖壁共同构成的风景界面,而这个观景面隐约浮现一种高山流水、华山之险的美学意蕴⑪[33-34],然而,尤其值得强调的是,要想营造这个“飞流直下三千尺”的文化意象还必须依托山水入画的构成元素,即隐藏在北部崖壁上的2处“皴峰”⑫[35],这有赖于朱育帆超凡的设计术⑬[36-38]。

下到底部平台,身体若是继续向前移动,游者便可进入坑底卷扬机坡道下的通道。踏入狭窄之甬,穿越这条“一线天”的洞穴⑭,观者便可站在另侧平台上骋目眼前之景。前方漂浮着一段曲度舒适的浮桥,在浮桥的南侧矗立着矿坑南部的断壁,踏上浮桥,便可进入南侧水域,似有一种山水氛围的莫可名状之感⑮。

继续前行,浮桥与崖壁间的空间距离也不断地伸缩,一方面,运动的身体将游者身份从局外人(outsider)过渡为风景的局内人(insider)[39];一方面,身体越是靠近石壁,其巨大体量所具有的危险性和压迫性还可能产生一种震惊感(shock)、奇幻感(fantasy)、崇高感(sublime)和想象性(imagination)彼此相互交替的瞬时感受[40](图4),甚至,这种瞬息万变的总体情感还可能超越所有任何可把握的理性经验。在此,体验的振幅和频率因运动而持续变化,从而彻底粉碎了某种预设的固定体验。

踱步于浮桥尾端,便可绕过一座绿荫小岛,直抵崖壁下端的洞口⑯(图5)。钻进山洞要比初入钢筒时需要更多的勇气,在这条冗长、压抑、昏暗的隧道中,微弱的光亮并不能缓解内心的惊颤,同时,身处山洞内会让游者失去方位感(disorientation),从而进一步迷失于不可测度的大地深处,深入骨髓的惶恐能驱使人们逃出这片黑暗的急迫感,然而,这种纯粹的胆怯反而会无限强化抵达出口时那种柳暗花明的亮敞感(luminance)。

从钢筒到洞口是一段非均质的时空旅程,虽然体验的程度、强度和密度因个体习性和运动节奏而异,但其体验模式不再囿于模仿(imitation)的美学机制,而是在风景复写纸上(palimpsest)层累出一种共时的、震荡的、扭曲的、非再现的(non-representative)氛围,人行其间,能够形成时空相互渗透、内外圆通的综合性体验[41]。

1.3 矛盾性体验

在传统园林的审美世界中,一个景点/主题通常只会激发某种特定的意象,因此,这种类型的体验是比较恒定的。然而矿坑花园的审美体验却没有共同的文化基础,它反而更像一幅关于体验的“拼贴画”(college),各种体验之间保持一种非连续的、不稳定的、彼此相互冲突的、差异的关联性。异质性景观片段(矿坑的基底、钢筒/旋转楼梯组成的巨构、浮桥、瀑布流水、崖壁、山洞等)总是不断扰乱游者体验的纯粹性和直接性,而且,这些体验之间既不可随意化约,亦不能简单叠加,而是以相互对抗的方式彼此并置,且处于无限的切换状态。

此外,在肉身(flesh)的现象学意义上,矿坑花园还能诱发一系列充满矛盾性的情感张力[42]:在采石场的原真性石料与工业制品的塑性金属之间,两者具有时间痕迹和灵韵(aura)的差异;在钢筒内壁的锈钢板与白净的石板台阶之间,两者材料的质感和色彩具有强烈的反差;在盘旋的楼梯中,外部锈迹斑斑的粗糙表皮与内壁的光滑表面之间存在的差异性质感;无时无刻不在相互博弈的重力感(山石与断崖)与轻盈的漂浮感(水面与浮桥);在刚性品质(材料、重力、容量)与塑性情感(触感、氛围、爱欲)之间,在文化想象与直观感受之间……这些相互矛盾的体验能够直抵批判地域主义所倡导的意义世界,即具身性经验(experience of embodiment)[43]。

总之,个体在矿坑中能够产生一种不可调和的(甚至难以表述的)多元情感集合,这些变换的体验更像是主体与风景间的互动游戏(game),让不断涌动的情感处于动态的生成过程(becoming),此时,终极的意义则让位于探索过程的境遇化(situated process),唯一的重要性便落在了如何维系主客间的往复交流,从而使这种深度的交换最终通向身心的全然漫溢感(saturated sense)[44]。

2 结语

形式、综合、矛盾的多重情感是辰山矿坑花园的体验特点,但在风景园林设计的维度上,我们的关注点绝非停留在精确指认体验的若干类型,而是希望通过描述丰富体验,以提示某些关于风景体验的关键视阈,从而期待重构景观营造与体验的内在关联,易言之,这篇评论试图表明关于风景园林体验范畴的建构可能成为未来设计理论的研究引擎。

同时,矿坑花园还能充当一个异托邦,但这个世界并非凭借传统文化模型(比如壶中天地)赋予而成,而是依赖于其能够持续激发多重体验的特质。在这个风景容器中,人们能够即刻斩断自身与周遭尘世的纷扰纠缠,或可让作为理性的、计算的、效率的当代人瞬时复归到一种丰沛的、溢满的、想象性的诗性本色,从而在内卷化的时代精神下,不同程度地恢复那久已麻痹的感知能力和情感活力。故而,在更深的层面上,矿坑花园的情感生机性(emotional animation)还具有抵抗性景观(resistant landscape)的潜力⑰[45]。

注:文中图片均由朱育帆工作室提供。

致谢:感谢朱育帆教授的支持和信任,从构思到完稿,朱教授始终鼓励本文创作的独立性和客观性;同时,还要感谢审稿人富有建设性的修改意见。

注释:

① 该作品在建成后十几年内连续获得国内外的重量级奖项,包括2012年的美国风景园林协会(ASLA)的荣誉奖,2018年英国景观协会的国际突出贡献奖(Dame Sylvia Crowe Award)。然而,令人遗憾的是,已有的中文文献要么侧重客观的生态技术,要么偏向主观的散文描述,甚少涉及分析性批评,但朱育帆教授指导的若干硕士毕业论文所涉及的分析性概念似乎应当引起相应的注意。英文文献则以更少的笔墨介绍矿坑花园,其解读与中国山水与园林的关系似乎也过于“直白”,而且,在特定程度上,还显示出相应的文化错位,参见参考文献[3]。

② 评论活动既能以自上而下的途径搭建宏观的理论框架,也可选择自下而上的微观路数建构设计作品的特定理念,本文选择后者的立场,但无论以哪种途径介入评论活动,我们不得不承认当代中国风景园林的评论并未获得真正意义上的推动,参见参考文献[4]。另外,值得强调的是,并非所有的景观作品都值得做批评性研究,正如建筑批评家罗(Colin Rowe)所言,假如某个建筑物要想获得批评,它自身必须具备相应的品质。

③ 体验是景观研究的核心概念,在人文地理学、艺术史等学科中可参见参考文献[6-7];同时,体验更是风景园林学的基础概念,在特定意义上,风景园林师的本职便是通过景观媒介而设计体验,参见参考文献[8];甚至,体验还能担任拯救风景园林学于当代祛魅危机的救世主角色,参见参考文献[9]。

④ 若要理解和操作当前的风景园林设计,或需建立一种基础性观点,即人类在运动中才安置和体验整个世界,从而以“去控制性的”姿态把握事物之势(propensities),故而,运动性体验之于景观营造具有决定性价值,参见参考文献[10]。而且,运动性体验不局限于有关运动的体验,而是同时泛指静止的视觉凝视、运动的身体体验,以及短暂驻足与持续运动相互结合的综合感知。

⑤ 游行是指游者按照特定的预设性意图进行巡礼,且能捕捉到相应的主题性意象,如凡尔赛宫的游玩路线;闲逛指游者自由漫步于充满各种预设性意图的园林中,且没有捕捉到任何信息,如奥姆斯特德的希望公园。漫游特指介于游行的“强”接受意象和闲逛的“弱”接受意象之间的状态,可见于中国园林或英国如画园林。笔者借助于亨特的解释模型,试图表明矿坑花园的多重体验是3种类型的混合状态,这是理解矿坑花园体验的第一重认知基础。

⑥ 把此时此刻的矿坑花园作为分析对象,在一定程度上,能允许脱离作品的原意而进行合理的理论衍生。参见参考文献[18]。同时,隐藏于艺术品的内涵可能超出设计师的创作之思,那么,以“扭曲的”方法重新解读这个开放性作品(open work)将变得合乎情理,参见参考文献[19-20]。尤其值得强调的是,为了“不歪曲”设计师的原创性思想,笔者以采访稿的方式记录设计师的精深思考,这种叙体方式,一方面能把一些暂且未公布于众的微邃之思分享给读者,另一方面还将注释中的文字(即设计师的创造性思维)与正文中的理论重构(即第三方的批评性阐释)同时呈现出来,让两者相互交织,或贴合,或平行,形成一种相互参照的“对读”模式。

⑦ 体验是个体在自我意识、群体记忆、集体想象、民族文化和时代精神的基础上运用五感(视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉)让主体与场所发生即刻的信息共振,即是一种非客体的(non-object)情景交融的、无声的相互渗透,参见参考文献[22]。

⑧ 具有张力的浮桥重塑场所的秩序感,这个阐释或能重新打开理解“三置论”的新视阈:只要设计师独运匠心,那么并置不仅不会破坏原有场地的性格,甚至在引入截然不同的形式、色彩和材料的构筑物时,还能增强场地的内在和谐和秩序。

⑨ “通过钢筒,游人仿佛石头一样被倒进空洞,通过倾斜感及临空感获得极限体验,强化对近30m水面的感知,人开始真正进入原置空间”,参见参考文献[30]。关于倾斜钢筒所蕴含的批判性思辨,根据朱育帆采访录可知:“这种倾倒感基于人类改造自然的特定反思,由于大规模的建设需求,人类亲手创造了矿坑花园,而且还以这种粗暴的方式,当这种环境副产品被改造成风景的时候,我想要把游人像矿渣一样倾倒到矿坑中,这种‘丢掷感’便源于这种批判性反思的愿望,让人们意识到自身行为的严重后果。”

⑩ 在无限近的距离上,视觉是失效的;在很远的距离上,触觉是无效的,而处于远近之间,触觉与视觉同时能发生作用。在英国的芬莱(Ian Hamilton Finlay)、法国的拉索斯(Bernard Lassus)和美国的欧林(Laurie Olin)的作品中也能发现此种视觉与触觉的辩证关联,参见参考文献[31]。

⑪这处景致的布置经营须建立一种场地观念,即假定每块场地皆有自身的“潜能”,设计师要在场地中抓取那些秘而不见的信息,关于“潜能”的哲学论述,参见参考文献[33],关于潜能之于风景园林的论述,参见参考文献[34],关于矿坑花园的潜能详解可见访谈录:“在矿坑中,我独自一人拿着画笔漫游于场地,以漫无目的的方式捕捉着任何可能的信息……有很多时刻,还会对这处后工业废墟产生深深的无力感,甚至不确定应该如何进行下一步的动作……这种无力感是因为太想聆听场地自身性格的低吟之声了……一旦摸到线索,我会顺着这些执拗的低吟顺藤摸瓜,爬梳场地的内在潜力,设计的起点就建立于这些场地线索,准确地说,矿坑的潜能之一就是山水画原型。”

⑫一旦在崖壁上窥见皴笔的痕迹,这幅山水立轴便能跃然纸上,那为什么朱育帆能在采石场中捕捉到山水入画中的“皴峰”呢?说得直白点就是要具备深厚的文化素养,若用更具阐释性的概念言之,即是需要一种建立在中国文化底色基础上的“智性直觉”(intellectual intuition),参见参考文献[35]。具体解释见访谈录:“我会在这座矿坑上联想到中国的山水意象,因为场地中隐藏着很多入画的痕迹……尽管矿坑的物理形态是比较丑陋的,但在我的图像转换系统中,我始终把矿坑当作一处能够入画的风景……与南部比较轻松‘可入画的’崖壁相比,北面的陡峭石壁几乎毫无美感可言,但偶然一瞬,我忽然领会到这面崖壁上有2个‘皴’,于是想象中的山水画卷若隐若现了……在2个皴之间布置一条高山跌水的瀑布,整个意境便出来了。同时,这条瀑布不仅具有文化点睛之效,更是生态修复的黄金线……除此之外,镜湖瀑布的选线与2个皴的空间位置有关,其高度也以山水审美的标准而谋定。”

⑬关于设计术的认识,此处将指出2点。第一,关于场地的调查方法:“提前‘做功课’并不是我的工作方式,有时经验(无论是直接还是间接)会让设计师丢掉某种本真,先验的空白更容易让自己在初到场地时随着直觉的指引”,参见参考文献[36]。这种充满想象性的、无预设性的、直觉性的发现场地的行为恰是朱育帆的设计特点,关于此方法更详细的理论阐述,可参见参考文献[37]。第二,一旦体察到采石场的特殊潜能,朱育帆还尝试运用收敛的、克制性的设计姿态介入干预活动,比如,设计师没有以“题字或问名”的方式强调那2个皴峰,而是以含蓄的方式处理之,从而让整个景点隐约渗透出特定的文化意象,在此,我们可以借用中国传统的术语“势”(pententiel de situation)来解释这种设计意图:“如果我懂得在情势当中探察出对我有利的并承载我的趋势,然后顺势而渐渐地开采的话……从此就不再出于我事先做好的蓝图,而是由于情势就是一条矿脉,我可以开采其中的矿源”,参见参考文献[38]。

⑭关于“一线天”:“在曾经的卷扬机坡道上爆破出一条山隙,模仿中国人对自然山水体验的一个片段,也就是一种穿越山洞的体验。”

⑮朱育帆谈论南部石壁时说:“刚进入矿坑,基本上是没有废墟的概念,也不觉得只是破败无序的采石场,完全相反,我看到的是一幅山水之境。尤其矿坑的南部崖壁,俨然是能够直接入画的山水景象,而那条曲线栈道的功能就把人一步步带到崖壁的跟前,根本原因在于,中国山水画的本质是人的身体必须能钻到画面中,所谓的可居可游讲的就是这个意思,中国画不是仅从外部凝视其间风景,更要身体沉浸的经验……既然有入画的美景,那么就可以邀请人们进入山水内部来真正体验和栖居……这与西方的那套视觉中心主义还是蛮不一样的。”

⑯据访谈录:“行走在浮桥上,沿着平行于坑底崖壁边缘的方向运动,忽然眼前有座葱郁的小岛,似有桃花源之境,绕过去,便看到一个山洞,这是中国人关于自然的另一种象征性想象,穿越山洞便会通向另一番天地。”

⑰抵抗性景观是一个有待深入建构的概念,尚无清晰的界定,但风景园林理论家维勒(Richard Weller)关于科纳(James Corner)的评述将帮助我们初步理解抵抗性景观的内涵:“一旦风景园林师能够把情感、记忆、历史性价值、象征性涵义、触觉感知和存在价值镶嵌到场所中,且创造性地利用场所中的骨架结构(more fundamental structural matrices seeking to apply influential ingenuity),那么,这种景观便能抵抗科学量化的、抽象的、抽离的祛魅系统。”参见参考文献[45]。