古人簪花简史

2021-05-18滕贤慧

滕贤慧

簪在发髻上的鲜花,盛放的何止是四时芳菲,更是对诗意、对生命的眷念与温存。它们随着时光流转,依次装点着藏在古人头上的一年风景。

一千多年前,韦庄曾写下“春日游,杏花吹满头”的诗句,趁着花开的季节走向杏林,风乍起,杏花便飘落在游人的发髻上。在古代,时令鲜花除了“主动”飘落在发髻上外,还会被人们争相簪在头发或帽檐上,从枝头落入人间,从宫廷走向民间小巷,点缀着古人头上的一年风景。

一

在汉代,簪花风气虽然没有形成,但是鲜花已经以各种形式进入人们的生活,成为一些节日的点缀物。如在重阳节这天,汉代人除了登山、饮菊花酒外,还会摘下茱萸花佩戴在腰间,意在避灾驱邪、延年祈寿。生活在南方的人们,还会用彩色的丝线将茉莉花串起来,戴在头上闻香。茉莉花具有理气开郁、辟秽和中的功效,除了有浓郁的香气外,还能消暑,在后来还成为端午节的簪花首选。此外,从现存文物来看,汉代贵族妇女的发髻上也多簪插花形的步摇或者花钗。

魏晋时期,头上簪花逐渐成为风尚,可簪之花的类型也渐渐丰富起来。梁简文帝所作《和人渡水》曰:“婉娩新上头,湔裾出乐游。带前结香草,鬟边插石榴。”在这首诗中,石榴花就被插上了鬓边,用以祈祷平安。明代小说《水浒传》中的“短命二郎”阮小五对石榴花也格外钟情,他的经典装束就是“斜戴着一顶破头巾,鬓边插朵石榴花”,破头巾旁还插上几朵鲜艳的石榴花,形象颇为滑稽,但或许也有避灾保平安之意。

这一时期,鲜花除了用以祈福之外,也有装饰的作用。唐代欧阳询的《艺文类聚》中记载:“含超潘陆,双鬓向光,风流已绝,九梁插花,步摇为古。”“九梁”是高级官员朝冠上装饰的九条横脊。潘安和陆机本就是晋代出了名的美男子,风姿俊秀,身着正装后,再在朝冠上插几朵鲜花帮衬,如此装扮不知要吸引多少人的目光。还有的南朝美人会选择将蔷薇插在头上,“钗边烂漫插,无处不相宜”。金钗与淡红色的蔷薇花交相辉映,别有一番风味。

佛教的广泛传播对簪花之风的兴起也起到巨大的推动作用。据记载,在一些信仰佛教的国家,君主们均头戴“素冠七宝花”的皇冠,民间百姓则会头戴莲花,取其清高、洁净之意。现如今,我们在隋唐敦煌壁画中,也能看到头戴“花鬘”的菩萨、飞天、舞姬等形象。再加上统治者的喜爱和大力推崇,簪花便在唐代成为社会风尚。

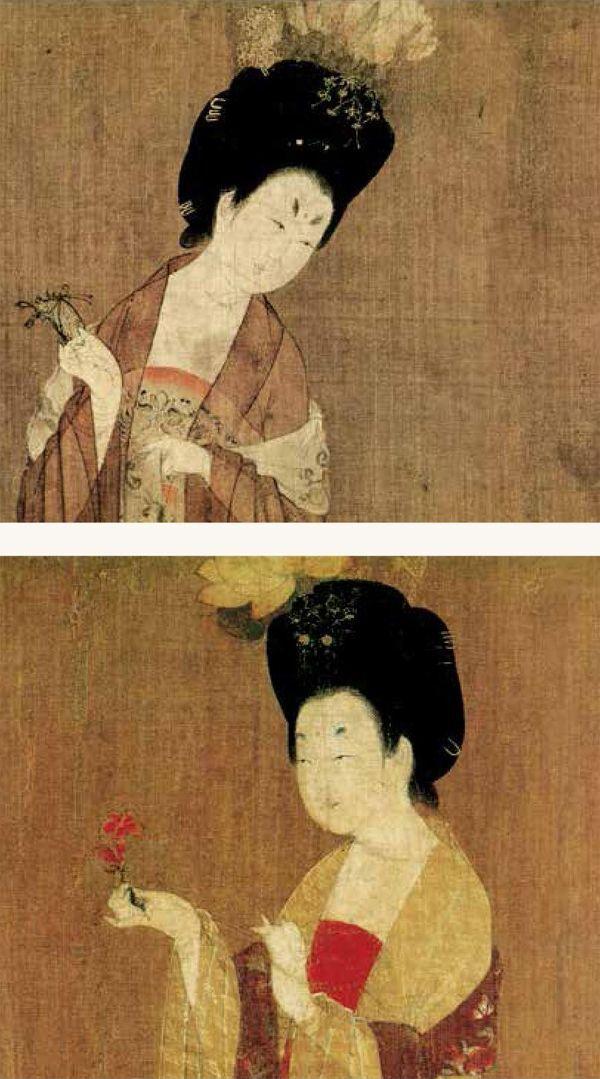

簪花仕女图(局部) 绢本设色 唐 周昉 辽宁省博物馆藏

唐玄宗春日游长安时,命群臣吟诗,大臣苏颋因一句“飞埃结红雾,游盖飘青云”得到玄宗的嘉赏。嘉赏的方式就是“以御花亲插颋之巾上”,即亲自为他戴上一朵花。唐中宗也曾在春日赐花与大学士,以彰其美。别看只是小小的一朵花,若由皇帝亲自赐予,便是殊荣无比,令时人羡慕不已。

在当时的民间,甚至出现了妇女专属的簪花大赛。《开元天宝遗事》中载:“长安仕女,于春时斗花,戴插以奇花,多者为胜。皆用千金市名花,植于庭苑中,以备春时之斗也。”为了在簪花大赛中一展风采,长安城的仕女们纷纷抛掷千金用以求购名花异卉,因为谁家女子头上的奇花最多,谁就能获胜。

上至宫廷,下到民间,对各种珍贵花卉的需求不断增加,继而涌现出一批优秀的花匠。他们以种花为业,钻研名花的培植,为满足市场,有时还将温室养殖的技术应用到花卉种植上。唐人段成式的笔记小说《酉阳杂俎》记载:“常有不时之花,然皆藏于土窖中,四周以火逼之,故隆冬时即有牡丹花。”由此可知,匠人们使用了土窖温火的方式,让原本于春末绽放的牡丹在最寒冷的冬季也能盛开。

在唐代,人们爱簪什么花呢?实际上,人们一般按照时令簪花,如上元节簪玉梅、雪柳,端午节簪茉莉,重阳节簪菊花。此外,不同时期也呈现出不同的簪花喜好。唐初时,人们喜欢用鲜艳的小花点缀发髻;到了唐中晚期,则流行插诸如牡丹、芍药之类的大朵花。唐代周日方所绘《簪花仕女图》中的五位簪花妇女,就分别簪了牡丹花、海棠花、荷花、红花和芍药花。艳丽明媚的花卉与头上乌黑的高髻相得益彰,女子的雍容华贵跃然纸上。

渐渐地,人们不再满足于简单地以鲜花装饰鬓发,于是,他们将头上戴的冠帽做成花的形状。白居易的《长恨歌》对此描绘道:“云鬓半偏新睡觉,花冠不整下堂来。”而借用鲜花的形状制作冠帽,也成了中国传统服饰文化的一大特色。

二

真正将簪花风尚推向顶峰的是宋代。商业的繁荣、文官制度的发达,使得文人雅士大批涌现,民间也以“尚文”为荣,因此,风雅的簪花之俗就更加普及了。欧阳修在《洛阳牡丹记》就曾写道:“洛阳之俗,大抵好花,春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游遨。”

少女插花向云鬓,则可以“添得几多风韵”,香从鬓底飘来。若是满头插花还能“顿减十年尘土貌”,不辜负美好春光。小说《水浒传》中描绘宋代人物装扮时,男子簪花的情形也经常出现,如浪子燕青的经典亮相——腰间一把名人扇,“鬓边常插四季花”;小霸王周通前去抢亲的时候头上也戴着一朵像生花,他身边的小喽哕们则“头巾边乱插着野花”。

在宋代,簪花甚至成了一种官场礼仪。在重大喜庆场合,如朝廷筵宴大臣或皇帝游幸之时,不仅皇帝自己头上簪花,各位大臣也要按品级分别簪上不同的花朵。对此,杨万里的《德寿宫庆寿口号》中有着生动的叙述:“春色何须羯鼓催,君王元日领春回。牡丹芍药蔷薇朵,都向千官帽上开。”一列列头上簪着牡丹、芍药和蔷薇的官员队伍从郊外走来,远远望去,官帽上的鲜花仿佛片片浮動的红云冉冉升起。每逢这样的节日庆典,百姓们也将大街围得水泄不通,“老妇稚儿相顾问,也颁春色到诗家”,不远千里赶来观赏这淹没在花的海洋中的大宋王朝。

簪花、赏花也是宋代士大夫们的一种社交活动,文人骚客们常常以赏花为由头聚在一起吟诗品茗,赏花会上兴致高昂时忍不住徒手拈花插鬓发。这其中还引出了无数的佳话,“四相簪花”就是最著名的一个。根据宋人所著的《清波杂志》记载,在宋仁宗庆历五年(1045年),时任扬州太守韩琦的后花园中长有一枝芍药。这枝芍药分了四个杈,每个权上都开了一朵花,这四朵花的花瓣上下呈红色,中间却有一圈黄色的花蕊,是很难见到的品种“金带围”。因其罕见,传说只要见到这种芍药盛开,当地就会诞生一位宰相。恰巧这个时候,同在大理寺供职的王珪、王安石、陈升三人前来聚会,四人便都摘下一朵芍药戴在头上,哪知道此后几人竞相继成为宋朝宰相,“四相簪花”的故事便由此流传开来。

春社醉归图(局部) 绢本设色 宋 李唐(传) 美国波士顿艺术博物馆藏

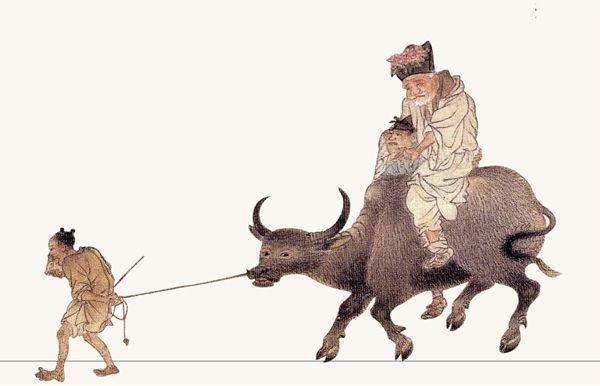

升庵簪花图(局部) 绢本设色 明 陈洪绶 故宫博物院藏

宋代的老人也簪花。苏轼在《吉祥寺赏牡丹》中曾自嘲:“人老簪花不自羞,花应羞上老人头。”在这首诗中,看不见伤春叹时的悲情,彰显的反而是积极乐观的胸襟与天真烂漫的情态。在许多宋代绘画中,老人头顶插花的形象也屡见不鲜。

甚至,就连犯人出狱的时候,狱卒都要给他们脑袋上插朵花才可以让其离开,希望借助鲜花的生气与艳丽去除晦气。狱卒们自己也会簪花,“病关索”杨雄在做狱押时,最爱在鬓边插上翠芙蓉,刽子手蔡庆更是因为“生来爱戴一枝花”,人称“一枝花蔡庆”。

簪花之风的盛行与宋代养花、卖花业的兴盛密不可分。王公大臣和富裕人家一般都有自家的小花园,他们会在其中种上心仪的花卉。身处密集市区的普通人家若是爱花,还会在屋顶上开辟出种花的空间,正如宋人姜特立的《因见市人以瓦缶莳花屋上有感》所云:“城中寸土如寸金,屋上莳花亦良苦。”

花户们则在郊区开辟花田,专门种植花卉运往市场,若种出珍品还能一朵千金。假如路途遥远,为了保持鲜度,除了加快运输速度外,种植户一般会提前将鲜花放在铺满鲜嫩菜叶的竹笼中,再用蜡封好花蒂,防止水分流失。

为了方便鲜花买卖,南宋政府专门设立了花市。手头宽裕的商人们在花市设立店面,专门用来卖花;小商贩们则在篮子或者箩筐中插满鲜花,放在街边叫卖。此外,还有一些挎着篮子走街串巷的卖花人。在词人蒋捷笔下,这些穿行于街市的卖花小贩被描绘得极富生活情趣:

“担子挑春虽小。白白红红都好。卖过巷东家、巷西家。帘外一声声叫,帘里鸦鬟入报。问道买梅花?买桃花?”白白红红的各式时令鲜花被小贩挑在肩头,熟稔地穿过东西巷口。如若没有他们的存在,估计也不会有陆游的名句“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”了吧?

为了卖出更多的鲜花,这些走街串巷的花贩还会边走边唱,不断吆喝。《东京梦华录》记载:“是月季春,万花烂漫,牡丹、芍药、棣棠、木香,种种上市,卖花者以马头竹篮铺排,歌叫之声,清奇可听。”清晨或午后,清扬婉转、时隐时现的卖花声从小巷传来,飄过院户,落入买花者的心间。

南宋遗民陈著更是因为在旧京听到卖花声而痛哭不已,当年响彻临安大街小巷的卖花吟唱声,象征着南宋的盛世,此刻卖花声依旧,但故国的气息早已渐行渐远。

三

宫廷的簪花之风到了元代有衰落的迹象,簪花习俗在重大的节日与仪式中已不再流行。伴随着元代文人地位的下降,前朝的“赐花受宠”“杏林及第”成为过往云烟。不过,簪花习俗在礼仪制度中虽不如前朝受欢迎,在民间仍能窥见鲜花的影子,如元代著名散曲家张可久在《梧叶儿·春日感怀闲》中所写:“簪花帽,载酒船,急管间繁弦。席上题罗扇,云间寄锦笺。水畔坠金鞭,不减长安少年。”元代诗人元好问在秋天与友人一同出游时,看着满地的菊花还笑言:“鬓毛不属秋风管,更拣繁枝插帽檐。”

到了明清时期,簪花习俗虽然不再盛行,但在某些地区或人群中仍然有所保留。在辽北地区更是出现为了让鲜花保持水分,把盛满清水的小瓶子也插在发髻里的独特风尚。

如果要说清代哪位文人对女子簪花最有心得,李渔绝对榜上有名。至于什么时节该插什么花,他在《闲情偶寄》中说得头头是道。在他笔下,最应该簪的花是茉莉,因为茉莉花晚上开,早晨起来可以用于梳妆,花蒂有孔便于簪子穿刺,且清香宜人。要是选择玫瑰花也不错,“玫瑰,花之最香者也。而色太艳,止宜压在髻下,暗受其香,勿使花形全露”。但如果人把玫瑰插在头顶上,又全部露出来的话,就是“村妆”,显得土里土气。闺阁常备的花当属“玉簪花”,因为它“插入妇人髻中,孰真孰假,几不能辨……点缀篱间,亦似美人之遗”。作为一名男子,对簪花却深有研究,不禁令人感叹。

其实,簪在发髻上的鲜花,盛放的何止是四时芳菲,更是对诗意、对生命的眷念与温存。它们随着时光流转,依次装点着藏在古人头上的一年风景。

(本文转自微信公众号“文化溯源”)

货郎图(局部) 绢本设色 明 佚名 台北故宫博物院藏