春雨一犁十里青

2021-05-18张立峰

张立峰

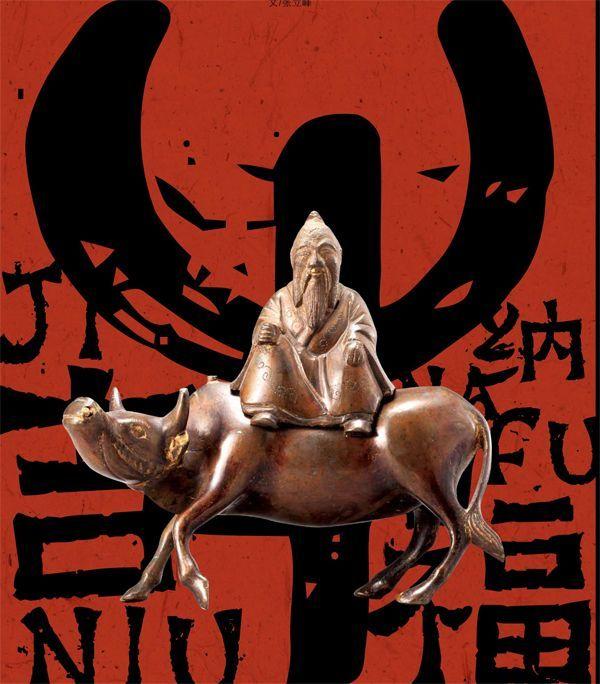

骑牛翁形饰 高8.5cm 长7.7cm 宽3.2cm 明

形而上學的“法牛”

牛是春秋时期人们出门远行的

“标配”,而老子骑牛出函谷的形象被后世文人或道家羽士反复吟诵描摹,经常出现于道教宫观的壁画或者雕塑中。渐渐地,青牛已经完全依附于老子而存在;相应的,老子的形象也因为骑牛而更显生动饱满。

基于牛坚忍负重、温和柔顺的性情,古人赋予了它新的象征意义。汉代人以马来比喻“天行健,君子以自强不息”的乾卦,以牛来比喻坤卦,代表坤卦所生发的“地势坤,君子以厚德载物”的精神。某种程度上,这也暗暗契合了道家创始人——老子的思想主旨。

有观点认为,牛的意象是道家宇宙观的重要组成部分。牛代表了天地人“三才”,老子则是“道”的化身。老子骑牛,意味着“道”整体把握掌控天地人“三才”,体现了万物有“道”、又为“道”所驾驭的哲思。

在《西游记》《封神演义》等明清小说中,经常出现法力高强的牛妖,如牛魔王、兕大王等牛妖,它们承载着“道”的化身,自然会拥有极高的法力。《西游记》中,太上老君的青牛下凡化身为兕大王,居然让九天十地的神佛都无可奈何,最后只能请太上老君亲自收服。

无独有偶,佛教也常常以牛说法。

佛教经典如《杂阿含经》《增壹阿含经》《佛说放牛经》《佛遗教经》等,或以牧牛喻修心,或以六牛喻六根,或将牛车视作令芸芸众生脱离苦海的方便法门。这些比喻鲜活生动,富有生活气息,用于宣扬佛法也是丝丝入扣。

《杂阿含经》记载:“若好田苗,其守田者不自放逸,栏牛入境,左手牵鼻,右手执杖,遍身槌打,驱其出田。”在这个比喻里,田苗喻外境,守田者喻修行比丘,牛喻眼耳鼻舌身意“六根”,杖喻戒定慧“三学”,执杖槌打牛则比喻修习戒定慧以降服其心,从而使六根不起,不染外境。

在《水牛经》中,佛陀更是自述自己在“因地”时,曾化作银蹄金角、青琉璃色的“大水牛王”,常为忍辱负重之行,修持慈悲喜护“四等心”,进而成佛,饶益众生。故此,佛陀把真正修行的比丘们称作“群牛”,一些“外道”也会将佛陀和他的信徒贬称为“盲牛”。

佛教的“牛喻”,大致经历了从原始佛教到大乘佛教,再到禅宗“以牛说法”的继承与发展过程。

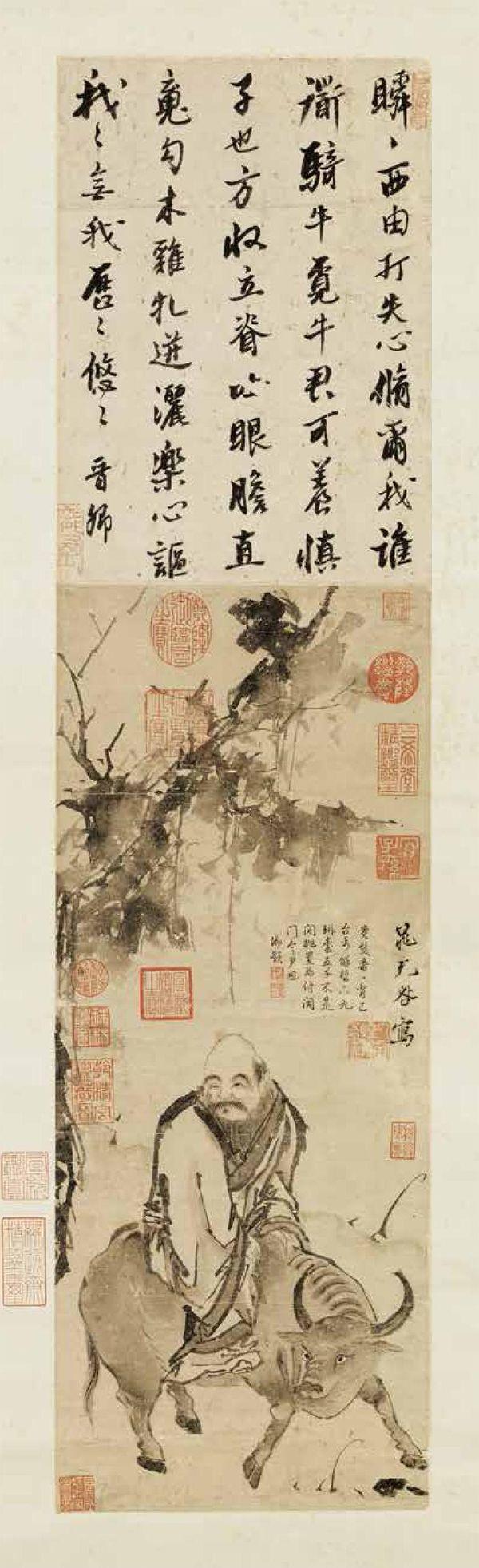

在禅宗公案里,时常能看到中国禅宗祖师们以牛应机说法的大智慧。他们以泥牛、牯牛、铁牛等喻人或自喻,把心外觅法比作骑牛觅牛,把心性的修行比作放牧十牛,把本来面目比作露地白牛,进而描述那不可言说的、“形而上”的佛法道体。

“骑牛迤逦欲还家,羌笛声声送晚霞。”《牧牛歌》和《十牛图》是对禅宗“牛喻”一个经典的艺术性的总结。

老子骑牛图 纸本墨笔 249×55cm 北宋 晁补之 台北故宫博物院藏

山西省永济市蒲津渡遗址出土的唐代镇水铁牛 供图/图虫创意

宋元时期的师远、普明、宗慧等禅师,他们作以牧牛为主题的《十牛图》,并附自序和偈颂,以阐示修行的次第法门。在类似于连环画的《十牛图》里,禅师们描绘了一头黑色蛮牛,经过调摄降伏,慢慢地变成白色的牛,有的画作里,这头牛最后甚至变成了透明的牛。它所表达的意涵正是佛法修行到高深地步,在具有佛性以后,喻作“六根”的牛也会变得澄光皎洁。

从一头“狂心劣性实难从”的野牛,修至“枯木枝头花灿烂”的圆融,禅宗祖师把由凡到圣的修证,分为十个形象生动的次第:未牧、初调、受制、回首、驯服、无碍、任运、相忘、独照和双泯,最后达到习气尽褪、智慧圆满,正所谓“人牛不见时,碧天光皎洁”。

这些为佛教僧众指明修行次第的《十牛图》和《牧牛歌》,不仅给人以极佳的审美感受,也是优秀的禅宗艺术,对后世中国文学与绘画影响深远。

镇水安澜的铁牛

“大缆连连两岸曳,牛人执鞭牛努力。大河汗汗四野流,黄沙裹牛牛人愁……”清人姚颐的这首《开元铁牛歌》,描述了蒲津渡唐代镇水铁牛在清代遗存时的情景。

自古以来,我国就流传着龙畏铁、牛克水之说。《易经》记载:“牛象坤,坤为土,土胜水”。《周易注疏》中也说:“坤为牛,坤象地,任重而顺,故为牛也”。这些都为“铁牛镇水”提供了思想基础。

身躯敦厚、重量惊人的铁牛,便成为江河险工、关津、桥梁等处镇水之物的最佳选择。如黄河沿岸的开封镇水铁牛、洪泽湖大堤上的镇水铁牛、颐和园昆明湖镇压水患的青铜牛等,它们都是阻挡洪水、征服水患、造福百姓的治水象征。其中,最为著名的就是姚颐诗中所说的黄河蒲津渡唐代镇水铁牛。

20世纪90年代初,在山西省永济市蒲津渡遗址,完整地出土了唐代铁牛、铁人、铁柱和铁链等铸件。现今,在黄河东岸的蒲津渡遗址公园,静静地兀立着四尊庞大的铁牛。铁牛旁均有高鼻深目、做牵引状的铁铸胡人,四人四牛形态各异,无一雷同。这是迄今发现的历史最久、体积最大、数量最多的铁牛群塑。

蒲津渡为黄河古渡口,在唐代开元年间蒲州被置为中都,成为联系长安与河东的枢纽之地。为此,唐玄宗命兵部尚书张说,倾举国之力对蒲津桥进行大规模改建。张说改木桩为熔铁铸牛做桥锚,易笮索为冶铁结链为桥缆。蒲津桥重修竣工后,分立兩岸的八尊壮硕的铁牛,在八个形神各异的高大铁人的策牧之下,拖拽着沉重的铁索桥,凝视着滚滚的黄河水,聆听着贯通东西两岸的喧嚣声。

“合铁几州牛始出。”经过科学测算,这项工程整整耗去生铁数十万斤,相当于唐王朝生铁年产量的五分之一,如此才具有“横身负黄河,滔天不能没”的伟岸之力,堪称大唐版的“超级工程”。

“镇厥堤防,波涛永息。安若泰山,固若磐石。”人们衷心祈求铁牛能镇服水患,确保黄河安澜、百姓安居乐业。

夕阳下颐和园昆明湖畔的铜牛 供图/图虫创意

奈何天意高难问,黄河始终水患连连。北宋治平年间,河水暴涨,河岸崩塌,铁牛没入河中。真定僧人怀丙,用绳索与大木,将铁牛与两艘大船系牢,再慢慢去除船内装载的泥沙,利用浮力原理捞出铁牛,修复浮桥。在没有起重设备的宋代,能有如此精妙的打捞技术出现,着实让人惊叹于古人那无与伦比的聪明才智。

除了镇水,铁牛还被用作水位测定的标识,通过水位上涨到蹄、身、颈等部位,预判水患发生的可能性,起到示警的作用。

在颐和园昆明湖东畔、十七孔桥桥头有一只金色的铜牛,它神态生动,栩栩如生,昂首卧于湖岸边。与昆明湖东堤相比,紫禁城的地基要低得多。每到雨季,“潴流万顷”的昆明湖往往会成为水患之源。为了防止洪水决堤,殃及紫禁城,在此设置铜牛,观察湖水水位变化,提前加以预防,可使皇宫免受洪水侵害。

不过人们似乎更愿意将这只铜牛视作牛郎的象征。相传,自比玉皇大帝的乾隆帝,在初建颐和园时传下御旨,昆明湖要比照“天河”修建,湖的东西两岸分别设置铜牛和耕织图,东侧的铜牛象征“牛郎”,西侧的耕织图象征“织女”。铜牛身躯朝东、牛首回望,正好与耕织图隔湖遥遥相对,仿佛在向人们述说那个古老而又动人的传说。

农耕祈丰的“春牛”

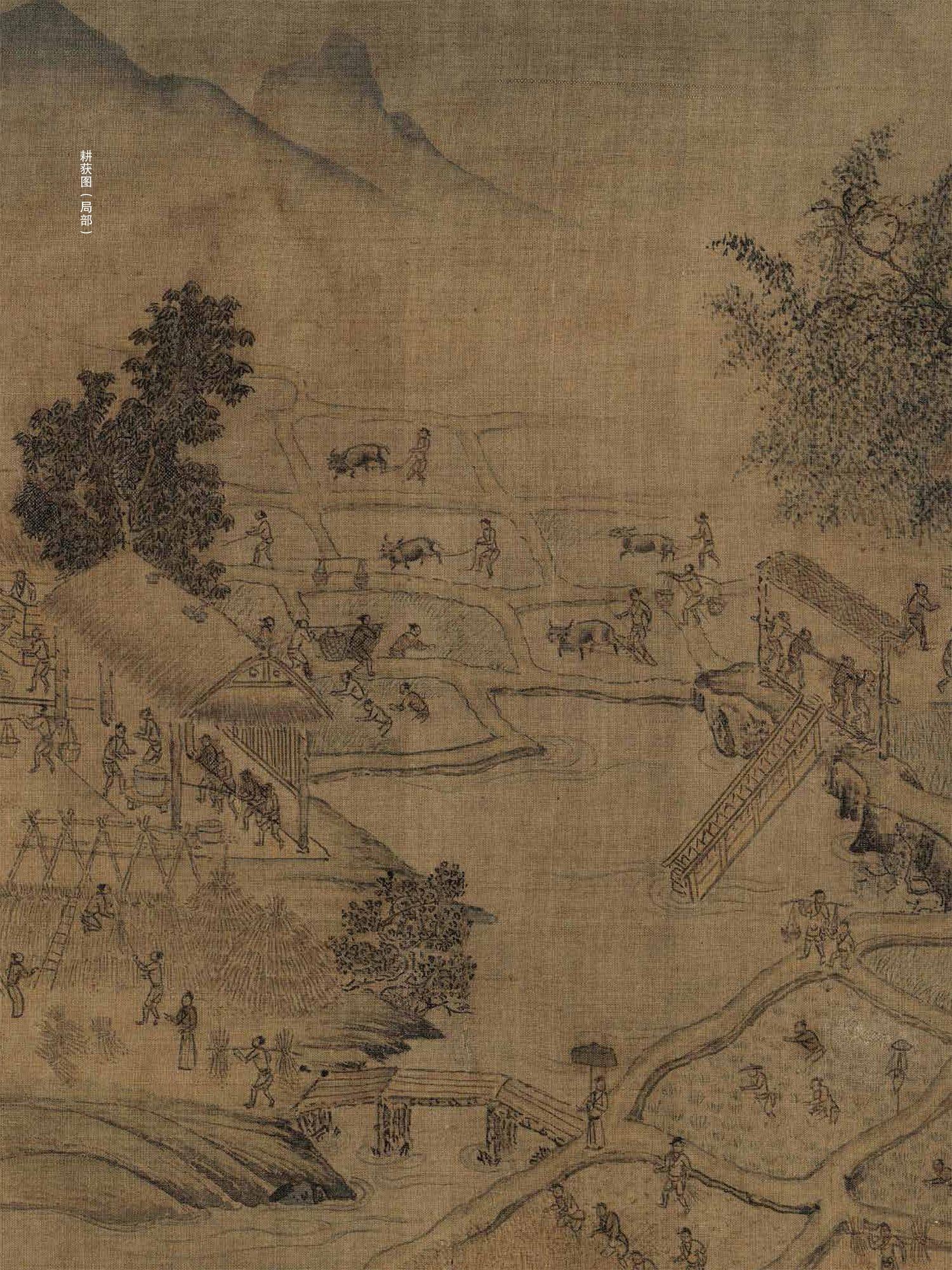

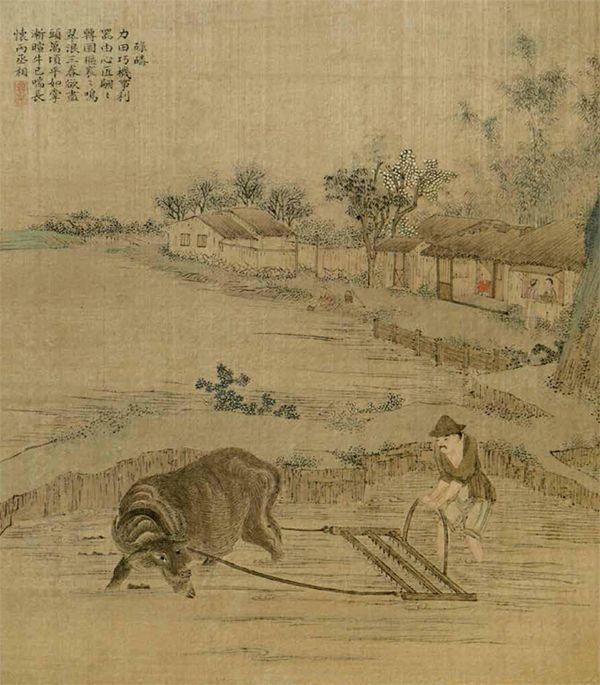

初春时节,下田犁地的耕牛已成为传统农耕文化中最具代表性的形象。自先秦时期以来,汉民族就有了“鞭春牛”的习俗,人们通过鞭打“春牛”,以祈求丰收。

在宋代立春前一日,全国各地州县都会以统一的制式,用泥塑一头“春牛”。这头泥牛,便是立春庆典上最主要的仪式“道具”。

到了立春当日,州县里的大小官员都会集中到城南门外,每人手中还拿着一根五色丝缠成的彩杖,围着这头真牛大小、披红挂彩的“春牛”站定。鼓乐声响起,官员们按照官职大小,依序上前围着“春牛”转一圈,抽上三鞭子,这套立春庆典仪式便被称为“鞭春牛”。“春牛春杖,无限春风来海上”,苏轼词作《减字木兰花·立春》正是宋人鞭春牛习俗的写照。

这一天,大宋王朝上至皇宫大内,下至数百军州,无论是皇帝也好、官吏也罢,都要来到郊野,对着土牛转一圈,抽上三鞭子。皇帝还要率领文武百官到都城南郊所辟的“籍田”,亲行“籍田之礼”——下到田里推犁耕种。此外,“迎春牛”“舞春牛”和相互赠送“小春牛”等,也是立春节气的习俗,其中蕴含着劝农耕作和祈求丰年的美好寓意。

牛是农耕的主要畜力,是农家重要的生产资料,健壮的牛往往意味着顺利的耕作和上佳的收成。而丰收对于农人来说,往往是一年之中最为重要的事情。

基于对牛的爱护和崇拜等原因,人们还通过“牛王节”来祭祀牛王神,来犒劳、感谢自家的耕牛,以表达能实现五谷丰登的美好祈愿。

牛王节主要流行于我国西南地区,华南、华中等某些地区也有这个节日。各地庆祝牛王节的时日各有不同,在四月初八过节,给牛喂食“佳肴”,让牛长力气,可以助力春耕;六月初六过节,是让牛在忙碌的春耕夏耘完成后进行休息;还有在十月初一过节的,更多的是体现秋收后对牛的犒劳。

本色纳纱加绣春牛图 35×92cm 清 故宫博物院藏

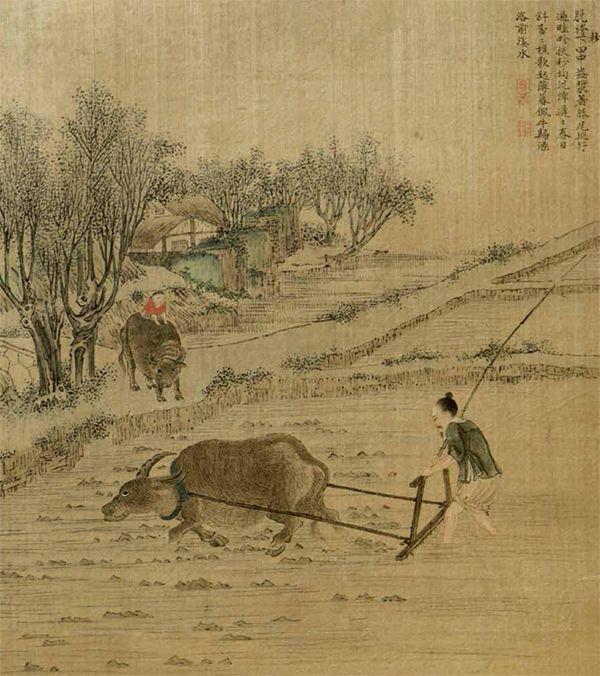

耕获图 绢本设色 24.9×25.8cm 宋 杨威(传) 故宫博物院藏

牛王节当日,人们蒸糯米、捣糍粑等喂给牛吃,并粘在牛角上,让牛饮水时照见角上的糍粑,以领会主人酬其一年辛劳的厚意。或者,以桑叶包糕喂牛,煮稀饭、鸡蛋喂牛,采山花给牛插戴,寓意“吃饭不忘牛辛苦”。这些既是酬谢,也是为了让牛能“劳逸结合”,以便更好地进行劳作。

道教认为,四月初九是老子的西行日,四月初八是老子给青牛沐浴的日子,也是青牛的成道日。因此,四月初八在道教也称“浴牛节”,很多地方的牛王节活动中,很重要的一项内容就是让牛休息,给牛沐浴。有些地方的男女老幼还会身着盛装,到牛王庙进行祭祀,请师诵念《牛王经》《牛王保畜法懺》和《祝牛王词》等。

《牛王保畜法懺》中说:“粒食由出,保牛即是保民。”这句话揭示了牛作为六畜之首的意涵,即保护用于耕种的牛,才能确保五谷丰登,这是合家安泰的重要基石。按照这一逻辑推演,《集录牛王表科》中说:“再祈合家人等:‘安老怀少,寿命延长,一年四季,常逢吉庆。”

即使是在科学技术快速发展的今天,农业生产仍然不能完全摆脱“靠天吃饭”的宿命,所以自古以来,农家便衷心期望能年年风调雨顺;他们也祈求国泰民安,只有和谐稳定的社会环境,才能使百姓免于战乱和饥荒。正如《集录牛王表科》中所说:“十一愿风调雨顺,十二愿享太平春”。

只有风调雨顺、天下太平,农业生产才具备有利的自然和社会条件,人们才能期许幸福美好的生活。

《御制耕织图》上册《耕图》之“碌碡” 清 清圣祖玄烨题诗、焦秉贞绘图 美国国会图书馆藏

《御制耕织图》上册《耕图》之“碌碡” 清 清圣祖玄烨题诗、焦秉贞绘图 美国国会图书馆藏