结节性硬化症的临床特征及影像学诊断

2021-05-15刘朵朵仲津漫李晓会杨全新

刘朵朵,仲津漫,李晓会,杨全新

(西安交通大学第二附属医院医学影像科,陕西西安 710004)

结节性硬化症(tuberous sclerosis complex, TSC)是一种少见、以多器官错构瘤病变为特征的常染色体显性遗传性神经皮肤综合征的一种,发病率为1/6 000[1-3],该疾病约2/3的患者是基因突变引起,过度激活哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)信号转导通路,从而引起结节蛋白和错构瘤蛋白的功能异常导致外胚层细胞生长分化异常而形成,约1/3的患者有家族史[4-5]。其典型的临床表现是癫痫、智力低下及面部皮脂腺瘤组成的三联征,几乎能累及人体所有的器官和组织,包括脑、皮肤、心脏、肾、眼、肺、骨骼等,进而威胁患者生命,增加患者经济负担,并影响患者的生活质量。由于目前对多数遗传性疾病没有根本的治疗方法,如能早期对TSC做出准确诊断和积极治疗,可以明显改善患者的治疗效果和生活质量。该病症通过影像学检查会表现出一定的特异性,因此,本研究通过回顾性分析本院在门诊及住院临床确诊的22例TSC患者多系统受累的影像学表现,旨在进一步提高对TSC的全面认识。

1 资料与方法

1.1 临床资料及分析本研究资料为西安交通大学第二附属医院2014年7月-2020年1月的临床确诊的22例TSC患者,所有患者均具有完整的MRI和/或CT影像诊断资料。分析患者的发病年龄等一般资料和临床表现及多系统受累情况和影像特点。

1.2 影像检查方法22例患者均接受了MRI检查,其中有3例还接受了CT检查。CT诊断使用设备为64排螺旋CT(生产厂商:GE),以OML作为扫描基线,向上实施扫描。MRI诊断使用设备为3.0T磁共振扫描仪(生产厂商:GE),对患者头颅实施常规轴位T1WI、T2WI及T2 FLAIR矢状位。

根据2012年国际结节性硬化症共识会议的建议,TSC的临床诊断标准包括以下主要和次要特症[6-7],并且提出将组织中TSC1或TSC2基因变异作为TSC的一项独立诊断标准,其中诊断特征包括主要特征和次要特征。主要特征:低黑色素性黄斑(≥3个,直径≥5 mm),血管纤维瘤(≥3个)或头部纤维斑块,甲纤维瘤(≥2个),鲨鱼皮斑,多发性视网膜错构瘤,皮质发育不良,室管膜下结节,室管膜下巨细胞星形细胞瘤,心脏横纹肌瘤,淋巴管平滑肌瘤病,血管平滑肌脂肪瘤(≥2)。次要特征:“斑斓”皮损,牙釉质点状凹陷(≥3个),口内纤维瘤(≥1个),视网膜脱色斑,多发性肾囊肿,非肾错构瘤,骨质硬化性病变。诊断标准有明确诊断和可能诊断,明确诊断须具有2个主要特征或者具有1个主要特征+至少2个次要特征;可能诊断须具有1个主要特征或者至少2个次要特征。

2 结 果

2.1 一般资料男性12例,女性10例,平均年龄为7.3岁;有8例患者起病年龄不明确,其余平均起病年龄约1岁,其中10例起病年龄<1岁(平均年龄为0.45岁),4例起病年龄为1~3岁(平均年龄为2.2岁);2例有家族史。

2.2 临床表现及多系统受累情况22例患者中,有3例门诊复查患者的症状不详(未提供),1例以面部皮疹2年就诊,其余18例均以发作性癫痫就诊(95%)且其中4例伴智力低下(21%);有皮肤表现者12例(63%),表现为皮疹或色素脱失斑,以色素脱失斑较多见,主要分布在额面部、背部及下肢等,其中2例(11%)伴有面部的皮脂腺瘤;有1例表现出典型的癫痫、智力低下及皮脂腺瘤“三联征”;1例伴右侧室管膜下巨细胞星形细胞瘤,1例伴双侧室管膜瘤,1例伴Dandy-Wallker畸形,1例伴右侧重复肾,2例伴肾错构瘤,1例伴双肾多发结节,1例伴先天性动脉导管未闭,2例伴心脏横纹肌肉瘤,1例伴肝多发错构瘤,2例伴有多发骨质硬化改变。

2.3 影像表现全部患者有颅脑MRI和/或CT改变,22例均有特征性室管膜下结节,19例患者仅有MRI图像,表现为双侧室管膜下多发结节伴双侧大脑半球多发异常信号;其余3例患者皆有MRI+CT图像,仅1例表现为双侧室管膜下多发钙化灶,其余均表现为双侧侧脑室室管膜下多发钙化灶和双侧大脑半球皮层下多发异常密度或信号影,部分患者并发皮层下钙化灶(图1)。双侧大脑半球异常改变,CT表现为多发稍低密度影,MRI呈稍长T1稍长T2信号影,T2-FLAIR呈高信号,其分布区域既有皮质范围,也有髓质范围,其中在髓质区域分布更多,形态不规则,边界不清。室管膜下钙化结节是其最具特征性的表现,CT诊断在这方面有显著优势,然而CT诊断对于非钙化结节、脑皮质及白质病变的诊断表现并不显著,MRI则在这方面有其优势,特别是T2-FLAIR显示更为敏感。1例伴室管膜下巨细胞星形细胞瘤,位于右侧侧脑室孟氏孔区,呈类圆形混杂信号影(图2)。1例伴双肾巨大错构瘤、肝多发错构瘤及骨质多发硬化性改变,双肾见巨大脂肪成分为主的混杂密度肿块影,与周围组织分界不清;肝内表现为多发脂肪成分的结节影;骨质多发硬化改变CT表现为胸腰椎及骨盆骨质内见多发斑片状致密影(图3)。

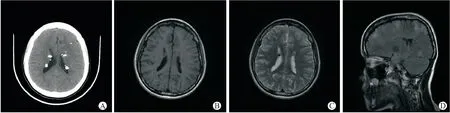

图1 19岁女性结节性硬化症患者的头颅CT+MRI平扫影像

患者临床表现为癫痫及精神发育异常,右面部色素沉积斑、四肢及躯干多发色素脱失斑、双侧峡部皮脂腺瘤,胸椎多发斑片状致密影。A~C:头颅CT+MRI平扫示双侧室管膜下及皮层下多发结节样钙化灶;D:T2 FLAIR示大脑半球皮层及皮层下多发异常高信号影。

图2 11岁女性结节性硬化症患者的头颅CT+MRI平扫影像

患者临床有癫痫表现。A~C:双侧室管膜下多发异常信号结节,右侧侧脑室孟氏孔区室管膜下巨细胞星形细胞瘤;D:大脑半球皮层下多发异常高信号影。

图3 19岁男性结节性硬化症患者的CT影像

患者有癫痫并发育迟缓,9年前有双侧侧脑室室管膜瘤切除史。A~D:双侧室管膜下多发结节样钙化灶,右侧侧脑室内软组织结节;E:肝内错构瘤;F:双肾巨大错构瘤;G:椎体及双侧髂骨多发骨质硬化。

3 讨 论

TSC是一种由TSC1(9q34)和TSC2(16p13.3)基因突变引起的影响多系统的常染色体显性遗传疾病,并且TSC2的突变频率始终高于TSC1[8]。在符合TSC临床标准的患者中,10%~20%没有可识别的基因突变[9];在儿童期或婴儿期诊断,患者可能出现发育迟缓、皮肤表现或癫痫发作,一些表现可能出现在产前,如心脏横纹肌瘤或皮质结节,其他症状包括骨性、肾性或肺性病变,通常在成年后才被诊断[10]。疾病的表现因个体发育阶段的不同而有所不同。虽然所有年龄段90%的患者都有皮肤损伤,但通常在儿童早期就可发现色素脱失斑,而指(趾)甲纤维瘤出现在近青春期,面部血管纤维瘤则在青春期更为常见[11]。这种疾病是一种具有高度可变的临床病程并可能广泛表现的疾病,其不确定性和复杂性令人生畏,对患者和家庭成员所带来的负担是难以忍受的。因此,定向遗传咨询发挥着至关重要的作用[8,12]。

在一项涉及125名患者的纵向研究中,平均发病年龄为7个月[13],本研究平均发病年龄约12个月,可能与本研究样本量较小相关。TSC的临床表现变化很大,其临床表现将在患者一生中持续发展[6],常会导致致残性神经缺陷,如癫痫、智力残疾和自闭症谱系障碍[8]。有研究表明,癫痫发作或智力残疾是儿童早期或婴儿期最常见的表现,其次是心脏横纹肌瘤[10,13],其中癫痫或智力残疾约80%以上,本研究癫痫发病率约95%,表明中枢神经系统受累很常见。有研究显示,患者可能出现室管膜下结节、皮质或皮质下结节和室管膜下巨细胞星形细胞瘤[14],本研究所有患者均具有室管膜下结节和/或双侧大脑半球多发异常改变,其中有1例伴发室管膜下巨细胞星形细胞瘤;还有几项研究探讨了认知障碍的结节数量和癫痫发作之间的联系[15]。随着临床表现的变化,一些组织如皮肤可能比其他组织更频繁地受到影响,结节性硬化的主要诊断标准包括各种皮肤表现[7],而色素脱失斑是最常见的皮肤病表现,面部血管纤维瘤通常呈蝴蝶状分布[16],而鲨鱼皮斑出现在较厚的皮肤区域,呈革质样病变[10]。肾脏损害最多见的是肾血管平滑肌脂肪瘤,其他常见的肾脏病变包括肾囊肿、肾细胞癌、嗜酸性细胞瘤[17]。26%~39%的女性TSC患者有肺淋巴管肌瘤病的影像学证据[18-19],其特征是平滑肌细胞大量增殖和肺实质内的囊性改变,通常在儿童早期诊断,表现为呼吸困难或自发性气胸。

近年来,使用临床标准或基因检测对TSC可作出适当的诊断,其诊断和治疗取得了较大进展,新版指南突出了mTOR抑制剂依维莫司的临床治疗地位,有确切疗效和良好的安全性,明确推荐其用于室管膜下巨细胞星形细胞瘤、血管平滑肌脂肪瘤和淋巴管肌瘤病等多个TSC病变的治疗。由于大多数患者都有皮肤病的特征,体格检查中除了眼底检查外,还应仔细检查皮肤。

作为临床中极其重要的影像学检查CT或MRI,可有效识别各系统的异常改变,如室管膜下结节或钙化灶,室管膜下巨细胞星形细胞肿瘤、皮质异常改变、心脏横纹肌肉瘤、肾血管平滑肌脂肪瘤、肺淋巴管肌瘤病、骨质硬化等,CT与MRI各具优势且相互互补。通过系统了解及掌握TSC的临床及多器官影像学特征,达到多学科合作,从而达到早期识别、诊断及治疗,进而造福患者。