江苏句容城上村遗址2014年考古勘探与发掘简报

2021-05-11南京博物院句容市博物馆

南京博物院 句容市博物馆

内容提要:城上村遗址属宁镇地区典型的台形遗址,保存状况好、文化堆积厚、时代跨度长。共发现灰坑40个、灰沟3条、房址1处、墓葬8座、环壕1处,出土了一批器物。本次发掘为研究新石器时代晚期崧泽与宁镇地区本土文化的融合与交流找到了新的线索;为进一步厘清湖熟文化的来源及其自身文化内涵积累了新材料。

一、遗址概况

城上村遗址位于江苏省句容市华阳镇北部新城城上村,在句蜀路以西、省道S122以北,秦淮河上游支流肖杆河于其西侧穿过(图一),为2008年第三次全国文物普查新发现遗址点。南京博物院联合句容市博物馆于2009年6月对其进行了第一次考古勘探与试掘,确认其为一处新石器时代晚期至西周时期遗址[1]。

图一// 城上村遗址位置示意图

因遗址保护规划编制立项需要,经国家文物局批准,南京博物院联合句容市博物馆于2014年8—12月,对遗址进行了第二次考古勘探与发掘。经过全面勘探并结合局部发掘清理,我们对遗址分布范围、聚落布局及文化内涵有了新的认识。城上村遗址分为南、北两区,两区最近处间隔不足20米,遗址总面积达19.3万平方米。北区为早前所确认的长方形高土台[2],面积约8.1万平方米,涵盖崧泽、西周时期遗存。南区范围为本次考古勘探新发现,地势较平缓,平面形状为不规则椭圆形,文化堆积呈不连续分布,面积达11.2万平方米,以西周时期遗存为主,并见唐宋时期文化堆积。遗址北区和南区的编号分别前缀Ⅰ、Ⅱ。北区共布5×5米探方2个,编号ⅠT5957、ⅠT5958,位于台地的东北部;探沟1条,编号ⅠTG2[3]。南区布探沟3条,编号ⅡTG1—ⅡTG3。实际发掘面积200平方米(图二)。现将本次发掘情况简报如下。

图二// 城上村遗址布方示意图

二、地层堆积

城上村遗址北区文化层堆积较厚,主体在4米左右,南区地层堆积相对较薄。现以ⅠT5958西壁剖面为例(图三),介绍如下。

图三// T5958西壁剖面图

①层:现代耕土层。厚0.05~0.25米。灰褐土,土质疏松,内含大量植物根茎。

②层:深0.05~0.25、厚0~0.3米。红褐土,土质略硬较紧,夹杂大量烧土及少量炭屑。出土陶片可辨器形有鼎、鬲、豆、罐、甗等。

③层:深0.1~0.4、厚0~0.4米。浅灰土,局部夹杂黄斑土,土质松软。出土陶片可辨器形有鼎、鬲、罐、钵、甗等。

④层:深 0.05~0.55、厚 0~0.35米。浅红褐土,土质略硬,内含少量碎小夹砂陶片,可辨器形有鼎、罐等。

⑤层:深0.25~0.7、厚0~0.25米。浅灰土,土质疏松,夹杂大量烧土颗粒、炭粒及少量陶片。

⑥层:深0.1~0.85、厚0.05~0.25米。黄褐土,土质较软。夹杂少量烧土粒、炭粒及陶片。

⑦层:深0.1~1.1、厚0.1~0.4米。浅灰泛青土,土质较软,包含大量烧土颗粒及炭屑。出土陶片可辨器形有鬲、甗、罐等。

⑧层:深0.4~0.65、厚0~0.3米。黄褐土,土质略硬,夹杂烧土颗粒。出土陶片可辨器形有鼎、罐等。该层分布于T5958东部,探方内其余部分缺失。

⑨层:深1~1.5、厚0.15~0.25米。浅黄褐土,土质较硬,夹杂少量烧土颗粒、炭屑及陶片。

⑩层:深1.05~1.6、厚0.15~0.25米。浅灰土,土质较硬,夹杂白色团块土和较多灰烬及少量烧土颗粒。出土陶片可辨器形有鬲、罐等。

表一// ⅠT5958—ⅠT5957地层对应表

二、崧泽文化遗存

(一)遗迹

共清理灰坑7座、墓葬2座(图四)[4]、灰沟1条。

图四// 城上村遗址第二次发掘墓葬分布图

1.灰坑

北京市作为全国的科技中心,旅游业涉及的许多行业都建立了自己的信息库,有着建设智慧旅游城市的良好基础,但由于缺乏科学有效的整合机制,各信息库之间没有建立链接,企业之间无法实现信息共享与协同作业,海量信息未得到充分利用与交流,导致信息资源利用效率低下,不利于游客旅游互动体验质量的提升[3]。

7座。平面形状有圆形、椭圆形、方形等。现以H42为例,介绍如下。

图五// H42平、剖面图

M7 主体位于ⅠT5958西南部,部分伸入ⅠT5958西壁内未作清理。长方形竖穴土坑墓,开口于层下,打破M8,被H40和H38打破。方向110°。墓口清理长度约1.25、宽约0.78、深0.3米。出土随葬品共8件,其中石器6件,玉器、陶器各1件,不见葬具。人骨保存极差,无法鉴定性别及年龄(图六)。

图六// M7平、剖面图

2.墓葬

M8 主体位于ⅠT5958西南部,部分伸入ⅠT5958西壁内未作清理。长方形竖穴土坑墓,开口于层下,打破生土,被M7打破。方向112°。墓口清理长度约1.31、宽约0.6、深0.35米。出土随葬品1件,不见葬具(图七)。

图七// M8平、剖面图

(二)遗物

崧泽文化时期出土遗物数量较少,包括陶器、石器和玉器。

陶壶 1件。M8︰1,泥质红陶。直口,方圆唇,高颈,弧肩,折腹,下腹斜收,平底。口径6.04、底径5.16、高11.48厘米(图八︰1;封二︰4)。

图八// 崧泽文化时期遗物

4.陶壶(M8︰1)

陶盆 1件。M7︰8,泥质黑衣红胎。敞口,圆唇,折腹,上腹反弧,下腹斜弧收,平底,口下有两圆形钻孔,系烧前所钻。口径24.8、底径7.36、高7.2厘米(图八︰2)。

石锛 6件。磨制。浅灰色,单面刃,器身多见疤痕及崩口。M7︰2,长条厚体,顶端略弧,刃口平直做弧。顶端宽2.36、刃端宽2.34、长6.8厘米(图八︰3)。M7︰3,长条厚体,顶端略弧,刃口微弧。顶端宽2.84、刃端宽3.14、长8.72厘米(图八︰4)。M7︰4,长条形,顶端近平,刃口残甚。顶端宽3.5、刃端宽3、长8.32厘米(图八︰5)。M7︰5,宽扁形。顶端平,斜刃。顶端宽2.9、刃端宽3.14、长4.7厘米(图八︰6)。M7︰6,宽扁形。顶端近平,刃斜平。顶端宽3.88、刃端宽4.18、长7.04厘米(图八︰7)。M7︰7,浅灰泛绿色,宽扁形。顶端不平,斜刃。顶端宽2.5、刃端宽3、长5.26厘米(图八︰8)。

玉坠饰 1件。M7︰1,深绿色白化。扁平近长梯形,上端有一对钻圆孔,通体磨光。长3.74、宽2.44厘米(图八︰9)。

三、商周时期遗存

(一)遗迹

商周时期遗存是城上村遗址的主体内涵。发现环壕1处。共清理灰坑33座、墓葬6座、灰沟2条、房址1座。

1.灰坑

33座。平面形状有圆形、半圆形、椭圆形、方形和长方形等。现对H33介绍如下。

H33 位于ⅠT5958西北部,部分叠压于探方北壁下,开口于层下,打破、层,平面形状呈半圆形,坑壁向下斜直内收,坑底南高北低,坑口东西长1.4、南北宽0.71、深0.15~0.18米。坑内堆积呈灰黑色,土质湿硬,夹杂大量红烧土颗粒和草木灰,出土遗物主要为陶片,可辨器形有盆、鬲等(图九)。

图九// H33平、剖面图

2.墓葬

6座。均为长方形土坑竖穴墓,除M4因保存状况较差葬式不明外,其余皆为仰身直肢葬。M2为成人墓葬,头向北,其余皆为未成年人墓葬,头向偏东。均不见葬具及随葬品。现M2、M6介绍如下。

图一〇// M2平、剖面图

1.M2(西—东)

图一一// M6平、剖面图

2.M6(南—北)

4.房址

图一二// F1平、剖面图

5.环壕

勘探发现遗址北区有环壕1处,现存残深3.8、宽14.5米。环壕环绕土台一周,呈南北向长方形,其中北侧环壕现见于地表,环壕周长近1000米,环壕内侧遗址面积约5.8万平方米(图二)。为了解环壕的时代与堆积,在遗址北区中东部台地下布探沟1条(ⅠTG2),对环壕进行解剖。现将ⅠTG2北壁剖面(图一三;封二︰3)介绍如下。

图一三// ⅠTG2平、剖面图

3.ⅠTG2南壁(西北—东南)

①层:现代耕土层。厚0.05~0.25米。灰褐土,土质疏松,含有大量植物根系。

②层:深0.05~0.25、厚0~0.2米。黄褐土,土质细密略软,含有烧土粒。

③层:深 0.1~0.4、厚 0~0.3米。灰黄土,土质细密略硬,含有烧土粒、炭块、青花瓷残片等。

④层:探沟北壁缺失,分布于探沟南部。深0.3~0.45、厚0~0.15米。灰褐土,土质较硬。本层下发现Y1。

⑤a层:深0.05~0.4、厚0~0.3米。灰黑土,土质较硬,为砂土层粒状土,含有烧土粒和草木灰。

⑤b层:探沟北壁缺失,分布于探沟中西部以南。深0.45~0.5、厚 0~0.2 米。深灰土,土质较硬,含有烧土粒和草木灰。

⑥层:深 0.25~0.55、厚0.05~0.3米。黄褐土略泛青,土质细密,含有少量烧土粒,有灰砖残块等。

⑦层:深0.45~0.9、厚0~0.5米。浅灰土,土质细腻,含有烧土粒,出土青砖、瓦块和少量陶片。

⑧层:深0.9~1.3、厚0~0.3米。灰白土,土质湿硬,含有烧土块。

⑨层:深0.7~1.5、厚0~1.3米。浅灰土,土质湿硬,含有烧土块、石块等。出土陶片可辨器形有罐、豆、鬲等。

⑩层:深0.7~0.75、厚0~0.6米。暗褐土,土质较硬,含有烧土粒、草木灰等。

(二)遗物

出土遗物主要为陶器,石器次之,有少量原始瓷器和小件铜器。

1.陶器

商周时期陶瓷器修复完整者不多。以夹砂红陶为主,泥质灰陶次之,还有少量夹砂红褐陶、夹砂灰陶、泥质黑陶、泥质黑衣陶、泥质夹蚌红陶、硬陶等。可辨器形主要有鬲、鼎、甗、罐、瓿、豆、盆、钵、器盖、纺轮、陶饼、坠饰等。陶器多为素面,纹饰主要有绳纹、弦断绳纹、弦纹、回纹、刻划纹、镂孔、附加堆纹、捺窝纹、席纹、重菱形纹、折线纹、折线纹与回纹组合等(图一四、一五)。

图一四// 商周时期器物纹饰拓片(一)

图一五// 商周时期器物纹饰拓片(二)

鬲 数量较多,以夹砂红陶为主,少量夹砂红褐陶、褐陶。ⅠT5957⑧︰2,夹砂褐陶。宽沿外翻,圆唇,束颈,斜弧肩,微鼓腹,袋足肥大,矮实足略外撇,素面。器表有大面积烟炱痕。复原口径25.04、高24.24厘米(图一六︰1)。ⅠT5957︰3,夹砂红陶。侈口,方唇,斜弧肩,肩部饰刻划斜线与戳印纹组合,腹部以下残。复原口径38.16、残高8厘米(图一六︰2)。ⅠT5957︰11,夹砂红陶。侈口,尖唇,斜弧肩。肩部饰一圈弦纹,器身饰绳纹与圆圈纹。腹部以下残。复原口径16.2、残高6.52厘米(图一六︰3)。ⅠTG2︰2,夹砂红陶。敛口,尖圆唇,浅袋足,足尖残。带把手,把手与器身连接处有明显捏制痕迹,尾端残。器表有烟炱痕,素面。复原口径18.5、高15厘米(图一六︰4)。ⅡTG3︰3,夹砂红陶。侈口,尖圆唇,斜弧肩,弧裆,浅袋足,足尖残。素面。复原口径11.2、残高12厘米(图一六︰5)。ⅡTG3︰5,夹砂红陶。侈口,方唇,斜弧肩,弧裆,三袋足,素面。口径16.4、高17.2厘米(图一六︰6;封二︰5)。H19︰4,夹砂褐陶。侈口,方唇,腹部以下残,器身饰绳纹。器表有大面积烟炱痕。复原口径30.16、残高11.92厘米(图一六︰7)。F1D1︰1,夹砂红褐陶。侈口,方唇,斜弧肩,素面。复原口径19.64、残高20.24厘米(图一六︰8)。

图一六// 商周时期陶鬲

5.陶鬲(ⅡTG3︰5)

鬲足 数量较多,以夹砂红陶为主,部分夹砂红褐、灰陶。器表多有烟炱痕,素面。ⅠTG2︰5,夹砂红陶。空锥状足,锥状实足跟较高。残高9.2厘米(图一七︰1)。ⅡTG3︰9,夹砂红陶。袋足内部有白色水垢状残留物,足底平。残高11.1厘米(图一七︰2)。ⅡTG3︰17,夹砂红陶。袋足内底近平,足跟呈锥状。残高19厘米(图一七︰3)。

图一七// 商周时期陶鬲足、鼎足

鼎足 数量较多。以夹砂红陶为主,少量夹植物末红陶、泥质夹蚌红陶。ⅠT5957︰3,夹砂红陶。凿形足,足正面有一道刻划直线。残高10.2厘米(图一七︰4)。ⅠT5957︰1,夹砂红陶。侧扁足,掐尖。残高7.24厘米(图一七︰5)。ⅠT5957︰8,夹砂红陶。侧扁足,根部外侧有两个对捏的按捺窝。足尖残。残高12.56厘米(图一七︰6;封二︰6)。ⅠT5957︰10,泥质夹蚌红陶。宽扁形,足正面刻划不规则线条,足跟部有一椭圆形按窝,足尖残。残高12.6厘米(图一七︰7)。ⅠT5957︰13,夹砂红陶。侧扁足,足尖外撇,根部外侧有两个对捏的按捺窝。残高6.04厘米(图一七︰8)。ⅠT5957︰15,夹植物末红陶。宽扁形足,足尖部残。足正面有数个圆形浅按窝。残高7.4厘米(图一七︰9)。ⅡTG1⑩︰1,夹砂红陶。扁锥状足。素面。残高9.4厘米(图一七︰10)。

6.陶鼎足(ⅠT5957︰8)

图一八// 商周时期陶甗、甗足、罐

1.陶甗(ⅡTG3︰4)

甗足 1件。H33︰2,夹砂红陶,器表有黑色烟炱痕,器内壁呈黑色。大袋足深乳状,尖锥状实足较矮。素面。残高8.4厘米(图一八︰2)。

罐 数量较多。多为夹砂红陶,部分夹砂灰褐陶、黑陶,泥质红陶、灰陶,硬陶。ⅠT5957⑦︰3,印纹硬陶灰胎。侈口,尖圆唇,弧肩,颈部有多道凹槽,肩部及腹部饰回纹,腹部以下残。复原口径42.96、残高8.64厘米(图一八︰3)。ⅠT5958︰1,夹砂红陶。侈口,圆唇,卷沿,斜弧肩,腹部以下残。肩部饰附加堆纹。复原口径40.16、残高10.4厘米(图一八︰4)。ⅠTG2︰1,夹砂红陶。敞口,尖圆唇,折沿,束颈,弧肩,鼓腹,下腹内收,平底。器身饰浅绳纹。复原口径18.6、底径12、高25厘米(图一八︰5;封三︰2)。ⅡTG3⑩︰4,夹砂红陶。侈口,尖圆唇,鼓弧腹,底残。素面。复原口径11.92、残高8.6厘米(图一八︰6)。ⅡTG3︰12,夹砂红陶。侈口,圆唇,弧肩,鼓弧腹,底残。素面。口径24.3、残高19.8厘米(图一八︰7)。ⅡTG3︰8,泥质灰陶。侈口,圆唇,弧腹,下腹及以下残。器身饰竖向细绳纹,腹部饰附加堆纹。复原口径17、残高6厘米(图一八︰8)。

2.陶罐(ⅠTG2︰1)

图一九// 商周时期陶瓿、陶豆

3.硬陶瓿(ⅡTG3︰1)

豆 数量较多。泥质灰陶为主,少量泥质黑衣陶。ⅠT5957︰14,泥质黑衣陶。残剩豆柄。豆柄饰弦纹及两排圆形镂孔,孔均钻透。残高13.24厘米(图一九︰3)。ⅠTG2︰3,泥质灰陶。盘形豆,敞口,圆唇,折腹,上腹内弧,下腹斜收,豆盘底近平,喇叭形圈足。素面。口径12.2、圈足径6、高5.5厘米(图一九︰4)。ⅡTG3︰1,泥质灰陶。敞口,圆唇,斜腹,内底圜平,喇叭形圈足。素面。口径13.2、圈足径8.4、高6.3厘米(图一九︰5)。ⅡTG3︰1,泥质灰陶,局部红。侈口,方唇,折腹,上腹微内弧,下腹斜收,豆盘底近平,喇叭形圈足。素面。口径12.1、圈足径8、高5.2厘米(图一九︰6)。

盆 数量较多,以夹砂红陶为主,少量泥质红陶、灰陶。ⅠT5957︰1,夹砂红陶。敞口,方唇,斜腹,平底,素面。复原口径29.04、高10.92、底径11.68厘米(图二〇︰1)。ⅠT5958③︰1,夹砂红陶。敞口,圆唇,斜腹微弧,平底微内凹,底厚,素面。复原口径22.56、高7.52、底径14.72厘米(图二〇︰2)。ⅡTG2⑦︰2,夹砂红陶。侈口,圆唇,肩部以下残。器表饰弦断绳纹。复原口径34.3、残高6厘米(图二〇︰3)。ⅡTG3︰15,夹砂红陶。敞口,圆唇,斜弧腹,底残,素面。复原口径34.6、残高9.1厘米(图二〇︰4)。

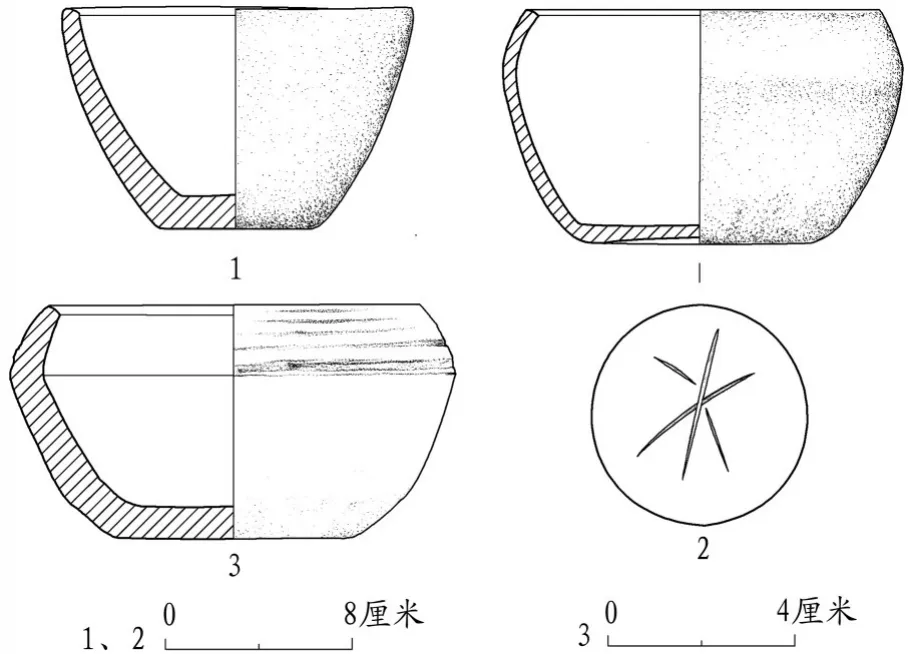

钵 数量较少。泥质陶为主。ⅠT5957③︰2,夹砂黑陶。微敛口,方唇,斜腹,底部残。复原口径14.88、底径 6.52、高 9.44厘米(图二一︰1)。ⅠT5958④︰1,泥质灰陶。敛口,方唇,折肩,斜腹,平底,底部有多道不规则刻划线条。复原口径14.88,底径9.76、高10.08厘米(图二一︰2;封三︰4)。ⅠTG2︰4,泥质红陶。敛口,折肩,斜腹,平底。肩部有多道不规则凹弦纹。口径8、底径4.9、高5.06厘米(图二一︰3)。

图二〇// 商周时期陶盆

图二一// 商周时期陶钵

4.陶钵(ⅠT5958④︰1)

陶饼 数量较少。均为夹砂陶,圆饼状,素面。ⅠT5957⑨︰2,夹砂灰褐陶。中部略圆凸。直径12.5、厚1.2厘米(图二二︰1)。ⅠT5957⑨︰3,夹砂褐陶。由陶片改制而成。直径8、厚1.1厘米(图二二︰2)。ⅠT5957︰1,夹砂红陶。采用陶器底改制而成。直径9.5、厚1.1厘米(图二二︰3)。

图二二// 商周时期陶饼、陶纺轮

纺轮 数量较少。泥质红陶为主,少量泥质灰陶。ⅠT5957︰2,泥质红陶。局部黑,横截面呈半圆形。直径7.3、孔径0.7、厚2.2厘米(图二二︰4)。ⅠT5958⑧︰2,泥质灰陶。算珠形。器表饰数圈弦纹。直径3、孔径0.32、厚1.82厘米(图二二︰5)。ⅠT5958︰1,泥质灰陶。算珠形。素面。直径4.02、孔径0.46、厚2.16厘米(图二二︰6)。

图二三// 商周时期陶坠饰、陶器盖、原始瓷豆

2.原始瓷器

5.原始瓷豆(ⅠTG2︰1)

3.石器

均为实用器,包括钺、锛、刀、斧、锤、镞、纺轮、石饼、砺石、石料等。大多磨制,有使用痕迹。

钺 2件。麻灰色。圆形钻孔系双面管钻。ⅠT5957⑧︰1,顶端略弧,刃端残,通体磨光。顶端宽7.34、孔径2.2、残长5.68厘米(图二四︰1)。ⅠT5958②︰1,半边残,残长8.56厘米(图二四︰2)。

图二四// 商周时期石器(一)

锛 数量较多。ⅠT5957③︰1,浅灰白色,局部深灰。宽扁形,顶端不平,单面刃,刃部有大面积崩口,器身遍布制作及使用过程中形成的疤痕及崩口,通体经打磨。顶端宽4.9、刃端宽5.3、长7.18厘米(图二四︰3)。ⅠT5957⑥︰1,浅白色。长条形,顶端近平,单面弧刃,刃钝,器表粗糙,坑凹不平。顶端宽2.6、刃端宽3.4、长12.6厘米(图二四︰4)。ⅠT5957⑨︰1,灰白色。窄条形,顶端不平,有多处疤痕,弧刃,较钝,器身较粗糙。顶端宽3.1、刃端宽3.2、长10.4厘米(图二四︰5)。ⅠT5957︰1,深灰色。宽扁形,顶端斜,刃部斜弧,单面刃,器身及刃部见多处疤痕及崩口,器表经磨光。顶端宽4.6、刃端宽5.5、长7.5厘米(图二四︰6;封三︰6)。ⅠTG2︰6,深灰色。窄长条形,顶端斜,单面刃,刃部斜弧。器表粗糙不平。顶端宽2.5、刃端宽2.7、长7.9厘米(图二四︰7)。H19︰1,青灰色。长条形,顶端残,单面刃,刃端平直做弧,器身多处见疤痕及崩口,通体经打磨。刃端宽3.82、残长6.94厘米(图二四︰8)。H34︰1,青灰色。扁长条形,顶端微弧,单面刃,刃部锋利斜弧,器身遍布制作及使用过程中形成的疤痕及崩口,通体经打磨。顶端宽2.18、刃端宽2.44、长6.08厘米(图二四︰9)。

6.石锛(ⅠT5957︰1)

刀 数量较少。ⅠT5957②︰1,深褐色。半边残,单面刃弧形,刃部有多处崩口,残存一圆形钻孔,系双面钻。器表通体磨光。残长7.4厘米(图二五︰1)。ⅠT5957︰3,黑色。半月形,单面刃,双孔,残。残宽6.8、残长4.8厘米(图二五︰2)。Ⅰ采︰1,深灰色。宽条形,两侧残,双面刃,刃部有多处崩口,器身经打磨。刃端宽6.98、残长2.3厘米(图二五︰3)。

图二五// 商周时期石器(二)

斧 1件。ⅠT5958⑧︰3,灰色。顶端及刃部皆弧,双面刃,刃部有疤痕,通体磨光,体型较厚。顶端宽5.04、刃端宽5.8、长7.4厘米(图二五︰4)。

锤 1件。ⅠT5957③︰4,暗黄色。鞋底形,正面经打磨,背面坑凹不平,两端满布使用过程中形成的砸击麻点。长11.5厘米(图二五︰5)。

镞 3件。ⅠT5957②︰2,灰白色。镞身下部及铤身残缺,脊不明显,器身粗糙。残长4.9厘米(图二五︰6)。ⅠT5957︰1,黑色。器体扁,尖部残,脊不明显,铤部截面近椭圆形。器身经磨光,见密集斜向打磨痕。残长5.3厘米(图二五︰7)。Ⅰ采︰3,青灰色。镞身下部及铤身残缺,高脊,镞尖刃部残甚,器身通体磨光。残长4.31厘米(图二五︰8)。

纺轮 1件。ⅠT5958⑥︰1,深灰色。圆饼形,器表经打磨。直径5.5、孔径0.7、厚0.92厘米(图二六︰1)。

图二六// 商周时期石器(三)

砺石 数量较多。形状不规则,上端面近平,器身大部经打磨。ⅠT5957︰6,灰黄色。上端面经打磨较光,其余各面粗糙不平。宽11.7、长13厘米(图二六︰4)。ⅠT5958③︰2,红褐色。扁平,器身一面经打磨较光,另一面粗糙不平。残长8.52厘米(图二六︰5)。

图二七// 商周时期残石器、铜镞

4.铜器

镞 2件。ⅠT5958①︰1,尖锋,镞翼外张,后锋尖锐,一侧残,有锐刃,高脊,铤部截面呈菱形。残长2.2厘米(图二七︰3)。ⅠTG2︰1,腐蚀严重。尖锋,双翼残,有锐刃,高脊,铤部截面呈圆形。残长5.82厘米(图二七︰4)。

四、结语

城上村遗址主体属于宁镇地区典型的台形遗址。从地层堆积和遗物特征分析,城上村遗址可分为三个阶段。

南区ⅡTG1—ⅡTG3出土器物数量较少,且少见完整器,文化面貌整体与北区第三阶段接近。炊器仍以素面鬲为主。印纹硬陶瓿ⅡTG3︰13与烟墩山M2:24[14]相似。夹砂红陶罐ⅡTG3︰12与句容东岗头遗址西周时期Aa型罐[15]相近。从出土器物来看,遗址南区与北区第三阶段应为同时期文化遗存,即西周早期至中期遗存。

经解剖清理确认,覆盖环壕的最初堆积为西周早期,该环壕开挖并使用于西周早期,后在使用过程中逐渐淤积。

城上村遗址地处宁镇地区东部,属长江右岸支流秦淮河流域,其保存完好、文化堆积丰富、时代跨度长,为研究新石器时代晚期崧泽与宁镇地区本土文化的融合与交流找到了新的线索;为进一步厘清湖熟文化的来源及其自身文化内涵提供了新材料;有助于我们更深入地认识该区域商周时期社会组织结构、聚落布局及其变迁。

(附记:项目负责人为林留根;发掘及勘探人员有甘恢元、孙延立、杨晶、张雪菲、李保国、刘乃会、邓保林、邓安曹等;器物修复及绘图人员为王宜京、陈钰;文物摄影为陈钰。)

执 笔:陈 钰 甘恢元 林留根