非右房入路二尖瓣置换术后房性心律失常电解剖机制及射频消融*

2021-05-06马薇卢凤民何乐张帆吴冬燕许静

马薇 卢凤民 何乐 张帆 吴冬燕 许静

房性心动过速(简称房速)是二尖瓣环置换术后常见的晚期并发症之一。手术切口导致瘢痕形成是该种心律失常的潜在机制[1-2]。目前对于二尖瓣环置换术中可采用不同的心房入路。右房游离壁入路术后的房性心律失常机制文献报道较多,机制明确[3]。然而对于其他入路对术后房性心律失常的机制尚不明确。笔者总结一组非右房入路二尖瓣环置换术后房速的电解剖特点、折返环机制及射频消融结果。

1 资料与方法

1.1 研究对象 入选2016年1月至2019年6月在本院心内科接受二尖瓣置换术后房速患者,根据外科手术记录确定术式及心房入路。入选非右房游离壁入路且术中未行房颤迷宫术患者17例,其中男7例,女10例,平均年龄(55.6±6.1)岁。间隔入路患者11例,左房入路患者6例。所有患者均经抗心律失常药物治疗无效,其中13例为单纯行二尖瓣环置换术患者,其中4例为左房入路。3例为二尖瓣环置换术合并主动脉瓣置换术,其中2例为左房入路。1例患者为二尖瓣环置换术联合冠状动脉搭桥术。术前平均房速病史(4.1±2.8)年。所有患者接受导管消融前均停用抗心律失常药物至少5个半衰期,手术当天停用华法林或新型口服抗凝药物,术前72 h内经食管超声排除左房血栓,均签署手术知情同意书。

1.2 电生理检查和三维系统标测 消融术前禁食3 h以上。经左锁骨下静脉或右颈内静脉常规放置6F 10极冠状窦标测电极(IBI,StJude Medical公司,美国)至冠状静脉窦内。经右股静脉途径送入冷盐水导管及环肺电极(Navi-Star,美国强生公司)进入心腔,在Carto系统的三维导航下,在持续心动过速状态下构建双房解剖模型并采用多极电极(Lasso/PentaRay,Navi-Star,美国强生公司)进行激动标测及电压标测。设定为电激动标测的兴趣窗口。标测形成心房的电激动图。同时标记特殊解剖部位及具有特殊电位的部位(手术切口、瘢痕、补片)。如电激动图提示为大折返房速,将消融电极导管置于折返环不同部位进行起搏拖带,如果大于2个部位起搏后间期(postpacing interval,PPI)接近心动过速周长(TCL),提示是隐匿性拖带。PPI较心动过速周长延长在30 ms以内,并且出现头接尾现象(连续性激动),拖带的心房顺序与心动过速时相同,则证明是大折返房速。瘢痕的定义为局部电压<0.1 m V 的区域,0.1~0.5 m V 标记为低电压区。双电位定义为两个独立的波形中有>50 ms的等电位线。

1.3 射频消融及随访 对于大折返性房速,经标测及拖带证实后行电生理关键峡部后行线性消融。对于局灶性或微折返房速,消融最早激动区域。对于进入左房标测的患者,均行双肺静脉隔离术。消融预设功率30~40 W,温度43℃,消融时生理盐水流量17~30 ml/min。消融终点:心动过速终止并不再被诱发,线性消融评价消融径线双向传导阻滞。术后服用抗凝药物至少3个月,对于机械瓣置换术后,需终身服用华法林,将国际正常化比率(INR)控制在2~3。术后3、6、12个月门诊复查动态心电图并电话随访,观察有无房速复发。

1.4 统计学方法 应用SPSS 21.0软件进行统计分析,计数数据用率表示,计量数据用±s 表示,计量数据的比较用t检验。以P<0.05为差异有显著性。

2 结果

2.1 一般临床资料 平均左房及右房大小分别为(45.9±5.9)mm 及(44.7±4.9)mm。左室射血分数为0.62±0.07。平均取点389±69个。平均导管消融手术时间为(136.7±54.9)min。17例患者共诱发25种房速,平均心动过速周长(231±52)ms。两种入路的一般资料比较见表1。

表1 患者临床资料

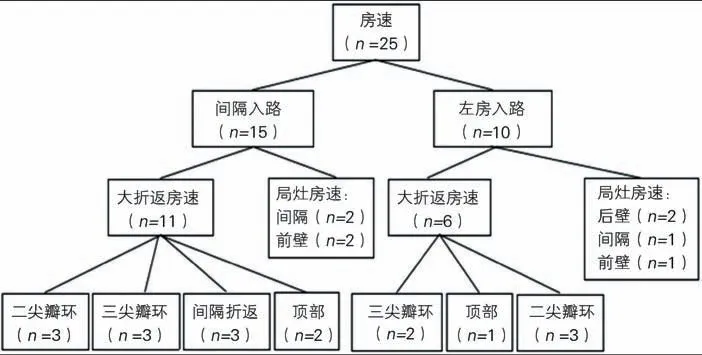

2.2 标测及射频消融 间隔入路11例患者,共诱发15种房速,大折返机制11例,其中围绕间隔大折返房速3例,右房三尖瓣环依赖心房扑动(简称房扑)3例,二尖瓣环大折返房速3例,顶部依赖大折返2例。局灶机制4例,其中间隔起源2例,前壁2例;6例左房入路患者共诱发出10种房速,大折返机制6例,右房起源2例,均为围绕三尖瓣环折返,3例为围绕二尖瓣环大折返,1例为围绕顶部依赖;局灶机制4例,其中后壁起源2例,间隔起源1例,前壁起源1例。详见图1。

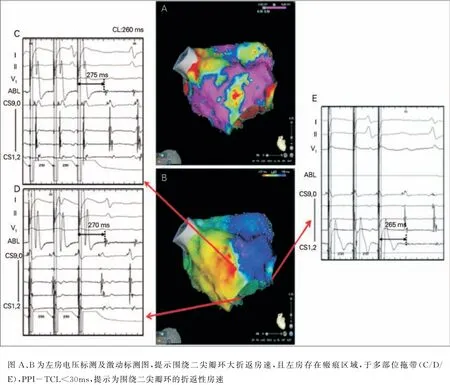

对于围绕三尖瓣环大折返房扑,所有患者行三尖瓣环峡部线(CTI)消融,对于6例二尖瓣环大折返房速(见图2),4例消融二尖瓣环峡部线消融,2例行前壁线消融。3例顶部依赖大折返房速,行后上顶部线消融,阻断成功。3例间隔大折返房速,2例行左房间隔消融后终止,1例需要双侧间隔消融后房速不能被诱发。同样,1例间隔局灶房速患者也需要双侧间隔消融后成功(见图3)。对于局灶性房速平均局部A 波电位提前体表P波(31.4±14.5)ms,成功消融部位局部靶点图75%的碎裂电位,平均碎裂电位时程(79.5±43.9)ms,碎裂电位均位于瘢痕周围或瘢痕与瘢痕之间,术后未发现相关并发症。1例患者术中消融未成功,术中即刻消融成功率为94.1%。

图1 入选患者起源部位及机制

图2 二尖瓣环置换术左房入路术后房速患者电解剖激动标测

2.3 随访 平均随访(29±12)个月,3例患者再发房速(包括术中未成功者),成功率82.4%。其中1例患者药物控制可,为短阵发作,未再行射频消融。2例患者再次消融。1例为起源二尖瓣环大折返房速,巩固消融二尖瓣环峡部,术后验证为峡部阻滞。1例为新发前壁局灶性房速,消融后终止心动过速,所有患者导管消融随访瓣膜功能均正常。

3 讨论

图3 二尖瓣置换术间隔入路术后房速患者电解剖激动标测

二尖瓣环置换术后房性心律失常多与外科切口相关,既往外科切口形成传导缓慢是形成术后瘢痕相关性房性心律失常的主要因素[4]。目前,二尖瓣环置换术外科存在多种心房入路,其中包括:①右房游离壁-间隔入路;②房间沟入路;③左房入路[1]。多个研究已经明确证实外科二尖瓣环置换术右房游离壁入路术后房速的电解剖机制,由于右房游离壁存在切口及缝线,加上原有房室瓣环等自然解剖屏障,可形成缓慢传导区,为产生折返提供病理基质,也增加了围绕三尖瓣的右房峡部和/或游离壁房速发生机会。消融CTI及游离壁瘢痕至下腔静脉可以有效的根治多数这类心律失常[3-6]。然而对于房间沟及左房入路术后的房性心律失常标测特点及消融结果报道相对较少。本研究发现对于二尖瓣环置换术,不同手术入路影响着术后房速的起源及预后。首先,对于非右房游离壁入路的患者,右房房速发生比例低。这与既往右房游离壁入路术后房速多数起源右房三尖瓣环或游离壁的结果显著不同,提示入路不同决定房速起源部位及其机制有所不同。同时对于本组患者中右房房速机制均为围绕三尖瓣大折返机制,尤其间隔入路患者,右房围绕三尖瓣环房扑发生比例略高于左房入路的患者。提示位于间隔的纵向外科手术切口,充当了折返环路的传导屏障,保护和维持术后峡部依赖性房扑折返冲动的稳定和持续,间接提示起到了右房界嵴对典型房扑折返环一样的作用。所以间隔入路的患者,仍要关注CTI,尽管标测为非三尖瓣环起源房扑,术后仍要反复诱发确保是否存在三尖瓣依赖房扑的可能性。同时对于间隔入路的房速患者中,30%患者为间隔起源。并且部分间隔起源的患者需要双侧间隔的消融,提示间隔起源房速部分为左右间隔均参与心动过速,尽管消融一侧折返环关键部位,但其激动仍可通过双房的连接至对侧,从而心动过速仍可以维持。而对于间隔局灶机制的患者与折返机制相似,消融其局部缓慢传导区,激动仍可通过不同出口至心房连接至对侧间隔以至于心动过速维持。故本研究结果提示所有间隔起源房速的患者,不管其机制如何,如消融过程中出现间期延长,或消融无效时,应充分考虑需要对侧间隔消融可能。

既往研究表明对于心脏外科术,手术方式愈是复杂,形成心律失常机制愈复杂。Nakagawa等[7]报道复杂先心病外科术后16例患者共诱发69个房速,最多患者术中共诱发出7种房速,而且每种房速折返环的位置、折返径路的宽窄均不相同。复杂的手术切口形成不同部位的心肌瘢痕,导致局部区域传导缓慢从而形成心动过速的原因,对于这类患者,应消除所有潜在产生折返的通道[7-8]。同样,既往研究发现二尖瓣环置换术后房速起源与外科切口相关,切口部位,决定着心动过速的起源[9]。上述结果与本研究一致。笔者发现,左房切口患者中多数患者房速起源于左房,所有患者电解剖标测均发现左房内大小不等的低电压区域,好发部位依次为左房后壁、前壁间隔及顶部,而所有入选患者房速的折返环均与低电压区域相关,同时在低电压区域可标测出碎裂电位及双电位,这些传导障碍区或传导缓慢区域与邻近的左房固有解剖屏障(如肺静脉、二尖瓣环)一起形成房速折返环的关键峡部。所以大折返机制多为顶部及二尖瓣环依赖大折返机制。而对于4例局灶性房速,均起源于瘢痕附近,尽管为局灶房速,其发生的机制仍为局部瘢痕及低电压区域传导不均一所引发的心动过速。同样与间隔入路的患者相似的是,左房入路的患者中右房起源均为围绕三尖瓣环折返房扑。然而,与之不同的是对于这组患者右房间隔未标测出瘢痕及低电压区域,提示可能机制有所不同,尽管左房入路的患者中右房并无切口,但是外科手术过程中上下腔插管可形成疤痕,这种大静脉的开口以及房室环,在解剖传导屏障之间构成环路的缓慢传导区,这些解剖传导屏障保护折返激动在缓慢传导区内不受到其他部位激动的影响,从而使折返持续下去,形成了典型房扑发生的基质。所以不管入路如何,临床上是否存在典型房扑发作,术中仍需诱发避免术后典型房扑的发生。

总之,对于非右房入路心脏二尖瓣置换术后房速,既往手术切口所致的瘢痕形成是其发作心动过速的主要原因,手术切口部位,决定着房速起源部位。所以右房房速发生率相对略低,但仍要关注三尖瓣环依赖房扑,而对于间隔部位起源房速,部分患者需对侧间隔消融。总之,明确既往消融线,基质标测,识别碎裂电位结合拖带标测消融成功率高。